松尾芭蕉は湖南をこよなく愛し、たびたびこの地を訪れ義仲寺で過ごしています。

湖南には信頼する多くの門人たちがいて、人々の情は厚く、

芭蕉にとって心休まる故郷のような土地だったようです。

芭蕉が最初に大津を訪れたのは『野ざらし紀行』の旅の途中、

貞享元年(1684)9月、41歳の時のことで、それから51歳で亡くなるまでに、

9回も大津を訪れ、90句ほど作っています。芭蕉が生涯に詠んだ句は

980ほどといいますから、1割近くが近江で詠んだ句ということになります。

芭蕉にとって近江と近江の人は特別なものでした。

元禄3年(1690)晩春、幻住庵に入る直前、志賀辛崎に舟を浮べて

♪行く春を近江の人とおしみける と詠んでいます。

芭蕉真蹟(直筆)のこの句碑が史料観傍の芭蕉樹の中にあります。

芭蕉真蹟(直筆)のこの句碑が史料観傍の芭蕉樹の中にあります。

なお桃青(とうせい)は芭蕉の別号です。

芭蕉という俳号は、芭蕉樹からきています。

芭蕉という俳号は、芭蕉樹からきています。

芭蕉の葉が風雨に破れやすく、破れやすいという点が

自分自身に似ているところからこの号を用いたといわれます。

また江戸の門人、李下(りか)に贈られ、深川の庵の前に植えた

芭蕉の苗が大きく成長し、近所の人が芭蕉翁と呼んだところからとも。

芭蕉は「奥の細道」の旅を終えて伊勢まで帰ると

又玄(ゆうげん)宅に宿泊し、伊勢神宮の内宮、外宮を参拝します。

伊勢神宮は20年毎に建て替えられ、芭蕉の訪れた年は

ちょうどこの式年遷宮の年に当たっていました。

又玄(島崎味右衛門)の家は代々、

伊勢神宮の御師(おし)という下級神職を務めていましたが、

この時は父を亡くして貧乏のどん底でした。若い夫婦が苦しい生活の中で、

精一杯のもてなしをしてくれることに芭蕉は深く感謝し、

その妻に句と文章を贈っています。 ♪月さびよ明智が妻の話せん

寂しい月明りのもとですが、そなたに明智光秀の話をしてあげましょう。

明智光秀は若いころ、仕官先もなく貧乏でした。連歌の会を開く

お金が要るというので、妻は自慢の長い黒髪を切ってお金に換え、

夫に差出したといいます。

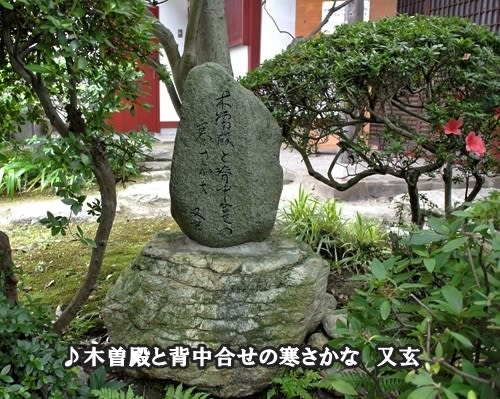

元禄4年(1691)9月、又玄は芭蕉が滞在していた義仲寺を訪れて

無名庵に一泊、木曽義仲の墓と背中合わせに寝て寒さを感じ

♪木曽殿と背中合わせの寒さかな の句を作ります。

この句碑が無名庵の傍に建っています。

ちなみに無名庵は義仲の墓の真後ろ、墓は西向きに位置しています。

膳所藩の重臣(商人とも)水野正秀の計らいで境内に無名庵が建てられますが、

元禄4年1月の正秀宛ての書簡の中で、芭蕉は建築中の無名庵について

あまり立派な建物を造らないようにと要請しています。

引き続き旅の生活を続ける覚悟で、ここにも定住するつもりはなかったようです。

境内奥には、膳所藩重臣の菅沼曲水(曲翠・菅沼定常)の墓があります。

曲水は妻や弟で膳所藩の藩士怒誰(どすい)、

伯父の水野正秀とともに芭蕉の弟子となり、正秀同様、

芭蕉を経済的に援助した人として知られ、芭蕉が最も信頼した一人でした。

元禄6年(1693)、江戸にいた芭蕉は余程お金に困っていたのでしょう。

江戸在勤中の曲水にお金の無心をしています。

「奥の細道」の旅を終えた芭蕉は元禄3年(1690)、

4月から7月にかけて幻住庵で旅の疲れをやすめます。

幻住庵を芭蕉に貸したのは曲水です。幻住庵は伯父の

幻住老人(菅沼定知)が晩年、石山の国分山(大津市国分町)の

近津尾八幡宮の傍に建てた庵で、その没後、手を入れて提供します。

そこからは琵琶湖が一望でき、比良・比叡の峰々、

三上山の美しい姿などが眺められる景勝地です。

この庵で「石山の奥、岩間のうしろに山あり。国分山といふ。

そのかみ国分寺の名を伝ふなるべし。」で始まる『幻住庵記』を綴り、

「北風海を浸して涼し。日枝の山、比良の高根より、

唐崎の松は霞こめて、城あり、橋あり、釣りたるる人あり、

美景、ものとして足らずといふことなし。」と琵琶湖や比叡、

比良の山々などの風景を激賞しています。

芭蕉は初対面の曲水の印象を「ただ者には非ず」と語り、

また『幻住庵記』の中で「勇士菅沼氏曲水子」と記しています。

芭蕉(1644~94)が亡くなった後の享保2年(1717)7月、

不正の人、膳所藩悪家老曽我権太夫が殿様の供をして

東へ下るといって挨拶に来た際、曲水は曽我権太夫を槍で刺殺します。

自らも責任をとってその場で自害したのは60に近い年齢だったといいます。

曲水は主君に迷惑がかからぬように、原因は私怨にあるとしたので、

江戸にいた息子内記も直ちに切腹させられます。

後に曲水の忠誠心の強い剛胆な人物であった事が主君に知れ、

一家を再び藩に取り立てようとしましたが、家は断絶したあとでした。

このような事情から長い間、曲水の墓はなかったのですが、

昭和48年、義仲寺内に没後257年にして初めて造られました。

藤堂高虎は芭蕉の母方の祖父、藤堂良勝の従兄弟にあたります。(『芭蕉めざめる』)

琵琶湖に突き出た土地に築城された膳所城は、本丸を湖水に張りだした

水城で、築城の名手藤堂高虎の手になり、その美しい景観は「瀬田の唐橋

唐金擬宝珠(からかねぎぼし)、水に映るは膳所の城」と里歌にも謡われます。

芭蕉は祖父の従兄弟、藤堂高虎が建てた城が見える木曽塚の地で

波音を聞きながら眠りたいと遺言したことにもなります。

なお膳所城主は三河以来の家康の家臣である戸田一西(かずまさ)から

氏鉄、本田康俊、菅沼定芳(曲水の伯父)、石川忠総と変転を重ね、

伊勢亀山から本田俊次が入封してからは世襲して幕末に至っています。

義仲寺前の旧東海道を直線距離で1キロほど東南に行った

湖の中にあったのが膳所城で、現在、本丸跡が膳所公園として整備され、

湖に浮かぶ湖城の面影をしのぶことができます。

須磨寺や吹かぬ笛聞く木下闇

『アクセス』

「義仲寺」大津市馬場1丁目5-12

京阪電車石山坂本線「膳所駅」またはJR「膳所駅」下車徒歩約15分

「膳所城跡公園」京阪電車石山坂本線「膳所本町駅」下車 徒歩約10 分

『参考資料』

山本唯一「京近江の蕉門たち」和泉選書 田中善信「芭蕉」中公新書

光田和伸「芭蕉めざめる」青草書房 魚住孝至「芭蕉 最後の一句」筑摩書房

「松尾芭蕉」桜楓社 高木蒼梧「義仲寺と蝶夢」義仲寺史蹟保存会

「芭蕉翁 大津来遊のしるべ」義仲寺 「日本人名大事典」平凡社