肝臓の勉強会で、発表されていたことの1部ですがメモをとったのでお送りします。相変わらずの聞きながらのメモなので、誤字脱字内容間違いあり得ますので、ご了承下さい。

2014.7.25作成2014.7.27修正

修正がありました。エリスロマイシン、クラリスロマイシンは禁忌です。

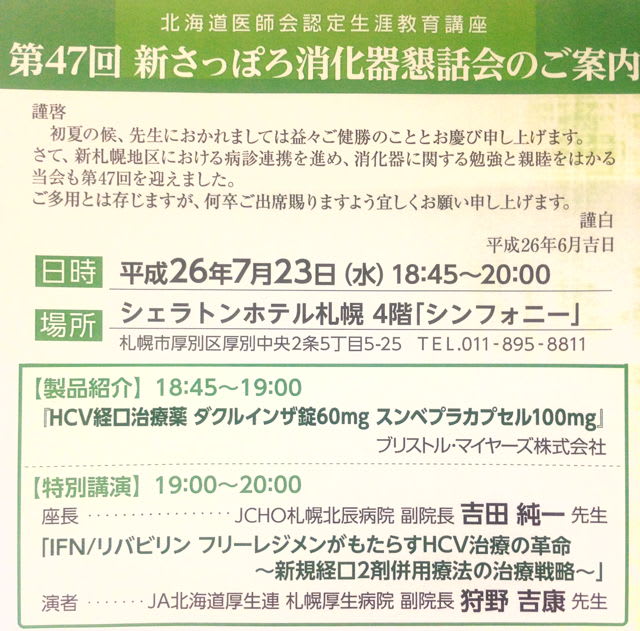

第47回新さっぽろ消化器懇話会

厚生病院 狩野先生

C型肝炎ウイルス

65才以上が半分を超える状態日本では慢性化してしまうと自然と治ることは少ない。

札幌厚生と全国も同じ傾向

肝がんの成因はC型が減ってきている アルコールの方が増えてきている、B型が割合としては減ってきていない。

たばこよりもはるかにウイルスが発癌にbで100倍cで400倍

B型は治療方針で悩むことが多いが、C型は悩むことが少ない

ウイルス見つかって3年後にインターフェロンが適応になってる

最初は第一世代のHCV抗体 7割くらいの検出、2型がほとんど見つかってなかった

ウイルス量が量れるまではしばらくかかったのでALTの正常化で効果を見ていた

IL28bよりは今は薬剤耐性になるだろう

なぜウイルスが駆除できないか

ウイルス、宿主、薬

DAAsの時代へ

リバビリンは作用機序はいまだにわかっていない。

DAAsはターゲットがわかっている

NS3 NS5A NS5B

テラプレビル 第一世代

シメプレビル 第二世代のプロテアーゼ阻害

インターフェロンの働きも侮れない アシストしている

IP10を測っているインターフェロンの反応を見るタンパクを調べている

無効例はあまり作られていない

反応性がいい人が来ていることがわかる。

前治療無効例は、テラプレもシメプレも3割強という状態

認容精をあげる必要もある

アメリカと日本でのHCV抗体の年代 アメリカは40代ピーク 日本は70代など高齢がピーク

厚生では60.7%が60才以上2006年時

ローリスクハイリターンを目指す

DAAs

ゲノタイプ1,4,5,6アスナプレビルは効く

ゲノタイプ1から6までダグラタスビル効く

無効例でも8割消えるのがすごい。

治療中止例は効果が得られないでが7%

副作用が5%

3剤併用療法から見ればかなり少ない

副作用でやめても8割が効いている

途中でやめて効果があった人はどのくらいの時期でやめたか短い人では消えないとかあったか

2週で消えた症例があった

肝機能障害は薬の中止で速やかに回復(1週間くらいで回復しているので、薬の影響で肝障害ではない感じがするなあ)

落とし穴は

風邪症状が3割くらい

肝機能障害 8%くらい

ALTが150以上になった人でみたら、時期はいつでもあがりうる

やめるとすぐ回復するのがわかっている。

やめなくても下がってきている方もいる

12週目までに出るのは多いがいつでもあり得るとみていくのが大事。

肝硬変の方でつかったら、使いながらでも献血アルブミンが増えてくれた

肝硬変でALT300くらいまで上がって12週で中止 したが著効だった。

通常の薬剤性肝障害とは違う感じ

薬剤耐性変異

治療前の変異

アスナプレビルはD168が多い

ダクラタスビルは L31とY93にある二つ揃うと一気に効かなくなる

治療効果に影響するのは NS3/4 D168

NS5AはL31 Y93

日本人でどのくらいいるか 感度の悪いやり方でのチェックだが

NS5Aは 11.2% ヨーロッパより少ない

厚生では 214例

Y93 17%に耐性があった L316%

両方もっていたのは1%しかいなかった

でも、ウイルスが耐性である率はいろいろたくさん耐性ウイルスがいる場合と少ない場合

割合の少ない人は増殖が少ないと思われ治療効果はあると考えられるかもと

いろんな種類のウイルスが患者さんの中にはある

途中で耐性が主になって効かなくなると言うパターンもあり得るかもと

再燃の例でみたら

治療前は耐性株をもっていないが治療後に出てきた1年半で野生に戻っている31は耐性のままだった

もう1例は治療中にウイルスが増えてきた人

治療前から31もっていた、1年半経つがまだ耐性がもっている

再燃するときは三つとももっていることが多い

再燃は戻る人戻らない人がいた

NS5Aの耐性は戻りが遅いと言える、 NS3/4は戻りがいい

NS5Aの耐性の出現は、将来に禍根を残すかについては、たぶん大丈夫だろうと言えると

どんどん新しいのが出てくる、作用機序も変わってくるのがでてくるから

93変異に感受性が出てくるのが出てくるので充分助かる

進行して肝硬変肝がんになる様な人はまたないでいくのがいいだろう

バニプレビルは無効例での効果が6割でいい、飲みのみよりは落ちるけど

ソフォスブビルとレディバスビルは1年半後でてくるだろうと

1.よく相談してのみのみ

2.インターフェロンができそうな人は、IL28bがメジャーならこっちを

3.まだまだならもう少しまつもありかなと

待ちすぎて癌になる事がないようにする必要があり、肝臓専門医の力量を問われる

発癌を抑制するかについて

厚生の35例で見てみたら

治療24週間後のAFPで発癌が異なるというデータ 武蔵野の朝比奈先生のでーた6切ってるとかなり少ない

これを元に考えると

5くらいとなっていて、IFNを含まないが発癌は押さえてくれると期待している。

今までとちがう患者層なので、同じ比較とはならないかも知れないのでよくみていく必要がある。

ゲノタイプ2型の話

ペグリバは2割が治らないここをどうするか

テラプレが使えるようになりそうと

アビーの2剤は57ー72%

ソフォスブビルとリバビリンは97%消える 12週で 来年の秋から冬に出るだろう2015年秋から冬

使わない方がいい症例はあるか

肝がんになりやすい患者さんは待たずに治療を検討した方がいいので、使いにくいと

感じる場合は、専門医へ紹介して治療を検討してもらうなど病診連携が必要

採血は毎週チェックする必要がある

前治療の時の肝障害では推測できない

耐性測らずにウイルス出てきたら休めばいい

2週目で半分が消える、4週目でほぼ消える

ウイルスが消えきらないところでやめると耐性がでるかも知れない。

クラリスロマイシン、エリスロマイシンは飲んでて大丈夫か 禁忌ではないじゃなくて、禁忌でした。

肝ガンが出たひとには積極的にしていくべきか

していくべき、治療を完了した上でだけど

IL28は測る必要ない。と司会の吉田先生、もう-言い切ってるしー。楽しい先生です。

あは。