銀河の成長する過程が、アタカマ天文台の観測から明らかになってきました。

アタカマ天文台は世界一高い場所にある天文台で、南米チリのチャナントール山(標高5,640m)の山頂にあります。

今回分かってきたのは銀河の形についてです。

銀河がどのような形になるのかが、作られる段階から「はっきり分かれている」可能性があることです。

大量の星を生み出している形成途上の銀河は、強い赤外線を出すことが知られています。

でも、その活動の詳細は星生成活動で大量に作られるチリの雲に隠されて、よく分かってないんですねー

東京大学を中心とする研究チームは、

水素パッシェンα(Paα)輝線と呼ばれる、特定の波長の赤外線に着目して観測を行っています。

Paα輝線とは、宇宙空間の中性水素原子が恒星からの紫外線によって電子と陽子に分離され、再び結合する際に放射される光です。

この輝線は銀河中のチリの雲を通り抜けてくるのですが、地球大気中の水蒸気に吸収されやすいという特徴があるんですねー

研究チームは水蒸気の影響をできるだけ小さくするため、天文台としては世界一高い場所となるチャナントール山山頂を選んだということです。

ここに口径1mの光学赤外線望遠鏡“ミニタオ(miniTAO)”を建設しました。

東京大学アタカマ天文台(左)

近赤外線カメラANIRを搭載した

ミニタオ(miniTAO)望遠鏡(右)

星の生成が爆発的に行われている銀河を、Paαで観測するプロジェクトは他にもあります。

その中でもミニタオによる観測は、最多の38個もの銀河をとらえることに成功しています。

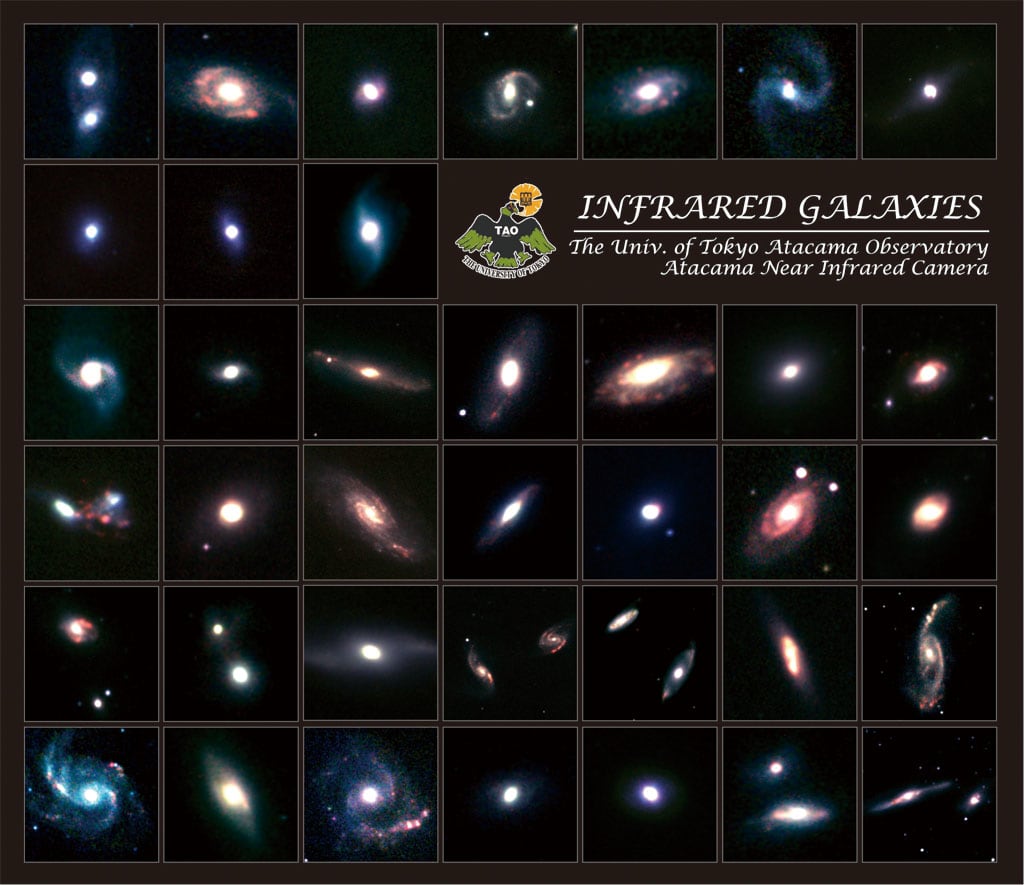

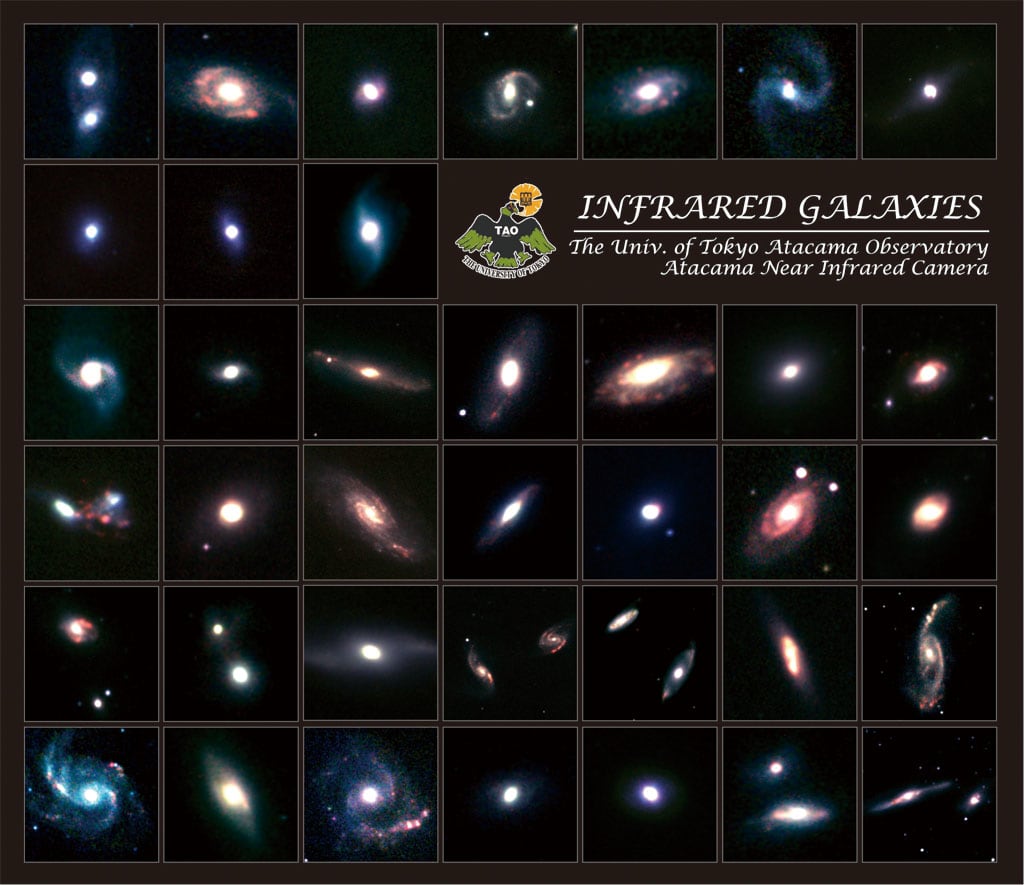

ミニタオがとらえた銀河の赤外線画像

赤色がPaα輝線

さらに、星の生成が爆発的に行われている銀河は、

星生成が活発な領域が銀河の中心部に集中している“楕円銀河に似たタイプ”と、

銀河全体に広がっている“渦巻銀河に似たタイプ”の2種類にハッキリと分かれることが分かったんですねー

この結果は、現在の宇宙に普遍的に見られる“楕円銀河”と“渦巻銀河”という2種類の銀河の形状が、その形成段階ですでに2つに分かれていた可能性を表しています。

“楕円銀河”は、はるか昔の銀河同士の衝突合体によって爆発的に星を生成し、今の形状に落ち着いた後には星はほとんど作られないと考えられてきました。

でも、今回の観測では“楕円銀河”の中心では今でも爆発的に星が作られ、質量を増やしつつあるものが存在することが分かったんですねー

銀河の形状の中心集中度の観測結果

横軸が古い星の分布の中心集中度

縦軸が新たに生れた星の分布の中心集中度

一般的に中心集中度が高いほど

銀河の形状は楕円銀河的なる

“楕円銀河”の質量形成には、未だ知られていない過程があるようです。

研究チームでは、今後もさらに多くの爆発的に星が作られている銀河の観測を行うそうです。

銀河の性質や成長過程が、だんだん明らかになっていくのが楽しみですね。

アタカマ天文台は世界一高い場所にある天文台で、南米チリのチャナントール山(標高5,640m)の山頂にあります。

今回分かってきたのは銀河の形についてです。

銀河がどのような形になるのかが、作られる段階から「はっきり分かれている」可能性があることです。

大量の星を生み出している形成途上の銀河は、強い赤外線を出すことが知られています。

でも、その活動の詳細は星生成活動で大量に作られるチリの雲に隠されて、よく分かってないんですねー

東京大学を中心とする研究チームは、

水素パッシェンα(Paα)輝線と呼ばれる、特定の波長の赤外線に着目して観測を行っています。

Paα輝線とは、宇宙空間の中性水素原子が恒星からの紫外線によって電子と陽子に分離され、再び結合する際に放射される光です。

この輝線は銀河中のチリの雲を通り抜けてくるのですが、地球大気中の水蒸気に吸収されやすいという特徴があるんですねー

研究チームは水蒸気の影響をできるだけ小さくするため、天文台としては世界一高い場所となるチャナントール山山頂を選んだということです。

ここに口径1mの光学赤外線望遠鏡“ミニタオ(miniTAO)”を建設しました。

東京大学アタカマ天文台(左)

近赤外線カメラANIRを搭載した

ミニタオ(miniTAO)望遠鏡(右)

星の生成が爆発的に行われている銀河を、Paαで観測するプロジェクトは他にもあります。

その中でもミニタオによる観測は、最多の38個もの銀河をとらえることに成功しています。

ミニタオがとらえた銀河の赤外線画像

赤色がPaα輝線

さらに、星の生成が爆発的に行われている銀河は、

星生成が活発な領域が銀河の中心部に集中している“楕円銀河に似たタイプ”と、

銀河全体に広がっている“渦巻銀河に似たタイプ”の2種類にハッキリと分かれることが分かったんですねー

この結果は、現在の宇宙に普遍的に見られる“楕円銀河”と“渦巻銀河”という2種類の銀河の形状が、その形成段階ですでに2つに分かれていた可能性を表しています。

“楕円銀河”は、はるか昔の銀河同士の衝突合体によって爆発的に星を生成し、今の形状に落ち着いた後には星はほとんど作られないと考えられてきました。

でも、今回の観測では“楕円銀河”の中心では今でも爆発的に星が作られ、質量を増やしつつあるものが存在することが分かったんですねー

銀河の形状の中心集中度の観測結果

横軸が古い星の分布の中心集中度

縦軸が新たに生れた星の分布の中心集中度

一般的に中心集中度が高いほど

銀河の形状は楕円銀河的なる

“楕円銀河”の質量形成には、未だ知られていない過程があるようです。

研究チームでは、今後もさらに多くの爆発的に星が作られている銀河の観測を行うそうです。

銀河の性質や成長過程が、だんだん明らかになっていくのが楽しみですね。