ミッションの目標着陸地点

“ゲール・クレーター”の楕円部分。

ゲール・クレーターの直径は154キロ

クレーターの底から“シャープ山”が

約5.5キロの高さでそびえています。

画像は3機の火星探査機のデータを

合成して作られています。

8月6日の午後2時31分

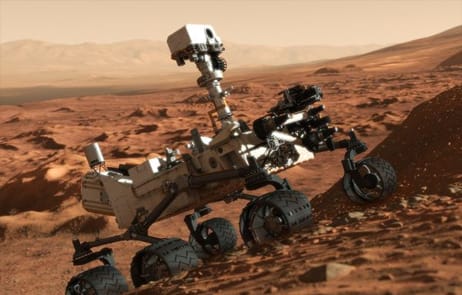

NASAの火星探査車“キュリオシティ”が、ゲイル・クレーターに無事着陸しました。

着陸までの“恐怖の7分間”は何事もなく、NASAは史上最も困難な火星着陸をやり遂げたことになります。

“キュリオシティ”の8基ある障害カメラ(Hazcams)の1台が

6日に撮影した写真。

正面に見えるのが“シャープ山”

これから生命の痕跡を探す2年間が始まるのですが、その前に機器の準備とウォームアップが必要なんですねー

基本システムが機能していれば、“キュリオシティ”の10個の科学装置とカメラが少しずつ展開して活動の準備に入ります。

この準備には数日間が必要なのですが、場合によっては数週間、数ヵ月かかることもあるとか…

ただ、5億6700万キロの長旅と綱渡りのような着陸で、電気と通信の重要システムがダメージを受けていないことは分かっているんですねー

通信は主に、火星を周回する探査機に中継され、ディープ・スペース・ネットワークを通して行われます。

ディープ・スペース・ネットワークは、地球の自転や位置などに関係なく、1年を通して探査機と交信できる通信ネットワークです。

通信局は、スペインのマドリード、オーストラリアのキャンベラ、アメリカのゴールドストーンと大陸をまたがって設置されています。

通信が確立されると今度は電気です。

“キュリオシティ”は熱源として二酸化プルトニウム238を4.8キロ搭載していて、

移動や操作、そして夜間の厳しい寒さをしのぐために使う電気をこれでまかないます。

なので、電力源の小型原子力バッテリーの状態を最優先で確認します。

この後は探査機の荷ほどきです。

まず、カメラが設置された“MastCam”が最大の高さまで伸ばされ、

次に天候と放射線のモニタリング装置、そして7メートル先にある岩を砕き、発生するガスを測定するレーザーとカメラのスイッチが入ります。

火星時間での10日目までに10個ある装置はすべて起動が済み、

30日目頃になってようやく、2メートルあるロボットアームのテストが行われます。

初めて火星の土をつかみ、“キュリオシティ”に2つあるサンプル分析装置の“SAM”と、鉱物化学分析装置の“CheMin”に運び込むことになっています。

地球からは直径130キロのゲイル・クレーターの壁と、クレーターの真ん中にそびえ立つ高さ5.5キロのシャープ山との関係から“キュリオシティ”の正確な位置を割り出します。

チェックが進み“キュリオシティ”のコントロールが徐々に拡大していくと、やっと移動になるんですねー

NASAの科学者チームは、“キュリオシティ”をどこに向かわせればイイのか、時間をかけた調査に値する土壌はどこにあるのかを検討することになります。

これが終われば、やっと“キュリオシティ”の2年間の旅が始まることになるんですねー