初期宇宙に存在する天体は赤外線で観測できますが、その性質によりこれまで観測は困難でした。

今回、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測プログラム“ASPIRE”では、約138億年前の宇宙誕生から10億年以内に存在したクエーサーを分析。

長さ300万光年に10個のクエーサーが固まっている集団と、クエーサー中心部に太陽の6億倍から20億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在する証拠を発見しています。

初期宇宙に非常に成長したクエーサーや、高密度のフィラメント構造が存在することを示した今回の観測結果は、初期宇宙の理解をさらに深めるとともに、現在広く共有されている宇宙論を書き換えることにつながるかもしれません。

その銀河は、宇宙誕生後にどのようにして形成され、どれくらいの時間をかけて進化したのでしょうか?

中心部に強大なブラックホールを持ち活発な活動をする“クエーサー”は銀河の初期の形態とされていて、その性質を観測することは謎を解明するための大きな手掛かりになります。

初期の宇宙、つまり遠方の宇宙を観測すると、クエーサーの光の波長は赤外線にまで引き伸ばされてしまいます。

赤外線は地上と宇宙の両方で観測が難しい波長なので、これまで初期宇宙に存在する天体の観測データは非常に限られたものでした。

直訳すれば“再電離時代の偏ったハローの分光分析(A SPectroscopic survey of biased halos In the Reionization Era)”を意味するこの観測プログラムは、初期宇宙の再電離時代におけるクエーサーの分布や性質の観測を目的にしています。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は、一度に複数のクエーサーについてスペクトル(光の波長ごとの強度分布)のデータを得ることができるので、このような研究を可能にしています。

今回の初期分析では、宇宙誕生から10億年以内の宇宙に存在する合計25個のクエーサーのスペクトルデータが得られています。

アリゾナ大学のFeige Wangさんをたちの研究チームは、“J0305-3150(J030516.92-315056.00)”というクエーサーの周辺部に、同じようなスペクトルデータを示すクエーサーを複数発見。

分析の結果、全部で10個のクエーサーが、長さ300万光年のフィラメント状に集まっていることを確認しました。

これは、初期宇宙で見つかった最も高密度なクエーサー集団の1つ。

将来的には、かみのけ座銀河団のような銀河団に成長する可能性が高いと推定されています。

今回の研究結果は、宇宙誕生から8億3000万年後(今から129億6000万年前)の時点で、このような高密度なクエーサーの集団が存在していたことを示しています。

一方で、アリゾナ大学のJinyi Yangさんたちの研究チームでも、“J0305-3150”を含む8個の銀河を分析しています。

この分析で得られたのは、クエーサーの中心部に太陽の6億倍から20億倍もの質量の超大質量ブラックホールが存在する観測的証拠。

この結果は、クエーサーの中心部に非常に巨大(進化した)なブラックホールが存在するという1つの証拠になります。

こられの分析結果は、誕生から10億年以内の初期宇宙に、大きく成長したクエーサーや、クエーサーで形成された非常に高密度なフィラメント構造が存在することを意味しています。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測によって、初期宇宙の進化が非常に速かったことを示す証拠が続々と見つかっています。

でも、現在最も支持されている宇宙論では、宇宙が誕生した初期の段階では、薄いガスしか存在していなかったと考えられているんですねー

そのガスが重力によって高密度に集まって恒星や銀河が形成されるまでには、数億年の時間がかかったはずです。

そう、「進化が非常に速かったことを示す観測結果とは矛盾が生じる」っという問題が浮上することに…

ひょっとすると今回の観測結果は、宇宙論の書き換えにつながる重要な証拠の1つになるのかもしれません。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測は始まったばかりなので、今後行われる観測にも注目ですね。

こちらの記事もどうぞ

今回、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測プログラム“ASPIRE”では、約138億年前の宇宙誕生から10億年以内に存在したクエーサーを分析。

長さ300万光年に10個のクエーサーが固まっている集団と、クエーサー中心部に太陽の6億倍から20億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在する証拠を発見しています。

初期宇宙に非常に成長したクエーサーや、高密度のフィラメント構造が存在することを示した今回の観測結果は、初期宇宙の理解をさらに深めるとともに、現在広く共有されている宇宙論を書き換えることにつながるかもしれません。

|

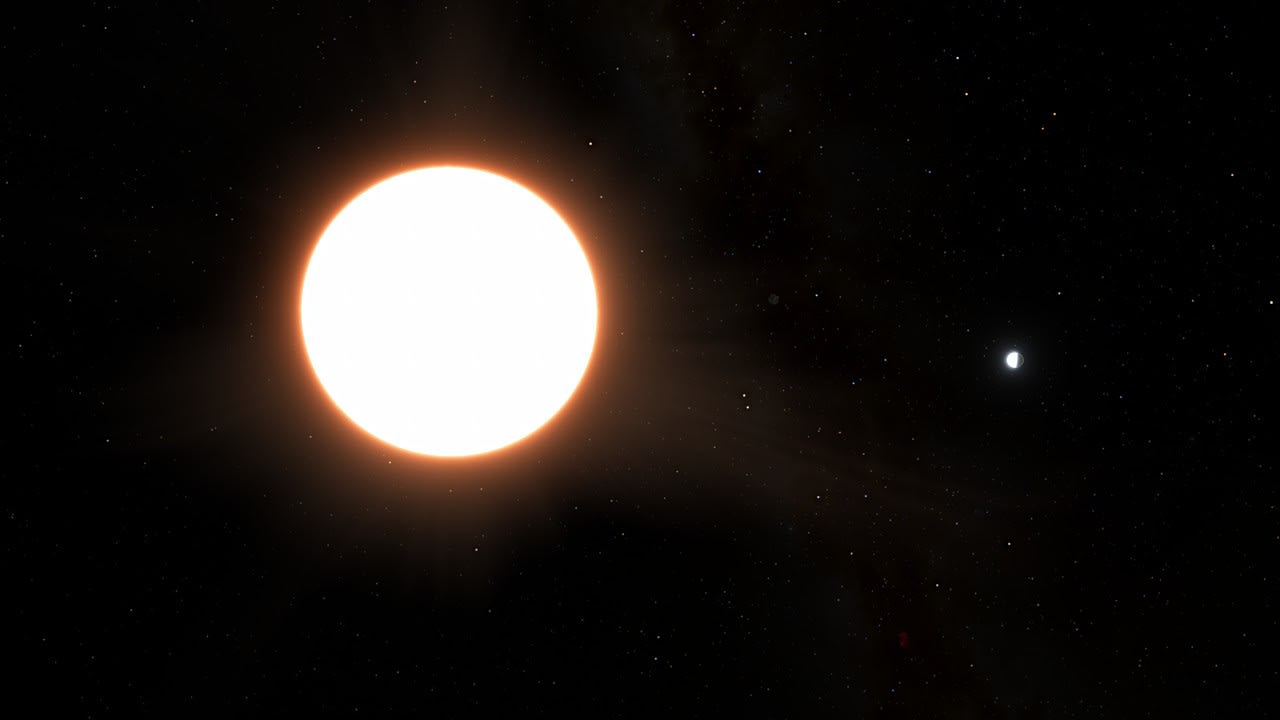

| 今回見つかった10個のクエーサーからなる長さ約300万光年のフィラメント構造。画像右側の白丸で示された3つの天体のうち、ひときわ明るく見えるものが“J0305-3150”。(Credit: NASA, ESA, CSA, Feige Wang (University of Arizona) & Joseph DePasquale (STScI)) |

遠方の宇宙を観測

現在の宇宙には、銀河が数千億個も存在しています。その銀河は、宇宙誕生後にどのようにして形成され、どれくらいの時間をかけて進化したのでしょうか?

中心部に強大なブラックホールを持ち活発な活動をする“クエーサー”は銀河の初期の形態とされていて、その性質を観測することは謎を解明するための大きな手掛かりになります。

クエーサーは、銀河中心にある超大質量ブラックホールに物質が落ち込む過程で生み出される莫大なエネルギーによって輝く天体。遠方にあるにもかかわらず明るく見えている。

でも、これまでは宇宙の膨張にともなって光の波長が引き伸ばされる“赤方偏移”という現象が、観測の妨げになっていました。初期の宇宙、つまり遠方の宇宙を観測すると、クエーサーの光の波長は赤外線にまで引き伸ばされてしまいます。

赤外線は地上と宇宙の両方で観測が難しい波長なので、これまで初期宇宙に存在する天体の観測データは非常に限られたものでした。

膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。110億光年より遠方にあるとされる銀河は、赤方偏移の度合いを用いて算出されている。

初期宇宙で見つかった高密度なクエーサー集団

赤外線の観測に特化したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測プログラム“ASPIRE”は、今回初期分析結果を公表しました。直訳すれば“再電離時代の偏ったハローの分光分析(A SPectroscopic survey of biased halos In the Reionization Era)”を意味するこの観測プログラムは、初期宇宙の再電離時代におけるクエーサーの分布や性質の観測を目的にしています。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は、一度に複数のクエーサーについてスペクトル(光の波長ごとの強度分布)のデータを得ることができるので、このような研究を可能にしています。

今回の初期分析では、宇宙誕生から10億年以内の宇宙に存在する合計25個のクエーサーのスペクトルデータが得られています。

アリゾナ大学のFeige Wangさんをたちの研究チームは、“J0305-3150(J030516.92-315056.00)”というクエーサーの周辺部に、同じようなスペクトルデータを示すクエーサーを複数発見。

分析の結果、全部で10個のクエーサーが、長さ300万光年のフィラメント状に集まっていることを確認しました。

これは、初期宇宙で見つかった最も高密度なクエーサー集団の1つ。

将来的には、かみのけ座銀河団のような銀河団に成長する可能性が高いと推定されています。

今回の研究結果は、宇宙誕生から8億3000万年後(今から129億6000万年前)の時点で、このような高密度なクエーサーの集団が存在していたことを示しています。

一方で、アリゾナ大学のJinyi Yangさんたちの研究チームでも、“J0305-3150”を含む8個の銀河を分析しています。

この分析で得られたのは、クエーサーの中心部に太陽の6億倍から20億倍もの質量の超大質量ブラックホールが存在する観測的証拠。

この結果は、クエーサーの中心部に非常に巨大(進化した)なブラックホールが存在するという1つの証拠になります。

こられの分析結果は、誕生から10億年以内の初期宇宙に、大きく成長したクエーサーや、クエーサーで形成された非常に高密度なフィラメント構造が存在することを意味しています。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測によって、初期宇宙の進化が非常に速かったことを示す証拠が続々と見つかっています。

でも、現在最も支持されている宇宙論では、宇宙が誕生した初期の段階では、薄いガスしか存在していなかったと考えられているんですねー

そのガスが重力によって高密度に集まって恒星や銀河が形成されるまでには、数億年の時間がかかったはずです。

そう、「進化が非常に速かったことを示す観測結果とは矛盾が生じる」っという問題が浮上することに…

ひょっとすると今回の観測結果は、宇宙論の書き換えにつながる重要な証拠の1つになるのかもしれません。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測は始まったばかりなので、今後行われる観測にも注目ですね。

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、NASAが中心になって開発した口径6.5メートルの赤外線観測用宇宙望遠鏡。ハッブル宇宙望遠鏡の後継機として、2021年12月25日に打ち上げられ、地球から見て太陽とは反対側150万キロの位置にある太陽―地球間のラグランジュ点の1つの投入され、ヨーロッパ宇宙機関と共同で運用されている。名称はNASAの第2代長官ジェームズ・E・ウェッブにちなんで命名された。

こちらの記事もどうぞ