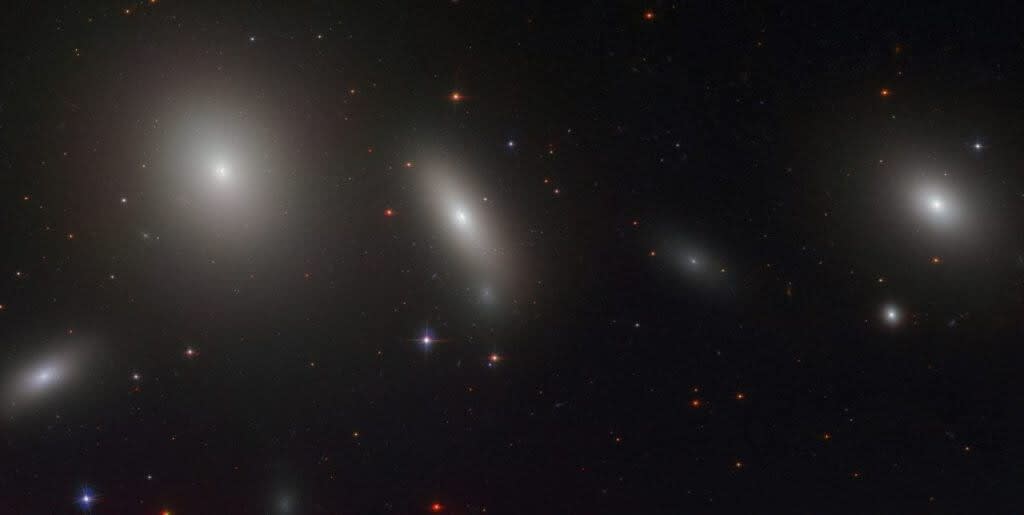

ペルセウス座の方向約2憶4000万光年彼方に“NGC 1277”というレンズ状銀河が存在しています。

レンズ状銀河というのは、渦巻銀河と楕円銀河の中間にあたる形態の銀河。

渦巻き銀河と同じように中央部分の膨らみや円盤構造を持っているのですが、目立つ渦巻腕(渦状腕)はありません。

レンズ状銀河を構成する星々は楕円銀河と同じように古いものが多く、星形成活動もほとんど見られません。

そんな“NGC 1277”は、約120億年前に急速に形成された後、他の銀河と相互作用することなく時を過ごしてきたと考えられています。

このことから、“NGC 1277”は初期宇宙で誕生した大質量かつコンパクトで星形成活動が見られないタイプの銀河“遺物銀河(relic galaxy)”の典型例になります。

そんな“NGC 1277”で思いがけない特徴が見つかりました。

今回発表されたのは、“NGC 1277”には暗黒物質(ダークマター)がほぼ存在しないとする研究成果でした。

暗黒物質を欠いた銀河は、超淡銀河のように質量の小さな銀河では見つかったことがありました。

でも、質量の大きな銀河での観測例は今回が初めてのことでした。

すると、暗黒物質の質量は、この範囲内における総質量の5%未満ということが分かりました。

現在の宇宙論モデルに従うと、“NGC 1277”と同じ質量を持つ銀河では質量全体のうち10~70%を暗黒物質が占めると予測されています。

このことからも、観測データから割り出された“NGC 1277”の暗黒物質がいかに少ないかが分かります。

暗黒物質が発見されるきっかけになったのは、銀河の回転速度でした。

銀河内を公転している星々は、遠心力と重力が釣り合っているから飛び出すことなく公転できるはずです。

でも、実際の観測結果をもとに銀河の質量と回転速度を算出してみると、銀河を構成する星々やガスなどの総質量だけでは釣り合いが取れないほどの速度で回転していることが分かりました。

そこで、銀河を構成する星がバラバラにならず形をとどめている原因を、光をはじめとする電磁波と相互作用せず直接観測することができない物質の重力効果に求めたのが“ダークマター説”の始まりになっています。

現在では、誕生したばかりの宇宙では、まずミクロな密度のゆらぎをもとに暗黒物質が集まって暗黒ハロー(ダークハロー)が形成され、暗黒ハローに引き寄せられた通常の物質から星々が誕生し、やがて銀河に成長していったと考えられています。

このように暗黒物質は銀河にとって欠かせない存在のはずなのに、どうして“NGC 1277”にはほとんど存在していないのでしょうか?

その理由について研究チームは、過去の研究成果を参照しつつ2つの仮説を立てています。

1つ目の説は、銀河団での相互作用によって失われたというもの。

“NGC 1277”は1000以上の銀河で構成されるペルセウス銀河団の一員ですが、銀河団へ加わるときに生じた周囲との相互作用によって、暗黒物質が剥ぎ取られた可能性があるようです。

2つ目の説は、“NGC 1277”の形成時に失われたというもの。

ガスを豊富に含む原始的な銀河の断片同士が高速で衝突して“NGC 1277”が形成されたときに、暗黒物質が追い出された可能性です。

ただ、どちらの説も完全ではなく謎は残されたまま…

なので、研究チームはカナリア諸島のロケ・デ・ロス・ムチャーチョス天文台にあるウィリアム・ハーシェル望遠鏡の多天体分光器を用いた新たな観測を計画しているそうです。

新たな観測により、この謎が解ければいいですね。

こちらの記事もどうぞ

レンズ状銀河というのは、渦巻銀河と楕円銀河の中間にあたる形態の銀河。

渦巻き銀河と同じように中央部分の膨らみや円盤構造を持っているのですが、目立つ渦巻腕(渦状腕)はありません。

レンズ状銀河を構成する星々は楕円銀河と同じように古いものが多く、星形成活動もほとんど見られません。

そんな“NGC 1277”は、約120億年前に急速に形成された後、他の銀河と相互作用することなく時を過ごしてきたと考えられています。

このことから、“NGC 1277”は初期宇宙で誕生した大質量かつコンパクトで星形成活動が見られないタイプの銀河“遺物銀河(relic galaxy)”の典型例になります。

そんな“NGC 1277”で思いがけない特徴が見つかりました。

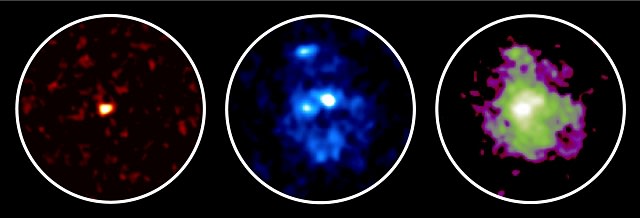

|

| ハッブル宇宙望遠鏡で撮影されたレンズ状銀河“NGC 1277”(中央)とその周辺。(Credit: NASA, ESA, and M. Beasley (Instituto de Astrofísica de Canarias)) |

暗黒物質を欠いた銀河は、超淡銀河のように質量の小さな銀河では見つかったことがありました。

でも、質量の大きな銀河での観測例は今回が初めてのことでした。

この研究は、カナリア天体物理学研究所(IAC)/ラ・ラグーナ大学(ULL)のSebastién Comerónさんを中心とする研究チームが進めています。

暗黒物質を5%しか持たない銀河

今回の研究では、アメリカ・テキサス州のマクドナルド天文台にある面分光器で取得された観測データを元に、“NGC 1277”の中心から半径約2万光年の質量分布を調査。すると、暗黒物質の質量は、この範囲内における総質量の5%未満ということが分かりました。

現在の宇宙論モデルに従うと、“NGC 1277”と同じ質量を持つ銀河では質量全体のうち10~70%を暗黒物質が占めると予測されています。

このことからも、観測データから割り出された“NGC 1277”の暗黒物質がいかに少ないかが分かります。

銀河を構成する星がバラバラにならず形をとどめている原因

宇宙は正体不明の“ダークマター(26.8%)”と“ダークエネルギー(68.3%)”で満たされていて、身近な物質である“バリオン(陽子や中性子などの粒子で構成された普通の物質)”は、宇宙の中にわずか4.9%しか存在しないことが分かってきています。暗黒物質が発見されるきっかけになったのは、銀河の回転速度でした。

銀河内を公転している星々は、遠心力と重力が釣り合っているから飛び出すことなく公転できるはずです。

でも、実際の観測結果をもとに銀河の質量と回転速度を算出してみると、銀河を構成する星々やガスなどの総質量だけでは釣り合いが取れないほどの速度で回転していることが分かりました。

そこで、銀河を構成する星がバラバラにならず形をとどめている原因を、光をはじめとする電磁波と相互作用せず直接観測することができない物質の重力効果に求めたのが“ダークマター説”の始まりになっています。

|

| 銀河の回転とダークマター。(Credit: 創造情報研究所) |

暗黒物質は銀河にとって欠かせない存在

銀河が暗黒物質のハローに包まれていることを、銀河の回転速度の観測を通して証明したのは、アメリカの天文学者ヴェラ・ルービンでした。現在では、誕生したばかりの宇宙では、まずミクロな密度のゆらぎをもとに暗黒物質が集まって暗黒ハロー(ダークハロー)が形成され、暗黒ハローに引き寄せられた通常の物質から星々が誕生し、やがて銀河に成長していったと考えられています。

このように暗黒物質は銀河にとって欠かせない存在のはずなのに、どうして“NGC 1277”にはほとんど存在していないのでしょうか?

その理由について研究チームは、過去の研究成果を参照しつつ2つの仮説を立てています。

1つ目の説は、銀河団での相互作用によって失われたというもの。

“NGC 1277”は1000以上の銀河で構成されるペルセウス銀河団の一員ですが、銀河団へ加わるときに生じた周囲との相互作用によって、暗黒物質が剥ぎ取られた可能性があるようです。

2つ目の説は、“NGC 1277”の形成時に失われたというもの。

ガスを豊富に含む原始的な銀河の断片同士が高速で衝突して“NGC 1277”が形成されたときに、暗黒物質が追い出された可能性です。

ただ、どちらの説も完全ではなく謎は残されたまま…

なので、研究チームはカナリア諸島のロケ・デ・ロス・ムチャーチョス天文台にあるウィリアム・ハーシェル望遠鏡の多天体分光器を用いた新たな観測を計画しているそうです。

新たな観測により、この謎が解ければいいですね。

こちらの記事もどうぞ