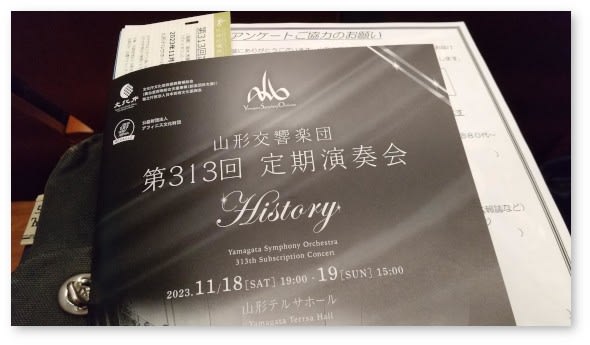

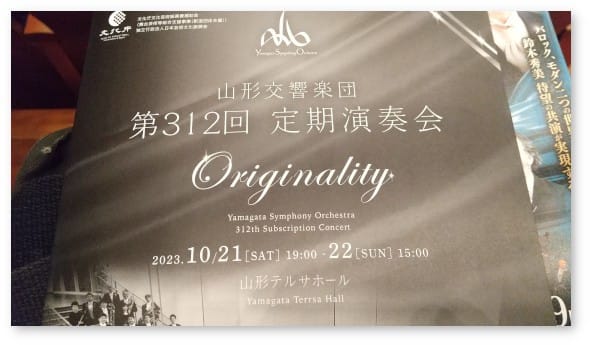

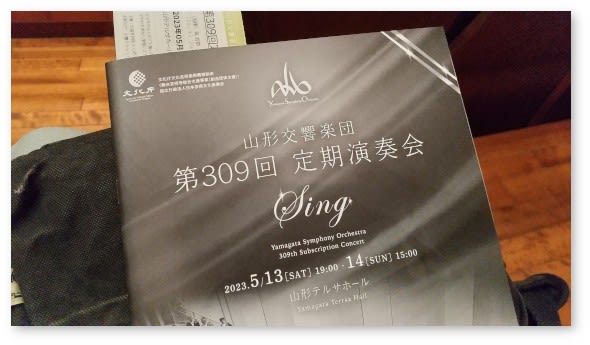

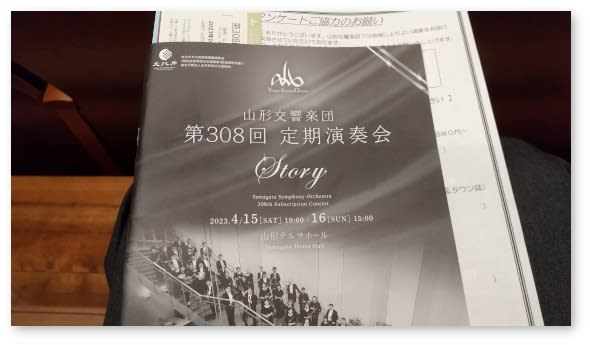

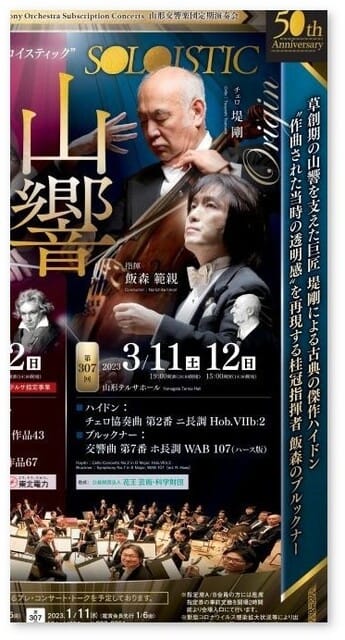

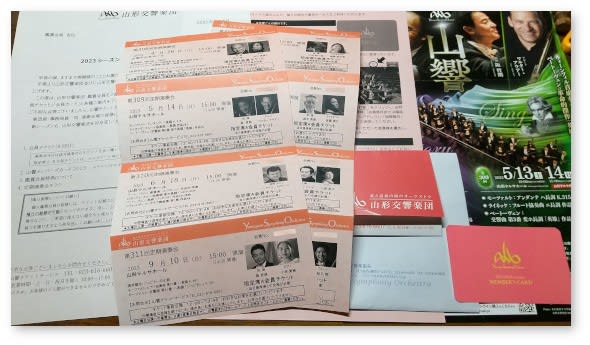

11月19日(日)の午後、山形市の山形テルサホールで山響こと山形交響楽団の第313回定期演奏会を聴きました。少し出遅れたこともあり、駐車場が軒並み満車になっていましたが、霞城セントラルの屋内パーキングに停めることができ、まずは会場へ。ホールに入り、西濱事務局長と指揮の鈴木秀美さんのプレトークを聴きました。鈴木秀美さんは山響の首席客演指揮者となって10年になるらしい。そういえば私も鈴木秀美さんの指揮のときにはかなり勇んで出かけているような気がします。なんと言っても、ハイドンのシンフォニーや初期シューベルトの魅力などを教えてくれたのが、鈴木秀美さんと山響の演奏でしたので。今回も、次のように魅力的なプログラムとなっています。

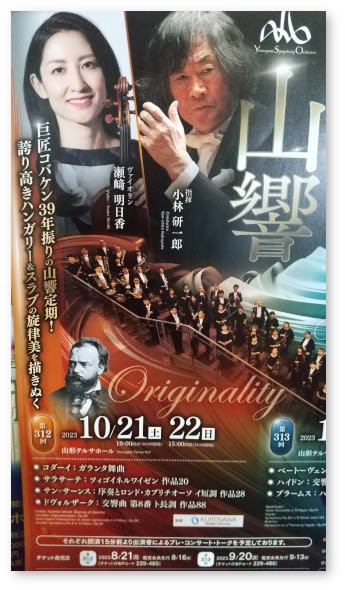

今回の独奏者の佐藤俊介さんは、もちろん私も初めて聴きます。Wikipedia 等によれば、若くして才能を発揮し、モダン、ピリオド、両方で優れた演奏を示しながら世界的な活躍を続けている39歳、使用する楽器は羊の腸を素材とするガット弦を用いて演奏することが多いそうで、このあたりはチェロ奏者としての鈴木秀美さんとの共通点になっています。山響でもぜひ共演したいと願っていたけれどなかなかスケジュールが合わず、今回ようやく共演が実現したということのようです。

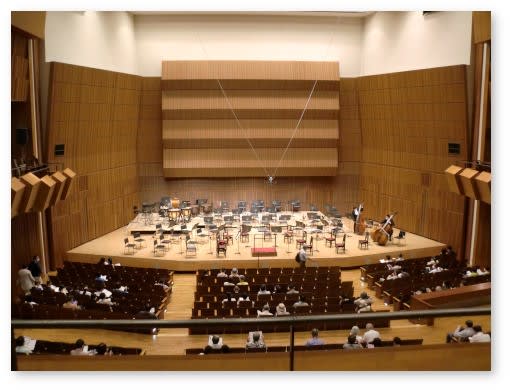

さて、今回は最初から協奏曲。ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲という大名曲を演奏します。楽器配置は、弦楽が左から第1ヴァイオリン(8)、チェロ(5)、その奥にコントラバス(3)、ヴィオラ(5)、第2ヴァイオリン(7)という 8-7-5-5-3 という編成の対向配置です。正面奥に木管楽器が、フルート(1)とオーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)とファゴット(2)、正面最奥部にバロックティンパニが位置し、左にホルン(2)、右にトランペット(2)と金管楽器が並びますが、例によって両方ともナチュラルタイプのようです。

第1楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポから。バロック・ティンパニの抜けの良い音が800席のホールに気持ちよく響きます。管楽器の響きもバランスの良いまろやかさ。弦楽セクションの奏者の皆さんの表情がとてもいきいきしているみたい。開始される独奏ヴァイオリンの音色は、しなやかでやわらかく暖かい音。しかも、澄んだ音がホールの上方に上っていって消えていくようです。なるほど、これがガット弦とピリオド奏法と響きの良い小ホールとの相乗効果か。佐藤俊介さんの演奏は実に見事で多彩なもので、独奏部分だけでなく全奏でも奏いているみたい。カデンツァはメンデルスゾーンの頃のダヴィドフという人のものだそうです。鈴木秀美さんの指揮も、強弱等の対比を活かしながら活気があり推進力があります。思わず熱くなってしまう演奏でした。

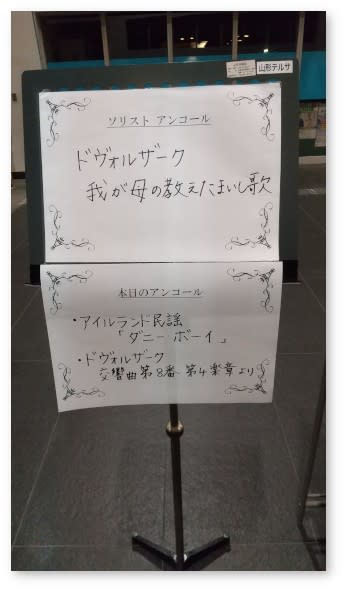

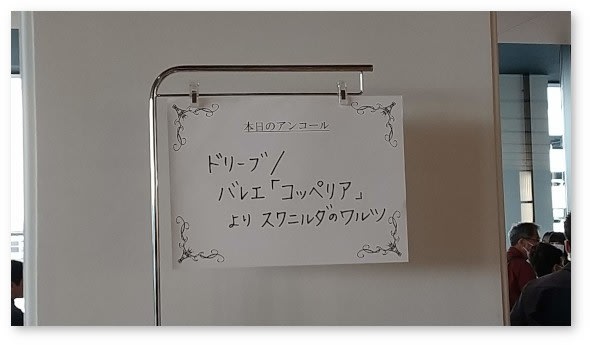

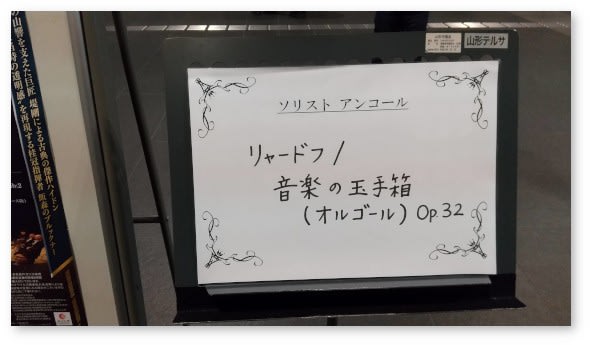

満場の拍手に応えて、アンコールはバッハの無伴奏。残念ながら、会場を出るときに作品名、作品番号等の表示を撮影するのを忘れてしまいましたので、私のような素人音楽愛好家にはこれ以上の詳細は不明(^o^)/

ここでプログラム前半が終わり、15分の休憩となりました。

後半の最初は、ハイドンの交響曲第83番「めんどり」です。もちろん、私にとって実演では初めての機会ではなかろうか。8-7-5-5-3 の弦楽5部に Fl(1)-Ob(2)-Fg(2)-Hrn(2) という楽器編成です。鈴木秀美さんは指揮棒無しで登場。第1楽章:アレグロ・スピリトゥオーソ。この編成からは考えられないような迫力の始まりです。第2楽章:アンダンテ。例えば2nd-VnとVlaがpで奏すると次にはいきなりfで弦の全奏が対比されるというように鋭い対比を見せ、穏やかな緩徐楽章とひとくくりにはできません。第3楽章:メヌエット、アレグレット〜トリオ。おすましした舞曲ではなくて、けっこう活発なメヌエットです。第4楽章:フィナーレ、ヴィヴァーチェ。軽やかで晴れやかなアレグロ。全部の楽器が緊密なアンサンブルを展開しますが、とりわけ弦楽セクションがすごい!その中でFlとObが浮かび上がります。音楽が一度終わった風に見せかけてまた再開して思わず拍手しそうになるなど、ハイドン先生のお茶目さもチラリ(^o^)/

そして最後はブラームスのハイドン・ヴァリエーション。8-7-5-5-3 の弦楽5部に Piccolo, Fl(2), Ob(2), Cl(2), Fg(2), ContraFg(1), Hrn(4), Tp(2), Timp, Triangle という楽器編成です。指揮棒を持って登場した鈴木秀美さんは、実は「ハイドン・ヴァリエーション」を振るのは今回の定期演奏会が初めてなのだそうで、そんなこともあるのかと妙な感心をしました。

穏やかな表情の例の主題、そして変奏は切れ込みの鋭い対比を付けて、ブラームスの充実した音楽を奏でます。オーケストラの規模や奏法、ホールの大きさなどにもよるのでしょうか、言い方はヘンですが、ある種「茫漠としたブラームス」ではなくて「明晰なブラームス」に近いかも。例えばラスト近く、三原さんのトライアングルの音、今までCD等ではあまり意識したことがありませんでしたが今回はほぼ聴き取れて、主題をそっくりそのままなぞっているのではないのだな、と作曲家の芸の細かさを感じました。

今回も、良い演奏会となりました。最近、終演後に団員の皆さんがお見送りしてくれるのが定例となってきたようです。ニコニコ笑顔で帰途に着くことができ、これも嬉しいことです。

- ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 Vn:佐藤俊介

- ハイドン:交響曲 第83番 ト短調「めんどり」Hob.I:83

- ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

鈴木秀美 指揮、山形交響楽団

バロック、モダン二つの世界で世界を席巻する名手 佐藤俊介と鈴木秀美 待望の共演が実現する!蘇るベートーヴェン

今回の独奏者の佐藤俊介さんは、もちろん私も初めて聴きます。Wikipedia 等によれば、若くして才能を発揮し、モダン、ピリオド、両方で優れた演奏を示しながら世界的な活躍を続けている39歳、使用する楽器は羊の腸を素材とするガット弦を用いて演奏することが多いそうで、このあたりはチェロ奏者としての鈴木秀美さんとの共通点になっています。山響でもぜひ共演したいと願っていたけれどなかなかスケジュールが合わず、今回ようやく共演が実現したということのようです。

さて、今回は最初から協奏曲。ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲という大名曲を演奏します。楽器配置は、弦楽が左から第1ヴァイオリン(8)、チェロ(5)、その奥にコントラバス(3)、ヴィオラ(5)、第2ヴァイオリン(7)という 8-7-5-5-3 という編成の対向配置です。正面奥に木管楽器が、フルート(1)とオーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)とファゴット(2)、正面最奥部にバロックティンパニが位置し、左にホルン(2)、右にトランペット(2)と金管楽器が並びますが、例によって両方ともナチュラルタイプのようです。

第1楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポから。バロック・ティンパニの抜けの良い音が800席のホールに気持ちよく響きます。管楽器の響きもバランスの良いまろやかさ。弦楽セクションの奏者の皆さんの表情がとてもいきいきしているみたい。開始される独奏ヴァイオリンの音色は、しなやかでやわらかく暖かい音。しかも、澄んだ音がホールの上方に上っていって消えていくようです。なるほど、これがガット弦とピリオド奏法と響きの良い小ホールとの相乗効果か。佐藤俊介さんの演奏は実に見事で多彩なもので、独奏部分だけでなく全奏でも奏いているみたい。カデンツァはメンデルスゾーンの頃のダヴィドフという人のものだそうです。鈴木秀美さんの指揮も、強弱等の対比を活かしながら活気があり推進力があります。思わず熱くなってしまう演奏でした。

満場の拍手に応えて、アンコールはバッハの無伴奏。残念ながら、会場を出るときに作品名、作品番号等の表示を撮影するのを忘れてしまいましたので、私のような素人音楽愛好家にはこれ以上の詳細は不明(^o^)/

ここでプログラム前半が終わり、15分の休憩となりました。

後半の最初は、ハイドンの交響曲第83番「めんどり」です。もちろん、私にとって実演では初めての機会ではなかろうか。8-7-5-5-3 の弦楽5部に Fl(1)-Ob(2)-Fg(2)-Hrn(2) という楽器編成です。鈴木秀美さんは指揮棒無しで登場。第1楽章:アレグロ・スピリトゥオーソ。この編成からは考えられないような迫力の始まりです。第2楽章:アンダンテ。例えば2nd-VnとVlaがpで奏すると次にはいきなりfで弦の全奏が対比されるというように鋭い対比を見せ、穏やかな緩徐楽章とひとくくりにはできません。第3楽章:メヌエット、アレグレット〜トリオ。おすましした舞曲ではなくて、けっこう活発なメヌエットです。第4楽章:フィナーレ、ヴィヴァーチェ。軽やかで晴れやかなアレグロ。全部の楽器が緊密なアンサンブルを展開しますが、とりわけ弦楽セクションがすごい!その中でFlとObが浮かび上がります。音楽が一度終わった風に見せかけてまた再開して思わず拍手しそうになるなど、ハイドン先生のお茶目さもチラリ(^o^)/

そして最後はブラームスのハイドン・ヴァリエーション。8-7-5-5-3 の弦楽5部に Piccolo, Fl(2), Ob(2), Cl(2), Fg(2), ContraFg(1), Hrn(4), Tp(2), Timp, Triangle という楽器編成です。指揮棒を持って登場した鈴木秀美さんは、実は「ハイドン・ヴァリエーション」を振るのは今回の定期演奏会が初めてなのだそうで、そんなこともあるのかと妙な感心をしました。

穏やかな表情の例の主題、そして変奏は切れ込みの鋭い対比を付けて、ブラームスの充実した音楽を奏でます。オーケストラの規模や奏法、ホールの大きさなどにもよるのでしょうか、言い方はヘンですが、ある種「茫漠としたブラームス」ではなくて「明晰なブラームス」に近いかも。例えばラスト近く、三原さんのトライアングルの音、今までCD等ではあまり意識したことがありませんでしたが今回はほぼ聴き取れて、主題をそっくりそのままなぞっているのではないのだな、と作曲家の芸の細かさを感じました。

今回も、良い演奏会となりました。最近、終演後に団員の皆さんがお見送りしてくれるのが定例となってきたようです。ニコニコ笑顔で帰途に着くことができ、これも嬉しいことです。