新型コロナウィルス禍への切り札として期待されているワクチンのうち、ファイザー社とモデルナ社はmRNAを使ったもののようです。mRNA というのは、膨大な遺伝情報が記録されているDNAから、当面必要なタンパク質に相当する部分だけをコピーして作業を指示するメモのようなもので、メッセンジャーRNAといいます。

ところが、当方、mRNAを用いてワクチンを作るという発想がよくわかりませんでした。調べてみると(*1) mRNAワクチンというものは、脂質の微小球内にウィルスに特有のタンパク質の遺伝情報に対応したmRNAを仕込み、これによって細胞の免疫システムをすり抜け、細胞内の蛋白合成系でウィルス表面突起のタンパク質を作らせることに成功すると、これに対抗して免疫機構が働きはじめてウィルスをやっつけるように働く、という形のようです。

( Wikimedia commons より、RNAワクチンの作用機序)

なるほど、そうすると問題は

などがポイントになるわけだな。

◯

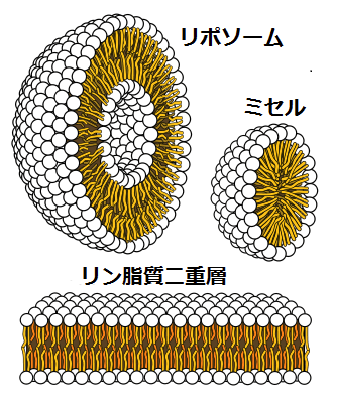

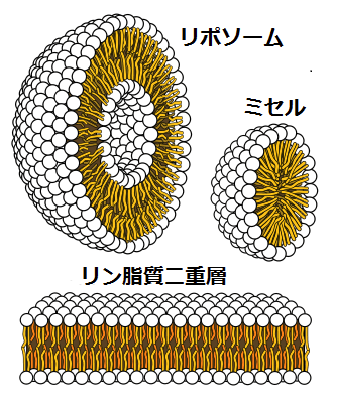

( Wikimedia commons より、リポソーム)

そういえば、昔、学生時代にリン脂質の二重膜構造を持つリポソーム(*2)を作っていたことがあります。たしか、レシチンをクロロフォルム等の溶媒に溶かし、ナス型フラスコに入れてロータリー・エバポレーターにかけ、減圧脱気して溶媒を回収、フラスコ内部にまんべんなくフィルム状に展開した中に生理的食塩水を入れて超音波等で激しく振った後にゲルろ過で分離すると、リン脂質の二重膜構造の内部に Na+ や Cl- イオンを封入したリポソームが得られる、というものでした。当時は、これにアセチルコリンリセプターを組み込むことで膜構造モデルにできないかとか、薬を溶かしてドラッグデリバリーに利用できないかとか、そんなようなことを考えていたのだったと思います。たぶんその後、リポソームに限らずもっと微細なナノオーダーのミセル構造のキャリアが研究されてきたのでしょう。

ふーむ、そういうことだったのか。若い頃の知識や経験と結びついてみると、思いがけず馴染み深い分野に近いものだったのだなあ。

(*1):RNAワクチン〜Wkipediaより

(*2):リポソーム〜Wikipediaより

ところが、当方、mRNAを用いてワクチンを作るという発想がよくわかりませんでした。調べてみると(*1) mRNAワクチンというものは、脂質の微小球内にウィルスに特有のタンパク質の遺伝情報に対応したmRNAを仕込み、これによって細胞の免疫システムをすり抜け、細胞内の蛋白合成系でウィルス表面突起のタンパク質を作らせることに成功すると、これに対抗して免疫機構が働きはじめてウィルスをやっつけるように働く、という形のようです。

( Wikimedia commons より、RNAワクチンの作用機序)

なるほど、そうすると問題は

- ターゲットとなるmRNAを的確に安定して作ること

- 脂質の微小球に封入し安定して保管・運用できること

などがポイントになるわけだな。

◯

( Wikimedia commons より、リポソーム)

そういえば、昔、学生時代にリン脂質の二重膜構造を持つリポソーム(*2)を作っていたことがあります。たしか、レシチンをクロロフォルム等の溶媒に溶かし、ナス型フラスコに入れてロータリー・エバポレーターにかけ、減圧脱気して溶媒を回収、フラスコ内部にまんべんなくフィルム状に展開した中に生理的食塩水を入れて超音波等で激しく振った後にゲルろ過で分離すると、リン脂質の二重膜構造の内部に Na+ や Cl- イオンを封入したリポソームが得られる、というものでした。当時は、これにアセチルコリンリセプターを組み込むことで膜構造モデルにできないかとか、薬を溶かしてドラッグデリバリーに利用できないかとか、そんなようなことを考えていたのだったと思います。たぶんその後、リポソームに限らずもっと微細なナノオーダーのミセル構造のキャリアが研究されてきたのでしょう。

ふーむ、そういうことだったのか。若い頃の知識や経験と結びついてみると、思いがけず馴染み深い分野に近いものだったのだなあ。

(*1):RNAワクチン〜Wkipediaより

(*2):リポソーム〜Wikipediaより

なかなか難しい話で、頭を整理するところから。

整理しても理解するには基礎学問が必要なわけで、結局そこが出来てないとダメなわけで頑張って勉強し直すわけです(笑)

DDS(ドラックデリバリーシステム)に関しては大学の時に研究している(今もしている)先生がいました。

mRNAワクチンのことがよくわかるページを見つけました。こちら↓

https://www.snohd.org/ImageRepository/Document?documentId=6074

しかし、これ

1に COVID-19の表面には とあるが、SARS-CoV-2の間違いでは?COVID-19というのは疾病名だから。

私も、ともするとサビ付きそうな頭にときどき注油して揺り動かさないといけませんね〜(^o^)/