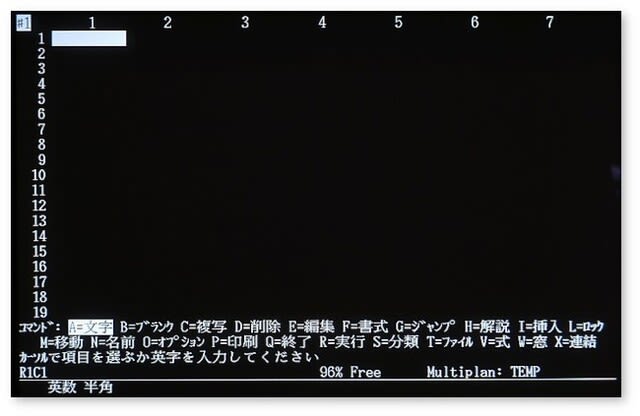

昔、パソコンのソフトウェアも高価で、しかも同じOSとはいうもののメーカーにより微妙に機種依存していた頃、より便利で使いやすい環境を目指していろいろなソフトウェアやツール類を試していた時期がありました。例えば昭和の終わり頃〜平成の初期は、ワープロソフトは「一太郎V3」が標準で、その他のワープロソフトはそれぞれ独自性を主張し、文書ファイルは互換性がなく、ワープロ専用機の文書も扱えるリッチテキスト・コンバータのようなソフトウェアが価値があるような時代です。表計算は Lotus 1-2-3 が主流で、マイクロソフト社は Multiplan で頑張っているような状況です。

( Microsoft Multiplan 3.1 の画面, Wikimedia commons より)

結局、機種やソフトウェアの違いを問題にしないためにはテキストファイルを使うほかはなく、文書を作成・編集するには、もっぱらテキストエディタを使うようになりました。メーカーごとに異なる MS-DOS 上で動作するテキストエディタも、それぞれのメーカーごとに動作保証しているような状況でしたので、例えば PC-9801 シリーズおよびその互換機上では Mifes を使い、FMR/Towns シリーズでは RED、DOS/V機では Vz などの市販ソフトのほかに、多くのフリーソフトウェア等が公開されていました。例えば memacs や SE3、コンパクトな NEED、Rwink や HEwin などです。さまざまな文書の原稿を下書きしたり、awk 等のスクリプトをチャイルドプロセス下で実行して文書中に取り込んだり、今考えれば、機種依存する不便を楽しんでいるような面もありました。

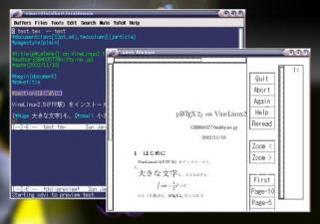

( 2004年ころに Vine Linux で使っていた Emacs エディタ )

Windwos/Linux の時代になってからは、WZエディタなど市販品のほか、サクラ・エディタや Emacs , gedit などのテキストエディタを使い、今に至ります。ときどき、いろいろなソフトウェアを試していた昔のような好奇心が薄れたなあと感じることがあります。例えば

などのような、現代のエディタの紹介を見ても、昔ほど夢中になれません。ある意味、飽和しているというか、間に合っているというか、別のソフトウェアを試してみても、見返りは別に代わり映えしないんじゃないか、と感じてしまっているからでしょう。

ましてや、非常勤の形で辛うじてつながっていた今までの仕事からほぼ完全に離れた今、数式やグラフ満載の TeX/LaTeX 文書を書く機会はまずなくなるでしょう。Cloud LaTeX からは退会してしまいましたし、特に高度な機能はたぶん必要としません。

◯

などと言いながら、マイクロソフト社謹製の Visual Studio Code は Linux でも動くのか、へ〜、日本語化も比較的簡単なのか、などとつい読んでしまうのは、昔の野次馬的気分がまだ少し残っているからなのかも(^o^)/

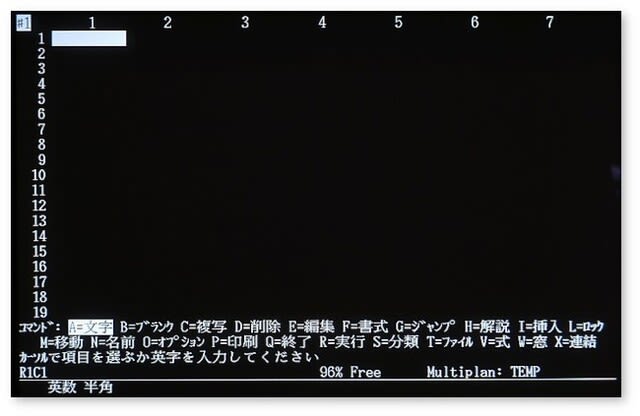

( Microsoft Multiplan 3.1 の画面, Wikimedia commons より)

結局、機種やソフトウェアの違いを問題にしないためにはテキストファイルを使うほかはなく、文書を作成・編集するには、もっぱらテキストエディタを使うようになりました。メーカーごとに異なる MS-DOS 上で動作するテキストエディタも、それぞれのメーカーごとに動作保証しているような状況でしたので、例えば PC-9801 シリーズおよびその互換機上では Mifes を使い、FMR/Towns シリーズでは RED、DOS/V機では Vz などの市販ソフトのほかに、多くのフリーソフトウェア等が公開されていました。例えば memacs や SE3、コンパクトな NEED、Rwink や HEwin などです。さまざまな文書の原稿を下書きしたり、awk 等のスクリプトをチャイルドプロセス下で実行して文書中に取り込んだり、今考えれば、機種依存する不便を楽しんでいるような面もありました。

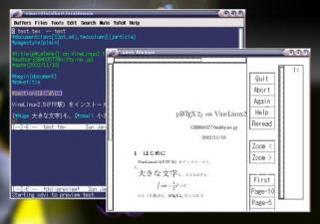

( 2004年ころに Vine Linux で使っていた Emacs エディタ )

Windwos/Linux の時代になってからは、WZエディタなど市販品のほか、サクラ・エディタや Emacs , gedit などのテキストエディタを使い、今に至ります。ときどき、いろいろなソフトウェアを試していた昔のような好奇心が薄れたなあと感じることがあります。例えば

コーディング以外の文章作成にも便利! クリエーターにおすすめのテキストエディタ15選〜MdNより

などのような、現代のエディタの紹介を見ても、昔ほど夢中になれません。ある意味、飽和しているというか、間に合っているというか、別のソフトウェアを試してみても、見返りは別に代わり映えしないんじゃないか、と感じてしまっているからでしょう。

ましてや、非常勤の形で辛うじてつながっていた今までの仕事からほぼ完全に離れた今、数式やグラフ満載の TeX/LaTeX 文書を書く機会はまずなくなるでしょう。Cloud LaTeX からは退会してしまいましたし、特に高度な機能はたぶん必要としません。

◯

などと言いながら、マイクロソフト社謹製の Visual Studio Code は Linux でも動くのか、へ〜、日本語化も比較的簡単なのか、などとつい読んでしまうのは、昔の野次馬的気分がまだ少し残っているからなのかも(^o^)/

みっちは今はWindowsはEmEditor(有料、買い切り)、MacはCotEditor(無料)、プログラムをするとなるとJupyter Notebook(無料、WindowsでもMacでもLinuxでも)、これで間に合ってます。

最近地域コミュニティのお手伝いをボランティアでやってます。Wordで文書作成するのですが、相変わらず罫線など、オブジェクトの扱いは洗練されていません。でも世間の普通の人はWord、Excelがデフォルトらしいので、みんなが持っていて使えるというと、これになっちゃうんですね。

こんな記事、話題は若い世代はまったく理解できないかも。

その後、テキストファイルにマークアップする方向に進みましたので、Office ソフトを何度も買い替えたり更新したりする運命からは逃れることができましたが、同様に地域のボランティア等で文書を作成する必要があり、LibreOffice で作成し、pdf または docx 形式で保存して後任者に渡せるようにしようと思っています。

ずーっとK2エディタでしたが、タブ対応エディタが欲しくなってサクラエディタを使い始めました。

K2とは違った使い良さがあって、使い分けてます。

日常使いにはサクラエディタで、原稿執筆のときはK2エディタですね。一行の文字数での整形が便利なので。

DOS時代は、フリーのJEDを長く使ったあとは、当然のVZ。

マクロを……と書き出すとキリがないんですよ~。

ところでテキストエディタ。プログラミングや長文の作成編集をする人には重宝するソフトウェアですが、一般的にはどうなんでしょうね。ブログ記事を書くときも、一度エディタで原稿を書いてから編集画面に copy & paste すると、記事が消滅した! なんて時にも手元に原稿が残り、被害が防げるのですが。

Vzエディタのマクロ…うーむ、ThinkPad220 に DOS-Extender を導入し、この上で動作する TeX/LaTeX 環境を構築して、乾電池で動作する最小の電子組版システムと喜んでいました。Vz エディタ用のLaTeX 入力支援マクロ「雷鳥」を使っていましたが、なんだかずっと遠い昔のような気がすると思ったら、実際に30年くらい昔なんだなあ(^o^)/