「藤沢七福神めぐり(藤沢編)」から続く。

<東門>

県道30号線を挟んで反対側に遊行寺(ゆぎょうじ)の東門がありました。

今日は余裕もあったので行ってみることにしました。

ところで、遊行寺は、白旗神社の境内にあった安藤広重の「東海道五十三次」藤沢宿の浮世絵にも載っていましたよね!

<手水舎>

東門から境内に入ると、右側に登録有形文化財の手水舎がありました。

手水鉢も見事だったのでアップで撮ってみました。

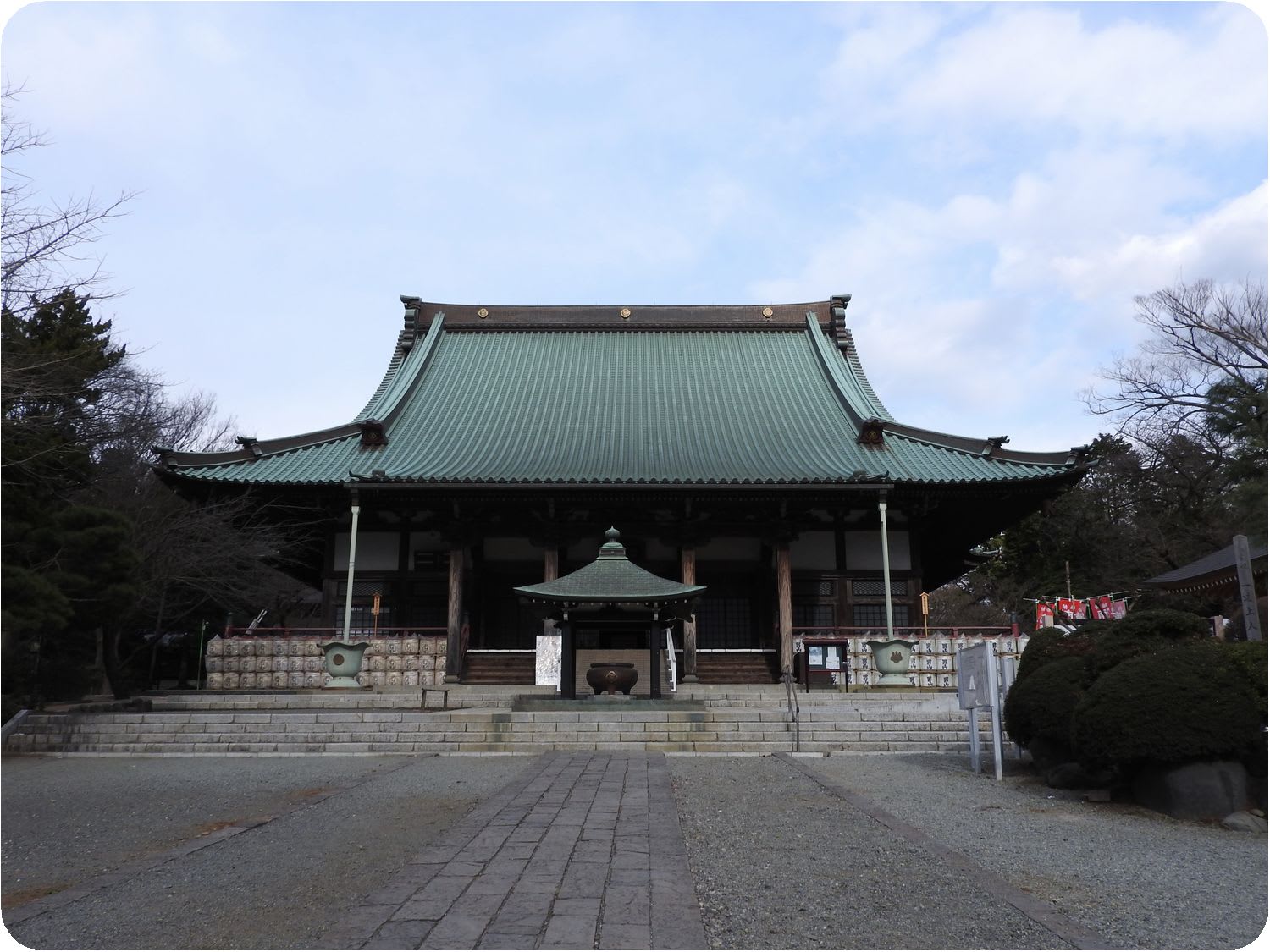

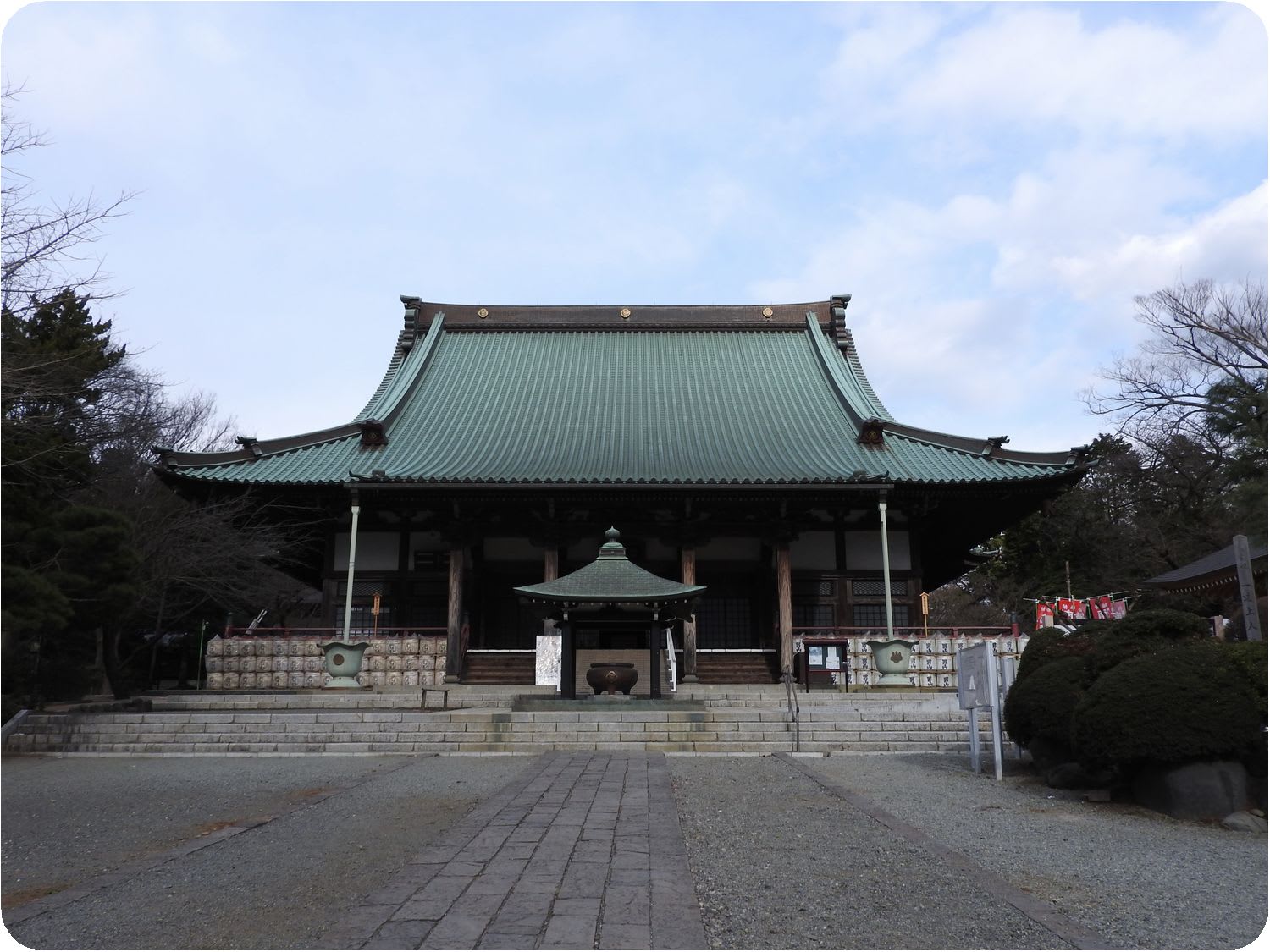

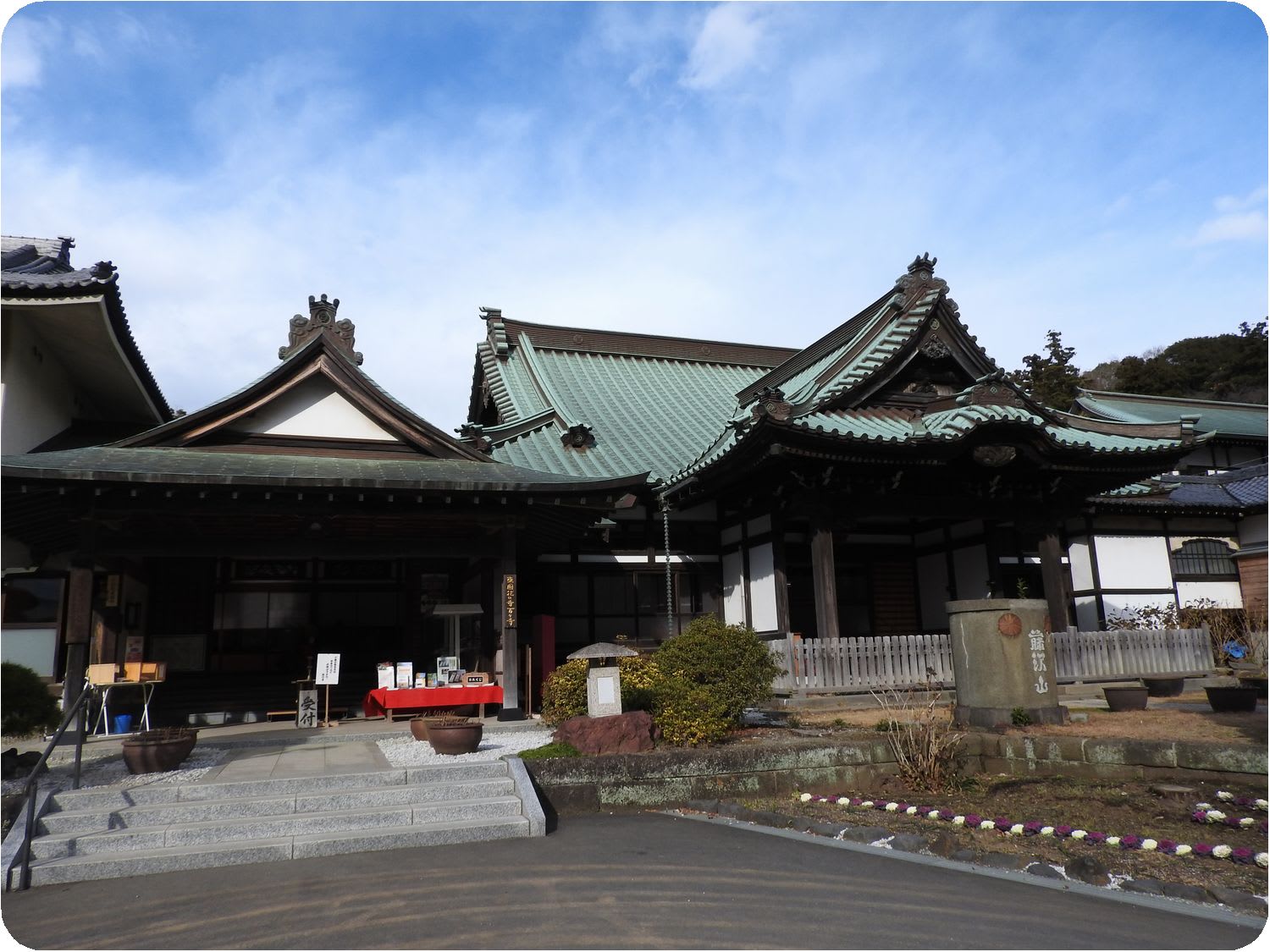

<本堂>

手水舎を越えると、右側にご覧のような大きな遊行寺の本堂が見えました。

参道の右側に、一遍上人像があったので撮ってみました。

一遍上人(初代遊行上人)は時宗の開祖で、その弟子の時宗の指導者たちを代々遊行上人と呼んでいるみたいです。

遊行寺の正式名称は「藤沢山 無量光院 清浄光寺」で「遊行寺」は通称のようです。

⇒ 安藤広重(1979~1858)の時代には、もう通称で呼ばれていたことになりますね!

本堂に行ってお参りすることにしました。

取り敢えず、登霊臺と掲げられた扁額を撮ってみましたが、意味が分かりません(すいません)。

お参りしてから本堂の内部を撮ってみました。

扁額(清浄光寺)の奥にあるのは御本尊の阿弥陀如来坐像ですかね!?

本堂を横から撮って、右手にあった地蔵堂に行ってみました。

<地蔵堂>

この地蔵堂は、比較的新しいので最近になって建てられたみたいです。

手前に可愛らしい梵鐘と撞木があったのでアップで撮ってみました。

お参りしてから地蔵菩薩像(?)をアップで撮ってみました。

<大銀杏と宝物館>

参道に戻ると下の方に、大銀杏が見えたので撮ってみました。尚、右の建物は宝物館です。

<鐘楼>

右手に鐘楼があったので近くに行ってみました。尚、この梵鐘は藤沢市最古の銅鐘みたいですよ!

<中雀門(ちゅうじゃくもん)と黒門>

鐘楼の下の参道(?)の奥に中雀門が見えたので行ってみました。

中雀門の脇に、「三宝の松」と呼ばれる大王松がありました。

「三宝の松」は、手のひらより大きな松ぼっくりと長く大きな3本の松葉の珍しい松なのでアップと度アップで撮ってみました。

又、落ちている松ぼっくりを探したのですが、残念ながら見つけられませんでした。

菊の御紋が刻まれている中雀門を撮ってみましたが、前に柵があって通ることは出来ませんでした。

中雀門の裏が気になったので、回って行ってみることにしました。

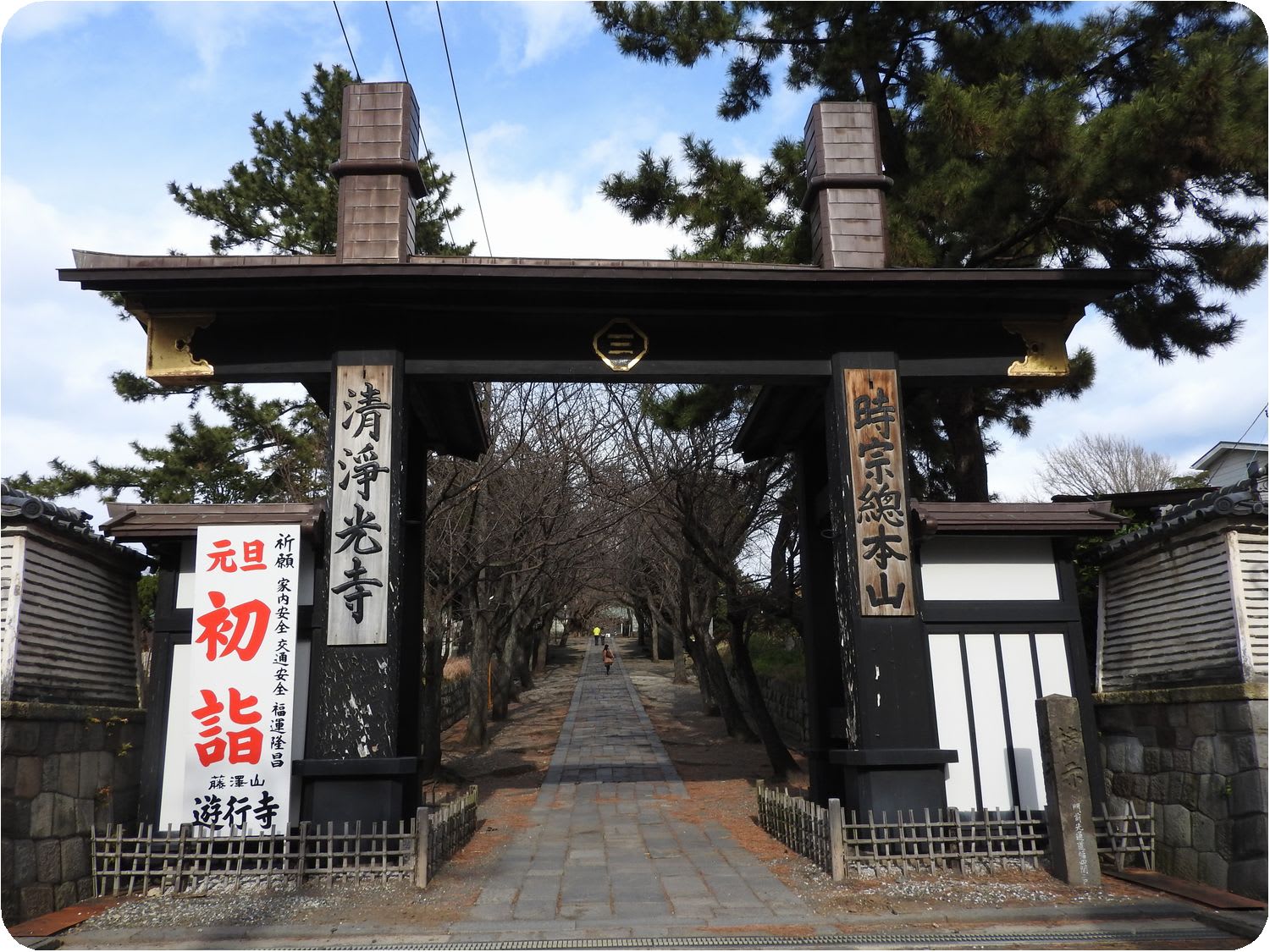

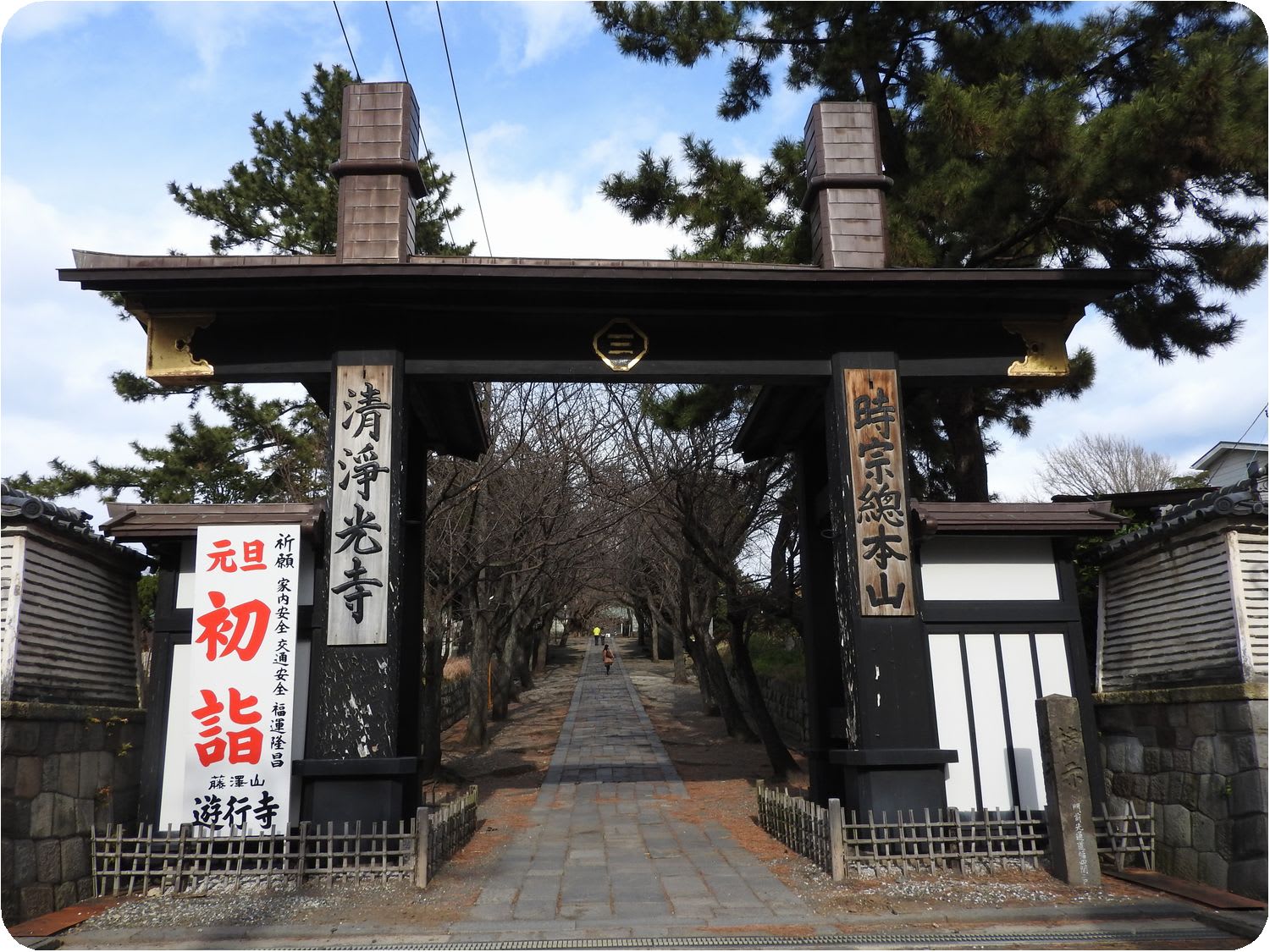

中雀門の左側には、ご覧のような黒門(惣門)があったので入ってみました。

黒門の柱には時宗総本山と寺務所の木札が掛けられていて、上部には隅切三(すみきりさん)の時宗の宗紋がありました。

市指定重要文化財に指定されている中雀門の裏側を撮ってみました。

放生池の前に、ご覧のような魚鱗甲貝供養塔がありました。

放生池をアップで撮ってみましたが、鯉などは見つけられませんでした。

放生池の近くに梅の木があって、蕾が膨らみ始めていたのでアップで撮ってみました。

<寺務所と御番方(ごばんかた)>

黒門から正面に見えた寺務所と右側の御番方を撮ってみました。

取り敢えず、寺務所と御番方をアップで撮ってみました。

ところで、信徒や団参の方は、この御番方と呼ばれる入口から本山受付の近侍司寮(ごんじしりょう)に入るみたいです。

黒門から外に出て、宝物館の前を通って山門跡近くにあった大銀杏のところに行ってみました。

宝物館の前に、明治天皇の御膳水の井戸があったので撮ってみました。

明治天皇は3度この遊行寺にお泊りになった際、この井戸を使用したみたいです。

市天然記念物に指定されている大銀杏越しに本堂を撮ってみました。

<いろは坂>

「いろは坂」を登りつめた処が山門跡で、奥に大銀杏と本堂が見えるので、この「いろは坂」が正規の参道のようです。

山門にも立派な隅切三(すみきりさん)の宗紋がありました。

山門跡近くに、梅が咲いていたのでアップで撮ってみました。

「いろは坂」を暫く下りと、左側に赤門の眞徳寺があったので入ってみました。

境内の梅も咲き始めていたのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、社殿をアップで撮ってみました。

境内には、ご覧のような美しい花の植込みがありました。

「いろは坂」に戻って山門跡の方を撮ってみましたが、かなり急な参道ですね!

遊行寺の総門(冠木門)に着いたのでアップで撮ってみました。

尚、遊行寺のホームページには「藤沢宿発祥の地 開山700年 藤沢山無量光院清浄光寺」と出ていました。

遊行寺を後に、藤沢街道に出て藤沢駅に向かうことにしました。

「藤沢七福神めぐり(江の島編)」に続く。

<東門>

県道30号線を挟んで反対側に遊行寺(ゆぎょうじ)の東門がありました。

今日は余裕もあったので行ってみることにしました。

ところで、遊行寺は、白旗神社の境内にあった安藤広重の「東海道五十三次」藤沢宿の浮世絵にも載っていましたよね!

<手水舎>

東門から境内に入ると、右側に登録有形文化財の手水舎がありました。

手水鉢も見事だったのでアップで撮ってみました。

<本堂>

手水舎を越えると、右側にご覧のような大きな遊行寺の本堂が見えました。

参道の右側に、一遍上人像があったので撮ってみました。

一遍上人(初代遊行上人)は時宗の開祖で、その弟子の時宗の指導者たちを代々遊行上人と呼んでいるみたいです。

遊行寺の正式名称は「藤沢山 無量光院 清浄光寺」で「遊行寺」は通称のようです。

⇒ 安藤広重(1979~1858)の時代には、もう通称で呼ばれていたことになりますね!

本堂に行ってお参りすることにしました。

取り敢えず、登霊臺と掲げられた扁額を撮ってみましたが、意味が分かりません(すいません)。

お参りしてから本堂の内部を撮ってみました。

扁額(清浄光寺)の奥にあるのは御本尊の阿弥陀如来坐像ですかね!?

本堂を横から撮って、右手にあった地蔵堂に行ってみました。

<地蔵堂>

この地蔵堂は、比較的新しいので最近になって建てられたみたいです。

手前に可愛らしい梵鐘と撞木があったのでアップで撮ってみました。

お参りしてから地蔵菩薩像(?)をアップで撮ってみました。

<大銀杏と宝物館>

参道に戻ると下の方に、大銀杏が見えたので撮ってみました。尚、右の建物は宝物館です。

<鐘楼>

右手に鐘楼があったので近くに行ってみました。尚、この梵鐘は藤沢市最古の銅鐘みたいですよ!

<中雀門(ちゅうじゃくもん)と黒門>

鐘楼の下の参道(?)の奥に中雀門が見えたので行ってみました。

中雀門の脇に、「三宝の松」と呼ばれる大王松がありました。

「三宝の松」は、手のひらより大きな松ぼっくりと長く大きな3本の松葉の珍しい松なのでアップと度アップで撮ってみました。

又、落ちている松ぼっくりを探したのですが、残念ながら見つけられませんでした。

菊の御紋が刻まれている中雀門を撮ってみましたが、前に柵があって通ることは出来ませんでした。

中雀門の裏が気になったので、回って行ってみることにしました。

中雀門の左側には、ご覧のような黒門(惣門)があったので入ってみました。

黒門の柱には時宗総本山と寺務所の木札が掛けられていて、上部には隅切三(すみきりさん)の時宗の宗紋がありました。

市指定重要文化財に指定されている中雀門の裏側を撮ってみました。

放生池の前に、ご覧のような魚鱗甲貝供養塔がありました。

放生池をアップで撮ってみましたが、鯉などは見つけられませんでした。

放生池の近くに梅の木があって、蕾が膨らみ始めていたのでアップで撮ってみました。

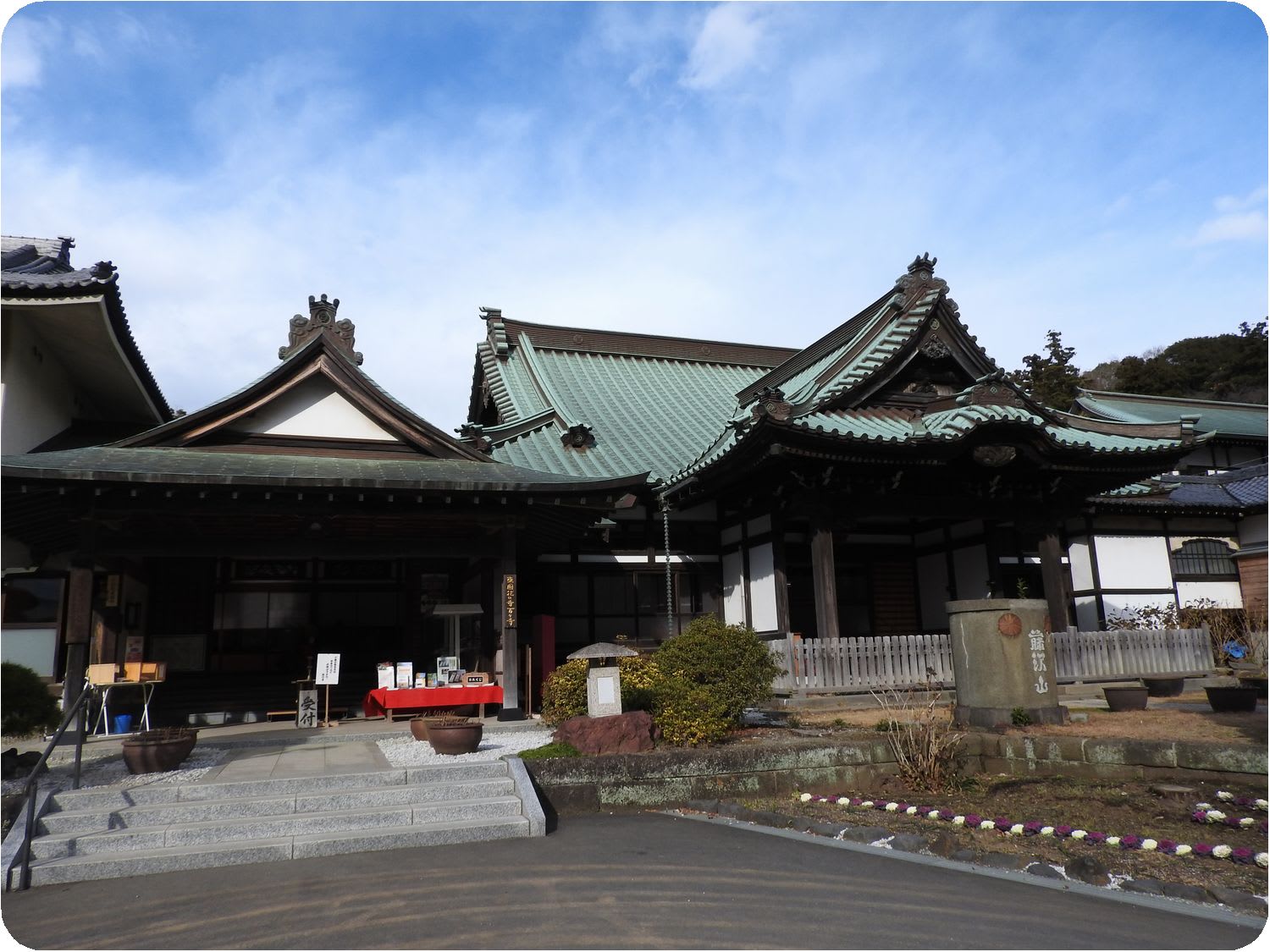

<寺務所と御番方(ごばんかた)>

黒門から正面に見えた寺務所と右側の御番方を撮ってみました。

取り敢えず、寺務所と御番方をアップで撮ってみました。

ところで、信徒や団参の方は、この御番方と呼ばれる入口から本山受付の近侍司寮(ごんじしりょう)に入るみたいです。

黒門から外に出て、宝物館の前を通って山門跡近くにあった大銀杏のところに行ってみました。

宝物館の前に、明治天皇の御膳水の井戸があったので撮ってみました。

明治天皇は3度この遊行寺にお泊りになった際、この井戸を使用したみたいです。

市天然記念物に指定されている大銀杏越しに本堂を撮ってみました。

<いろは坂>

「いろは坂」を登りつめた処が山門跡で、奥に大銀杏と本堂が見えるので、この「いろは坂」が正規の参道のようです。

山門にも立派な隅切三(すみきりさん)の宗紋がありました。

山門跡近くに、梅が咲いていたのでアップで撮ってみました。

「いろは坂」を暫く下りと、左側に赤門の眞徳寺があったので入ってみました。

境内の梅も咲き始めていたのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、社殿をアップで撮ってみました。

境内には、ご覧のような美しい花の植込みがありました。

「いろは坂」に戻って山門跡の方を撮ってみましたが、かなり急な参道ですね!

遊行寺の総門(冠木門)に着いたのでアップで撮ってみました。

尚、遊行寺のホームページには「藤沢宿発祥の地 開山700年 藤沢山無量光院清浄光寺」と出ていました。

遊行寺を後に、藤沢街道に出て藤沢駅に向かうことにしました。

「藤沢七福神めぐり(江の島編)」に続く。