1月19日(土)は、先週に引き続き「小田原七福神めぐり」をしてみました(スタンプラリーではありません)。

「小田原七福神めぐり」は、小田原駅から離れている潮音寺から回ることが多いようですが、今回は次のようなルートで回ってみました。

小田原駅西口-(30分)-蓮船寺-(15分)-鳳巣院-(10分)-福泉寺-(5分)-小田原駅西口-(電車:5分)-足柄駅-(5分)-潮音寺-(5分)ー足柄駅-(電車:5分)-小田原駅東口-(20分)-圓福寺-(10分)-大蓮寺-(10分)-報身寺-(30分)-小田原駅

蓮船寺は、小田原駅から1.5km程の山の上にあって、「小田原七福神めぐり」で一番きつそうな行程なので最初に回ることにしました。

又、小田原七福神マップは、小田原市発行の「小田原 七福神」を印刷して持参しました。

<小田原高校に向かう>

蓮船寺は、小田原駅西口から県道73号線に出て、市立城山中学校の横を通って行くことにしました。

交差点「城山中学校入口」を渡ると、背後に国際医療福祉大学が見えたので撮ってみました。

交差点に、ご覧のような標柱「八幡曲輪」があったので撮ってみました。

取り敢えず、城山中学校横の坂道を上って、県立小田原高校を目指します。

坂道を暫く上ると、城山中学校の校門があって、校門脇の花壇にストックとパンジーが咲いていたので撮ってみました。

城山中学校の先も坂道は続いていて、先の方は急な石段(百段坂)になっていました。

これから登る百段坂を撮ってみましたが、普段の生活でこの石段を使うのは大変ですね!

石段の途中で一休みしながら、登って来た百段坂を撮ってみました。

石段の上に着いたので、下の方を撮ってみましたが相模湾も見えました。

尚、下の奥に見える建物は国際医療福祉大学です。

側の家の駐車場から相模湾を撮ると、右の方に小田原城が見えました。

城山庭球場の前に遣って来ると、左側はご覧のような林になっていて、奥には小田原高校のグラウンドがありました。

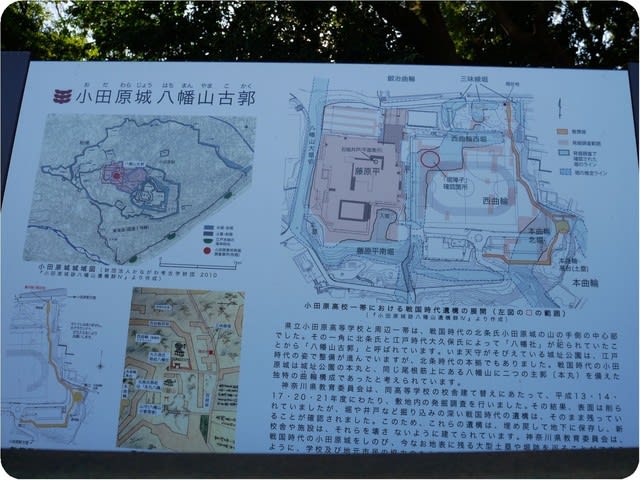

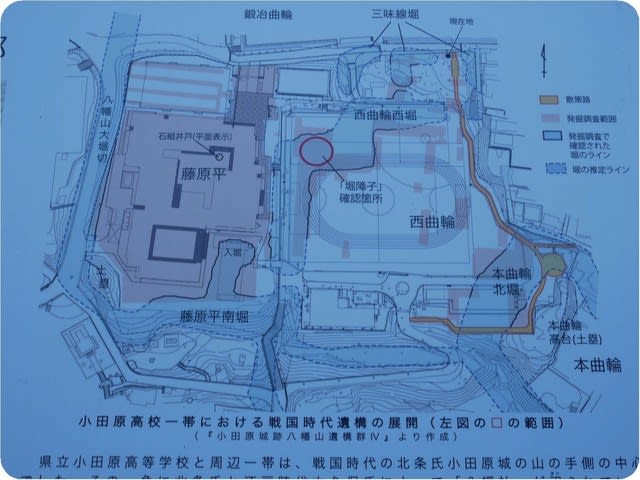

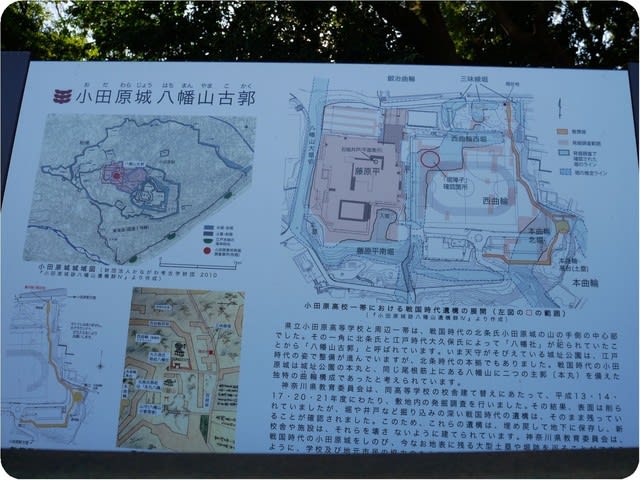

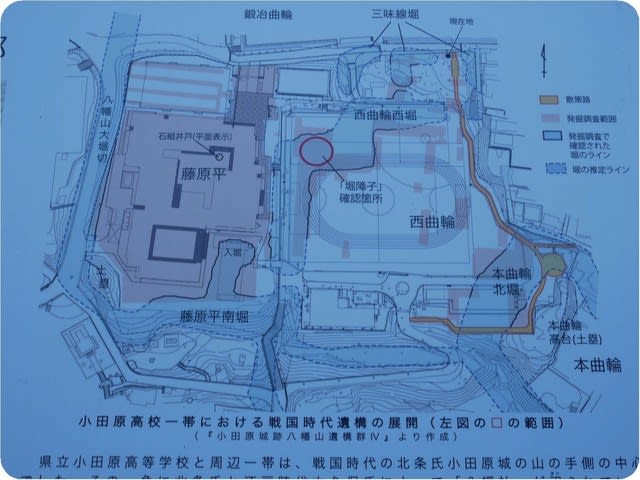

近くに、「小田原城 八幡山古郭」の説明案内板があったので撮ってみました。

説明案内板で現在地を確認すると、かつては三味線堀があった所で、現在は埋め戻されているようです。

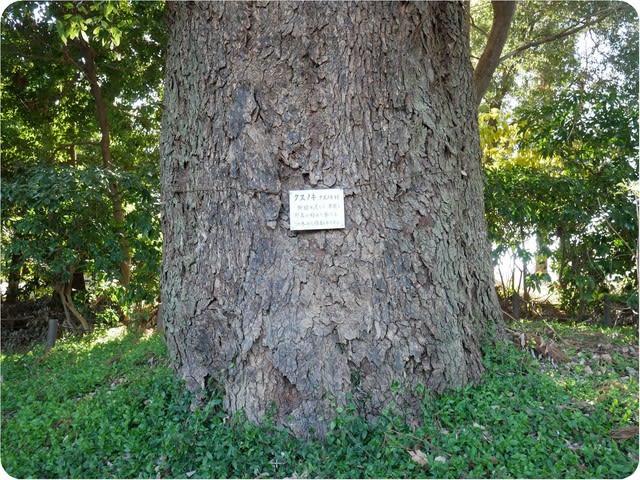

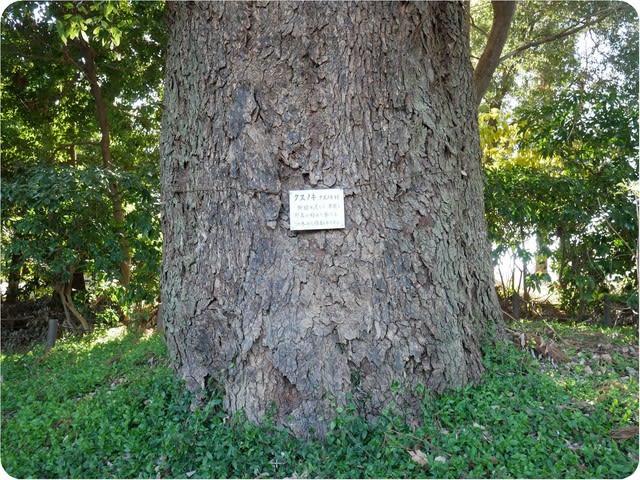

林の中に、ご覧のようなクスノキの大木(直径は約3m)があったので撮ってみました。

近くに、標柱「八幡山」があったので撮ってみました。

<県立小田原高校>

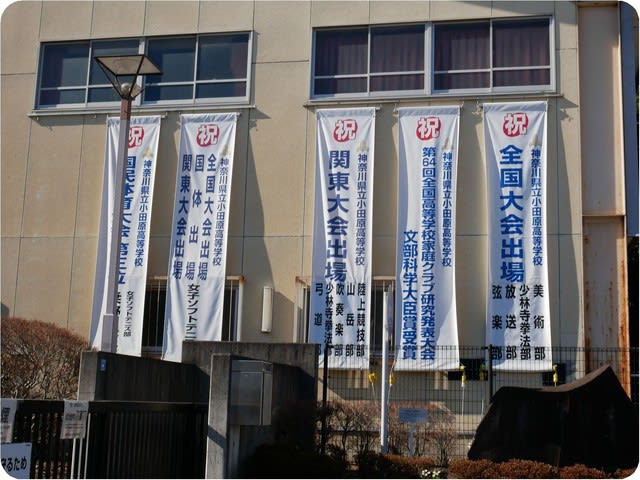

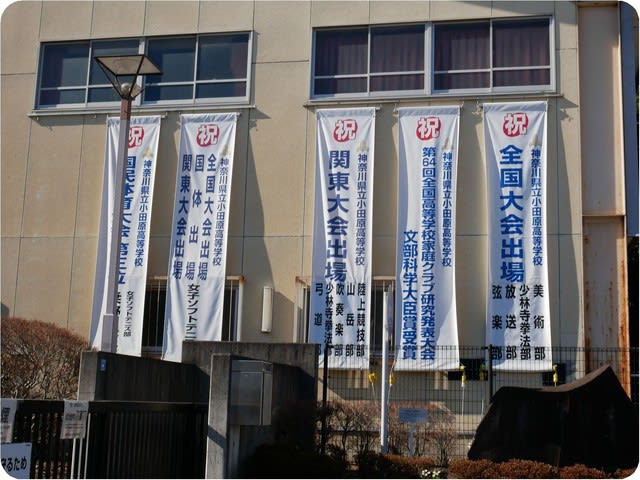

小田原高校の前に着いたので、校舎を撮ってみました。

小田原高校は、スポーツ活動以外にも力を入れているみたいです。

ここにも「小田原城跡・八幡山古郭」の説明案内板があったので撮ってみました。

ご覧のような分岐に着きましたが、右に石段がありましたが、小田原高校の校舎のある左の方に行ってみました。

尚、帰りに分かりましたが、石段の上は城山公園になっていました。

<小峯御鐘ノ台大堀切東堀>

道なりに5分程歩くと、ご覧のような道標があったので<小峯御鐘ノ台大堀切>の方に行ってみました。

道標から暫く進むと、ご覧のようなバス道路に出たので上の方に行ってみました。

バス道路を歩いていると、右手にご覧のような大木があったので撮ってみました。

⇒ 家の大きさと比べると、かなりの大木ですね!

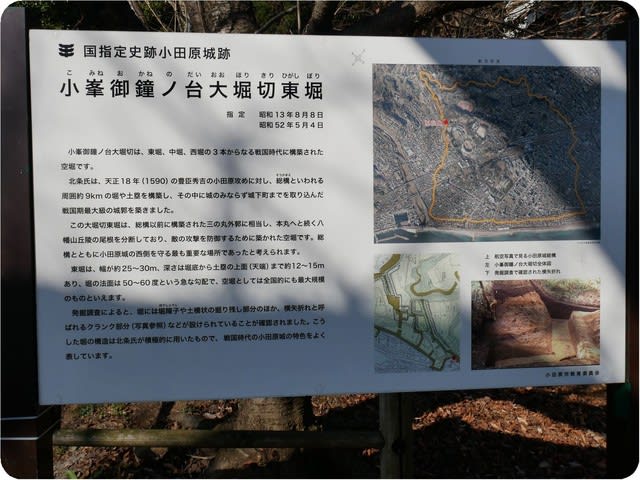

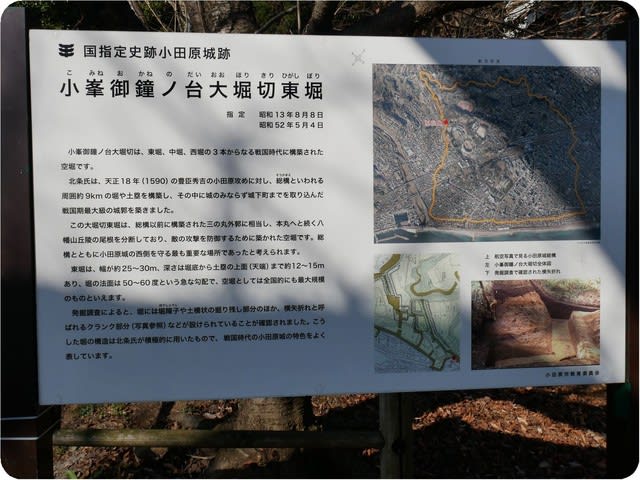

バス道路を5分程上ると、ご覧のような説明案内板のある「小峯御鐘ノ台大堀切東堀」に着きました。

「小峯御鐘ノ台大堀切」は、東堀、中堀、西堀の3本からなる戦国時代に構築された空堀です。

尚、天正18年(1590)に、豊臣秀吉は小田原攻めで北条氏政を降伏させています。

取り敢えず、東堀の入口を撮ってみました。

東堀の横に、蓮船寺の上り口があったので撮ってみました。

山道を上っていると、標高が高いので相模湾や二子山(?)が見えました。

<蓮船寺(れんせんじ)>

小田原駅西口からは、ほぼ時間通り(約35分)に蓮船寺に着きました。

石碑の周りに、放し飼いの鶏がいたので撮ってみました。

取り敢えず、山門を撮って鬱蒼とした境内に入ってみました。

参道を暫く進むと、ご覧のような石段があったので撮ってみました。

石段を上ると右側に、ご覧のような祠があったので撮ってみました。

又、正面には、大きな石像の大黒様が待っていました。

取り敢えず、柔和なお顔の大黒様をアップで撮ってみました。

大黒様の奥に、ご覧のような合同墓「大乗の船」があったので撮ってみました。

本堂の前に、ご覧のような日蓮大聖人遠忌碑があったので撮ってみました。

本堂に上がると、祭壇があって右側には大黒様が祀ってありました。

祭壇に日蓮上人がいたので撮ってみました。

出世大黒天の御神燈のある方に行って、大黒様を撮ってみることにしました。

取り敢えず、御本尊の大黒様を撮ってみました。

大黒様の前に、ご覧のような三面大黒天(三面様)があったので撮ってみました。

本堂を出ると、大黒石像の前に可愛らしい童子がいたので一緒に撮ってみました。

帰りは石段ではなく山道を下りていると、左側に東堀が見えたので撮ってみました。

東堀の入口の前に戻って来ると、小田原城が見えたので撮ってみました。

<城山公園>

蓮船寺を後に、バス道路を戻っていると、ご覧のような立て看板「ケイリン」がありました。

更に、バス道路を下ると、ご覧のような石段が見えたので行ってみました。

石段を上ると、左側にご覧のような広場があって奥には塔も建っていました。

塔は戦没者の慰霊塔で、市の花「うめ」も彫ってありました。

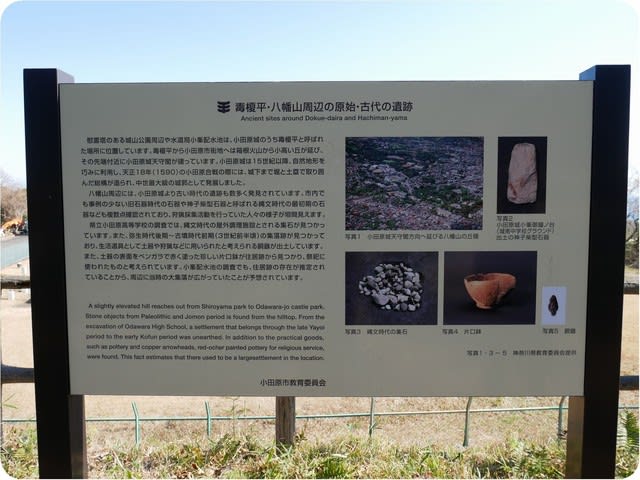

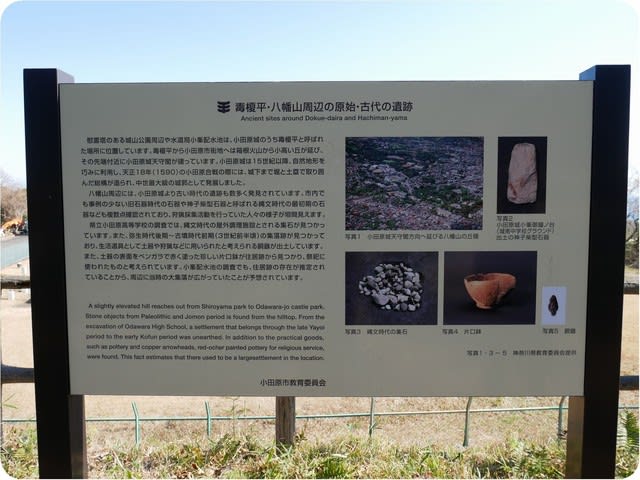

慰霊塔の向かい側に、説明案内板「毒榎平・八幡山周辺の原始・古代の遺跡」があったので撮ってみました。

旧石器時代の石器や神子柴型石器と呼ばれる縄文時代の最初期の石器などが見つかっているようです。

園内を歩いていると、標柱「毒榎平(どくえだいら)」があったので撮ってみました。

毒榎は植物の油桐のようですが、ここで栽培された記録は残されていないみたいです。

城山公園を後に、急な百段坂を下って、次の鳳巣院に向かいました。

<城山庭球場前~百段坂>

城山庭球場の前に遣って来ると、標柱「鍛治曲輪」があったので撮ってみました。

城山庭球場前のご覧のような道路を通って百段坂に向かいました。

百段坂を下りていると、左側の民家にご覧のような梅が咲いていたので撮ってみました。

折角なので、失礼してアップで撮らせて頂きました。

又、ご覧のようなマンホール蓋があったので撮ってみました。

蓋には、酒匂川と小田原城、箱根連山、霊峰富士がデザインされていました。

百段坂を下って、城山中学校の手前を左に曲がってみました。

道なりに暫く歩くと、道は二股に渡れていましたが、遠くに寺社の屋根が見えたので左の方に行ってみました。

<永久寺(えいきゅうじ)>

坂道を下っていると、右側に永久寺の山門がありました。

境内に入って見ましたが、本堂に上がれそうにないのでお参りは山門で済ませました。

<桃源寺(とうげんじ)>

永久寺を後に、広い道路に出て右に行くと、桃源寺の標柱がありました。

階段を上ると、山門の手前両側に、ご覧のような仏像があったので撮ってみました。

取り敢えず、山門を撮って境内に入ってみました。

山門を越えると、ご覧のような白い椿が咲いていたので撮ってみました。

正面に、立派な本堂が見えたので撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りをすることにしました。

お参りしてから扁額を撮ってみましたが、「桃源禅寺」と書いてあるのですかね!?

桃源寺の脇の駐車場から外に出ると、東側の奥にお寺(本誓寺?)が見えましたが、鳳巣院にも行っていないので参拝するのは止めました。

<鳳巣院(ほうそういん)>

広い道路に戻ると、目の前に鳳巣院の入口がありました。

入口に珍しい標札があったので撮ってみました。

急な坂道の上に、ご覧のような山門がありました。

境内に入ると、左側に六地蔵尊があったので撮ってみました。

取り敢えず、屋根のカーブが鳳凰の羽を広げたような本堂を撮ってみました。

本堂の階段下に、赤い和合下駄があったので撮ってみました。

本堂の扁額を撮って、本堂に上がってみました。

お参りしてから御本尊(薬師如来像)が祀られている祭壇を撮ってみました。

右側に、寿老人が祀ってあったので行ってみました。

取り敢えず、寿老人を撮ってみました。

左側に、七福神の宝船があったので撮ってみました。

<福泉寺(ふくせんじ)>

鳳巣院を後に、交差点「城山」で信号を待っていると、城山幼稚園の入口にご覧のような熊(?)がいたので撮ってみました。

尚、次の福泉寺は、2018年4月の「小田原駅の西口周辺をぶらり」で行っているので場所は分かります。

福泉寺に着いたので、本堂でお参りをしました。

お参りしてから扁額を撮ってみました。

本堂の前に、ご覧のような梅が咲いていたので撮ってみました。

折角なので、アップでも撮ってみました。

弁天様が祀られている弁財天堂に行ってみました。

取り敢えず、弁財天堂の前に行って堂内の弁天様を撮ることにしました。

弁財天堂の向拝下の龍の彫り物と扁額を撮ってみました。

堂内に、ご覧のような弁天様がいたので撮ってみました。

弁財天堂の前にあった、ご覧のような松を撮って福泉寺を後にしました。

次の潮音寺は、小田原駅から小田急線に乗って足柄駅で降りて歩いて行きます。

<潮音寺(ちょうおんじ)>

足柄駅で下りて、小田急線沿いを北に向かって歩いて踏切を渡ります。

踏切を渡ってから暫く歩くと、潮音寺は右側にありました。

参道には、ご覧のような毘沙門天の幟(のぼり)が立っていました。

山門には山号「大徳山」の扁額が掲げられていました。

山門をくぐると、左側には観音様とその奥には鐘楼と毘沙門堂、又、幟のある階段の上には本堂が見えました。

観音様の前に、板塔婆「大施食会為」のある六地蔵尊があったので撮ってみました。

観音様を四天王が守っていたので一緒に撮ってみました。

観音様の下に可愛らしい童子がいたので、これから上る階段と一緒に撮ってみました。

本堂で、ここまで無事に来れたお礼を兼ねてお参りをしました。

お参りしてから扁額の上部を見ると、天女と人形(?)がいたので撮ってみました。

人形が珍しかったのでアップで撮っていると、住職(?)が来て人形は力士だと教えてくれました。

又、力士が右肩で本堂を支えていると力説していました。

ついでに、天女もアップで撮ってみました。

毘沙門堂の前に遣って来たので、香炉と一緒に撮ってみました。

毘沙門堂の右側に、七福神の宝船があったのでアップで撮ってみました。

毘沙門堂に着いたので、堂内に上がって内部を撮らせて頂きました。

正面に毘沙門天が祀られていたので撮ってみました。

折角なので、アップでも撮ってみました。

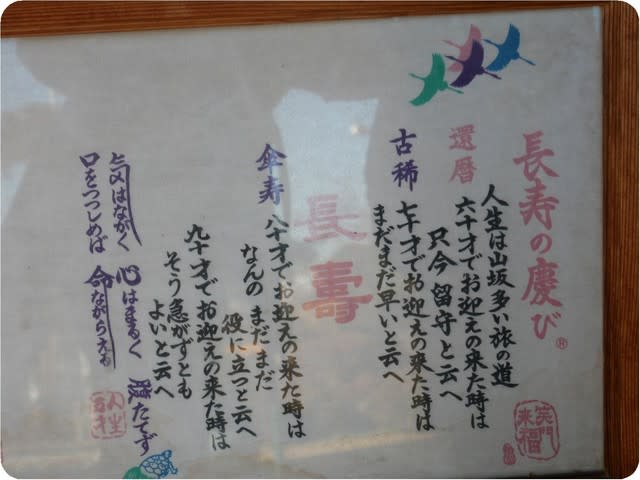

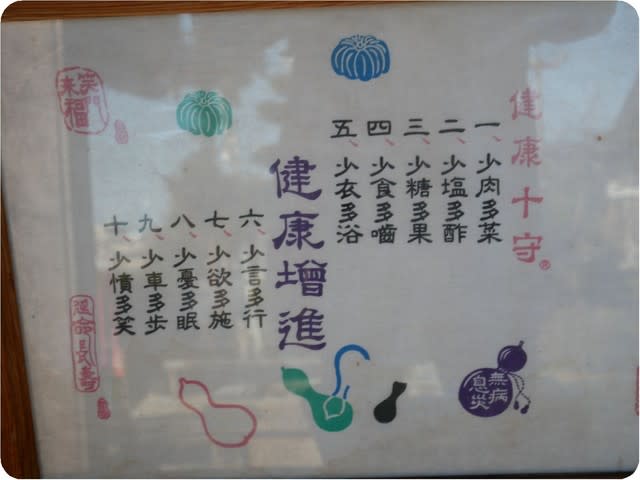

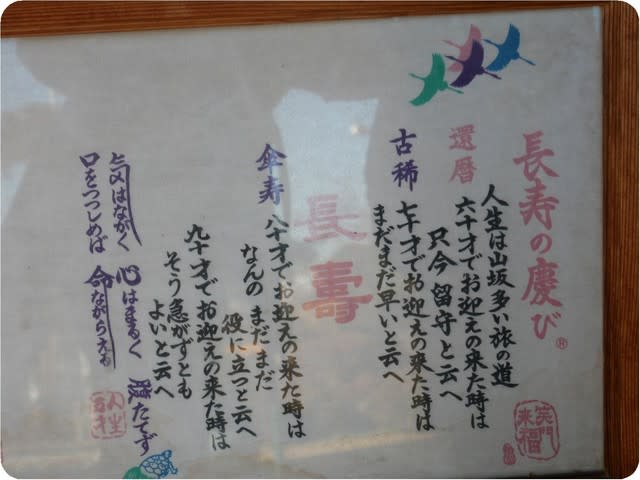

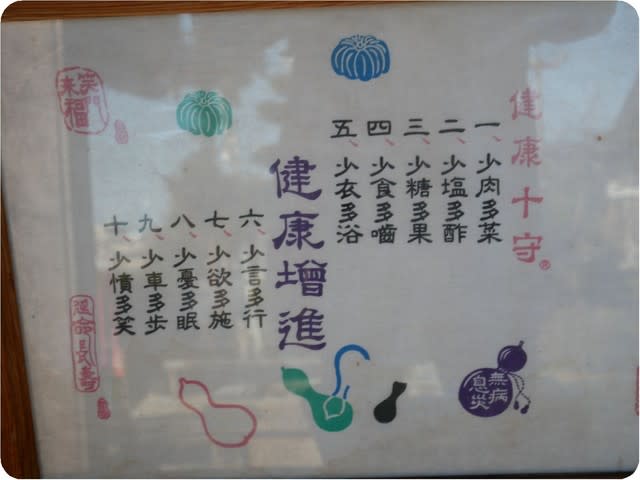

七福神の額に、為になることが書いてあったので分けて撮ってみました。

毘沙門堂の手前にあった鐘楼を撮ってみました。

毘沙門堂を後に、階段の上に戻って来たので、力士が支えている本堂を撮ってみました。

潮音寺を後に、足柄駅に戻って来ると、時刻は14時近くになっていました。

昼食も食べていなかったので、駅近くで食事処を探したのですがありませんでした。

仕方がないので、小田原駅まで戻って東口近くの食事処で昼食を食べることにしました。

「小田原七福神めぐり(小田原駅東口~報身寺)」に続く。

「小田原七福神めぐり」は、小田原駅から離れている潮音寺から回ることが多いようですが、今回は次のようなルートで回ってみました。

小田原駅西口-(30分)-蓮船寺-(15分)-鳳巣院-(10分)-福泉寺-(5分)-小田原駅西口-(電車:5分)-足柄駅-(5分)-潮音寺-(5分)ー足柄駅-(電車:5分)-小田原駅東口-(20分)-圓福寺-(10分)-大蓮寺-(10分)-報身寺-(30分)-小田原駅

蓮船寺は、小田原駅から1.5km程の山の上にあって、「小田原七福神めぐり」で一番きつそうな行程なので最初に回ることにしました。

又、小田原七福神マップは、小田原市発行の「小田原 七福神」を印刷して持参しました。

<小田原高校に向かう>

蓮船寺は、小田原駅西口から県道73号線に出て、市立城山中学校の横を通って行くことにしました。

交差点「城山中学校入口」を渡ると、背後に国際医療福祉大学が見えたので撮ってみました。

交差点に、ご覧のような標柱「八幡曲輪」があったので撮ってみました。

取り敢えず、城山中学校横の坂道を上って、県立小田原高校を目指します。

坂道を暫く上ると、城山中学校の校門があって、校門脇の花壇にストックとパンジーが咲いていたので撮ってみました。

城山中学校の先も坂道は続いていて、先の方は急な石段(百段坂)になっていました。

これから登る百段坂を撮ってみましたが、普段の生活でこの石段を使うのは大変ですね!

石段の途中で一休みしながら、登って来た百段坂を撮ってみました。

石段の上に着いたので、下の方を撮ってみましたが相模湾も見えました。

尚、下の奥に見える建物は国際医療福祉大学です。

側の家の駐車場から相模湾を撮ると、右の方に小田原城が見えました。

城山庭球場の前に遣って来ると、左側はご覧のような林になっていて、奥には小田原高校のグラウンドがありました。

近くに、「小田原城 八幡山古郭」の説明案内板があったので撮ってみました。

説明案内板で現在地を確認すると、かつては三味線堀があった所で、現在は埋め戻されているようです。

林の中に、ご覧のようなクスノキの大木(直径は約3m)があったので撮ってみました。

近くに、標柱「八幡山」があったので撮ってみました。

<県立小田原高校>

小田原高校の前に着いたので、校舎を撮ってみました。

小田原高校は、スポーツ活動以外にも力を入れているみたいです。

ここにも「小田原城跡・八幡山古郭」の説明案内板があったので撮ってみました。

ご覧のような分岐に着きましたが、右に石段がありましたが、小田原高校の校舎のある左の方に行ってみました。

尚、帰りに分かりましたが、石段の上は城山公園になっていました。

<小峯御鐘ノ台大堀切東堀>

道なりに5分程歩くと、ご覧のような道標があったので<小峯御鐘ノ台大堀切>の方に行ってみました。

道標から暫く進むと、ご覧のようなバス道路に出たので上の方に行ってみました。

バス道路を歩いていると、右手にご覧のような大木があったので撮ってみました。

⇒ 家の大きさと比べると、かなりの大木ですね!

バス道路を5分程上ると、ご覧のような説明案内板のある「小峯御鐘ノ台大堀切東堀」に着きました。

「小峯御鐘ノ台大堀切」は、東堀、中堀、西堀の3本からなる戦国時代に構築された空堀です。

尚、天正18年(1590)に、豊臣秀吉は小田原攻めで北条氏政を降伏させています。

取り敢えず、東堀の入口を撮ってみました。

東堀の横に、蓮船寺の上り口があったので撮ってみました。

山道を上っていると、標高が高いので相模湾や二子山(?)が見えました。

<蓮船寺(れんせんじ)>

小田原駅西口からは、ほぼ時間通り(約35分)に蓮船寺に着きました。

石碑の周りに、放し飼いの鶏がいたので撮ってみました。

取り敢えず、山門を撮って鬱蒼とした境内に入ってみました。

参道を暫く進むと、ご覧のような石段があったので撮ってみました。

石段を上ると右側に、ご覧のような祠があったので撮ってみました。

又、正面には、大きな石像の大黒様が待っていました。

取り敢えず、柔和なお顔の大黒様をアップで撮ってみました。

大黒様の奥に、ご覧のような合同墓「大乗の船」があったので撮ってみました。

本堂の前に、ご覧のような日蓮大聖人遠忌碑があったので撮ってみました。

本堂に上がると、祭壇があって右側には大黒様が祀ってありました。

祭壇に日蓮上人がいたので撮ってみました。

出世大黒天の御神燈のある方に行って、大黒様を撮ってみることにしました。

取り敢えず、御本尊の大黒様を撮ってみました。

大黒様の前に、ご覧のような三面大黒天(三面様)があったので撮ってみました。

本堂を出ると、大黒石像の前に可愛らしい童子がいたので一緒に撮ってみました。

帰りは石段ではなく山道を下りていると、左側に東堀が見えたので撮ってみました。

東堀の入口の前に戻って来ると、小田原城が見えたので撮ってみました。

<城山公園>

蓮船寺を後に、バス道路を戻っていると、ご覧のような立て看板「ケイリン」がありました。

更に、バス道路を下ると、ご覧のような石段が見えたので行ってみました。

石段を上ると、左側にご覧のような広場があって奥には塔も建っていました。

塔は戦没者の慰霊塔で、市の花「うめ」も彫ってありました。

慰霊塔の向かい側に、説明案内板「毒榎平・八幡山周辺の原始・古代の遺跡」があったので撮ってみました。

旧石器時代の石器や神子柴型石器と呼ばれる縄文時代の最初期の石器などが見つかっているようです。

園内を歩いていると、標柱「毒榎平(どくえだいら)」があったので撮ってみました。

毒榎は植物の油桐のようですが、ここで栽培された記録は残されていないみたいです。

城山公園を後に、急な百段坂を下って、次の鳳巣院に向かいました。

<城山庭球場前~百段坂>

城山庭球場の前に遣って来ると、標柱「鍛治曲輪」があったので撮ってみました。

城山庭球場前のご覧のような道路を通って百段坂に向かいました。

百段坂を下りていると、左側の民家にご覧のような梅が咲いていたので撮ってみました。

折角なので、失礼してアップで撮らせて頂きました。

又、ご覧のようなマンホール蓋があったので撮ってみました。

蓋には、酒匂川と小田原城、箱根連山、霊峰富士がデザインされていました。

百段坂を下って、城山中学校の手前を左に曲がってみました。

道なりに暫く歩くと、道は二股に渡れていましたが、遠くに寺社の屋根が見えたので左の方に行ってみました。

<永久寺(えいきゅうじ)>

坂道を下っていると、右側に永久寺の山門がありました。

境内に入って見ましたが、本堂に上がれそうにないのでお参りは山門で済ませました。

<桃源寺(とうげんじ)>

永久寺を後に、広い道路に出て右に行くと、桃源寺の標柱がありました。

階段を上ると、山門の手前両側に、ご覧のような仏像があったので撮ってみました。

取り敢えず、山門を撮って境内に入ってみました。

山門を越えると、ご覧のような白い椿が咲いていたので撮ってみました。

正面に、立派な本堂が見えたので撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りをすることにしました。

お参りしてから扁額を撮ってみましたが、「桃源禅寺」と書いてあるのですかね!?

桃源寺の脇の駐車場から外に出ると、東側の奥にお寺(本誓寺?)が見えましたが、鳳巣院にも行っていないので参拝するのは止めました。

<鳳巣院(ほうそういん)>

広い道路に戻ると、目の前に鳳巣院の入口がありました。

入口に珍しい標札があったので撮ってみました。

急な坂道の上に、ご覧のような山門がありました。

境内に入ると、左側に六地蔵尊があったので撮ってみました。

取り敢えず、屋根のカーブが鳳凰の羽を広げたような本堂を撮ってみました。

本堂の階段下に、赤い和合下駄があったので撮ってみました。

本堂の扁額を撮って、本堂に上がってみました。

お参りしてから御本尊(薬師如来像)が祀られている祭壇を撮ってみました。

右側に、寿老人が祀ってあったので行ってみました。

取り敢えず、寿老人を撮ってみました。

左側に、七福神の宝船があったので撮ってみました。

<福泉寺(ふくせんじ)>

鳳巣院を後に、交差点「城山」で信号を待っていると、城山幼稚園の入口にご覧のような熊(?)がいたので撮ってみました。

尚、次の福泉寺は、2018年4月の「小田原駅の西口周辺をぶらり」で行っているので場所は分かります。

福泉寺に着いたので、本堂でお参りをしました。

お参りしてから扁額を撮ってみました。

本堂の前に、ご覧のような梅が咲いていたので撮ってみました。

折角なので、アップでも撮ってみました。

弁天様が祀られている弁財天堂に行ってみました。

取り敢えず、弁財天堂の前に行って堂内の弁天様を撮ることにしました。

弁財天堂の向拝下の龍の彫り物と扁額を撮ってみました。

堂内に、ご覧のような弁天様がいたので撮ってみました。

弁財天堂の前にあった、ご覧のような松を撮って福泉寺を後にしました。

次の潮音寺は、小田原駅から小田急線に乗って足柄駅で降りて歩いて行きます。

<潮音寺(ちょうおんじ)>

足柄駅で下りて、小田急線沿いを北に向かって歩いて踏切を渡ります。

踏切を渡ってから暫く歩くと、潮音寺は右側にありました。

参道には、ご覧のような毘沙門天の幟(のぼり)が立っていました。

山門には山号「大徳山」の扁額が掲げられていました。

山門をくぐると、左側には観音様とその奥には鐘楼と毘沙門堂、又、幟のある階段の上には本堂が見えました。

観音様の前に、板塔婆「大施食会為」のある六地蔵尊があったので撮ってみました。

観音様を四天王が守っていたので一緒に撮ってみました。

観音様の下に可愛らしい童子がいたので、これから上る階段と一緒に撮ってみました。

本堂で、ここまで無事に来れたお礼を兼ねてお参りをしました。

お参りしてから扁額の上部を見ると、天女と人形(?)がいたので撮ってみました。

人形が珍しかったのでアップで撮っていると、住職(?)が来て人形は力士だと教えてくれました。

又、力士が右肩で本堂を支えていると力説していました。

ついでに、天女もアップで撮ってみました。

毘沙門堂の前に遣って来たので、香炉と一緒に撮ってみました。

毘沙門堂の右側に、七福神の宝船があったのでアップで撮ってみました。

毘沙門堂に着いたので、堂内に上がって内部を撮らせて頂きました。

正面に毘沙門天が祀られていたので撮ってみました。

折角なので、アップでも撮ってみました。

七福神の額に、為になることが書いてあったので分けて撮ってみました。

毘沙門堂の手前にあった鐘楼を撮ってみました。

毘沙門堂を後に、階段の上に戻って来たので、力士が支えている本堂を撮ってみました。

潮音寺を後に、足柄駅に戻って来ると、時刻は14時近くになっていました。

昼食も食べていなかったので、駅近くで食事処を探したのですがありませんでした。

仕方がないので、小田原駅まで戻って東口近くの食事処で昼食を食べることにしました。

「小田原七福神めぐり(小田原駅東口~報身寺)」に続く。