雨で明けた日曜日、横浜市長選挙の投票日でした。投票をすませた

小学校の校門脇で雨に濡れながらもひときわ鮮やかに咲いている

黄色いかんなの花を娘の車を待ちながら撮っていました。

迎えの車に乗りながら、昨日から二人で決めていた浅草にむかって

車を走らせます。行き先は<アミューズミュージアム>です。

浅草の浅草寺二天門前に建っている

<布文化と浮世絵の美術館>とうたっていますが、

私たちの今日の目的は

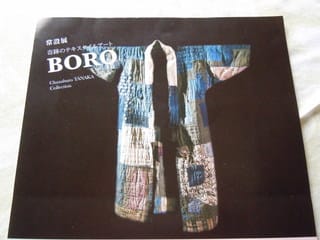

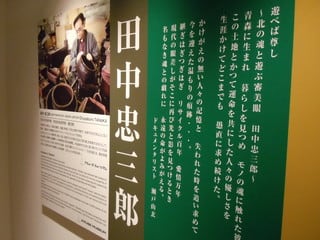

そう<BORO>常設展と田中忠三郎氏が人生をかけて収集した

青森に古くから伝わり、

生活のなかで紡がれてきた布のもつ歴史とそれにまつわる

<南部菱ざしと津軽こぎんざし>の生まれた背景などを展示作品に

触れながら学んでいるひとりとして深く知りたくて出かけたのです。

このチラシの表にはこんな文章が綴られています。

<かって北国青森の村々では布はとても希少なものでした。

一着の着物を何世代にも渡って着ることは当たり前、

ほころびにはツギを当て過酷な風土から身を守るために粗い麻布を

重ね合わせて刺し子(この場合はぐし縫いのこと)を施して補強する。

それでも使えなくなった着物は細く裂いて新しい布に姿を変える。

循環型社会やエコという言葉が叫ばれている現代ですが、

かっての日本はまさにこれらの言葉が生活に密着し言葉を意識しなくても

自然の摂理のなかで生きていたいた時代があったのです。

このような時代は物質的には<貧しい>と表現されても、

今よりは<豊か>だったのかもしれません>とありました。

忠実に抜粋させていただきました。

少なくとも暖かい地方とは違った厳寒の気候風土ゆえの計り知れない

苦労とそこで暮らすひとびとの思いや知恵が貴重な文化を育んで、

今、当時の衣類や夜具にこうして触れている私に語りかける声の重さに

気づかされています。

入り口の案内嬢が

<写真撮って構いません、展示物に触れてください>と

おっしゃった意味がここで理解できました。

こぎん刺し、南部刺しの世界も厳寒地のいろいろな工夫のなかから

生まれた刺し方で物の乏しいときでも工夫が施され、生活の彩りになって

いた姿に感動させられて帰ってきました。

アミューズミュージアムの屋上から眺めた風景です。

そして気持ちよく目覚めたベランダからの今朝の空はもう秋めいていました。

<南部菱ざしと津軽こぎんざし>があったのですね!

東北生まれでも初めて知りました。

<BORO>

ボロと読んでいいのかしら?

貧しかった時代に姉のお古を着たことが頭をかすめましたが、

そんな意味も含まれているのでしょうか?

原野の麻を刈り、苦労を重ねて糸にして

自分で織り、それを冬の食糧を得るために

お金や物々交換に使い生活していた頃は

布の切れはしすら貴重だったのが、

青森の民の暮らしだったとか。

どんなに古い布でも重ねて重ねて縫いあわせて

夜具にしたり、野良着にしたりと女性たちが

工夫していたのは普通のことだったとあり、

貧しさを伝えるのではなく、

生きるための工夫、物をとことん大切に

扱う気持ちと、決してめげてはいない思いが

ひしひしと伝わり、

根本から考え直さなければ、と、

強く心に刻んで帰ってきました。

今の若い人が観たらなんと思うのでしょうか、

娘がじっくりと青森の歴史を読みながら、

時間をかけていたのが印象的で

一緒の来てよかった、と、思いました。

そして、二冊の本を買い、おたがいに

読みあうことにしました。

今の解釈では<貧しかった>のかも

しれませんが、すべてが工夫からの

時代の心のあり方の<豊かさ>を

むしろ感じました。