人工衛星がとらえた本州の温度分布。首都圏、中部、関西の温度が高くなっていることが分かる。

1日午前10時40分ごろに観測された地表面温度(白色の領域は雲域)

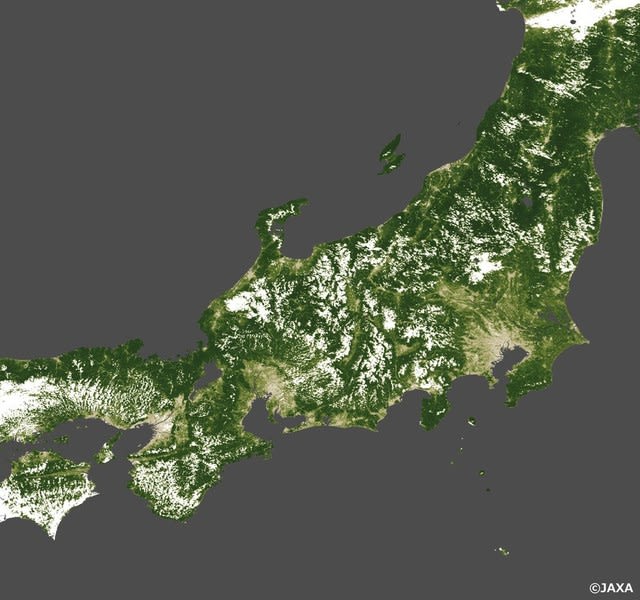

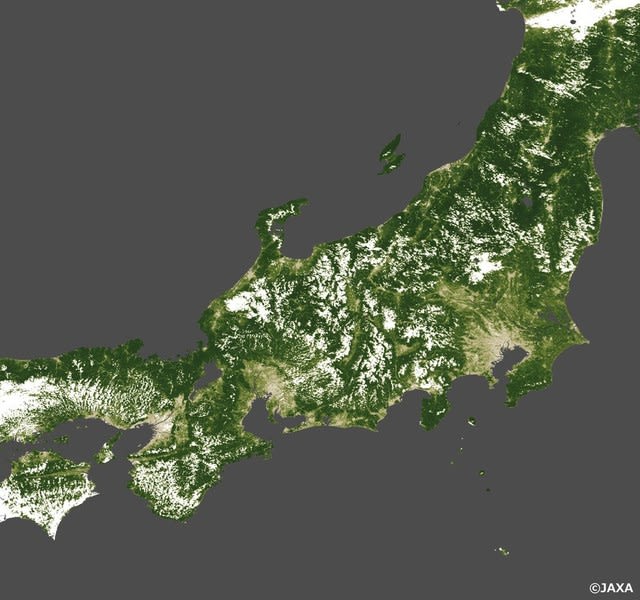

1日の植生分布。緑が濃いほど植生が多い。上の写真と比べると、森林域ではあまり温度が上がっていないことが分かる

人工衛星がとらえた本州の温度分布。首都圏、中部、関西の温度が高くなっていることが分かる。

1日午前10時40分ごろに観測された地表面温度(白色の領域は雲域)

1日の植生分布。緑が濃いほど植生が多い。上の写真と比べると、森林域ではあまり温度が上がっていないことが分かる

海水浴客がこの20年で半減しているという。

データが少し古いが2001年の2550万人に対し、2012年の990万人だから、60%減となり、半減どころか激減している。その理由は憶測すると、

1.どこの市町村にもプールが作られ、わざわざ海に行かなくても泳げる

2.海は肌が焼けてしまう。

3.海でないという楽しみは釣りくらいだが、釣り人口は少数派であろう。海岸でやるバーベキューにしても今は都会でもできるようになっているからわざわざ海で行う魅力が減っている。

4。運海での溺死派依然多いがプールでの事故は極めて少ない。

5.海水浴場に行くには時間と労力がいる。田舎にいても海水浴場に行くのは時間や交通渋滞を覚悟しないといけない

6.海の水質が落ちている? これはプールのほうがよくないだろうから、理由にはならない。

ということを考えると上記5つの理由で海水浴場が人気無くなったのだろう。しかし世の中の変化、大きく変わるものだ。

日経が日立の在宅勤務のことを報道していたが、ほとんどの所帯がインターネットを導入しているし、喫茶店も全国チェーン店は無料のインターネットサービスを導入している。社員のPC仕様におけるセキュリティー対策も大した金を掛けなくても実現できる。仮にテレワークで生産性向上できるのなら、導入が遅い。日本の超大企業の抱える意思決定が遅すぎる欠点が日立にもあるということであろう。

日立製作所は2~3年以内に、10万人規模の社員が自宅や外出先で働ける体制を整える。国内で働くグループ社員の過半に当たる異例の規模だ。社外の業務拠点を増やすほか、情報漏洩などのリスクが少ないシステム環境を整える。通勤時間を減らし生産性を高めるほか、多様な人材確保につなげる。海外大手に比べ遅れていた働き方改革が広がるきっかけになりそうだ。

社外勤務は「テレワーク」などの呼び方で導入企業が増えつつある。日立は制度をスムーズに導入するために必要な機器やシステム、仕組みなどのノウハウを確立し、全体をパッケージとして他社に販売する計画だ。多くの社員を抱える大手企業のほか中小企業にも採用が広がる可能性がある。

日立は子会社などを含め国内で17万人、世界で30万人の社員を抱える。現在、自宅など社外で働く社員は1日当たり8千~1.5万人。社内調査では9万人がこうした働き方を希望したため対応する。

2016年から首都圏を中心に自社でサテライトオフィスの整備を始め、この1年で6倍の41カ所とした。今後はシェアオフィス事業者なども活用して増やす。スマートフォンやパソコンを使って社内サーバーに接続しても安全性が高いシステムは構築済み。社外サーバーも安全に使えるシステムを整えて社外勤務の急増に対応する。

日立は所属部門を問わず年に何回でも1日単位で在宅勤務ができる制度を持つ。仕事中の手が空いた時間を育児や介護、趣味などに充てられる。ディスプレーやヘッドセットなど3万組を配り取引先や社内とテレビ会議が利用できる仕組みも構築している。17年度の全社員の平均残業時間は月26.2時間と15年度比で3時間減ったという。

総務省の資料によると米国では8割以上の企業がテレワークを導入済みだ。日本では17年時点で約14%にとどまるが徐々に増えている。富士通は社員3万人の7割が利用できる。東京海上日動火災保険は17年10月に、対象を約1万7千人の全社員に拡大した。日立のような大規模実施は珍しい。

人手不足が進む中で社会全体の生産性向上につながるとして政府も後押ししており、導入企業の比率を20年に30%以上まで高める目標を掲げる。

日立はあらゆるものがネットにつながる「IoT」技術を活用した事業「ルマーダ」を新たな収益事業として育てている。社外勤務の仕組みもルマーダの新たなサービスとして外販できれば経営資源の多重活用につながる。

中国の南沙諸島の軍事基地化の最新状況をフジテレビが報道していたが、何故、中国は強引に他国侵略するのか?国内に資源がないからというのでは侵略国家でしかない。フジテレビの報道によると:::::

中国が進める南シナ海への進出に、ASEAN(東南アジア諸国連合)各国も懸念を表している。

7月後半に撮影された、南シナ海のサンゴ礁である「スビ礁」の上に建てられた中国の人工島の様子。

数階建ての大きな建物がいくつも立ち並び、その傍らには芝生があるのか、緑の広場も。

すでに1つの都市のよう。

さらに、少し離れた場所には、大型機の離着陸も可能な3,000メートル級の滑走路や、付近には、軍事用なのか、ドーム型のレーダー施設が確認できる。

今回入手した映像に映るのは、南シナ海スビ礁とミスチーフ礁を埋め立てた中国の人工島。

領有権をめぐり、ベトナムなど周辺各国と対立する中、中国は2015年からサンゴ礁をわずか数年で埋め立て、建物を建設。

領有権の既成事実化を、着々と進めてきた。

国際仲裁裁判所は2016年、ミスチーフ礁などへの中国の領有権を否定したが、中国は判決を無視。

2日、シンガポールでは、ASEANの外相会議が開かれるが、FNNが入手した8月1日付の共同声明案では、中国が軍事拠点化を進める南シナ海について、「懸念に留意する」という文言が盛り込まれている。

2017年11月のASEAN首脳会議の議長声明では、中国への配慮から、「懸念」という文言が削られたが、今回の声明案で再び盛り込まれたことにより、ASEAN各国が中国への警戒感を強める実態が浮き彫りとなっている。

Image copyright AFP/Getty Image caption 3Dプリンター銃

Image copyright AFP/Getty Image caption 3Dプリンター銃

米ワシントン州シアトルの連邦地裁は31日、3Dプリンターで銃が造れるソフトウエアについて、一般への公開差し止めを命じた。

しかし、8つの州および首都ワシントンのコロンビア特別区は、連邦政府による許可の差し止めを求めて先月30日に提訴。追跡不可能な銃が出回ることは安全を脅かすと主張した。

シアトル連邦地裁のロバート・ラズニック判事は、ソフトウエアが悪の手に渡る可能性があるとして、日付が公開予定日の8月1日に変わる数時間前に暫定的差し止め命令を出した。

ラズニック判事は、「3Dプリンターは公立大学や一般に公開された場所に存在しており、取り返しの付かない損害を生じさせる可能性がある」と述べた。

ラズニック判事は8月10日に再び審理を行うとした。

ディフェンス・ディストリビューテッドによる公開予定は1日だったが、先月27日以降、1000人以上が半自動ライフル銃「AR15」を造れるソフトウェアをダウンロードしている。AR15は、米国で起きた銃乱射事件の多くで使われている。

トランプ政権の決定に対する訴訟は、ワシントン州のボブ・ファーガソン司法長官が起こした。

ニューヨーク、ニュージャージー、マサチューセッツ、コネティカット、ペンシルベニア、オレゴン、メリーランドの各州に加えて、コロンビア特別区が訴訟に参加している。

原告は、8月1日に予定されていたソフトウエア公開を「一度鳴らせば、なかったことにはできない鐘」だ述べている。

Image copyright AFP/Getty Image caption 2013年に作られた「リバレーター」は、初めて3Dプリンターで作られた部品のみを使った銃だ

Image copyright AFP/Getty Image caption 2013年に作られた「リバレーター」は、初めて3Dプリンターで作られた部品のみを使った銃だ

原告は、「許可に伴う国家安全保障上の影響や、主権が与えられた米各州の、州内の人々を守る能力への影響について、政府は判断していない」と指摘した。

これに加え、州検事総長20人が国務省と司法省に対して、3Dプリンター銃の設計図のネット公開について書簡を送っている。

連邦地裁の前で記者会見したワシントン州のファーガソン司法長官は、差し止め命令を「完全で圧倒的な勝利」だと述べた。

「ラズニック判事は我々が求めていた全てを認めた」とファーガソン長官は語り、「(製造に関する)情報を誰かに提供することは誰であっても非合法」にするよう、ドナルド・トランプ大統領に求めた。

トランプ大統領は31日、ツイッターで、「3Dプラスチック銃の一般販売について調べている。NRA(全米ライフル協会)とすでに話をした。どうも理屈が通ってないな!」とコメントした。