ニューズウィークに表題の記事が出ていたが、意外にも奇想天外の発想ではなく、効果があるとのこと。ただし費用対効果は不明で、どっかの政府が実際に実地するとかの話ではなく、従前たる研究結果である。人間の活動が宇宙にも買っている好例だろう。

<地球温暖化対策として、成層圏にエアロゾル(煙霧質)を人工的に注入して太陽光を反射する構想があるが、その場合、農作物にどんな影響を及ぼすのかという研究が行われた>

地球温暖化を緩和する目的で、成層圏にエアロゾル(煙霧質)を人工的に注入して太陽光を反射させる地球工学的な構想がある。米国の研究チームは最近、こうした対策は農作物の収量に悪影響を及ぼす可能性があるとする調査結果を発表した。

( 気候変動と地球工学(ジオエンジニアリング)

カリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー)の農業・資源経済学部で博士課程のジョナサン・プロクター氏らが実施した研究で、英学術誌『ネイチャー』に論文掲載された。米紙ワシントン・ポストなどが報じている。

地球工学(ジオエンジニアリング)のうち、成層圏にエアロゾルを注入する構想は、過去に大規模な火山噴火が起きたとき、地球規模で気温が下がった事例に着想を得ている。

火山が大規模な噴火を起こすと、大量の火山灰や二酸化硫黄などの化合物が大気中に噴き上げられ、成層圏まで達したエアロゾルは強い風によって地球全体に拡散し、太陽光を反射する日傘のようなはたらきをする。

こうした状況を人工的に作り出し、気候変動の影響緩和に役立てる手法は「成層圏ベール」と呼ばれる。以前の研究では、成層圏ベールが作物への熱ストレスを低減し、作物の収量を増やす可能性が示唆されていた。

UCバークレーの調査

UCバークレーの研究チームは、1982年に起きたメキシコのエルチチョン火山噴火と、1991年に起きたフィリピンのピナトゥボ山噴火の影響を調査。ピナトゥボ山噴火の際には、2000万トンもの二酸化硫黄が大気中に注入され、太陽光を2.5%低減し、地球全体の平均気温を約0.5度下げている。

研究チームは作物収量への影響を調べるため、1979年から2009年までの期間、105カ国を対象に、地球観測衛星によるエアロゾル濃度、日照データと、トウモロコシ、大豆、米、小麦の収量の関係を分析。

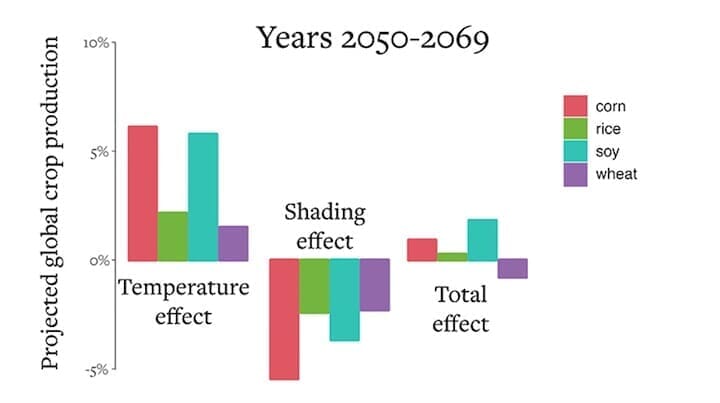

これに基づいて地球規模の成層圏ベールのモデルを作成して予測した結果、寒冷化がもたらす作物収量への好影響が、日照量の減少による収量減少によってほぼ相殺されるという結論に達したという。