|

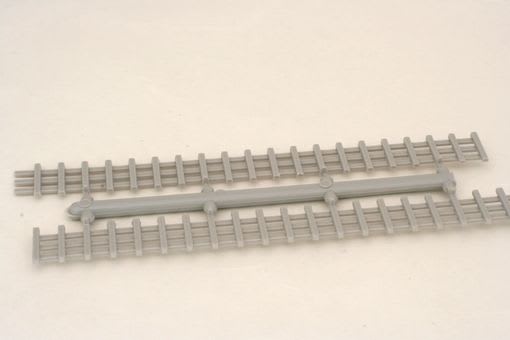

| 買い求めたグレー色の線路柵をこげ茶色にアクリル塗料で塗装した。 |

|

| ホーム端に粘土で作った車止めはあまりにも不恰好だったので、同じように買い求めたグレー色の車止めを黒色に塗装した。 |

|

| 塗装後の線路柵と車止めを設置。標識の部分は白の塗料で手書きをしたのだがこれは下手で失敗、まぁドアップで見なければいいことにする。 |

|

| プラットホームの右側に大木を置き、川面をアクリル塗料で水色に着色した。チョッと明るすぎたかな。 |

|

| 大木は大きすぎて電車の進行を妨げているので左手前に移動した。 畑の後ろとホームの上に手持ちの“農夫”と“乗客”の人形を置いた。そして後から追加で購入した“週刊「昭和の鉄道模型をつくる」”第1号に付いていた車両を線路に置くとグッとジオラマらしくなってきた。 |

|

| やはり手持ちの単線用架線柱2本を線路脇に配置。 |

|

| 一応大体の作業が終わったので改めて全体の様子をカメラに収めた。初めて作った自作のジオラマとしては自分ではまあまぁの出来かなと思っている。右端の川面には水面らしくするために木工ボンドを原液のまま塗って乾燥待ちの状態。 |

|

| 紙粘土を使って発泡スチロールで芯を作った橋桁を整形し、併せて短くしたプラットホームの端も整形した。水で粘土をやわらかくしてから貼り付けなかったのできれいにならなかった。失敗! |

|

| 手持ちであった小さな家のストラクチャーを畑の農作業小屋と見立てて配置、チョッとスケールが大きかったかな。 右側の道路部分は厚紙をサイズに切ってグレー色に塗装してボンドで貼り付けた。 |

|

| プラットホームの右側に大木を配置したかったので練習も兼ねて樹木作りをした。 まず木の幹となるを爪楊枝を所定の長さに切り、幹の部分をこげ茶色に塗装した後、紙粘土を周りに貼り付ける。粘土が乾かないうちに細い針金を粘土に刺して後で葉となるライケンを貼り付けやすいようにした。これで乾燥待ち。 |

|

| 粘土が乾いたところでシーナリーのライケンを針金に縫うように貼り付けて、所々小さな緑色のカラースポンジを乗せて木の葉を表現して完成! |

|

| ベースの感じを掴んだところで、線路、プラットホームと先日作ったガーター橋を配置した。いよいよ具体的になってきたぞ。 |

|

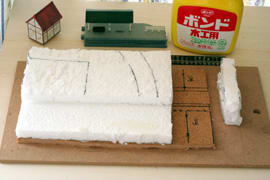

| 地面の製作はまずプラスターをボンド溶液(ボンド1:水1)と混ぜ、そこにサイズに切ったキッチンペーパーを浸して発泡スチロルに貼り付けた。ピタッと固着していい感じの仕上がりだ。 |

|

| 地面のプラスターが乾いたのでバラスト撒きをした。短い距離なので手抜きで簡単に済ませたら汚く出来てしまった。やはりどんなに小スペースでもきちんと手順を踏んでやらないと失敗するという好手本となった。 |

|

| 線路脇に草地を作る作業。下塗りで緑の“ターナーアクリルガッシュ”を塗り、その上にボンド水溶液を塗り、カラーパウダーを振りかけたり、細かくちぎったライケンを接着して出来上がり。 |

カットした発泡スチロールをベースのコルクボードに木工ボンドで貼り付けボンドが乾くのを待ちます。 カットした発泡スチロールをベースのコルクボードに木工ボンドで貼り付けボンドが乾くのを待ちます。ボードの奥は鉄道用地で発泡スチロールが2枚重ね、手前は農地の予定で発泡スチロール1枚の高さになっている。右側が道路予定地で農地より一段低く、その右は川の予定でさらに一段低い設定とした。 |

発泡スチロールの接着が乾くまでの間、簡単なガーター橋を作ってみた。材料は厚手のボール紙、3mm角の角棒、濃茶色の塗料と木工ボンドだけ。 発泡スチロールの接着が乾くまでの間、簡単なガーター橋を作ってみた。材料は厚手のボール紙、3mm角の角棒、濃茶色の塗料と木工ボンドだけ。まずボール紙を橋の底になる部分と側壁となる部分2枚を所定の長さ、高さで切り抜く。底の端に角棒を長さを揃えた上でボンドで固着する。 |

側壁のボール紙を底面端の角棒に直角を利用して接着する。 側壁のボール紙を底面端の角棒に直角を利用して接着する。 |

その側壁表面に細い桟を縦に入れてみた。自分は不器用なので下手な出来だがもっとそれらしく出来ると思う。。 その側壁表面に細い桟を縦に入れてみた。自分は不器用なので下手な出来だがもっとそれらしく出来ると思う。。 |

最後に全体を濃い茶色で塗装すれば何となく赤銅色のガーター橋に見えてくる。 最後に全体を濃い茶色で塗装すれば何となく赤銅色のガーター橋に見えてくる。 |

コルクボードの奥行がアクリルケースの奥行より長かったのでカッターでカットしたが、直線がチョッと曲がってしまった。ドンマイ、ドンマイ、幅はアクリルケースの幅と同じなのでそのまま。次にレイアウトのラフな線をボードにサインペンで書き込みをした後、川となる部分を道路の高さより一段下げるため糸鋸でカットした。この糸鋸も100円也。

コルクボードの奥行がアクリルケースの奥行より長かったのでカッターでカットしたが、直線がチョッと曲がってしまった。ドンマイ、ドンマイ、幅はアクリルケースの幅と同じなのでそのまま。次にレイアウトのラフな線をボードにサインペンで書き込みをした後、川となる部分を道路の高さより一段下げるため糸鋸でカットした。この糸鋸も100円也。 地面のかさ上げのため、発泡スチロールを所定の大きさにカットした。カットした道具はやはり100円ショップで購入のニクロム線を熱線とした発泡スチロール専用カッター(100円・単2電池別)、これは便利!きれいに発泡スチロールをカットできる。

地面のかさ上げのため、発泡スチロールを所定の大きさにカットした。カットした道具はやはり100円ショップで購入のニクロム線を熱線とした発泡スチロール専用カッター(100円・単2電池別)、これは便利!きれいに発泡スチロールをカットできる。 カットした発泡スチロールを地面となる部分と橋桁の部分に木工ボンドを原液のまま使ってコルクボードに貼った。固着するまでは次の作業が出来ないので今晩はここまで。

カットした発泡スチロールを地面となる部分と橋桁の部分に木工ボンドを原液のまま使ってコルクボードに貼った。固着するまでは次の作業が出来ないので今晩はここまで。

講談社刊「昭和の鉄道模型をつくる」を毎週購読し、付録のNゲージのジオラマ作を進めているが併せて先人たちのHPやブログも閲覧して少しずつジオラマの製作方法がわかってきた。

そこで自分オリジナルのジオラマ作りをやってみようという気になり、取りあえず小さなジオラマを作ることにした。何せ初めての経験なので失敗の連続となるのは必至だが、ノウハウの習得には経験を積み重ねるのが一番と思い、50の手習いどころか60+の手習いを始めた。

そこで自分オリジナルのジオラマ作りをやってみようという気になり、取りあえず小さなジオラマを作ることにした。何せ初めての経験なので失敗の連続となるのは必至だが、ノウハウの習得には経験を積み重ねるのが一番と思い、50の手習いどころか60+の手習いを始めた。

ベースは100円ショップ“○ソー”で買ったコルクボード(100円)。コルクボードの大きさは幅が22cm、奥行きが11cmという小さい舞台だ。この上にどういう情景を製作するかは、おおよそ決めてある。ホームと畑と道路と川を組み合わせ、ローカル色の風景とするつもりだがどうなりますかね。 ベースは100円ショップ“○ソー”で買ったコルクボード(100円)。コルクボードの大きさは幅が22cm、奥行きが11cmという小さい舞台だ。この上にどういう情景を製作するかは、おおよそ決めてある。ホームと畑と道路と川を組み合わせ、ローカル色の風景とするつもりだがどうなりますかね。 |

同じ店で購入のアクリルケース(200円)。大きさが小さいジオラマではあるが自分が作るにはどれくらい時間が掛かるか分からないし、完成後の埃を避ける意味もあり最初からケースを購入した。 同じ店で購入のアクリルケース(200円)。大きさが小さいジオラマではあるが自分が作るにはどれくらい時間が掛かるか分からないし、完成後の埃を避ける意味もあり最初からケースを購入した。 |