7月28日(木)~30日(土)まで長野県の木曽と岐阜県の長良川鵜飼いを観に行って来た

長良川の鵜飼いを前から観たいと思ってたのですが、何かと予定が合わずに今年になってしまいましたが

我が家から鵜飼いを観せてくれる長良川までは約400キロ、遠いので1泊目は木曽に泊まりました。

我が家から木曽までは約200キロ、丁度中間辺りです。

朝お弁当を作り9時半頃に我が家を出発しましたが、中央高速の諏訪湖SAで昼食にする事にしました。

今回の昼食は、ご飯が残っていたのでチャアーハンを作り前日の残ったおかずです。

相変わらずキュウリの塩揉み1本漬けは4本持って行きましたが

このキュウリ、我が家の庭で採れたキュウリで、採るのを忘れていたらお化けキュウリに・・・

今日泊まる宿から近い奈良井宿、木曽路奈良井宿は日本最長の宿場町で

中山道沿いに約1キロに渡り、江戸時代にタイムスリップしたかのような街並みだ。

この「鍵の手」は下町の桝形と同様に、宿場内に道の屈曲を作り

敵の直進と見通しを防ぐという宿場町を守る施設として機能してたようです。

奈良井宿の中には現在6箇所の水場があり、各町内や町の重要な場所に水場を配置してるそうです。

この宿場には水が豊富なことを物語っていますね。

この日は関東・甲信越が梅雨明けしたそうで暑い暑い

歩いてるだけで汗が凄くて、水場では冷たい水でタオルを濡らし首に掛ける。

この宿場町のお店は殆どが漆器屋さんで、所々に食事処や甘味屋さんがあるのですが

暑くて甘い物はしつこい・・・

氷屋さんがあり普段では食べながらなど歩けませんが、こういう場所なら抵抗なく食べれます。

木曽の大橋は美しい総檜造りの太鼓橋で、橋脚を持たない橋としては日本有数の大きさだそうです。

中山道・木曽路で木曽八景として数えられる景勝地の「寝覚めの床(ねざめのとこ)」

その中でも一番の迫力で有名だそうです。

寝覚ノ床のある上松町は、浦島太郎が晩年を過ごしたといわれる場所で

現世に戻って諸国を旅した浦島太郎は、上松の里が気に入って住みつき

毎日寝覚の床で釣りを楽しんだという伝説が残ってるそうです。

寝覚ノ床は寝覚ノ床美術公園内にあるのですが、こんな素晴らしい景観なのに

私達の他に1組しか歩いてませんでした。

↓の写真はお借りしました。

この後、料理がおいしいと評判のペンションへ

朝も手作り焼き立てパンで美味しかったです。

翌日(29日)は9時半にはペンションをチェックアウトし

此処から200キロ強ある岐阜市のホテルに向かいました

岐阜市と言えば「岐阜城(稲葉山城)」でしょう。

岐阜城の駐車場が見つからずウロウロしてたら、偶然「岐阜県歴史資料館」があって

中には織田信長に関した資料が展示してあるのですが、写真厳禁でしたが

掛かりの人が展示品の一つ一つを説明してくれました。

岐阜城は岐阜公園内を歩いて行くのですが、金華山の頂上に建っており

ロープウェイで上って行きます。

ぎふ金華山ロープウェイのマスコットキャラクター「リロちゃん」が

ロープウェイを待ってると降りてきました。

縫い包みを着てると足元が見えないのでしょう、お兄さんに手を引かれています。

裸のような薄着でも暑いのに、中に入ってル方は暑くて大変でしょう。

それでも私の前に来てポーズを作ってくれました。

ロープウェイで上ってル途中で三重塔修復工事をやってて

今は写真で我慢です。

この日は未だ昼食を食べて無かったのですが、前日に家から持って来た食べ物が残っていますし

歩く前に食べて、なるべく軽くしましょうとキュウリの塩揉みは暑い日には特に美味しい・・・

「岐阜城」に行くにはロープウェイを下りた所から結構歩くのです

岩山の上にそびえる岐阜城は、難攻不落の城としても知られ

『美濃を制すものは天下を制す』と言われるほどで、戦国時代には斎藤道三の居城でもありました。

その後、永禄10年(1567年)に織田信長がこの城を攻略し城主となりましたが

信長は「井の口」と呼ばれていた地名を「岐阜」に「稲葉山城」を「岐阜城」に改めたといわれています。

資料より抜粋、↓の写真はネットよりお借りしました。

中に入ってみる事にしましたが70歳以上は無料でした。

信長に関する物が殆どでしたが、斉藤道三の似顔絵もありました。

現在の城は昭和31年に復興され、鉄筋コンクリート造り3層4階構造で

岐阜市のシンボルとなってるそうで、城内は史料展示室、楼上は展望台になってます。

日没~夜10時まで岐阜城はライトアップされ暗闇の中にその姿が浮かび上がるそうです。

楼上の展望台に上ってみました、上り易いように手摺が付いてて階段も穏やかです。

360度が見渡せます。

その後は歩いて1,2分の所にある「岐阜城資料館」で、こちらも無料で入れました。

兎に角暑くて水を飲んでも飲んでも飲み足りない・・・ここでもかき氷・・・

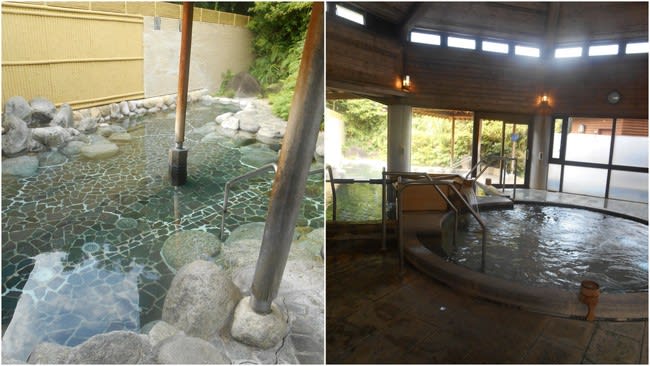

今日の宿「鵜匠の家 すぎ山」へ着いたのが16時半頃で

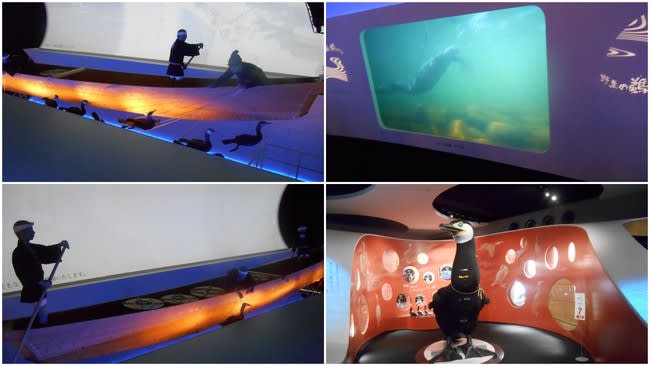

4年前に出来たばかりの「長良川うかいミュージアム」が1,2分の所にあり

このミュージアムの招待券付きで、温泉に入る前に行ってみました。

この宿、長良川の川側客室で金華山の山頂にある「岐阜城」が観れる

最高の景観です

玄関には鵜匠の舟や道具が展示されてます。

この目の前の川で5月11日~10月15日まで

中秋の名月と増水時を除くほぼ毎日行われてるようで、私は「 長良川鵜飼」が観たくて来たのです。

長良川鵜飼は7時45分から始まるのですが、5時位から舟が集まってきます。

こんなに早くからどうするのだろう・・・と観てますと

舟の中で食事してます。

これらが宿の部屋から観えるのですから最高です。

時間と共に船がゾクゾク集まって来てます。

これだけ沢山の人達が鵜飼いを観る為に、長良川鵜飼い観覧船に乗るのですね。

18時からの食事処からも、次から次へと船が集まって来るのを眺めながらの食事です。

先日行った鬼怒川のホテルも素晴らしい景観でしたが、こちらも素晴らしです

いよいよ暗くなってきました。

希望して4500円を出せば、船に乗って鵜飼いの様子が観れるようですが

宿の前の川べりに座って観る事にしたのですが、それが正解でした。

5人の鵜匠たちは沢山の船が集まった目の前を、鵜飼いの様子を観せてるのでしょうが

船が停まって観せるなら、よく観えるでしょうが、かなりの速さで通ってしまいます。

ある距離を鵜飼いしたら、多分船を車に乗せて川上に運んでるのでしょう。

2度目は私達が観てる方で鵜飼いをやってくれてましたが

暗いのと早く通り過ぎて、よく分からないのです。

これでお終いでした。

宿の目の前の川ですから、明るい内から船の準備などしてるのが全部分かり面白かったです。

前々から1度観て観たいと思ってたので、これで願いが叶って満足です。

我が家から此処まで約400キロ、多分遠くて2度目は無いでしょう。

ラッシーパパも喜んでくれました。

翌30日(土)は朝食を食べ9時前にチェックアウトし、近くの河原町界隈と岐阜大仏殿に寄り

帰る事にしました。

川原町界隈も江戸時代にスリップしたような空間ですね、未だ時間が早くて何処のお店も開いて

無かったのですが、雰囲気だけでも味わいさせて貰いました。

その後は、今回初めて知りましたが、皆さんは「日本三大仏」をご存じでしたか。

奈良県東大寺にある「奈良の大仏」と 神奈川県鎌倉市の鎌倉大仏。

そしてもう一つが岐阜県岐阜市にある正法寺の通称「岐阜大仏」だそうです。

高さ13.7m日本三大仏の 一つに数えられ、乾漆仏としては日本一の大きさだそうです。

拝観料200円を支払い 中に入ってみました。

柔和のお顔の大仏様ですね。

大仏様の両脇にも沢山の御坊様?が並ばれてます。

未だ時間が早かったので他には誰も居ませんでした。

9時半、これから家に戻りますが400キロの長旅ですので途中で2回ほど休み

家に着いたのが14時半、やはり岐阜市は遠かった。