新] 月曜から夜ふかし 12?04?09 0001

そういえば、

ちょっと前の月曜から夜更かしで、

蜂のことやってたと思うんだけど。。。

先日、庭に出たとき、

今日はいやに蜂が多いな、って思ったら!

灯篭の傘の下に蜂の巣を発見!

デカイでしょ?

これはやばい!

ってことで、母に灯篭には近づかないように伝言。

蜂は、敵とみなさない限り刺したりしないからね。

で、

そのちょっと後、

お隣さんが庭の消毒してるなー

って思ったら、

いきなり空がヒッチコックの鳥みたく暗くなって、

蜂の大群が空中をブーンブーンと飛び回り始め、

(マジ怖かった)

気づいたら、↓こんな蜂の巣を残し、

蜂は影も形もなく姿を消してしまったのでした。

これはあくまでも推測ですが、

蜂という生き物は「化学」にかなり敏感で、

お隣さんの殺虫剤的気配が風に乗って漂ってきた瞬間身の危険を感じ、

このすみかは安全ではないと判断、

すみかを変えたと思われます。

いやいや蜂の危機管理能力に感服。

アインシュタインは、

「もしも蜂が地球上からいなくなると、4年以上人間は生きられない。

蜂がいなくなると、授粉ができなくなり、植物はいなくなり、そして人間がいなくなる」

と言ったとのことですが、

果たしてわが人類は蜂も住めない環境の中で、いかに生き延びていくのでしょうか。

あの蜂軍団は、

いったいどこに消えてしまったのか。

来年の春にはまた戻ってきてね。

お願い!

「八重の桜」も、

とうとう、会津戦争に突入しました。

どう描いても、きっと描き切れないであろう、会津の悲劇的史実を

大河ドラマではどのように表現されるのでしょうか。

すでにNHKのいろいろな番組によって、

ある程度は会津魂が刷り込みされてるから、

そこそこイメージは膨らんでいるのですが、

何せ、福島へは高校の修学旅行(磐梯山メイン)でしか行ったことがなく、

福島の地理的イメージを補うべく、

司馬先生の街道をゆくを読みました。

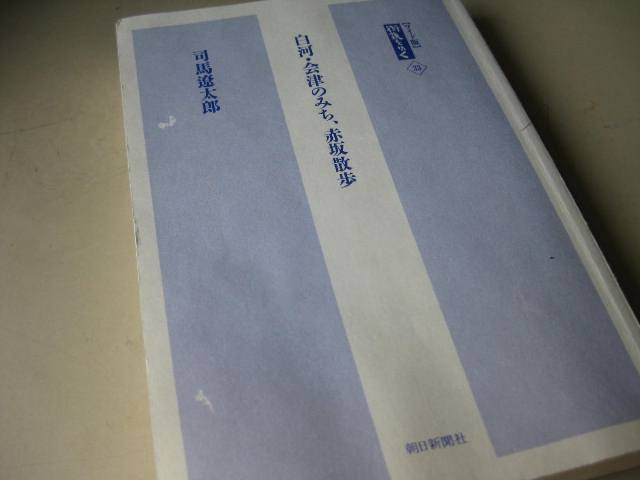

街道をゆく 33

白河・会津のみち、赤坂散歩

朝日文庫 / 司馬遼太郎

「なにから書き始めていいかわからないほどに、この藩についての思いが濃い」

と、司馬先生の筆を鈍らせたほど、会津の歴史は深い。

この、会津版の街道をゆくは、

他に比べ、会津の「人」について多く描かれている。

「古来、都人(みやこびと)があこがれた地」

であったとは、オドロキ。

中部地方の歴史って、もう十分に研究し尽くされた感あるけど、

奥州には、一般には知られていない歴史事実が

まだまだいろいろありそう。

それにしても、

現代に生きる福島の方々は

この会津の悲しい歴史をどう後世に伝え、

自分たちの中でどう昇華させてるのかな。