さて、シルバーウィークも終わって、ことしもラストランに近づきますね。

いろいろ出張や、仕事の追い込み、講演依頼など

引き続きますが、淡々と対処していきたいと思います。

本日は、住宅とは切っても切れない関係の装置としての台所。

本州地域とはやや遅れて、北海道では7世紀くらいから

住宅に「かまど」が据え付けられるようになるとされています。

で、不勉強で「かまど」のことをあんまり知らなかったので、

以下に、Wikipediaの記述を一部修正しながら、要旨抜粋引用。

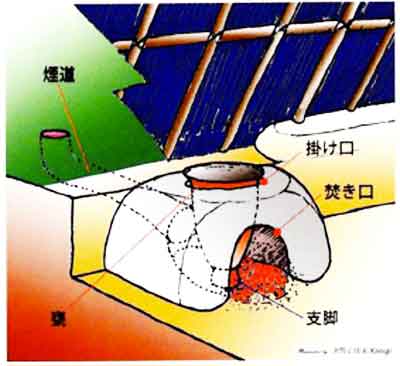

~6世紀以降には竪穴式住居の北側や東側の壁面に設けられる

「カマド」がつくられるようになり、その構造は粘土をドーム状にもりあげ、

住居の内側に焚き口、「カマド」の天井部に煮沸具である土器に、

はめ込むようにして置かれる形になっている。

「カマド」の「ソデ」と呼ばれる部分には、石などが用いられ、

「カマド」中央部に置かれた土器をささえるための

支脚にも粘土質のものや長い形の石が用いられた。

奈良時代、平安時代には全国的に普及したかまどには、

屋外へ煙を排出するための煙道が発達していた。

しかし庶民の住居が竪穴式住居から

掘立柱建物に移行するにしたがい、煙道が失われた。

かまどは焚き口と鍋釜をしかける穴のみが設けられた構造となり、

薪の燃焼で生じた煙は焚口から屋内に排出され、

屋根裏を通って屋根に設けられた「煙出し」の穴から

屋外に吐き出されるようになった。

高温多湿な気候の日本において家屋を腐朽やシロアリから守るには、

かまどから屋内に煙を吐き出させ、屋根材や家屋を

「燻製」にして防腐効果を狙う必要があったためである。~引用終わり。

というような記述がありました。

北海道では一部違いがあったとされ、蒸し器である甑などが

本州地区では使われたのに、北海道の「檫文時代人」たちは、

蒸すことはせず、ひたすら煮る調理を行ったとされている。

また、この記述では煙は室内に充満させて

シロアリ被害から建築建材を守る、燻しの効果を狙っていたとされますが、

ほとんどそういうシロアリ被害対策の必要が無かった北海道では、

煙は外部に排出される工夫が見られたようです。

粘土を盛り上げてかまどを作ると同時に、

石を組み合わせながら「煙道」を構造造作して、その表皮に

粘土を塗って仕上げたモノだと思います。

こんなふうに外部に煙道を出していたようです。

檫文の時代が終わって、アイヌ文化の時代には、

本州地域と同様に、住宅は竪穴から平地住居になっていきますが、

本州地区の「蒸す」食文化を持たないアイヌ文化では、

基本の食生活道具として、鉄鍋が本州社会から輸入されて、

伝統的な直火で「焼く」調理と、この鉄鍋を自在鉤で降ろして

囲炉裏ですべての調理・食空間とする食文化に移行します。

この辺のアイヌ食文化の住宅装置選択移行に、強く興味を持っています。

というのは、現代の北海道住宅の特異な暖房装置として

「パッシブ換気」システムというのがあり、

それは新鮮外気を、断熱され加温装置も置かれた床下ピット空間に導入し、

そこから室内に熱をゆったりと充満させて、

汚染された空気を最終的に最上部から屋外に排出させる、

換気とも暖房とも言い切れないシステムの考え方があって、

その原理と、この時代の「かまど」の煙道装置が似通っていると

そういう印象を持ち続けているからなのです。

現代では、空気の通り道は安価な樹脂パイプが使用されるのですが、

この時代では、石や粘土を複雑に使って手作りしている。

さらに囲炉裏は、食空間でもあったことで通年焚かれていて

それもまた、「土壌蓄熱」装置として暖房利用されてきてもいた。

こういう古代人の暮らしの合理的な知恵に、

すっかり脱帽させられるものがあると思えてならないのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます