2021年6月19日、土曜日、日経新聞の書評欄は

そそられるタイトルの本が多かった。

この3冊、いったいどんなことが書かれているんだろう???

・海辺の金魚

・食農倫理学の長い旅

・小島

単純に読みたいな~と思った本

・災害とたたかう大名たち

・日本の農村

2021年6月19日、土曜日、日経新聞の書評欄は

そそられるタイトルの本が多かった。

この3冊、いったいどんなことが書かれているんだろう???

・海辺の金魚

・食農倫理学の長い旅

・小島

単純に読みたいな~と思った本

・災害とたたかう大名たち

・日本の農村

昨日、奥さんに頼まれて、会社の帰りにNHKのテキスト「旅するイタリア語」を購入するために

池袋のジュンク堂に行った。

目的の本を手に取り、レジに並ぼうと思ったところ、

この本=三浦展著「首都圏大予測」(これから伸びるのはクリエイティブサバーブだ!)が目に留まった。

この手の本はつい購入してしまう。

しかも、2020年2月29日にでた、発売ほやほやの本だった。

ほやほやの新刊にも弱い。

僕は三浦さんの本の売上にはけっこう貢献していると思う。

読み始めたばかりだが、新しい情報がうまくまとめられていて、読み物として面白い。

興味のある方はとりあえず本屋さんで立ち読みしてください。

ただ、このタイトルは三浦さんの本らしからぬタイトルだ、いや正直に言うといただけないタイトルだ。

たぶん、編集者に決められてしまったのだろう、と想像するが・・・。

話は違うが、西武の三省堂書店の閉店時間がコロナの影響で8時と早いせいか?、

ジュンク堂のレジに並ぶ人の列がとても長かった。

今日も、「社会空間研究所 建築・まちづくり通信」に来てくれてありがとうございます。

新型コロナウイルスで売り上げ等に影響を受けている企業はとても多いと思います。

今朝も、お世話になっている信金さんがコロナウイルス関連の緊急融資の案内を持ってきてくれました。

とにかく早く終息するといいですね。祈ります。

先日購入した三浦展さんの「人間の居る場所」に

いいこと(情報)が書いてあった。

これは、隈研吾さんが話していたこと。

そのまま書きます。

今までの二十世紀の都市計画では、商業地区と住宅地区とに線を引いて

職住分離の都市づくりという流れでしたが、今は世界が逆の考え方にシフトしています。

(ここからがいい情報)

ニューヨークでは、オフィスビルの下の花屋やカフェは家賃を安くする政策があります。

知り合いのコロンビア大学の教授が都市計画の委員をやっているんだけど

「植木から家賃をとる人はいない。花屋があるだけで樹木以上の価値があるから、

家賃はとってはいけない」

という論理を展開しています。

どうです、良い考え方でしょ。

最近読んだ中でおもしろかった本(最後まで飽きずに読めた本)。

「建築とは何か」(藤森照信)

「五輪を楽しむまちづくり」(喜多功彦)

「ない仕事の作り方」(みうらじゅん)

熱帯建築家「ジェフリー・バワの冒険」(隈研吾、山口由美)

12月18日(木)

午後、調べものがあり、都立中央図書館に。

閲覧申請後、ちょっと時間があったので、近くの本棚を覗いていたら、こんなローカル本見つけました。

▽「大田区の法則」 ▽「東急沿線の不思議と謎」

川島さんは、確か、30年ぐらい前にも、同じタイトルの本を出していたと思います。

報告書の参考資料として、時々引用させていただきました。

内容がとても充実しています。

下の写真の本は最近発行されたようです。

いい本見つけた。早速、本屋さんで購入しようと思っています。

あ、それと、有栖川公園のトイレが新しくなっていました。

5階カフェテリアから六本木方面をパチリ

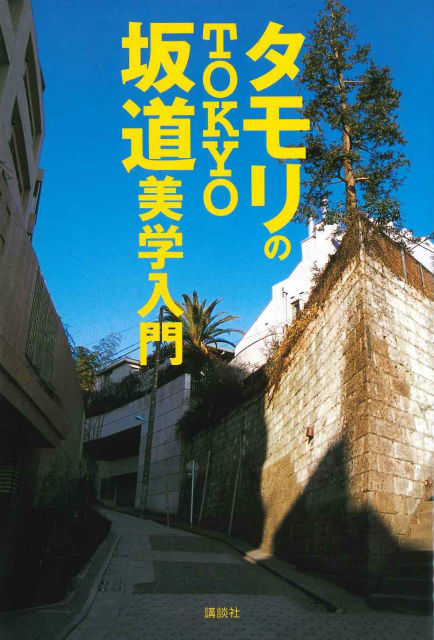

数年前に読んだ「タモリのTOKYO 坂道美学入門」を読み直してみた。

やっぱ、この本面白いわ。

冬休み、ジョギングを兼ねて、坂道探検に行ってみよ。

せっかくだから、「全力坂」にも挑戦!!

アレックス・カー氏の『ニッポン景観論』の中に出てきたバリ島の棚田の話。

--------------------------------

バリ島で棚田を営む人たちは、

数年前に、世界各地から観光客が来て、自分たちの棚田の写真を撮っていることに気付きました。

しかし、観光客が使うお金はすべてホテルとバス会社に落ち、

棚田を所有する彼らには何のメリットもありませんでした。

そこで、一種の「スト」を起こし、

観光業者がお金を払わなければ、棚田にブルーシートを敷いて田んぼを醜くさせる、と

観光業者を「脅迫」したのです。

その結果、観光業者は棚田オーナーと協議して、

お金をわけあうことになりました。

--------------------------------

これど同じ論理でいけば、

周辺の手入れの行き届いた山林・里山、農地等の環境を享受できる住宅開発地区で、

それをセールスポイントとして販売する場合は、

デベロッパーは、山林・里山、農地の所有者に対し、それに見合うお金を支払わなければならないのでは。

もちろん、これは、この分が住宅価格に反映されるということになる。

ただ、この場合、この山林・里山、農地等の魅力ある環境が、一定の期間担保されなければならないとか、

このような住宅地については、不動産としてのきちんと評価されるとか、いろいろな条件がそろわないと実現するのは難しいが、

観光地だと、バリ島のような仕組みが、日本でも導入できるかもしれない。

代々木上原の古本屋ロスパペロテスで

あたらしい教科書「北欧」という本を購入。

飲み物のページで紹介されていた、

スウェーデンのウォッカ『ABSOLUT VODKA』

のボトルのデザインがよかったので、おもわず欲しくなった。

それと、このページには、キリンビールの前身となるビール醸造所をつくった人物は

ノルウェー人のウイリアム・コープランドさんだと書いてあった。

ドイツ人じゃないんだ。

環境のページで紹介されていた『自然享受権』という権利もいい権利だ。

責任を持って節度ある行動をする限り、たとえそれが他人の土地であっても、

誰もが自由に足を踏み入れて自然を楽しむことができるという権利。

芝生で寝っ転がったり、テントを張って泊まったり、

実りの季節にはキノコや花を摘み、ベリー類を食べることもOKらしい。

自然はだれか一人のものではなく、

国または地球の共有の財産という考え方。

すばらしい!!

この本お薦めです。

『ニッポンの風景をつくりなおせ』

タイトルもうまい!!

一次産業 × デザイン = 風景

一次産業にデザインをかけ合わせて新しい価値をつくる。

ひつじ不動産が「シェア住居白書」なるものを作成していることを昨日知った。

やるな~~「ひつじ不動産」

急増するシェア住居型シェア住居専門のポータルサイト「オシャレオモシロフドウサンメディアひつじ不動産」

の蓄積データ等を基に、市場の現状を正確に知るための統計調査資料、インタビュー等を公開している。

これによると、ちょっと、データは古いが、

2007年末に実施された調査では、日本人の入居可能なシェア住居の数(≒棟数)は

既に400物件を超え、約7000ベッドが提供されているそうだ。

そして、シェア住居の入居者の7割が女性。

調査を実施てから5年経過しているから、たぶん1000物件は超えているのでは?

もっと詳しく知りたい方は↓

シェア住居白書:http://www.hituji-report.jp/

東京人から、6月増刊号で「中野を楽しむ本」が出た。

中野区住民としては、もちろん即購入。

が、楽しむほどの資源がない。

もう少し、なんかあるでしょ。

取材が足りないのでは、と思うのは僕だけだろうか。

かといって、悲しいかな、直ぐに思い当たるものはないのだけれど。

作家「佐伯泰英」さんが紹介していた本。

イギリスは、本国で生産される木綿製品をインドに運び、

インドで栽培されるアヘンを中国に移送し、

その利益で茶を本国に持ち帰る三角貿易で多大の利益を得ていた。

しかし、この中国の内陸で栽培される茶は貴重なもので値も高かった。

そこで、イギリスは中国にプラントハンターを潜入させ、

茶の木の栽培方法や茶の製法を盗み出そうと試みた話。

この結果、最高の品質と値の茶の木がインド北部移植され、

中国を凌駕する紅茶の生産国になった。

これがダージリン・ティである。

プラントハンターに資金を与え、生死をかけた冒険を支えて、

中国の奥地や日本に送り込んだが東インド会社だった。

というような話らしい。

これは、読まなきゃ。

やっぱり、お茶はいい。

個人的には、日本の銘茶どころの農家をまわって、縁側や茶畑の中で本物の美味しいお茶を飲みたい。

ところで、日本国内では、日本人同士のお茶の製法に関するスパイ活動はなかったのだろうか。

「全国佐川男子名鑑」という帯の文句そのままに

3万人の中から選ばれた51人のイケメンセールスドライバーの

カラーグラビアに半分以上のベージが割かれているらしい。

そのほか、佐川急便ドライバーにまつわるトリビアが満載だそうですが、

どういう人が買うのかなー?

「佐川男子」1365円/出版:飛鳥新社

電車の中で読む本がなかったので、

出がけに長男の部屋の本棚から「カラーマゾフの兄弟」を

抜いて、電車の中で読み始めました。

が・・・・、10ページも進みませんでした。

父には、ドフトエスキーは難しすぎたようです。