ちょっと郊外にある寂れたホテルが描かれています。

この絵を見て、すぐに思い出したのが、神戸市西区で辺鄙な所にあるラブホテル。

最寄の駅がJR明石という神戸に住んでいた時に、川べりにあったホテルを思いだします。

色も形もちょうどこんな感じで、寂れてひっそりとあったホテル。

この絵は、2014年に完成させたようだが、つい最近女性らしきものを描き込み完成させた。

その絵を上げています。

こわい表情をした、案山子のような女性が不気味である。

水面にうつるホテルの窓が、下流の流れのようでもあり、肉体と男女の愛憎の関係を示唆するようで、

泥沼状態を想像してしまう。

なにか、そんなことを思っても、おかしくないラブホテルがあったのです。

20年ぐらい前の記憶だから今はもうないかもしれない。

暑い日が続きました。やっと涼しくなった今日この頃。

私も、ちょっと前に微熱が出て、食欲が落ちていました。

古典「平家物語」を読んでいました。半分読んだところで「方丈記」を読み終えた。

「方丈記」は、すごく短い。あっという間に読める。

そして、いつも思うのですが、1000年くらい前の書物なのに、共感を覚える所があるのに驚くのです。

「感情」とか「思い」になんの違和感を持たないことが不思議でなりません。

これは、私が中年になったという理由もあるような気もするが、以前感じていた「男性が涙を流す」ところも、

よく鑑賞してみれば、以前は、女々しいと感じてきたのだけれど、

「思いやり感情」が発揮されるところで、涙を流すことが多いのに気がついてくる。

「嬉しい」という感覚は、ヤッホーという感覚ではなく、「自身の気持ちにそっての気遣い、思いやりや行為に」

涙が出るほどの嬉しさを感じるという涙が多いのです。

古典は、以前から好きでしたけれど、もっと好きになってきています。

そして、秋になったら「着物を着てみたい!」と思うように。

それで、浮世絵とか、大正時代、昭和、現代の着物姿の写真を見まくり、

挙句の果て、ネットで着物の写真を大量に見た。

そこで、精根尽き果て熱が出たようです。

実家に着物があるようなので、まずは練習から初めてみるつもりです。

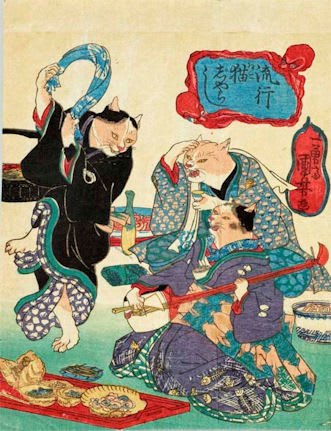

浮世絵を見ていたら、猫が着物を着ているものがありました。

猫のけいこ(幕末の浮世絵師・歌川国芳の画)

流行猫じゃらし(幕末の浮世絵師・歌川国芳の画)

歌川国芳は、猫の浮世絵をたくさん残しています。

絵って、本当に面白いといつも思います。

コミックというか、コマ割がある作品。

漫画とも似ている。

ボールペンや色鉛筆、マーカーなども使われており、遊びの多い楽しい作品です。

この絵を描いている頃、ヒロクニさんは、『マイルス・デイビスの自叙伝』を読んでいました。

|

マイルス・デイビス自叙伝〈1〉 (宝島社文庫) |

| マイルス デイビス,クインシー トループ | |

| 宝島社 |

|

マイルス・デイビス自叙伝〈2〉 (宝島社文庫) |

| マイルス デイビス,クインシー トループ | |

| 宝島社 |

この二冊。

この本を読んでいる時は、JAZZミュージシャンがたくさん出てくるのか、頭の中は記憶している音楽が頭の中で、

総動員されているらしく、私にミュージシャンの名前を挙げては、説明してくれていました。

私はどうしても演奏者の名前は覚えられない。アルバムの絵を見て、これは良かったなぁ~という風に

認識するしか出来ない人なのです。

ヒロクニさんから聞いた単語は、「デューク・エリントン」「マックス・ローチ」

「やっぱりマイルスはCOLL」「モード演奏とコード演奏」「ジョン・コルトレーン」。

もうこれだけしか覚えていない。

ヒロクニさんは、読んでいるだけで、頭で音を再現出来る人なので、頭の中で音楽が激しく行きかっていたようです。

その他覚えているのは、ヒロクニさんも強く心に残ったのか、「白人の黒人差別問題ってのは、、白人と黒人の

闘争になっていて、日本人が考えるようなものと違うねぇ。」と言う。

あとは、クスリ(麻薬)の話だ。

「睡眠薬と麻薬を使ってよく死んでいる」

「アメリカの睡眠薬ってどんな睡眠薬なんだろねぇ~」と疑問に思っていたみたい。

「しかし、マイルスもヤクをよくやっているなぁ~」と、その量に感心していた。

ヒロクニさんが以外に思ったのは、マイルスが以外と病気で手術をしていることであった。

「尻の病気らしくて」と同じことを何回も聞いた。

「尻の病気」と言われても、いまひとつピンとこない私でした。

読み終わると「音楽にかけた偉大な男だ」と一言。

今日のコマで割った、コミックのような作品は、読書中に描かれたものです。

こういう絵は普段はあまり描きません。

そういう意味では、「JAZZ」というタイトルの方がいいかもしれません。

近所にある水田の写真です。

米の穂が実ってきています。

暑い日が続きますが、暑い中にも秋の気配がします。

近所には、水路がたくさんあることから、住んでいるあたりは、以前はほとんど水田だったのではないか?

と推測します。

自身のことでなのですが、私の名前は、「幸福が稲穂の里に実りますように」と両親がつけた名前なのです。

そして、「幸穂里」なのです。

いつも、稲を見ると、父と母が言った言葉を思いだします。

幸福かどうかは、個人の主観によって左右されるっことなので、

簡単には幸福を語ることは難しいけれど、水田を見るといつも嬉しい気持ちになる。

嬉しい気持ちは、幸福ですね。

「パペットのようだ」。と思ってしまいました。

パペットというのは、手にかぶせる人形で指人形のようなものなんですけど・・・・。

だから、本人に「この絵は、タイトルを付けるとしたらどんな風につけるの?」と、聞きました。

武内曰く、「これは紫色の部分、左は真直ぐなっているが見えない部分も折り曲がっていて・・」と言いながら、

胡座を組み、急に腕をひじの所で曲げ、肘の部分を急に前に出し、「こんな風になっているんだがねぇ」。と言う。

私はジーと見ながら、狐につつまれたような感じである。

そして、「形に身体性を持たせてみることは、出来ないかなぁ~と、思ってねぇ」。

そして、私は、パペットが動いているような感じを想像し、

パペットと思ったのもまんざら悪くなかったんだと納得した。

しかし、なんでも具体的なものに当てはめて考えてしまう私の絵の見方というのも、幼稚な感じがする。

これは、抽象絵画と割り切ってみたほうがいいのか?

「紫色の形態を中心としたコンポジション」と言いかえた方が良いかもしれない。

ヒロクニさんは、「身体性」という言葉を、絵の話しの端々に出すのですが、

その意味を私はまだつかんでいないのです。

「絵画と身体の関係」等の話も、たまにします。

その時は、フムフムと聞いて分かった気分になるが、

時間が経つと「あの意味は何だったのだろう?」とか、「どんな話だったのか思いだせない・・・」となり、

雰囲気だけが残っています。

言葉が、武内ヒロクニ専門用語(何の専門用語かもわからない)などになると、いつもさっぱり分かりません。

ヒロクニさんの話を聞いた初心者は、よく「宇宙人かと思った」と後で私に伝えてくれます。

しかし、紫色の上の部分は、顔を描いているわけではないが、なんかかわいいとぼけた顔に見えてしまって困ります。

暑い日が続きます。

我家も今年は昼を過ぎたらクーラーを入れて過ごしています。

昨日は、部屋が涼しいせいか、制作するヒロクニさんの横で「古事記」を読んでいました。

↑原文と古典かなづかい文と現代訳に分かれていて、古事記をそのまま味わえる本を選びました。

もちろん面白く読んだ。

その中でも、倭建命が印象に残りました。

倭建命は若く、天皇の「兄に、ねんごろに教えさとしてまいれ」という言葉の意味を取り違えてしまい、

ねんごろに兄を殺してしまう。

天皇に倭建命は、荒々しい心があると言うことから、西の方にいる熊曾建の征伐にいかされることになるのだ。

その旅は、大和から遠く生きて帰ってこれるか分からない旅である。

倭建命は、その征伐に成功し、帰ってきたら許してもらえるであろうと思い、決意を固め旅に出る。

そして、征伐して帰ってくると、「東の方にある十二の国を服従させてこい」と言われ遠征に行く。

その旅の途中、叔母のところにより「天皇は私の死を望んでいるように思える仕打ちはどうしてなのか?」と、

涙を流す。

それでも涙を呑み、東の方へ征伐へ。その途中、妻を向かえその妻のもとに、大切な「草なぎの剣」を

置き、伊吹山の神を討ち取りに行く。

ここからの展開が私の心を打つのです。

伊吹山の神は本当の神であり、誤った判断をしたため、ひどい氷雨にあい、正気を取り戻すのに時間がかかった。

次に倭建命は、「私は心では、いつも空を飛んで行こうと思っている。しかし今、私の足は歩けなくなり、たぎたぎしく

なってしまった」と言い、また次には、「ひどく疲れたので、杖をついて、そろそろ歩いた」となるのである。

最後は、「私の足は三重に折れるようになって、ひどく疲れてしまった」と言う。

その後、大和を懐かしむ御唄を3首詠み、亡くなるのです。

その御唄は、大和を懐かしみ故郷を思う強い気持ちで溢れ、私は強く心を打たれた。

また、御陵を作られると、大きな白い千鳥の姿になり、天空に羽ばたき、浜に向かって飛び去った。

その千鳥をその后と御子達が泣きながら追いかける。

千鳥は、最後天高く飛びさって行く。

征伐に行き、だんだん頼もしくなって大人びてくる倭建命から、年老い身体が思うように動かなくなってゆく倭建命。

最後は、帰れなかった大和への郷愁。死を迎える前の御唄。千鳥となり天空を舞う倭建命。

その物語が、その御唄とともに強調され、悲哀感とせつない思いがひしひしと伝わり、

非常にストレートな思いに、ある種の爽やかさを感じます。

非常に集中して読んだせいか、一日で読んでしまいました。

ヒロクニさんも本をパラパラとめくって、「活字がきれいだねぇ」。といい、アトリエに持っていってしまいました。

ヒロクニさんに、後半の年を取ってからの倭建命の話をすると、すごく嫌だったみたい・・・・。

ヒロクニさんは、78歳という歳を意識しているのか、「老いてきて足腰が立たなくなる話」の部分にくると

目の前からいなくなってしまいましたヮ。

その本の中で、解説に埴輪の絵が描いてあり、埴輪が作られた時代なんだと思い埴輪の写真をみていました。

こちらは、東京国立博物館にある武人の埴輪。

古墳から出土した埴輪。琴を弾く埴輪があります。

埴輪ってなんかかわいいですね。

明治時代の画家、青木繁が倭建命の絵を描いています。↓

日本武尊 青木繁

こちらは、たいへん凛々しい倭建命ですね。

ギャラリー枝香庵にて、<私の、意中の画家>というテーマの企画展に出品します。

期間:2016年8月10日(水)~8月16日(火)

時間:11:30~19:00(日曜日、最終日は17:00まで)

ギャラリートーク:8月10日18:00~

芝野敬通氏(梅野記念絵画館友の会幹事)

「ビュッフェという目の上のたんこぶを叩きつぶしたかった男

堀内康司が描いた松本俊介へのオマージュ」

場所:ギャラリー枝香庵

東京都中央区銀座3-3-12 銀座ビルディング8F

℡ 050-3452-8627

HP:http://echo-ann.jp

<企画の言葉>

画家は誰しも尊敬する画家の繪に影響受け今日があるかと存じます。

その影響とは繪の中の世界観やモチーフ、あるいは色彩や線だったりと様々ですが、

それらは画家の創作への糧となって参りました。

今展では、ここに集う作家達に感銘を与えた名作への想いを<繪>にて託して頂きました。

併せてそれを梃として飛躍せんとする意気込みも垣間見られる事でしょう。

皆様、ご高覧下さいませ。

■御子柴大三

こちらの企画にて、武内が出品した作品は、この絵です。

「福沢一朗氏のシュールレアリズムの絵へのオマージュとなっております。

B4サイズ、パネル張り 価格は、30,000円で出品しております。

過去のブログにて「福沢一朗と武内の話」を詳しく書いているページがあります。

●蒼穹 (そうきゅう)の空について話す (色鉛筆作品427)7月20日

ページ→http://blog.goo.ne.jp/takeutihirokuni/e/2b0581892152d575bc274d24fd1f5f28

●パチンコ玉のある人生(色鉛筆作品紹介428)8月4日

ページ→http://blog.goo.ne.jp/takeutihirokuni/e/675a7ff6fa2c01a053cc81beb471fe7c

こちらのページもご覧下さい。

玄関前に植えたニチニチ草がよく花をつけています。

花びらが丸くなくて、かざぐるまのようだなぁ~といつも思います。

画面の右上に「福沢一朗のパチンコ玉のある人生より」と書かれています。

影響を受けた作家の1人として、福沢一朗を、ギャラリー枝香庵での夏の企画展にて武内は選びました。

ヒロクニさんは、福沢一朗の「パチンコ玉のある人生」という小品の作品に感動したことがあり、

今回、福沢一朗へのオマージュとして、1枚目の絵がこの絵です。

夏のギャラリー枝香庵での、企画展では2枚目に描いた絵を出品する予定です。

この絵はパチンコをする女性だそう・・・・。

パチンコといっても、昭和初期のパチンコのことだと思うので、

パチン、パチンと一つづつはじく頃のパチンコのことでしょう。

現代のパチンコは、音は激しいし、何か握る所もハンドルみたいになっていて、

すざまじいスピード。凄い速さで、お金も消費するもよう。

ヒロクニさんの友人で「元ぱパチプロ」という方が個展にいらして、

「今のパチンコはコンピューターだから、もう駄目。遊ぶこともままならん。」と、

だから、真面目にお仕事をされてるとの話を伺いました。

今のパチンコではなく、遊べた頃のパチンコを想像して下さい。

「福沢一朗のパチンコ玉のある人生より」という絵をネットで探しましたが、

見つかりません。ヒロクニさんの記憶の中だけで、その絵があるようです。

福沢一朗氏の作品を少し紹介します。

牛 昭和11年(1936年)

美しき幻想は至る所にあり

煽動者 1931年 福沢一郎記念館蔵

よき料理人昭和5年(1930年)

科学美を盲目にする 1930年

スペイン・ラプソディー 1955年

この作品は中期にあたるので、作風が随分変わってきています。

日本のシュールレアリズムの先駆者としての福沢一朗氏の魅力を、ヒロクニさんは語ってくれています。

古賀春江、瑛九、三岸好太郎などの画家の時代だと思うのですが、本当に「福沢一朗氏」のことは、

私は、知りませんでした。

ヒロクニさんは、ロックだけでなく、美術も語らせるとたくさん引き出しがあるようで、

美術大学をでていても、独学のヒロクニさんにはかないません。

随分前に「ヒロは、勉強が好きなんだよ。」と、

言われた言葉が急に思いだされました。

芸術が凄く好きなんだと思います。

写真A

ブラックベリーを収穫している方がいて、その場で1パックを150円で購入。

何を作ろうか?と考え、アイスクリームにはまっているヒロクニさんを横目で見ながら、

ブラックベリーのアイスクリームを作りました。

今年の夏も暑い・・・。

ヒロクニさんは、出来上がったアイスクリームを食べて、「なんかやる気が出る~。」と一言。

「イケテル」そうです。自身の作品の判断も「イケテル、イケテナイ」と言いいます。

難しいことを言うと思えば、軽いノリもあり、変な人と思います。

私的には、ちょっと甘酸っぱくて爽やかなアイスクリームという感じの仕上がり。

やはり、家で作ると量が多くできるので、しばらくの夏の保存食という感じです。

では、レシピを紹介します。

材料:ブラックベリー200g、牛乳250g(乳脂肪分35%~45%のもの使用)、

卵黄3個、グラニュー糖100g、生クリーム150g

1、写真A参照

まず、ブラックベリーをジューサーで細かく潰す。

それを、裏ごしする。(種が気にならない方はしなくてOK)

私は、ジューサーが無かったので、すり鉢で潰してから、裏ごしにかけました。

写真B

こちらが裏ごししたもの。これは冷蔵庫で冷やしておきます。

写真C

2、分量の牛乳を弱火で木杓子で混ぜ続け、鍋の渕が音を立てる手前でやめる。

この牛乳は、氷水でしっかりと冷たくしておく。

3、ボウルに卵黄とグラニュー糖を入れ、泡だて器で白っぽくなるまで、しっかりと泡立てる。

ここに、少量ずつ、2で作った冷えた牛乳を入れながら、泡だて器で混ぜる。

すると、写真Dのようになります。↓

写真D

4、写真Dのものを、厚手の鍋に移し、弱火でかき混ぜながら温めます。

卵が固まらないよう弱火で混ぜ続ける。途中でポコッと大きな音を立てて沸騰したような感じがしたら、

すぐ火からおろす。

5、4を裏ごしします。

裏ごししたものを氷水で急速冷却します。

6、アイスクリーマーに5で作ったものと、裏ごししたブラックベリーを入れます。

スイッチを入れて、20分位で出来上がります。

写真E

アイスクリーマーに入れて混ぜている所。

7、20分位たったらソフトクリームのようになっています。

それを、容器に入れて冷凍庫で冷やします。

写真F

出来上がりです。2箱分出来上がりました。

後から思ったのですが、余ったブラックベリーを出来上がったアイスクリームの上にのせて凍らしておけば、

良かったかも?ちょっとベリーを添えてお客様に出せたかもしれないと思いました。

しかし、フレッシュな摘み立てのベリーだったので、「新鮮なうちに食べよう!」と急いで食べてしまった。

美味しいものから食べる派のちょっとした後悔です。

ヒロクニさんは、美味しいものを最後に残しておく派なのですが、アイスクリームに関しては、次々食べています。

「私の分も残しておいて欲しい」と釘をさしておきました。

庭では、トマトを収穫しています。

けっこうな量になりました。

その中のローマン系トマトを使って、今日はトマトソースを作りました。

家で取れたトマトは、皮が厚くて少々硬い。

大きめのトマトは、本当に硬い。硬さに驚いています。

硬くて、美味しいかどうかよく分かりません・・・・。

料理は、材料があってから決めることが多いこの頃。

暑くて、料理が思いつきません。だから、貰ったこれを食べるには・・。とか、

安くこれが手に入ったからとか、適当感満載の献立が続きます。

夏になってから、寝場所を玄関に変えたジルくん。

顔はいまいちだけど、手足が可愛いジルです。