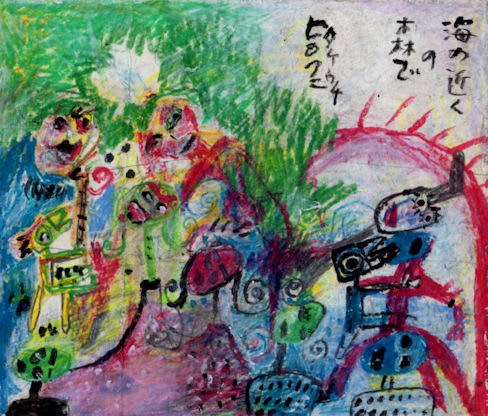

この絵は、大きな作品でボールペンと色鉛筆で描かれています。

76cm×67cm。

描き込みは、とても細かい。

タイトルは、「走った街、歩いた街」と。

街を駆け抜けるヒロクニさんの風景画だ。

最近、ヒロクニさんと話していると、

「ちょっと今から走るから。」と言ってアトリエへ行った。

制作することも「走る」って言うのだと、そんな事に気が付きました。

この絵は以前にも取り上げたことがありますが、

画像を大きくして見やすくしてみました。

以下、部分をアップで撮ったものも紹介します。

細かい部分を見るのもけっこう楽しみな絵になります。

↑人物らしきものが描かれている。

いったい何人いるのでしょうか?

↑黒色の線がくっきりしていて、白と黒の対比がいい感じ。

鋭角の線も斬新な要素になっている。

↑武内がよく描く、地下鉄の入り口を見つけました。

↑武内がよく描く、地下鉄の入り口を見つけました。

骸骨も見つけた。

↑右下の部分の赤い花が印象的。

花もよく描き込みますが、必ず花びらは5枚の花弁なのです。

そして、この形。

いつも、同じことを思うのですが、下書きなしで描かれていて驚きます。

ボールペンという素材で描かれているということは、そういう事なのです。

私は、このところ、急に、マーク・ロスコの絵が思い出されて、

脳裏に浮かぶ。

大きなキャンバスに浮かぶ色面。

とてもシックな作品。

↑こういう作品です。

これらのマーク・ロスコの絵が頭の中で、立ち現れてどうしても気になる。

長い間だ忘れていた記憶のようなもの。

アメリカの美術、1940年代後半の流れとして出てきた抽象表現主義の画家。

第二次世界大戦の終わったあと、徐々に美術の世界の主流をなしていく。

マーク・ロスコは、こういう作品に行き着くまでにかなり長い時間をかけていて、シュールレアリストでもあった時期もある。

私は、この行き着いた絵がどういう分けか浮かぶのです。

色面としてだけでなく、何か深みがあるのだと思います。

そんなことをヒロクニさんに言うと、

「マーク・ロスコ?深遠な画家で、あんな世界には寄りつけないよ。

確か、自殺してしまったのじゃないかな?」と。

そして、続けて「確か、ジャクソン・ポロックも自殺に近い感じで、車を猛スピードで運転して、亡くなったのじゃないかな?」

「ポロックもいいけどね。」と。

話がポロックに飛ぶのですが、この2人は、抽象表現主義の代表的な存在なので、マーク・ロスコときたら、ポロックが出てくるのは自然な流れなのです。そして、フンフンと聞いていた。

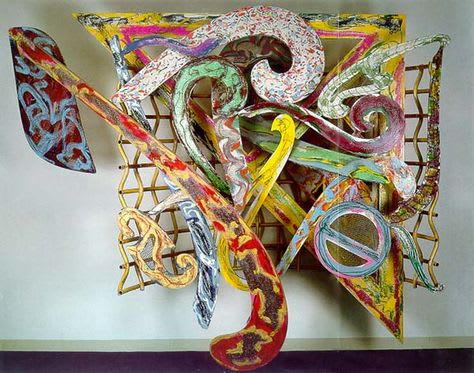

↑こちらが、ポロックの作品。

アクションペインティングと言われるもの。ドリッピングという絵具をたらす技法で描かれています。

やはり、ポロックも最初からこういうスタイルではなく、フォークロアな要素とキュビズム的な要素が混ざり合った作品も多い。

ヒロクニさんは、「ポロックには、ピカソがあるでしょ。」と、一言。

ヨーロッパの影響を受けながら、脱ヨーロッパにという風なことを言います。

けっこう、簡単に言っていますが、色々なものに目を通しているのだなぁ~と、感心して聞いていた。

若い頃は、さっぱりだったジャクソン・ポロックの作品。

ひどい言い方をすれば、「私だって出来る。」「どこがいいの?」でした。

しかし、長い年月をかけて、じんわりと色のハーモニーというか、かもし出される芸術性を薄らぼんやりと感じれるようになってきた。(つい最近の話)

毎日、ポロックの絵のことを考える生活はしていない。

日常の買い物やご飯のことで一杯で、忘れたりしている。

ぼんやりから、物事がはっきりしてくる時がります。

そこで、抽象表現主義の中のもう1人の大家の名前も上げた。

「ウイリアム・デ・クーニングもいるよね。」と、私が言った。

「クーニングは、いいよね。俺は、好きだね。」と。

「私も好きなんですけれど・・・。」と、すかさず。

大原美術館で見た絵が頭に浮かぶ。

確か、英字の新聞が透けて見えていて、その上に油絵具で「女」が描かれていた。

↓こちらが、クーニングの絵。(大原美術館のものではない)

![女Ⅰ》ウィレム・デ・クーニング|MUSEY[ミュージー]](https://www.musey.net/wp-content/uploads/2017/10/B9DC104F-6497-45D6-9BF0-AF3BC0CF8FAD.jpeg)

この絵具のありようと、色、そして女性の顔形に魅力を感じるのです。

この時代のアメリカの絵画、特に抽象表現主義の作家は、魅力ある人が多くて、ため息ものです。

この流れの後の画家に、フランク・ステラが出てきますが、こちらも精神の広がりを感じました。

↑こちらが、美術館で見た作品に近しい表現のもの。

マチスの絵を見た時の感触と似ています。

この感じ方は、私が思ったことなので的外れかもしれません。

(兵庫近代美術館で、ステラは鑑賞できました。)

抽象表現主義の画家のことを書きましたが、何が言いたいかといいますと、

ヒロクニさんは、よく「俺は、シュールレアリスト。」と言う時がある。

この抽象表現主義の絵からは、まったくシュールレアリズムは感じませんが、根底にはシュールレアリズムから発展したという事実があります。

そして、ヒロクニさん独自の表現方法も根底に、シュールレアリズムがあるということです。

私は、ヒロクニさんの言う意味が、少し分かりかけているのかもしれません。

この共通する部分を少し考えてみるのも、絵を見る助けになるかもしれないと思って、手前味噌な雑感を書きました。

私は、そんなに賢くない頭から、ぞうきんを固く絞って知性を搾り出している状態なのですが、そういうこともあるのかも?と思って頂ければと思います。

頭が悪いという事は、まだまだ頭は良くなる“伸びしろ”がたくさんあると思って、楽しみだと思うことにしています。こういう考え方いいと思いません?

しかし、「今日の夕食は、何を作ろう?」「こうやったら料理は美味しい?」が、頭の中の大半を占めてます。食べることに熱心な私。

「美味しく食べる」ということに余念がないというか、執着している私ですが、“とても面白いもの”として絵があります。

そんな面白さも感じて頂ければ幸いです。

そんな日の夕食のメニュー。

↑絹さやを収穫しているので、絹さやの卵とじが多い我家。

「もう、これはいらない。」と言われる始末。

「食べないのだったら、私が食べるから。」と言って、ヒロクニさんの分も食べます。

豚バラの大根お煮込みとほうれん草のアーモンド和え。

鰹のたたきに新玉ねぎのスライス。

茄子と麩と油揚げとみょうがのみそ汁。

私だけ食べる、大根の糠漬け。(自家製)

(糠漬けは、もう飽きたそう・・・・)

昨夜の残り物の豚のひき肉と筍のそぼろ。

残ったものは、翌日の昼のごはんに出します。

(以前は、いつも昼ご飯ごとに作っていたのですが、この方法だと少し楽なんです。)

次は、そら豆の収穫になりそうで、豆づくしの我家。

また、文句言われるのでしょうか?