前回紹介した五百羅漢は富川渓谷にあります。

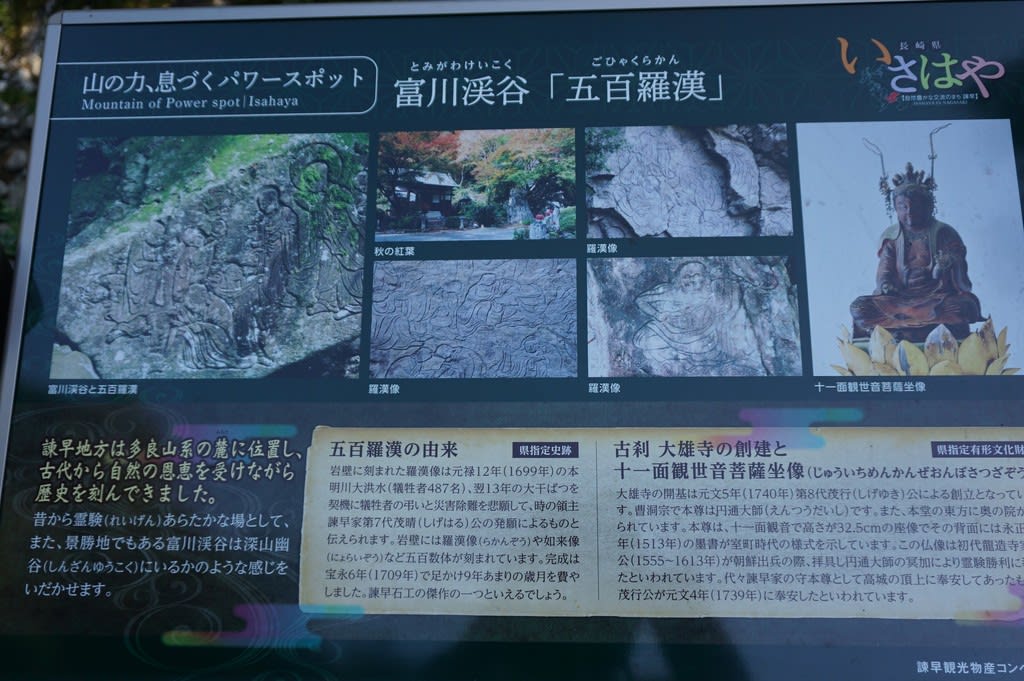

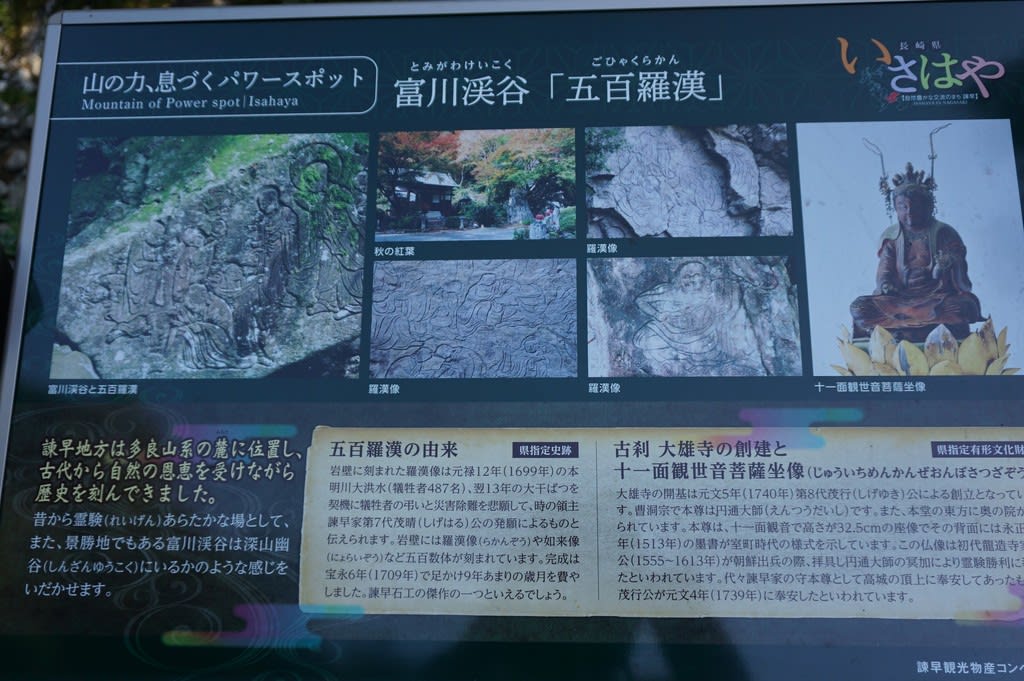

【富川渓谷】

諫早市の中心街から北におよそ12キロ、多良山系の奥深く入った本明川の一支流に富川渓谷があります。富川の森林は、豊富な植物群が自生し、自然環境も美しく、史跡巡りや夏の避暑地として古くから市内外の人々に「諫早の奥座敷」として親しまれてきました。

富川渓谷には、元禄時代の大洪水、大旱害を契機に、天下泰平と死者の供養を祈願して岩肌に刻まれた県指定史跡の五百羅漢があります。磨崖仏としては、県下随一のものであるといわれています。

(諫早市のホームページより引用)

お地蔵様

お堂の横にひっそりと佇まれる木像(一木造り)

周囲の岩壁にはたくさんの磨崖仏(五百羅漢)

よく見ると文字が刻まれているのがわかります。

川原の大きな岩にも

夏は水遊びで賑わう渓流

鎖を頼りに奥まで行けますが…(しっかりした靴じゃないと滑ります)

森深く散策すると

森のつり橋

「渓谷にかかる森の吊橋は、延長30m、幅員1.5mで、川面から10mの高さがあります。

床板は木製で仕上げ、すき間からも川面が見えます。」(諫早市ホームページ)

橋の上から見た渓谷

奥の院

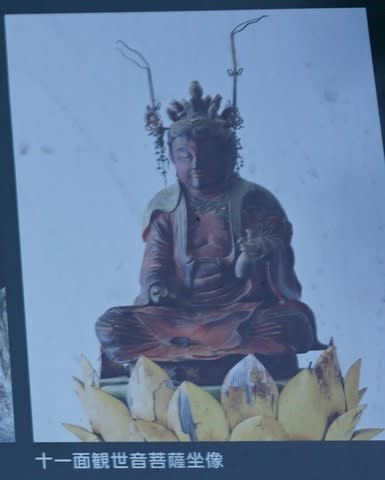

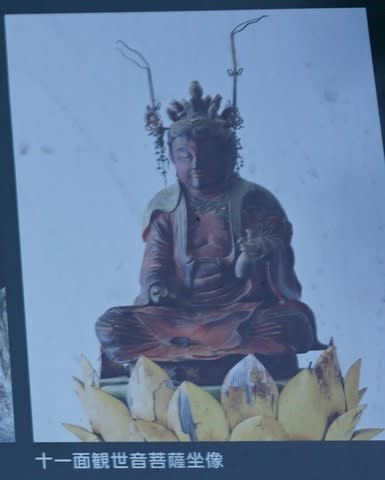

「奥の院の十一面観世音菩薩座像」を紹介した案内板

上の案内板に書いてあるように、この十一面観世音菩薩座像は諫早家代々の守本尊として高城の山頂に奉安してしていたものを8代茂行公が1739年にこの奥の院の本尊として奉安したものです。

7代茂晴公が五百羅漢を発願し完成させたのが1707年。その約30年後ということになります。私見ですが、五百羅漢や金泉寺の千手観音奉納を持ってしても鎮まらなかった本明川の氾濫に、8代茂行公は先祖代々の守り神を奉納して川の怒りを静めようとしたのではないでしょうか。

この十一面観音は現在は別の場所に保管されています。

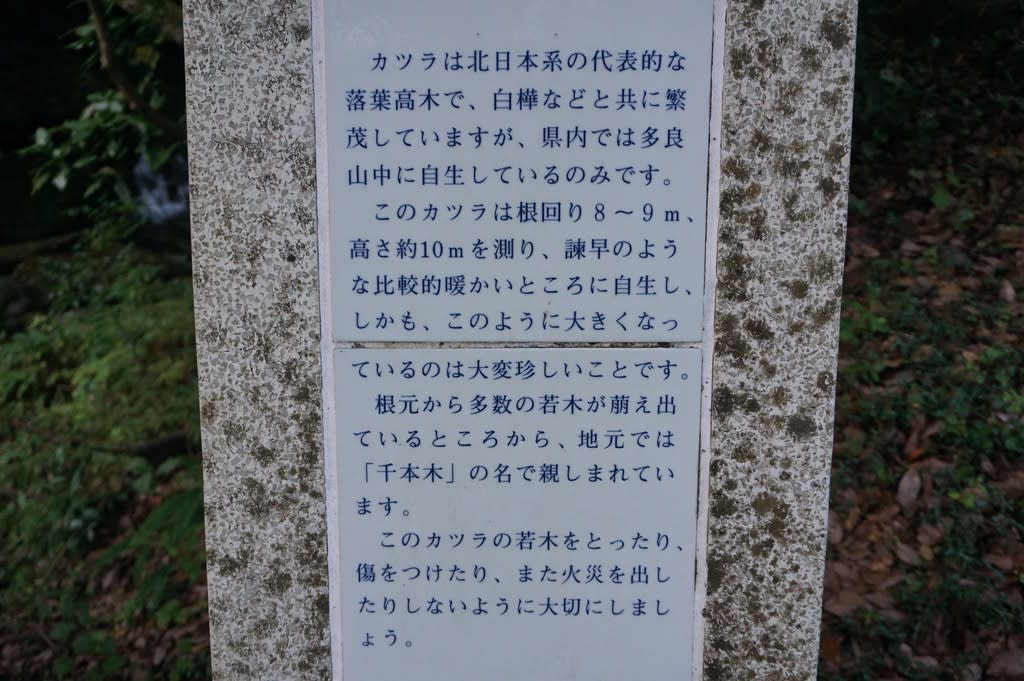

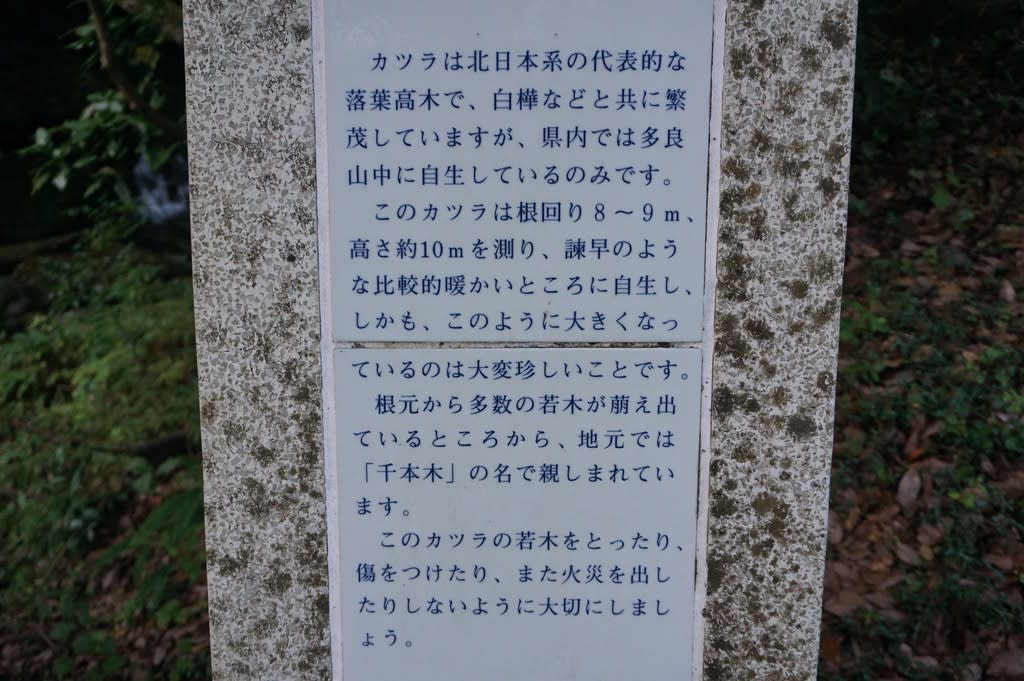

カツラの木

「カツラは、北日本系の代表的な落葉高木で、白樺などと共に繁茂していますが、県内では多良山中に稀に自生しているのみです。これらの中では最も大きく高さ約10mほどを測り、根元から多数の幹が簇生しているところから、地元では、「千本木」と呼ばれ親しまれています。」(諫早市のホームページ)

カツラの木は富川のさらに深い森の中にあります。

(瀧の右側がカツラの木)

【富川渓谷】

諫早市の中心街から北におよそ12キロ、多良山系の奥深く入った本明川の一支流に富川渓谷があります。富川の森林は、豊富な植物群が自生し、自然環境も美しく、史跡巡りや夏の避暑地として古くから市内外の人々に「諫早の奥座敷」として親しまれてきました。

富川渓谷には、元禄時代の大洪水、大旱害を契機に、天下泰平と死者の供養を祈願して岩肌に刻まれた県指定史跡の五百羅漢があります。磨崖仏としては、県下随一のものであるといわれています。

(諫早市のホームページより引用)

お地蔵様

お堂の横にひっそりと佇まれる木像(一木造り)

周囲の岩壁にはたくさんの磨崖仏(五百羅漢)

よく見ると文字が刻まれているのがわかります。

川原の大きな岩にも

夏は水遊びで賑わう渓流

鎖を頼りに奥まで行けますが…(しっかりした靴じゃないと滑ります)

森深く散策すると

森のつり橋

「渓谷にかかる森の吊橋は、延長30m、幅員1.5mで、川面から10mの高さがあります。

床板は木製で仕上げ、すき間からも川面が見えます。」(諫早市ホームページ)

橋の上から見た渓谷

奥の院

「奥の院の十一面観世音菩薩座像」を紹介した案内板

上の案内板に書いてあるように、この十一面観世音菩薩座像は諫早家代々の守本尊として高城の山頂に奉安してしていたものを8代茂行公が1739年にこの奥の院の本尊として奉安したものです。

7代茂晴公が五百羅漢を発願し完成させたのが1707年。その約30年後ということになります。私見ですが、五百羅漢や金泉寺の千手観音奉納を持ってしても鎮まらなかった本明川の氾濫に、8代茂行公は先祖代々の守り神を奉納して川の怒りを静めようとしたのではないでしょうか。

この十一面観音は現在は別の場所に保管されています。

カツラの木

「カツラは、北日本系の代表的な落葉高木で、白樺などと共に繁茂していますが、県内では多良山中に稀に自生しているのみです。これらの中では最も大きく高さ約10mほどを測り、根元から多数の幹が簇生しているところから、地元では、「千本木」と呼ばれ親しまれています。」(諫早市のホームページ)

カツラの木は富川のさらに深い森の中にあります。

(瀧の右側がカツラの木)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます