8/3-5で富山旅行へ行ってきた旅行シリーズの続きです。

8/4の早朝に富山を出て、宇奈月温泉を経由して黒部峡谷鉄道の欅平までやってきました。

元々黒部峡谷鉄道の線路は、黒部川水系の水力発電開発のために日本電力によって建設されたもので、現在の黒部峡谷鉄道は関西電力の100%子会社です。全路線が富山県内ですから、黒部川水系の発電は北陸電力じゃないのかと思いたくなるのですけど、ここで発電した電力は関西で利用されるので、関西電力なのです。(東京電力が福島に火力・原子力を作っていたのと同様)

一般の人間が乗車できるのは宇奈月から欅平までで、通常は黒部峡谷鉄道で行って帰ることしかできません(平行する道路などが無いのと、いくつもの山々を越えないと他の地域に出られない)。一方で欅平の先には関西電力黒部専用鉄道があり、ここから黒部ダムの地下にある黒部川第四発電所までレールが繋がっているのです。

欅平に到着したら、欅平駅の2階にあるレストランで見学会の受付を済ませます。まだ朝の9:20なので、レストラン自体は営業開始時間前です。

最初にここで見学会の説明を受け、再度ホームへ移動します。

関西電力の職員から、見学会についての説明を受ける

再度欅平駅のホームに移動。通常の乗車スペースよりも奥の、降車スペースの方へ移動する

側線には次の宇奈月行きの列車が待機している

まずヘルメットを受け取って被る。見学会中は安全のため、基本的にヘルメットを被っています

待ち時間に少し冬期歩道を見学。冬期歩道とは、トロッコ列車の運行されない冬期に関西電力職員が通うためのトンネルです。なお、宇奈月から欅平まで20kmを越えるので、ずっと登ってくると6時間がかりになるのだそうな

冬期歩道の中。気温が10℃前後のようで、ひんやりとしていた

宇奈月からのトロッコ列車が到着

宇奈月からやってきた列車の後方3両ほどを切り離す

リラックス車に乗車。宇奈月から牽引してきた機関車は折り返しのために切り離されたので、別の機関車を待つ

通常旅客列車の牽引を行わない、残りわずか2両の凸型電気機関車ED形がここで活躍している。欅平下部駅までの500m程を牽引する

欅平下部駅に到着。なお、欅平から500m程進んだ後にスイッチバックで入線する

欅平下部駅からは欅平上部駅まで竪坑エレベーターで移動する。ここの時点で標高は600mだが、ここから垂直に200m上がるのだ

竪坑エレベーターの内部。1939年に建設された物で、オーチス製。わりと近年になるまで、日本最大の巻き上げ能力(最大積載量4500kg)を誇っていた。このエレベーターは線路の一部でもあり、客車や貨車、機関車もこれで移動するのである

欅平上部駅に到着。標高は800mとなった

欅平上部駅のホーム。すぐに列車に乗るのでは無く、一旦ここで竪坑展望台に出る。近年は黒部ルート見学会ではなく、黒部峡谷鉄道の有料ツアーでも竪坑展望台には来られるようになった

この流し台は現役で、関電の職員が利用している。水が美味しいのだそうです

まだこの時点では乗車する次の列車は来ていなかった

欅平上部駅の側線に1両だけ置かれていた客車

竪坑展望台に出る

8月だが、遠い山肌にはわずかに残雪が見える

展望台の上にある建物。以前は宿舎だったそうだが、現在は使われていないとのこと

駅の方へ戻る

先ほどの竪坑エレベーター

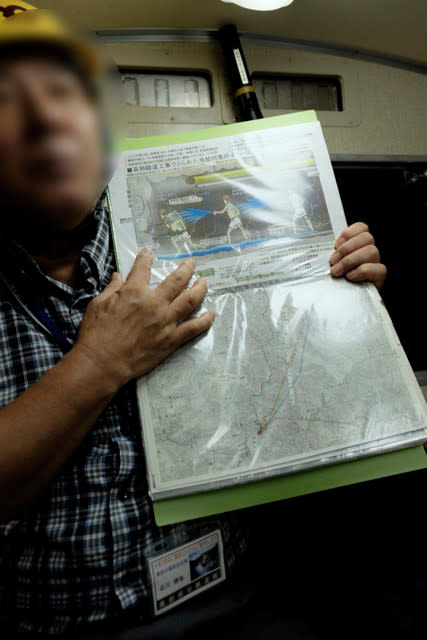

関西電力黒部専用鉄道の路線図(実質的には黒部ルートの経路図)および時刻表。鉄道部分は黒部川第四発電所まで。1日4便の定期列車が設定されている、れっきとした鉄道なのだ

温度計があったので見てみると、12.2℃。真夏でもこんな温度なのだ

ここからはこの列車に乗車する。客車は黒部峡谷鉄道の客車よりも二回り小さくなり、機関車は凸型の充電池式電気機関車となる。この客車が小さいので、大きな荷物が持ち込めないのだ

充電池式電気機関車BB72。なぜ、充電池式を採用しているのかというと、この先に硫黄を伴う高熱隧道があり、架線を敷くこともできないし、ディーゼルは軽油に引火の懸念があるので、充電池式が採用されているのだ

客車の車内に入る。2008年のアルナ車両製。しかし、非常用に黒電話が設置されている。狭い車内に8人くらい乗り込むので、かなりきつい

列車が走り出すと窓が曇る。手動ワイパーが設置されている

高熱隧道の説明を行う関西電力の職員さん。高熱隧道とは、160度近い熱を持つ岩盤帯で、掘削中はダイナマイトの自然発火などで甚大な人的被害が発生した。このため、冷たい水を後方からかけて掘削する人員を高熱から守ったり、ダイナマイトの自然発火を防ぐために様々な方法が試みられた

高熱隧道の辺りは硫黄臭が漂う。現在は水が別のトンネルで流れているため、温度は40℃台となっているらしい

仙人ダム駅に到着。この駅は橋の上にある

仙人谷ダム。黒部川第三発電所のダムである。このダムを戦時中に建設するため、先ほどの高熱隧道や冬期の雪崩で多くの人名が失われた。一度は建設中止命令が富山県側から出たが、太平洋戦争に向けた軍需工場での電力を必要とする軍部が天皇陛下(昭和天皇)からの見舞金を支給したため、工事が続行されて完成した

下流側を見る。谷間を川が流れて行く

仙人谷ダムの横を見ると、あれ?自動車(ナンバープレート無いけど)とトラックと重機が。これらはトロッコでは運べないので、インクラインで運んだのだそうだ

仙人谷駅から黒部川第四発電所方向を見る

BB72の姿

連結器に注目。日本では他でほとんど見ない、リンク式の簡易な連結器である

見学会の参加者は3両に別れて乗車していた。後方には、関電職員用1両と貨車1両も繋いでいる

仙人谷ダムを見たら、次は黒部川第四発電所へ入ります。

以下、次回。

8/4の早朝に富山を出て、宇奈月温泉を経由して黒部峡谷鉄道の欅平までやってきました。

元々黒部峡谷鉄道の線路は、黒部川水系の水力発電開発のために日本電力によって建設されたもので、現在の黒部峡谷鉄道は関西電力の100%子会社です。全路線が富山県内ですから、黒部川水系の発電は北陸電力じゃないのかと思いたくなるのですけど、ここで発電した電力は関西で利用されるので、関西電力なのです。(東京電力が福島に火力・原子力を作っていたのと同様)

一般の人間が乗車できるのは宇奈月から欅平までで、通常は黒部峡谷鉄道で行って帰ることしかできません(平行する道路などが無いのと、いくつもの山々を越えないと他の地域に出られない)。一方で欅平の先には関西電力黒部専用鉄道があり、ここから黒部ダムの地下にある黒部川第四発電所までレールが繋がっているのです。

欅平に到着したら、欅平駅の2階にあるレストランで見学会の受付を済ませます。まだ朝の9:20なので、レストラン自体は営業開始時間前です。

最初にここで見学会の説明を受け、再度ホームへ移動します。

関西電力の職員から、見学会についての説明を受ける

再度欅平駅のホームに移動。通常の乗車スペースよりも奥の、降車スペースの方へ移動する

側線には次の宇奈月行きの列車が待機している

まずヘルメットを受け取って被る。見学会中は安全のため、基本的にヘルメットを被っています

待ち時間に少し冬期歩道を見学。冬期歩道とは、トロッコ列車の運行されない冬期に関西電力職員が通うためのトンネルです。なお、宇奈月から欅平まで20kmを越えるので、ずっと登ってくると6時間がかりになるのだそうな

冬期歩道の中。気温が10℃前後のようで、ひんやりとしていた

宇奈月からのトロッコ列車が到着

宇奈月からやってきた列車の後方3両ほどを切り離す

リラックス車に乗車。宇奈月から牽引してきた機関車は折り返しのために切り離されたので、別の機関車を待つ

通常旅客列車の牽引を行わない、残りわずか2両の凸型電気機関車ED形がここで活躍している。欅平下部駅までの500m程を牽引する

欅平下部駅に到着。なお、欅平から500m程進んだ後にスイッチバックで入線する

欅平下部駅からは欅平上部駅まで竪坑エレベーターで移動する。ここの時点で標高は600mだが、ここから垂直に200m上がるのだ

竪坑エレベーターの内部。1939年に建設された物で、オーチス製。わりと近年になるまで、日本最大の巻き上げ能力(最大積載量4500kg)を誇っていた。このエレベーターは線路の一部でもあり、客車や貨車、機関車もこれで移動するのである

欅平上部駅に到着。標高は800mとなった

欅平上部駅のホーム。すぐに列車に乗るのでは無く、一旦ここで竪坑展望台に出る。近年は黒部ルート見学会ではなく、黒部峡谷鉄道の有料ツアーでも竪坑展望台には来られるようになった

この流し台は現役で、関電の職員が利用している。水が美味しいのだそうです

まだこの時点では乗車する次の列車は来ていなかった

欅平上部駅の側線に1両だけ置かれていた客車

竪坑展望台に出る

8月だが、遠い山肌にはわずかに残雪が見える

展望台の上にある建物。以前は宿舎だったそうだが、現在は使われていないとのこと

駅の方へ戻る

先ほどの竪坑エレベーター

関西電力黒部専用鉄道の路線図(実質的には黒部ルートの経路図)および時刻表。鉄道部分は黒部川第四発電所まで。1日4便の定期列車が設定されている、れっきとした鉄道なのだ

温度計があったので見てみると、12.2℃。真夏でもこんな温度なのだ

ここからはこの列車に乗車する。客車は黒部峡谷鉄道の客車よりも二回り小さくなり、機関車は凸型の充電池式電気機関車となる。この客車が小さいので、大きな荷物が持ち込めないのだ

充電池式電気機関車BB72。なぜ、充電池式を採用しているのかというと、この先に硫黄を伴う高熱隧道があり、架線を敷くこともできないし、ディーゼルは軽油に引火の懸念があるので、充電池式が採用されているのだ

客車の車内に入る。2008年のアルナ車両製。しかし、非常用に黒電話が設置されている。狭い車内に8人くらい乗り込むので、かなりきつい

列車が走り出すと窓が曇る。手動ワイパーが設置されている

高熱隧道の説明を行う関西電力の職員さん。高熱隧道とは、160度近い熱を持つ岩盤帯で、掘削中はダイナマイトの自然発火などで甚大な人的被害が発生した。このため、冷たい水を後方からかけて掘削する人員を高熱から守ったり、ダイナマイトの自然発火を防ぐために様々な方法が試みられた

高熱隧道の辺りは硫黄臭が漂う。現在は水が別のトンネルで流れているため、温度は40℃台となっているらしい

仙人ダム駅に到着。この駅は橋の上にある

仙人谷ダム。黒部川第三発電所のダムである。このダムを戦時中に建設するため、先ほどの高熱隧道や冬期の雪崩で多くの人名が失われた。一度は建設中止命令が富山県側から出たが、太平洋戦争に向けた軍需工場での電力を必要とする軍部が天皇陛下(昭和天皇)からの見舞金を支給したため、工事が続行されて完成した

下流側を見る。谷間を川が流れて行く

仙人谷ダムの横を見ると、あれ?自動車(ナンバープレート無いけど)とトラックと重機が。これらはトロッコでは運べないので、インクラインで運んだのだそうだ

仙人谷駅から黒部川第四発電所方向を見る

BB72の姿

連結器に注目。日本では他でほとんど見ない、リンク式の簡易な連結器である

見学会の参加者は3両に別れて乗車していた。後方には、関電職員用1両と貨車1両も繋いでいる

仙人谷ダムを見たら、次は黒部川第四発電所へ入ります。

以下、次回。