アジサイを見に、鎌倉の長谷寺まで出かける。

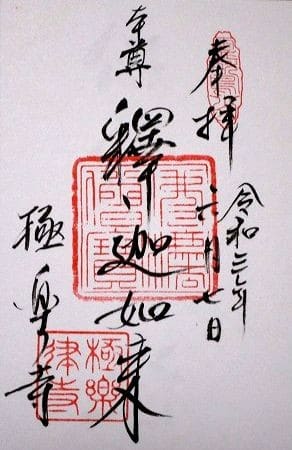

朱印のことを先に記すと、朱印は書き置きで、一枚1000円である。まぁ、高い。しかし、よく見ると、凸凹がある。下の仏像とアジサイが凸凹である。

これは刺繍したものだ。刺繍入りのご朱印は、初めてか…。どこかで以前、貰った記憶があるような気がするが、いずれにしても、レアなものだ。

”HASE KANNON 1300”である。なんでローマ字表記にするのか、古老は理解しかねる。

造立1300年とご朱印にもありますね。”造立”であって、”創建”ではない。

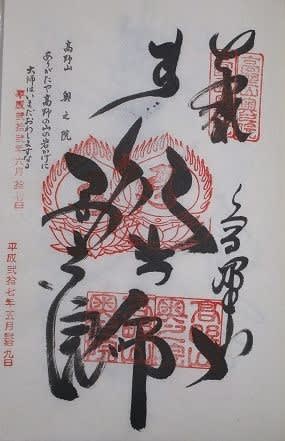

721年に徳道上人が霊夢を見、2体の十一面観音像を彫り、一つは奈良の長谷寺に、もう一つは海に流した。10年後にその観音像が鎌倉に流れ着いたという。徳道上人を招き、736年に長谷寺を創建したと云うことである。

1300年というのは、観音像が彫られてから1300年たったということであり、長谷寺の創建はそれより15年後である。これが由緒だが、確かなことは分かっていない。

宗派は真言宗系と思っていたが、調べると、「単立」でどの宗派にも属していない。

観音堂。高さ9.18メートルの十一面観音像だが、威圧感がある。

アジサイ園は観音堂の左横の斜面にある。入園料は300円。狭い通路で一方通行である。かなりの人出だったが、渋滞することはなかった。週末は入場制限するのではないか。

満開というニュースだったが、まだ花は硬かった。満開になり始めたといったところだ。