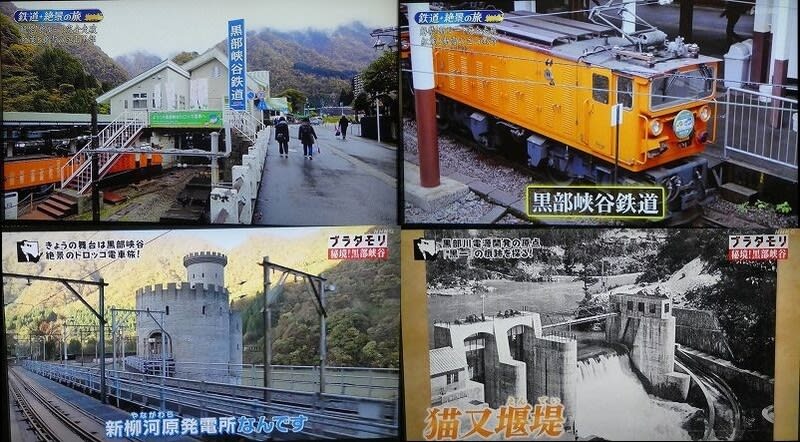

先日NHKの『ブラタモリ』とBS朝日の『鉄道絶景の旅』で

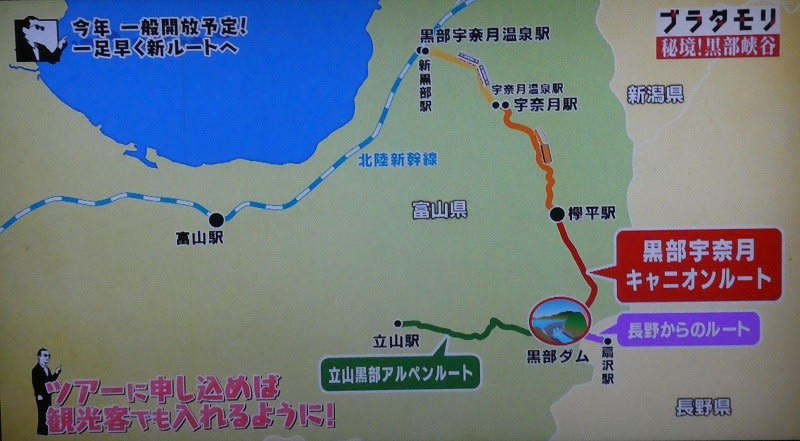

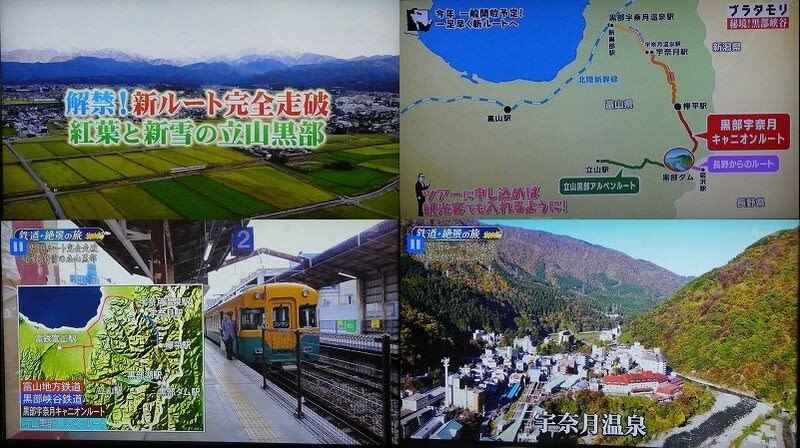

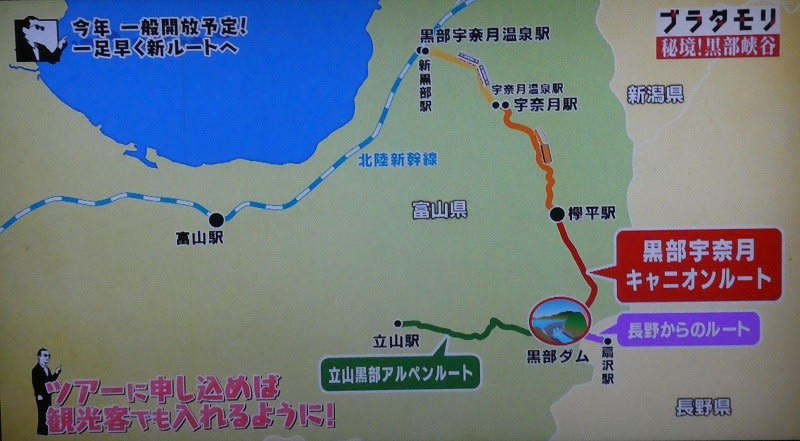

今年からツァーに申し込めば行けるようになる『黒部宇奈月キャニオンルート』を紹介していた。

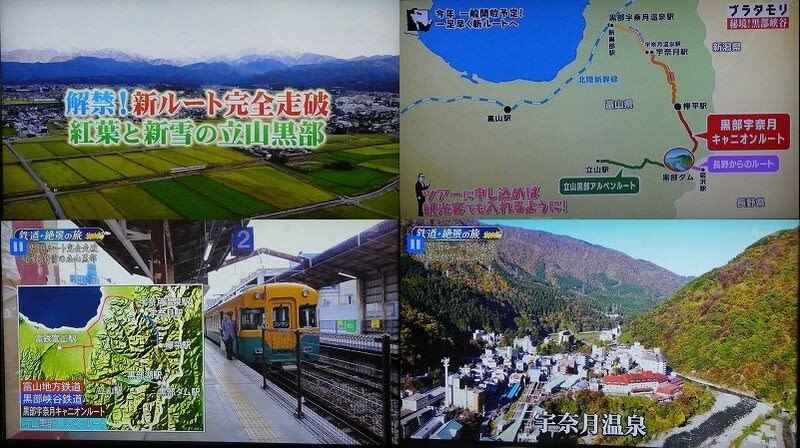

『鉄道絶景の旅』は鉄分は多めだけど純粋な旅番組なので普段は見ていない。

『ブラタモリ』は地形や歴史を学べるので毎週見ている。

立山と黒部峡谷鉄道は1967年、私が中二のときに行ったことがある。

まだアルペンルートは開通しておらず、1963年に完成した黒部川第四ダムにも未だ行けてない。

それだけに黒部川の電源開発のすべてがわかる『キャニオンルート』にはとても関心があった。

ということで北陸新幹線からだと新黒部駅、昔からのルートだと富山駅から富山地方鉄道で宇奈月へ。

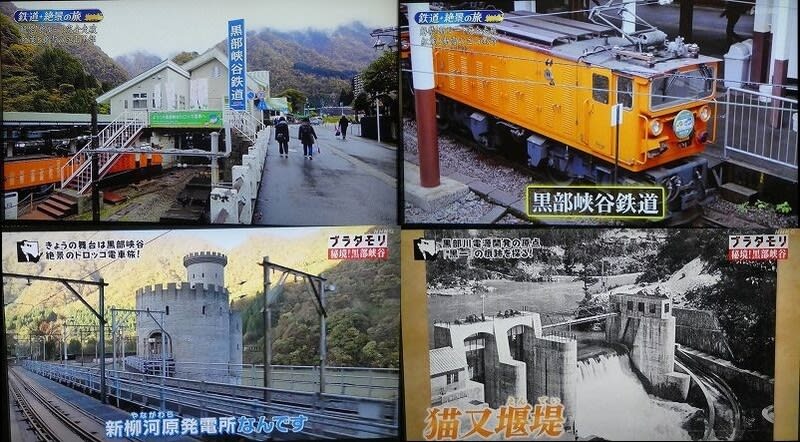

宇奈月からは電源開発資材運搬用に敷設された黒部峡谷鉄道(トロッコ列車)で進む。

中二のとき、上記の新柳河原発電所はできておらず、旧柳河原発電所が稼働していた。また後述する猫又堰堤も当時現役だった。

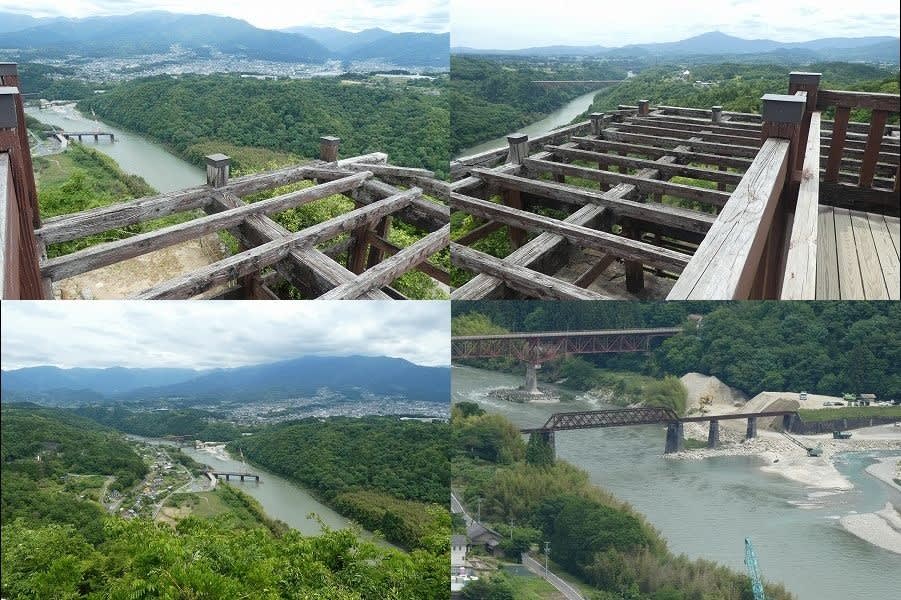

そして黒部峡谷鉄道の終点欅平(けやきだいら)に到着。

番組ではそこから工事用トロッコ電車に乗り換えて進んでいく。

少し進むと、トンネル内に貨車を積み込めるエレベーターがあり、一気に260m高度を稼ぐ。

鉄道が急勾配を克服する方法としてループ式とかスイッチバック方式とかアプト式などがあるが、エレベーターは初めて見た。

エレベーターを出ると次のトロッコ列車が待っていた。今までは電気機関車だったが、ここからは蓄電池機関車が牽引する。戦前(1936年工事開始)にエレベーターとか蓄電池機関車なんて、今でもビックリするシステムである。

仙人谷のダム建設地まで下記のように熱湯が噴き出す高熱隧道区間があったため小さ目のトンネルで電化もできなかったのだろう。

ここは乗鞍火山帯と白山火山帯の交差するような場所で地質的にも熱水が上がってくるような場所になっているらしい。

そんな高熱隧道の掘削をするのに頭上と後方から水をかけながら、それも20分交代の大変な工事だったそうだ。

そうして造った仙人谷ダムの水は欅平に造られた第三発電所に送られている。

また仙人谷ダムから地下を進むと地下200mに黒部川第四発電所がある。

その名のとおり、アーチ式の黒部川第四ダムの発電所であるが、写真にもある発電タービンの水車をどうやって運び込んだか・・・さきほどの小さいトロッコかと思ったら・・・その先にあるインクラインで上流側から運び入れたそうだ。

このインクラインで高低差456mを克服したわけだが、これってケーブルカーとどこが違うの?

日本国内でインクラインといえば琵琶湖疎水の南禅寺付近にあるものしか頭に浮かばない。たぶん荷物運搬用をインクライン。旅客用をケーブルカーとして区別してるんだろう。そういえばケーブルカーは鋼索鉄道、ロープウエイは索道というからどれも高度差を克服する手段のひとつなんだよね。

ということで、バスで黒部ダム駅まで行くと、アーチ式の黒部第四ダムまで到着する。

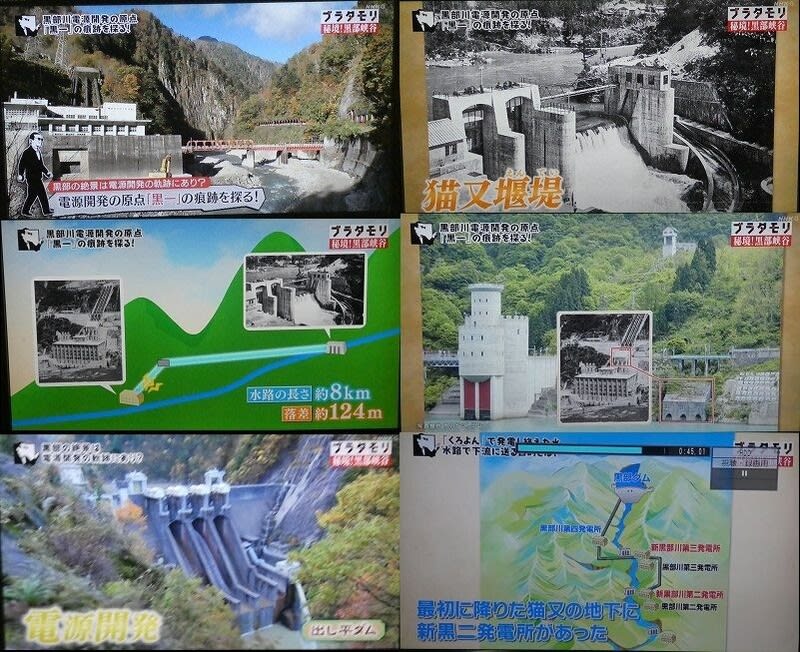

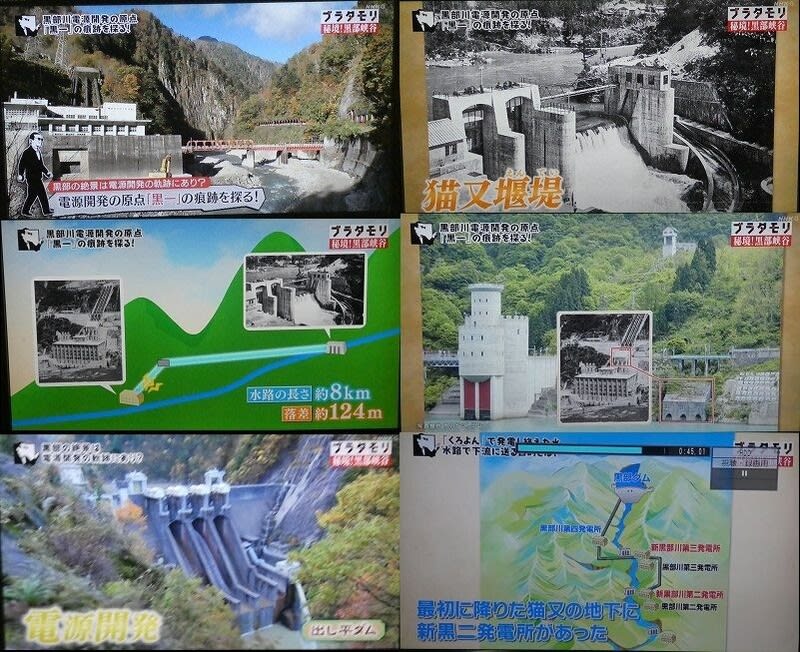

しかし第四ダムというからには第一ダムなどがあるはずで『ブラタモリ』ではその秘密。電源開発の歴史を辿って紹介していた。

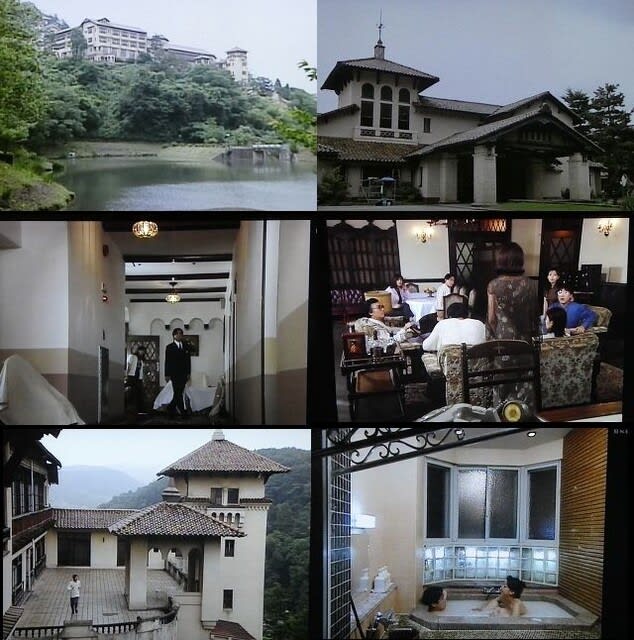

ここで前述の西洋式のお城のような新柳河原発電所と猫又堰堤が出てくる。

すなわち、新柳河原発電所の隣に昔あったのが黒部川第一発電所にあたる旧柳河原発電所(枠内の写真)で、猫又堰堤から取水していた。現在の新柳河原発電所は猫又堰堤より下流に造った出し平ダム(排砂問題で有名になった)から取水しているが・・・

そして前述した仙人谷ダムの水は欅平の黒部川第三発電所で使っているが、その黒部川第三発電所に隣接して新黒部川第三発電所がある。ここは黒部川第四発電所で使った水を再利用(発電)するために造られた。そして旧猫又堰堤付近に造られた第二発電所(欅平との間に建設した小屋平ダムから取水)の地下に新黒部川第二発電所で再々利用するというシステムになっているそうだ。