その1の続き。

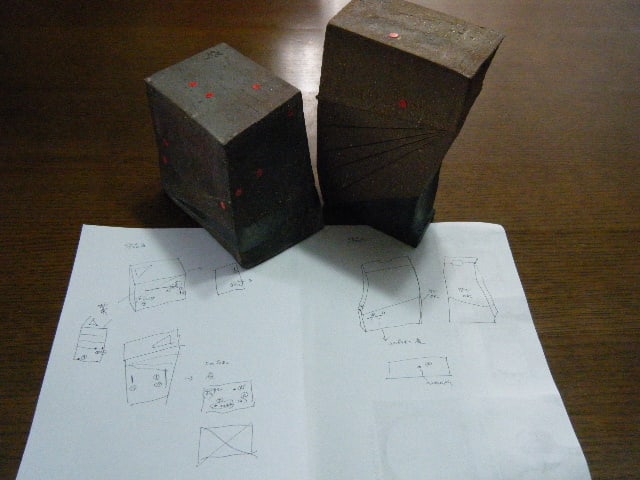

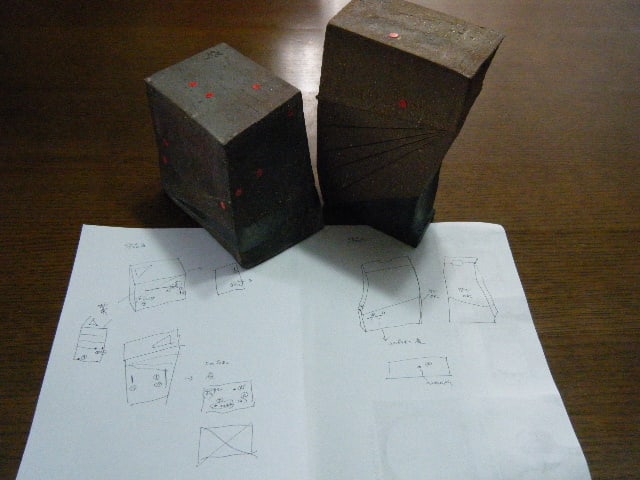

ぐい吞みの方は完成ですが、こちらの花器二つ。

水を入れてみると、大きな亀裂の部分は大丈夫ですが、他の箇所多数から水が染み出してきます。

それらの箇所に赤いシールを貼って、その場所をメモしました。

こりゃ大変だ。余りに多い。

タタラの貼付け部分はもちろん、土自体もしまりが悪かったのかな。

こりゃダメですと、依頼者に電話を入れようかなとも思いましたが、何でもトライです。

その手法がこれ。

花器を電子レンジで温めて、アラルダイトを浸みこませていきます。

十分に染み込むように、ドライヤーでさらに温めながらの作業です。

こんな手法は、どんな繕いの本でも載っていません。

高槻の漆研究家の先生に教わった手法です。

でも、先生もこんなにたくさん漏れる部分がある品物の繕いはご存じなかったのでは。

亡くなられた先生の教えをどんどん広めて欲しいと仰る奥さんの意向に沿って、私は手法については、全てオープンです。

そして、最後は「新うるし」による色合わせです。

金粉や銀粉で蒔いて装飾する方がいいか、迷うところですね。

完成です。

亀裂の部分は、少し目立ちますが。

他の染み出した多数の箇所は、全く分かりませんね。

反対側。

こちらの花器、この亀裂の部分の繕いは、よく目立っていますね。

もう一度、手を加えましようか。

その場合、次はこの部分の艶を消す方法の出番ですね。

この二つの花器、実際に花を活けて様子を見ていますが、水漏れ等一切大丈夫です。

今度お会いして手渡すまで、私もこれらの花器を楽しませてもらっています。

手渡す時には、こんな状態でしたよと、水が染み出た多数の箇所のメモも渡しましょう。