【ますのすし】(富山駅)

2022. 8.24投稿

2024. 3.16第2版投稿

2017年(平成29年)4月23日

マエダ「全国有名駅弁大会」で購入 価格1,400円

[製造元](株)源

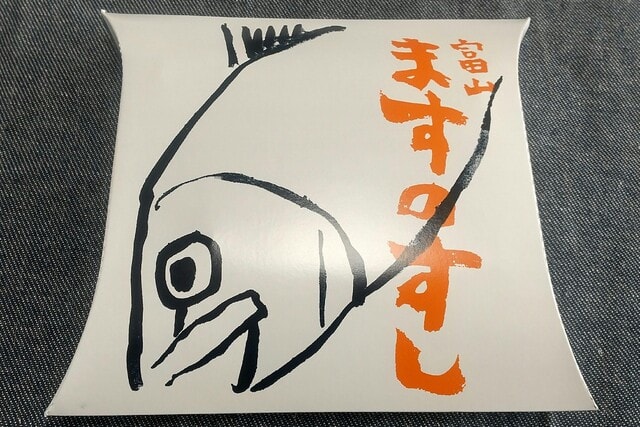

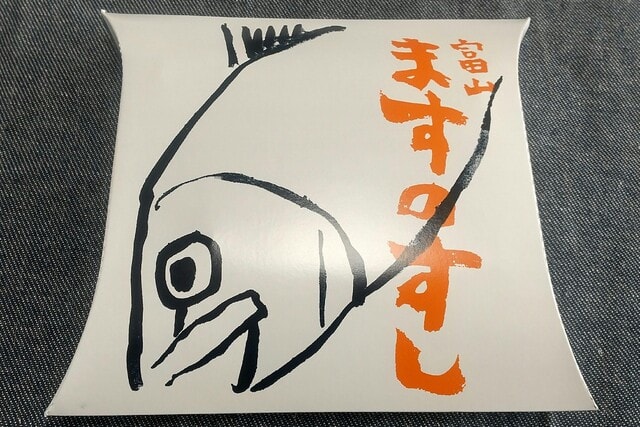

1965年(昭和40年)から、日本の洋画家で文化勲章を受章した中川一政(なかがわ かずまさ)画伯が描いた絵の掛紙(ピローケース)が使われています。

木製の「曲げ物」の容器に入った押し寿司です。

お寿司は笹でくるまれており、ほんのりとよい香りがします。もっちりとしたご飯の上にピンク色のますの身がのっています。

鱒好きにとっては、ほどよい脂がある美味しい押し寿司です。

現在も1,600円(税込)で販売されていて、公式ホームページで次のように案内されています。

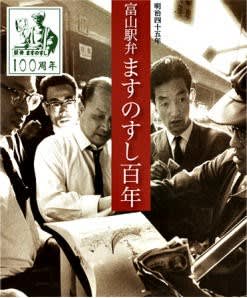

全国のみなさまに愛され続けて100年 富山駅弁ますのすし

ほどよい脂ののった鱒、富山神通川流域でとれる県産米を使用したすし飯、緑が濃く香りの良い国産笹。味と色彩が見事に調和した富山の名産品です。

2012年(平成24年)「ますのすし」は100周年を迎え、次のようにアナウンスされています。

駅弁ますのすし 次の100年へ

ますのすしの起源は平安時代とされ、勅使に持たせた献上品が始まりでした。

当時は、今のような形のものではなく、米を醗酵材料とした魚の身だけを食べる「なれずし」と呼ばれるものでした。

それから、米を一緒に食べる「生なれ」へと変化し、源の前身である料亭[天人楼]でも名物として喜ばれました。

明治には早寿司の流行とともに今の鱒寿司の原形となり、明治41年に駅弁業に転身した源が、北陸本線・富山駅構内にてオリジナルのパッケージと現代に引き継がれる製法で『ますのすし』を販売し、富山のお土産として全国に広まりました。

写真は昭和38年頃、富山駅での立売風景。後ろにはディーゼル特急『白鳥』が見えます。

2024年(令和6年)2月10日

スーパーマエダ「全国有名駅弁大会」で購入 価格1,700円

[製造元](株)源

価格以外前回購入時と変更点はありません。

1965年(昭和40年)から、日本の洋画家で文化勲章を受章した中川一政(なかがわ かずまさ)画伯が描いた絵の掛紙(ピローケース)が使われています。

掛紙(ピローケース)の裏には、「ますのすし」の起源などが書かれています。

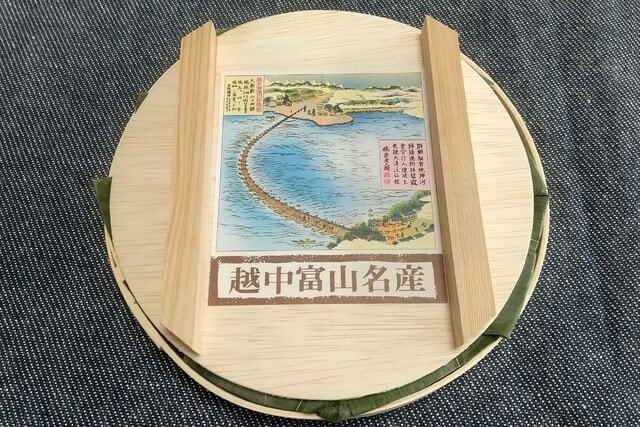

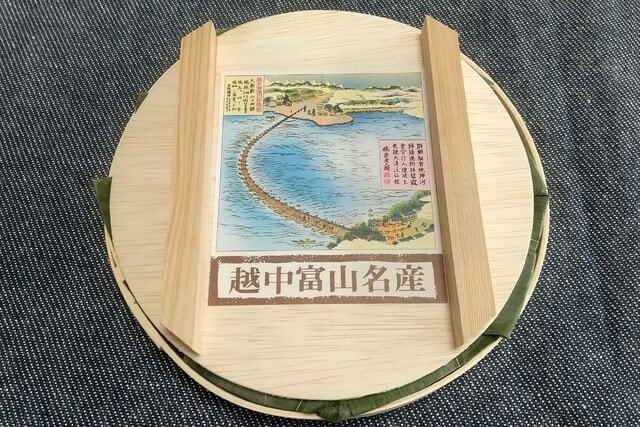

木製の「曲げ物」の容器(サイズ…縦23×横26×高5.5)で、2本の竹で挟むように両側2ヵ所に専用の太い強力ゴムをかけ、食べるまでずっと押し続けられています。

お箸の他に切り分けるプラスチックナイフが付いています。

蓋には「越中神通川船橋図」。神通川に架かっていた船橋は、船を64艘を鎖でつなぎ、その上に板を渡したものだったそうです。

木製の曲げ物に、笹の葉を敷き、酢飯を詰め、マスの身を貼り、竹とゴムで押す。こうして完成したものを、逆の順に開いていきます。

食べ方としては、これをプラスチックナイフで切り分けて食べても良いのですが、マスの身がきれいに切れないことが多いのです。

ネット上にはきれいな食べ方を紹介している方もいます。

https://ameblo.jp/koho-fujikawamayu/

笹を開かないで、全体をひっくり返して蓋の上に乗せ、それをプラスチックナイフで切り分けます。

切り分けたら、そのまま笹をむきながらいただきます。

これだったら、列車の中でもきれいに頂くことが出来ますね。

参考になりました。

現在も販売されていますが、「ますのすし」には数種類あり、「駅弁」として販売している物は、公式ホームページでは次のように紹介されています。

ますのすし一重 1,700円(税込)

全国のみなさまに愛され続けて100年

富山駅弁ますのすし

程よく脂ののった鱒、富山県産米を使用したすし飯、緑が濃く香りが高い笹。味と色彩が見事に調和した歴史ある富山の名産品です。

1965年(昭和40年)から、日本の洋画家で文化勲章を受章した中川一政(なかがわ かずまさ)画伯が描いた絵の掛紙(ピローケース)が使われています。

掛紙(ピローケース)の裏には、「ますのすし」の起源などが書かれています。

木製の「曲げ物」の容器(サイズ…縦23×横26×高5.5)で、2本の竹で挟むように両側2ヵ所に専用の太い強力ゴムをかけ、食べるまでずっと押し続けられています。

お箸の他に切り分けるプラスチックナイフが付いています。

蓋には「越中神通川船橋図」。神通川に架かっていた船橋は、船を64艘を鎖でつなぎ、その上に板を渡したものだったそうです。

木製の曲げ物に、笹の葉を敷き、酢飯を詰め、マスの身を貼り、竹とゴムで押す。こうして完成したものを、逆の順に開いていきます。

食べ方としては、これをプラスチックナイフで切り分けて食べても良いのですが、マスの身がきれいに切れないことが多いのです。

ネット上にはきれいな食べ方を紹介している方もいます。

https://ameblo.jp/koho-fujikawamayu/

笹を開かないで、全体をひっくり返して蓋の上に乗せ、それをプラスチックナイフで切り分けます。

切り分けたら、そのまま笹をむきながらいただきます。

これだったら、列車の中でもきれいに頂くことが出来ますね。

参考になりました。

現在も販売されていますが、「ますのすし」には数種類あり、「駅弁」として販売している物は、公式ホームページでは次のように紹介されています。

ますのすし一重 1,700円(税込)

全国のみなさまに愛され続けて100年

富山駅弁ますのすし

程よく脂ののった鱒、富山県産米を使用したすし飯、緑が濃く香りが高い笹。味と色彩が見事に調和した歴史ある富山の名産品です。

製造元の源は、江戸時代に富山町旅篭町で旅館と紙屋を営んでいた、源梅山(みなもとばいざん)が料理業を中心として吉川屋を営んだのが始まりと言われています。

1908年(明治41年)富山駅の開業にあわせ創業、構内営業人となり、1912年(明治45年)には「ますのすし」の販売を開始しています。

1908年(明治41年)富山駅の開業にあわせ創業、構内営業人となり、1912年(明治45年)には「ますのすし」の販売を開始しています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます