Web-yoshy'sGarageへようこそ♪

管理人のヨッシーです。

東北ツーリング- 中編 -は、

秋田県と青森県の県境「白神山地」より、

青森県は「津軽半島」「下北半島」へと向かう、

19日(土)・20日(日)の2日間の

出来事をお届けします。

では...

『2018年東北ツーリング - 再挑戦(中編) -』

をご覧下さい。

- 再挑戦(中編) -

10月19日(土)am5:00起床。

お宿の窓を開け放つと...。

この日も

「最高の青空」が広っていた。

『ウェスパ椿山』

青森県深浦町のウェスパ椿山は、

夕陽が美しい日本海や世界遺産白神山地、

十二湖など人気のスポットに囲まれた、

宿泊もできる自然豊かなリゾート施設。

----

宿泊した

「鍋石温泉・ウェスパ椿山」は、

深浦町営の施設。

管理も行き届き

ゲストハウスを利用すれば

格安での宿泊も可能。

日本海に突き出した

露天風呂の宿として人気の

「黄金不老不死温泉」と同様の源泉も引かれ、

質の良い温泉が

疲れた身体を優しく癒やしてくれた。

「モヤイ像」

- 人と人の心をつなぐ「結び」の象徴 -

モヤイ像の前で手を繋いで空を見上げたら、

あったかい気持ちがあふれてくる。

あなたとあなたの大切な人が「結ばれ」、

「モヤイ合う(想い合う)」日々が

末長く続きますように、

人々の

「モヤイ合う(想い合う)」心が

さらに縁を結びますように。

『友好の証』

昭和59年6月、

伊豆七島新島の新島村から

東京都大田区蒲田東口商店街に

「友好の絆」として贈られました。

以来、

JR蒲田駅東口の広場に鎮座し

「モヤイ合う」蒲田東口商店街の人々の姿を

見守り続けてきたモヤイ像。

所ジョージさんがメインパーソナリティを務める

テレビ番組「所的蛇足講座」(福岡放送制作)で

全国に紹介され、

視聴者にプレゼントされることとなり、

平成11年2月17日、

大田区蒲田東口商店街から

800キロの長旅を経て

「ウェスパ椿山」へとやって来ました。

モヤイ像は

新島と蒲田東口商店街、

そして深浦町の友好の証として

ここに鎮座している。

『表裏で表情の違うモヤイ像』

片方は女性、

もう片方は男性の表情をしたモヤイ像。

人との絆や結びを表し、

歴史とロマンを秘めています。

女性は貴重な動植物が生息する

世界自然遺産「白神山地」を、

男性は雄大な日本海を見守っています。

自然と人とも結び、

「ウェスパ椿山」の象徴とも呼ぶべき像です。

大切な誰かとモヤイ像の前に来たら、

手を繋いで静かな気持ちで

空を見上げてみてください。

『新島「モヤイ像」の由来』

旅はいつも

「思い出」が残る。

新しい風景や見知らぬ人に会いたくて旅に出る。

しかしそこで待っているのは

「自分自身の内側」に

ほかならないことを発見する。

新島の「モヤイ像」は

心の片すみに放ってある

「透明な旅の日々」と同じなのではなかろうか。

身をひるがえして牙をむく自然を相手に

私たちの祖先は、

流人ともども漁に農に力を合わせて

その生を生きた。

流人もその要請によくこたえたという。

古くから新島では

「共同して仕事に当たる」ことを

「モヤイ」と呼んだ。

私たちにとって「モヤイ」とは、

そういう

歴史とロマンを秘めた言葉である。

ここに集う人々よ、

物言わぬモヤイの像は

あなた達に何を語りかけるであろうか。

願わくば私たちと共にその、

遥かなる祖先の声を聞かれむことを。

-東京都新島村長/出川長芳-

-新島石彫グループ代表/大後友市-

----

旅とは...

「等身大の自分と向き合う」ものナリ。

我今...

遙かなる旅路へと赴かん。

東北の旅(ロングツーリング)は

まだ始ったばかり。

『白神山地』

白神山地は、

秋田県北西部と青森県南西部にまたがる

約13万haに及ぶ広大な山地帯の総称です。

ここには人為の影響をほとんど受けていない

世界最大級の原生的なブナ林が分布し、

この中に多種多様な動植物が生息・自生するなど

貴重な生態系が保たれており、

1993(平成5)年12月に

世界遺産(自然遺産)に登録されました。

- 白神山地ビジターセンターHPより -

----

ウェスパ椿山より

白神山地は「十二湖」へと、

愛車Kawasaki/ZRX1100-C2の

鼻先を向ける。

国道101号線より

県道280号線へ入るとスグ、

浸食崩壊により凝灰岩の

白い岩肌がむき出しになった、

「日本キャニオン」が目に飛込んできた。

美しい...。

『十二湖散策コース』

コバルトブルーの「青池」をはじめ、

エメラルドグリーンの「鶏頭場の池」、

ブナの原生林、野鳥などの

「白神山地」の色彩を

色濃く体験できる散策エリア。

アップダウンも少なく、

足下も砂利やウッドチップが配され

歩きやすく人気の散策コース。

----

自然遺産「白神山地」にある

散策ルートの中でも特に人気のある、

「十二湖散策」をトレッキング。

-所要時間1時間30分(休憩時間10分)ー

『十二湖』

十二湖(じゅうにこ)は、

白神山地西部に位置するブナ林に囲まれた

33の湖沼群の総称。

江戸時代に発生した大地震による

山崩れによってできたといわれています。

その際、

大小33の湖沼ができたが、

崩山から眺めると12の湖沼が見えたことから

「十二湖」と呼ばれるようになった。

青いインクを流したような色といわれる

「青池」が特に有名です。

『青池』

-自然が作りし奇跡のブルー-

「青池(あおいけ)」は十二湖の内の1つ。

青池のブルーは完全に自然が作り出したもので、

はっきりとした原理はいまだに解明されていない。

天気や光の当たり具合、

見る角度によって表情を変える青(ブルー)は、

四季折々に訪れる者を魅了する。

----

美しい「鶏頭場の池」を横目に

歩くこと500m。

小高い坂を登ると...

神秘的なブルーに身を包んだ

「青池」がその姿を現わした。

湖畔に設置されたウッドデッキより

「青池」を観察してみると...。

太陽光を浴び

ブルーに輝く湖の色もさることながら、

この湖の透明度に驚かされた。

『ブナ自然林』

世界遺産「白神山地」は

ジブリ映画「もののけ姫」の

舞台(モデル)になったとも言われる場所。

「白神山地」に

一歩足を踏み入れるとそこには...

世界最大級規模の

「ブナの原生林」が広がっている。

風に揺れ奏られるブナの葉の音。

どこからともなく聞こえる野鳥の声。

そしてなにより...

澄み渡った空気は

『呼吸することが心地良い』

ということを改めて教えてくれる。

世界遺産「白神山地」で出会った

「ブナ」の自然林は

癒しの力に満ち溢れている...。

『沸壺の池』

十二湖のなかでも

「青池」に匹敵する透明度の沸壺の池。

青池⇒ブナ林⇒沸壺の池という

人気の散策コース上にあるので

観光しやすいスポット。

近年、

木造の展望スペースも設置されたことで

鑑賞しやすくなった。

----

ブナ林を抜け

300mほど歩くと...。

「沸壺の池」が現れた。

駐車場管理の方が、

落ち葉の多いこの季節は

「青池」よりも美しですよと仰った通り、

この日の「沸壺の池」は、

「青池」に負けず劣らずの

美しさであった。

どうやら

「沸壺の池」は青池よりも

水の流れ込みが多い様で

落ち葉は池に溜まらず

下流へと流れていく様ダ。

『青森県道200号線-鶴田町-』

青森県鶴田町では、

9月上旬ごろから10月下旬に掛けて

「つがる・千秋・世界一・ジョナゴールド・

北斗・陸奥・王林・ふじ」など、

美味しさにこだわった

「津軽の代表品種」のりんごが

数多く栽培されている。

----

白神山地は十二湖を後にし...

「青森県の新絶景」を見る為に、

国道101号線(大間越街道)を

鰺ヶ沢方面へと向かい、

岩手山が美しく望むことのできる

県道200号線に入ったところで

愛車Kawasaki/ZRX1100-C2を止めた。

りんごの果実が実る季節に

青森県に訪れたのであれば、

こんな写真を撮影したくなるものだ。

県道に接した

「りんご農園」で記念撮影をしていると...

軽トラに乗った農場の皆さんが

不思議そうな顔をして通り過ぎる。

彼らにとっては

"あたりまえ"に思える様な光景もまた、

ツーリングでは忘れ得ぬ光景となるものなのだが...

きっと"りんご泥棒"だと

思われていたことでしょう...(笑)

『鶴の舞橋-青森県鶴田町-』

ー 日本一の木造三連太鼓橋 -

鶴の舞橋は平成6年7月8日、

岩木山の雄大な山影を

湖面に美しく映す

「津軽富士見湖(廻堰大溜池)」に、

日本一長い三連太鼓橋

「鶴の舞橋」として架けられました。

全長300メートルもの三連太鼓橋は

ぬくもりを感じさせるような

優しいアーチ形状をしており、

「鶴と国際交流の里」

鶴田町のシンボルとして、

多くの人々に愛されている。

岩木山を背景にした舞橋の姿が

「鶴が空に舞う姿」に見えるとも言われ、

また、

橋を渡ると長生きできるとも言われます。

夜明けとともに浮かび上がる

湖面の橋の姿や、

夕陽に色づく湖と鶴の舞橋は絶景で、

季節の移り変わりと共に

多くの観光客たちの目を楽しませています。

青空と岩木山を背景にした

「日本一の木造三連太鼓橋」の姿は、

真に鶴が舞うかの如くに優美な

「青森県の新絶景」であった。

「鶴と国際交流の里」である

鶴田町のご当地マンホールもやはり...。

ヨッシーはかなり以前より

ツーリングに訪れた先の

「ご当地マンホール」を撮影し続けていて、

その撮影枚数はかなりの数にのぼる(汗)

いつかブログで公開できれば

興味のある方も居られるのかもしれませんが、

今は面倒なのでやりません(笑)

『青森名物街道-メロンロードー』

津軽半島の日本海側に

屏風山(びょうぶさん)と呼ばれる

砂丘地帯があります。

津軽平野から見ると、

松林が立ち並ぶ砂丘がまるで

屏風を巡らせたようだとその名はつけれた。

この一帯には、

遮光器土偶で有名な

縄文時代後・晩期の「亀ヶ岡遺跡」

約2万5千年前の「世界最大規模の埋没林」

季節ごとに

きれいな花々が咲き誇る「ベンセ湿原」など

見所はたくさんありますが、

夏の間ひときわ賑わうのは、

砂丘地帯の名産「メロン」と「すいか」の

露天が連なる「メロン・すいか街道」

である。

----

「津軽富士見湖(廻堰大溜池)」を後にし

「津軽半島」の最先端「竜飛岬」へと

愛車の鼻先を向ける。

以前に「龍飛岬」までのルートとして

「五所川原広域農道(通称:米マイロード)」

は利用したことがあるので、

今回は

「屏風山広域農道(通称:メロンロード)」

を使い向かいます。

どこまでも延びる

メロンロードの直線を走っていると、

季節でも無いのにどこからともなく

「メロンの香り」がしてくるというのは

ホントウの話しだから面白い(笑)

『小説「津軽」の像記念館』

太宰と子守のタケが

数十年振りの再開をした場所で

「津軽」のラストシーンを具象化した像が

建てられている記念館。

その他、

タケが思い出を語る映像や

太宰ゆかりの資料等が展示されている。

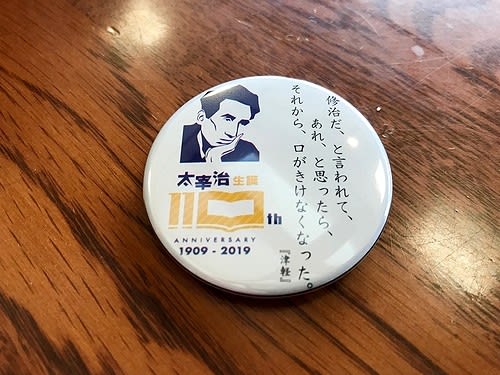

『太宰治』

太宰 治(だざいおさむ)、

1909(明治42)年6月19日-

1948(昭和23)年6月13日(没)は、

日本の小説家。

本名は津島修治(つしましゅうじ)

自殺未遂や薬物中毒を克服し

戦前から戦後にかけ多くの作品を発表。

没落した華族の女性を主人公にした

『斜陽』はベストセラーとなる。

その作風から

坂口安吾、織田作之助、石川淳らとともに

「新戯作派」「無頼派」と称された。

主な作品に『走れメロス』『津軽』

『お伽草紙』『人間失格』がある。

『小説「津軽」』

小説「津軽」は青森県出身の作家、

太宰治の主な作品の一つ。

小山書店の依頼を受け、

「新風土記叢書」の第7編として

書かれたものである。

特に「人間失格」「斜陽」などの作品は、

登場人物の境遇や心情において、

救われない・やりきれない思いを

感じさせるものが多いが、

「津軽」では

それら憂鬱さを感じさせる出来事はなく、

出会う人々との

心地の良い交流が描かれている。

小説「津軽」の中では、

主人公(太宰治)が

郷里である津軽各地を見て回り、

懐かしい人々と再会しながら、

最後は小泊村(現:中泊町小泊)に住む

太宰の幼少時代の子守「越野タケ」と

再会を果すまでの道中に訪れた

舞台が紹介されている。

以前に津軽半島へ

ツーリングで訪れた際に

立寄ることが出来なかった、

小説「津軽」の像記念館に

今回は立寄ることにした。

小説「津軽」の作中で、

太宰が子守「タケ」と

30年振りに出会うという

「ラストシーン」を具象化した

「小説津軽の象」を

ようやく見ることが叶った。

幸運にも、

今年は太宰治生誕110周年にあたり、

来場記念として期間限定(数量も限定)の

オリジナル缶バッチも

いただくことができた。

いつの日か...

ゆっくりとした時間の流れの中で、

太宰ゆかりの地を旅してみるのも

よいものだな...、

と記念館の壁に掛けられていた、

「斜陽館」の版画を見ながら感じた。

※斜陽館:太宰治の生家。

現在は五所川原市太宰治記念館。

小泊より国道339号線は、

小泊道より竜泊ラインへと

その呼び名を変える...。

『竜泊ライン』

津軽半島最北端の西側海岸線を走る

国道339号線の小泊(こどまり)から

竜飛崎までの区間。

荒々しい日本海を眺望しながら走る

南側の海岸道路は、

途中から一気に山岳道路と化し、

海と山の両方の道路を楽しむことができる。

----

折腰内より

「眺瞰台(ちょうかんだい)」まで

海岸線の絶景を見ながら向かう。

『眺瞰台(ちょうかんだい)』

「眺瞰台」は、

小泊から竜飛崎をつなぐ国道339号

通称「竜泊ライン」の最高地点にある展望台。

天気の良い日には、

日本海から津軽海峡、北海道や小泊岬、

龍飛埼灯台等の景観が綺麗に眺められる。

- 360@旅行ナビより -

----

竜泊ラインを軽快に駆け、

「眺瞰台」に

愛車Kawasaki/ZRX1100-C2を止めた。

昨年は

「濃霧」の中であったが、

今年は打って変わり、

心地良い秋風を全身に感じながら

岬越しに「北海道」を望む

贅沢な一時であった。

下記にリンクを貼った

「360@旅行ナビ」で、

竜飛岬周辺の

臨場感のあるパノラマ画像が

楽しめますのでどうぞ♪

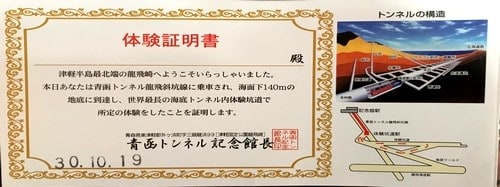

『青函トンネル記念館』

海底240m、総延長53.85Km。

津軽海峡の海の底を貫く「青函トンネル」。

「展示ホール」では構想から42年、

過酷な条件の中で繰り広げられた数々の軌跡を、

当時の資料をもとに

「音や映像」「立体モデル」などを交えて、

わかりやすくご紹介している。

そして、

海面下140mの世界を体験できる

「体験坑道」へは日本一短い私鉄

「青函トンネル竜飛斜坑線/もぐら号」に

乗り込み「斜度14度の斜坑」を、

わずか9分で下ります。

今も利用されている「地下坑道」の一角に、

特設展示エリアを設け

実際に掘削に使われた機械や器機などを展示し

当時の現場を再現展示することで、

世界に誇る大事業を体感することができる。

- 体験ツアーの所要時間は約45分 -

『体験坑道』

海面下140mの別世界に

竜飛斜坑線で行く体験坑道。

津軽海峡の海の底を貫く青函トンネル。

実際に工事作業に使った

「地下の坑道」に下り、

24年という長い工期の末にたどり着いた

その壮大なプロジェクトを体感できる。

『青函トンネル竜飛斜坑線/もぐら号』

日本一短い私鉄

「青函トンネル竜飛斜坑線 もぐら号」

青函トンネル工事における作業員の移動や、

物資の輸送などを目的として建設されました。

青函トンネルにある2つの定点のうち、

本州側の竜飛定点(旧・竜飛海底駅)に通じる。

斜度14度の斜坑を、

わずか9分で海面下140mへ到達する。

----

35便「記念館駅」pm4:05-発。

もぐら号に乗り込み

海面下140mの旅に出発♪

けたたましい「警報音(ブザー音)」とともに、

斜坑を通じて

風が吹き抜けないように設置された

「風門(鉄の扉)」がゆっくりと開いてゆく...。

すると、

水面下140mへと続く坑線が姿を現わす。

是真に「映画の如く」。

確実に安全を確かめる様に、

ゆっくりゆっくりと「もぐら号」は

水面下140mの世界(地下坑道)へと進む。

『坑道駅』pm4:13-着。

「坑道駅」より約100m下降まで

坑道は続くとのこと。

フェンスのさきは「暗く不気味」。

『坑道展示エリア』

実際に作業坑として使われた一角に

展示エリアを設け、

実際に掘削に使われた機械や器機を展示し、

当時の現場の雰囲気を再現展示している。

ー 青函トンネル記念館パンフレットより -

----

係員の女性の指示に従い

「坑道内部」を進みます。

ボーリングなどの

穴開けに用いる先端の刃の展示。

『ダイヤモンドビット』

『メタルビット』

『スタビライザー』

『青函トンネル』

本州側の青森県東津軽郡今別町浜名と

北海道側の上磯郡知内町湯里とを結ぶ

全長53.85km(海底部23.3km)の

海底トンネル。

旧国鉄の青函連絡船5隻が暴風雨に見舞われ転覆、

1430人が犠牲となった

「洞爺丸事故」を機に実現に向けて大きく動き出した。

掘削は昭和64年北海道側より始まり、

2年後に本州側も掘削を開始。

1987年に完成し翌88年3月、

青函連絡船に代わり

「JR津軽海峡線」が開通した。

2016(平成28)年3月の

北海道新幹線の開業に伴い、

トンネルは海峡線と北海道新幹線が

共用するようになり、

狭軌の在来線と標準軌の新幹線が

通行できるように

「3線軌条(さんせんきじょう)」となっている。

『青函トンネル体験坑道を終えて』

仲間がツーリング記に

「体験坑道」を書いていたのを見て

立寄ることにしました。

時間の掛る「体験坑道」は、

「竜飛岬」や「竜飛岬灯台」「階段国道」と

見所の多い「竜飛岬」では

訪れる機会の少ない場所なので、

今回はとても良い機会となりました。

仲間に感謝♪

『体験坑道/体験証明書』

体験証明書もゲット。

「証明書」は

ツアラー御用達のアイテムですね(笑)

<青函トンネル工事の記録>

青函トンネル記念館を後にし、

「竜飛岬」を巡る♪

『竜飛岬-津軽海峡冬景色歌碑ー』

石川さゆりさんの名曲

「津軽海峡・冬景色」の歌謡碑。

ボタンを押すと...

「ごらんあれが竜飛岬北のはずれと…」

と2番の歌詞が流れる。

津軽海峡を見下ろす高台にあり、

名曲の世界が一望できる。

----

お約束の「歌碑」。

青空のもとで聴く

「津軽海峡冬景色」は最高の一言♪

今回は「ボタンを3回」押しました(笑)

『石川さゆり/津軽海峡冬景色』

ー詞:阿久 悠/曲:三木たかし-

<石川さゆり/津軽海峡冬景色>

『階段国道339号線』

昭和49年に国道に指定された

「階段国道339号」は、

竜飛漁港バス停と

龍飛埼灯台を結ぶ総延長388.2m、

362段の日本で唯一の階段国道。

----

何度も訪れている場所なので

階段の写真は割愛(笑)

『竜飛埼灯台』

「龍飛埼灯台たっぴさきとうだい)」は、

青森県津軽半島の竜飛埼の突端に立つ

白亜の円形大型灯台。

周辺は津軽国定公園に指定され、

展望台からは

津軽海峡越しに北海道を望む風光明媚の地。

日本の灯台50選にも選ばれている。

『竜飛岬の名物』

-たっぴyAの母さん-

竜飛の名物はといえば

「津軽海峡冬景色歌碑」駐車場の

「たっぴyAの母さん」だ...。

明朗快活な彼女の

セールストークに眉をひそめ

通り過ぎる方達も多いが、

彼女の明るさもまた

旅を彩る良い

「旅情」なのではないかと感じ、

「ねぶた」が印刷されたパッケージが

土産に最適な

「ほたての塩焼き」を買った。

母さん...

これからも頑張ってな♪

「竜飛岬」pm5:00-

『竜飛漁港ー太宰治文学碑』

昭和50年10月9日、

龍飛漁港に建立された太宰治の文学碑。

碑文には小説「津軽」の一節、

「ここは、本州の袋小路だ。読者も銘肌せよ。

諸君が北に向って歩いている時、

その路をどこまでも、さかのぼり....」

と刻まれている。

----

誰そ彼時迫る...

真に美しきかな「竜飛埼」。

太宰の文学碑を後に、

今別・外ヶ浜と駆け抜け

青森市内に予約したお宿へと向かう...。

東北ツーリングの3日目も、

好みの乗り味に仕立てられた

愛車Kawasaki/ZRX1100-C2は

快調そのもの♪

夕陽沈む「青森湾」を望む

国道280号線を経て

青森市内へ入る頃には、

時計の針は

pm7:30ーを指していた。

10月20日(日)am5:00-起床。

お宿の駐車場で荷物を積みながら

頭上を見上げると...

心地良いほどの快晴♪

この日は「下北半島」を巡ります。

下北半島に訪れるのは3度目なのですが...

過去2回「振られた(辿り着けなかった)」

場所に向かいます。

『岩木山展望所』

青森の市街地から

八甲田山へ国道103号を

登っていく途中にある展望所。

天気のいい日には

岩木山を望むことができるほか、

「八甲田除雪隊の歌碑」は

近付くと隊歌を聴くことができます。

----

青森市内より国道4号線(奥州街道)を使い

「下北半島」へ

直接向かうのも良いが...。

それでは面白くもない(笑)

紅葉の季節らしいツーリングをしなくては

この時期の東北を巡る価値はない。

....という事で、

国道103号線(八甲田ゴールドライン)で

「八甲田山」へと向かう。

『萱野高原』

「萱野高原」は、

「十和田八幡平国立公園」の北の玄関口。

八甲田山の北麓に展開する標高 520mの高原。

初夏には、

新緑の絨毯を敷きつめたようになり、

秋には、

紅葉した八甲田山を間近に望む。

芝生のなだらかな傾斜地は

ウマの放牧場となっている。

「萱野高原」を駆け抜け...。

酸ヶ湯温泉を越えたさきの

「酸ヶ湯公共駐車場」に

愛車Kawasaki/ZRX1100-C2を止めた。

登山口の美しい紅葉が眩しい。

「八甲田ゴールドライン」の

美しい紅葉のトンネルを駆け抜け...。

国道103号線を左に折れ

国道394号線に入ると

息を呑む風景に出会う...。

対向車も無い貸し切り状態の

国道394号線を、

『田代平湿原』方面へ向いさらに進む...。

ここまで深く色付いた紅葉の中を

走る経験はそうそうは出来まい...。

『田代湿原』

「田代平(たしろたい)湿原」は、

「八甲田」最大の面積を誇る湿原で、

裏八甲田に位置している。

見通しが良くダイナミックなパノラマ風景を

楽しむことができる。

----

県道40号線を跨ぎ

右コーナーを抜けたさきに、

この風景が広がる...。

深々と色付いた(紅葉した)

「田代平湿原」越しに

北八甲田山系(連峰)の「雛岳」を一望。

『八甲田連峰』

那須火山帯の中の、

八甲田火山群地域を「八甲田連峰」と称します。

大岳(1,585m)を主峰として

高田大岳、井戸岳、赤倉岳、前嶽、田茂萢岳、

小岳、硫黄岳、石倉岳、雛岳と10の山々を北八甲田、

櫛ヶ峰をはじめ6峰の山々を南八甲田といいます。

それぞれの山は

円錐状か台形状になっており、

高田大岳と両側に同じ間隔である小岳、

雛岳と噴火口の無い三峯が連なっているのは、

火山帯としては珍しいものです。

八甲田連峰は、

どれも四方にきれいに裾を開くようになっています。

そのため川が多く流れ、

上流では美しい渓谷や滝がよく見られます。

火山のなごりとして、

地獄沼などの噴気孔跡や温泉も数多くあります。

標高1,000mくらいまでは

「ブナの林」になっていますが、

それより上は「アオモリトドマツ」などの

針葉樹が主体になります。

1,400mより標高が高くなると高山帯で、

「ハイマツ」の群生となり

ナナカマドやミヤマハンノキなどの

低木が混成しています。

また、

多数の湿地帯があり

湿原植物の宝庫になっています

----

あまりに美しい風景に

見惚れるばかり...。

この地は訪れた翌週に

「積雪」が観測されたという...。

この景観は、

八甲田の魅せる

一瞬の煌めきであったのだろう...。

貴重な瞬間に出会えしことに

ただただ感謝。

『じゅねもち』

- 後世に残したい郷土の味 -

「じゅね」とは、

シソ科の一年草の「えごま」の事を指します。

「えごまの効能」としては、

美肌になれたり、

コレステロールを排出する手助けをしたり、

血管をやわらかく若返らせたりと、

まさにスーパーフードなのです。

「じゅねもち」とは、

そんな「えごま」の実を

煎って味噌と和えて「じゅねみそ」を作り、

そば粉や小麦粉で作った「串もち」に

たっぷり塗り焼いて食べる、

青森県南部地方のソールフードです。

----

道の駅「しちのへ」に立寄った際に、

秋田県南部地方のソウルフードの

「じゅねもち」が焼かれていたので

1串いただくことに。

焼かれた

「じゅね味噌」の香ばしさと

「そば餅」の風味が

絶妙なバランスで調和し、

重すぎず軽すぎずで間食に最適。

ふと思い出した際に

食べたくなる様な素朴な味であった。

『美味小屋「蛮(ばん)」』

美味小屋(うまごや)蛮(ばん)は、

下北半島(むつ市大湊)で

美味しいランチがいただけると人気のお店。

地元にとどまらず、

ビジネスや観光に訪れた人々の

「リピート率」も高い。

----

道の駅「しちのへ」より

国道279号線(下北半島縦貫道路)を使い

一気に北上し「むつ市」へ...。

東北ツーリング3日目の

目的地へと向かう前に、

国道388号線沿いにある

美味小屋「蛮」さんにて昼食。

『アランドロン』

美味しい料理を提供されている

「蛮」さんの中でも、

群を抜いて人気のメニューとなるのが、

「蛮」さんオリジナルの

「アランドロン」となります(笑)

(画像はご飯大盛り)

「アランドロン」は、

タップリ♪のチーズを包んだハンバーグに

衣をつけ揚げ焼きされたもので、

和風ソース(ご飯とは別皿)とカレーがあります。

今回はカレーを選択。

ハンバーグにナイフを入れると...

「サクッ♪」とした手応えを感じたあとに

「アラン♪ドロン」

とチーズがあふれ出てくる。

これがネーミングの由来か...(笑)

肝心のお味は、

想像していたよもずっと「マイルド」。

いかにも質の良い肉は

チーズとの相性も抜群。

肉汁とチーズが奏でるハーモニーは

言葉にならぬ美味しさ。

カレーは、

野菜のうま味(ブイヨン)がほど良く

スッキリとした味わい。

揚げ焼きされたハンバーグを

チーズと絡め食すもヨシ。

カレーに漬けて食すもアリ。

どちらにしても下北半島(むつ市)へ

訪れる機会があれば...

「アランドロン」はお薦めです。

「美味小屋 蛮(ばん)」

- Information -

青森県むつ市大湊新町16ー2

営業時間:10:00~20:00

定休日:火曜日

※お店の前に駐車場がありますが、

3台くらいしか停められないので注意が必要。

道路を挟んで向かいに

有料駐車場がありますので、

満車の時はご利用下さい。

(お食事の方には駐車券サービス)

中編の途中ですが...

あまりに内容が多く、

ブログの「文字制限」に引っ掛り

これ以上アップできなくなりました(笑)

この続きは

中編(その2)へと続きます...。

では

Thanks for coming!

Web-yoshy'sGarageは

ライダーの皆さんのお越しをお待ちしております♪

【関連記事】

【2018年東北ツーリング - 再挑戦(前編) -】<2018年11月12日更新>

【関連記事】<再挑戦(リベンジ)>

【Preparation for going to the Touring】<2017年8月19日更新>

【2017年夏ツーリング-前編-】<2017年9月20日更新>

【2017年夏ツーリング-後編-】<2017年9月27日更新>

【DEC.2017】<2017年12月19日更新>

【おまけ...みたいなもの?かな(笑)】<2017年12月31日更新>

【はじまりのとき】<2018年2月10日更新>

【ModifyRecord (1) -復活- 】<2018年3月4日更新>

【関連リンク】

【ウエスパ椿山】-公式HPー

【白神山地ビジターセンター】-公式HPー

【十二湖info】ー十二湖の観光情報Webサイト-

【メデタイ・ツルタ】-鶴田町観光Webマガジン-

【太宰治ミュージアム】ー公式HPー

【360@旅行ナビ】-日本全国観光案内サイト-

【青函トンネル記念館】ー公式HPー

【アプティネット】-青森県環境情報ネット-

ヨッシーは走ることで日本を応援しています。

このブログの人気記事

最新の画像[もっと見る]

やはりヨッシーさんが選ぶスポットに食事は素晴らしいです(´▽`)クスクス

画像も素晴らしく一度は行きたいと想うエリアになりました♪

全て書き上げたレポートをまた通しで読み返したいと思います。

さすがに東北だけあって、すでに寒そうな感じが

写真からでも感じますね(寒いと言うより寂しいか・・・)

まあ、何にしてもツーリングに出て色々見て食べて体験して羨ましい限りです

最終章楽しみにしています

ではまた

繰り返しお読みいただいて

ありがとうございます♪

嬉しいことを言ってくれますね((*´∀`))b♪

こうしてコメントを下さる方があると

励みになります♪(゚▽^*)ノ⌒☆

北海道も大自然を満喫できて良いのですが、

東北は北海道とは違い

「ディープ」さがまた良いですよ♪

オートバイの疲労度は、

東北が一番ですけどね(汗)

是非機会があれば

ツーリングを走り倒して下さい。

まだまだ

ツーリング記は続きますので、

お楽しみに♪

ネット環境が回復して良かったですね。

秋の東北...

皆さんから

寒かったでしょ?っと言われるのですが、

意外に気持ち良く走れました。

フリース生地のインナーと

オーバーパンツを着込めば快適でしたよ。

観光地を歩くと

薄ら汗をかくほどでしたから、

日中はインナーは不要でしたしね。

外気温16℃前後は

エンジンにも良い環境で、

走れば適度に

エンジンの熱を放熱することができ、

油温も水温も安定していたので、

走っていても「好調」さが

伝わってくるほどでしたよ♪

最終章まで

まだまだ先は長いですが、

飽きずにお読み下さいませm(_ _)m

警告音が鳴ってパトランプが回り、坑道へのゲートが開くときは、かなりテンション上がったのを思い出しました。

青森初日は陸奥湾フェリーを予約していたので、急いで走り抜けてしまいましたが、次の機会には十二湖で散策など、ヨッシーさんのようにゆっくり楽しんでみたいと思います(^.^)

体験坑道は以前から「懸案事項」として

あったのですが色々ありまして...(汗)

今回はイトーちゃんのツーリング記に

触発されて「絶対に行こう」と決めていました(笑)

あの坑道入口の「鉄の扉」が開く瞬間は、

メッチャ!テンション上がりますよね♪

坑道の中に吸い込まれていく様な

感覚も堪りませんでした(^^ゞ

白神山地は意外にスルーすることが多く、

今回はトレッキングも楽しめたらと

計画に組み込んでみましたが大正解でした。

青池も良いのですが、

ブナの原生林の癒やし効果は絶大ですので

お薦めですよ(* '-^) ⌒☆