今日「6月16日」は、「麦とろの日」

麦ごはんの会が2001(平成13)年に制定。「む(6)ぎとろ(16)」の語呂合せ。

栄養バランスが高く夏バテ解消効果もある「麦とろごはん」の普及を図る日として設けたそうだ。

麦とろご飯は麦飯にすりおろした自然薯(ヤマノイモ)の汁をかけて食べる料理である。

有名なものに旧東海道鞠子宿(現静岡県静岡市駿河区丸子)のとろろ汁がある。前に、3月8日「みやげの日」でも書いたが、江戸時代後期の十返舎一九の『東海道中膝栗毛』が出版される頃には、宿場や寺社のある所などには、みやげ物や名物の饅頭や餅などをを売る店が出来、旅人は、これを買ったり食したりした。例えば、東海道では、安倍川餅、丸子宿のとろろ汁、宇津谷(うつのや)峠の十団子、小夜の中山の飴の餅、日坂宿の蕨餅(よもぎもち)、桑名の焼きはまぐり、草津宿の姥ケ餅などがあり、中でも、鞠子のとろろ汁は、東海道を旅する人々にとっては、楽しみの一つといわれるほどの名物料理であった。

『東海道中膝栗毛』の弥次さんと喜多さんが府中宿を出て、にわか雨が降り出す中、昼飯にしようと丸子(鞠子)宿茶屋へ入り、名物のとろろ汁を食べようと、店の亭主に注文すると、女将と亭主が喧嘩を始め、すっていたとろろを床にこぼす。それをなだめようとした女までとろろ汁に滑って3人とろろだらけでぬるぬるになって、あっちへ滑り、こっちへころんで大騒ぎ。 これでは何時終わるか判らないと諦めて、弥次さん喜多さんは結局口にすることは出来ないまま店を出、先を急ぐことになるが、喜多さんがとろろ汁で一首詠む。

「喧嘩する夫婦は口をとがらして 鳶とろろにすべりこそすれ」(夫婦、ふうふう口をとがらす、鳶とろろ、とろろに滑る、と凝った組み立て)

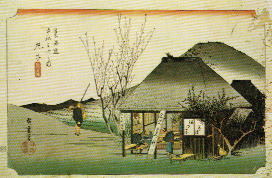

この十返舎一九の『東海道中膝栗毛』の鞠子宿の滑稽な様子は、以下参考に記載の原町商工会ホームページの十返舎一九の東海道中膝栗毛の丸子宿で見ることが出来る。面白いので、是非見られると良い。安藤広重(歌川広重)は、幕府の献上馬の行列に加わり(1832年)、初めて東海道の旅をし、その折のスケッチをもとに、出世作と言われる保永堂版「東海道五十三次」を残したが、その中の・丸子(鞠子)にも、「名ぶつ とろろ汁」の看板を掲げた小さな茶店が描かれている。丸子宿のとろろ汁や「丁子屋」は今も健在とか。このブログに貼付の絵と比べてみると良い。当時の雰囲気そのままだよ。以下参照。

「第六部 丸子(1/2) -広重五十三次をゆく- ニッポン彩発見」

http://doraku.asahi.com/earth/japan/hiroshige/060914.html

丁子屋の名物とろろ汁、美味しそうだよ。以下参照。

丁子屋の名物とろろ汁

http://twin-wings7.hp.infoseek.co.jp/chojiya/eat.html

松尾芭蕉も「梅若菜丸子の宿のとろろ汁」の一句を残している。

新春を迎えて梅も花咲き、川辺には水菜が青々と茂っている。駿河の国鞠子の宿のとろろ汁もおいしい季節を迎えていることだろう。といった意味で、芭蕉の『猿蓑』の中のこの名句は、門人の一人川井乙州(かわい おとくに)が江戸に公務で出発する時に詠んだ旅立ちへの激励が込められた餞別吟だそうだ。以下参考に記載の「芭蕉俳句全集」のここ参照)

このとろろ汁には、麦飯がよくマッチしたから、「麦とろ」として、現代にまで伝えられている。静岡は自然薯が有名。自然薯は自然生(じねんじょ)が転じたもの。ヤマノイモ科・ヤマノイモ属の植物、あるいはその芋として発達したもので、いわゆる山芋のこと。本来は標準和名ヤマノイモ、学名はDioscorea japonica。本州から四国・九州及び、朝鮮半島、中国に分布する。元来は野生のものであるから、山へ行って掘ってくるものであった。現在では、畑で栽培されており、畑の地下深く入る芋は収穫にはむかないので、最初から長いパイプの中に栽培する。野生のヤマノイモ(自然薯)以外に、畑で栽培される品種がいくつかある。よく出回っているものの多くは、ナガイモの品種である。

ナガイモ(長芋)は、円柱状の芋を持つ。芋の粘りは少なく、きめも粗いが、生産は比較的容易である。、我が地元、兵庫県丹波市・篠山市で採れるツクネイモ(丹波ヤマノイモ:黒皮種)は、芋は丸みを帯びている。粘り、きめの細かさがナガイモやイチョウイモ(主な産地=群馬県太田市)よりも強く、ヤマノイモと並び、最も美味とされる。山芋やツクネイモは美味しいが、高いので、正月など特別な時以外、庶民には、なかなかしょっちゅう食べるというわけにも行かない。その点、ナガイモは、安価であるため、スーパーなどで常備売られている。少し、粘りはないが、逆に、こちらの方が、あっさりと食べれて良いという人も多い。私などは、歳をとったせいもあるのこちらで、十分である。

私は子供の頃から、余りこういったずるずるしたものを好まなかったので、食べなかった。要するに喰わず嫌いである。初めて食べたのは、若い頃、東京で仕事をしている時、よく仕事で千葉の房総の方へも出張したが、そこでは、毎朝、食膳にとろろ汁が出る。最初は食べなかったが、勧められて食べている間に、美味しいので好きになった。納豆も同じ。子供の頃食べなかったが、水戸の方へ出張すると毎朝、納豆が出るので、食べるようになったもの。

麦飯も戦時中はよく食べさせられたが、好きではなかった。しかし、若い頃、大阪の商社より、ある関東の衣料品関係のメーカーへ転職しその工場で、3週間ほど寮に泊り込みで研修を受けたことがある。そのメーカーには、東北の方から女工さんが数千人寮に入っており、毎日、朝・昼・晩と麦飯である。最初は、美味しくないので、余り食べなかったが、3週間もいると、食べないではいられない。兎に角、そこから、研修中は出してもらえないのである。それに、麦飯は腹持ちが少ないため直ぐに腹が減る。食べて慣れてくると、これが美味しいのである。いくら食べても、直ぐに腹が減る。3週間の研修を終えて、東京の本社へ出るようになった頃には、麦飯のファンになっていた。・・・といっても、それ以来、麦飯は、殆ど食べていない。

人気TV番組の「はなまるマーケット」の知ってい得する「とくまる」の番組で、「麦とろ」の美味しい食べ方の特集をしていた。薬丸君が本当に美味しそうに食べていた。彼は、美味しい時と層でないときがすぐにわかる。

「とくまる」バックナンバー、に6月14日(木)放送「麦とろ」

http://www.tbs.co.jp/hanamaru/tokumaru/t070614.html

それを、見ていて、食べたくなった。今日は、家人に麦とろをつくるよう頼んでおいた。米飯にかけて食べる場合は「とろろかけご飯」というが、今までは、とろろかけご飯ばかり食べていた。久しぶりに、麦飯にとろろ汁をかけて食べてみよう。山芋は“山のうなぎ”と呼ばれるほど精がつくと言われている。これからの暑い時期を乗り切るのにも良い食べ物だ。

また、6月16日の今日は、六本木ヒルズで、枝元なほみ先生の「全国の名物麦とろをたべちゃおう!」イベントも開催されるそうだ。全国47都道府県の麦とろレシピの中から、何品かを紹介してくれるという。以下参照。

麦とろの日イベント「これだ!日本の3大麦とろ2007」開催!

http://www.enjoytokyo.jp/OD004Detail.html?EVENT_ID=78237

(画像は、歌川広重の東海道五十三次・丸子「名物茶屋」。別冊・太陽浮世絵シリーズ「広重」より) 2007-03-08の画像を使うこと。

麦とろご飯 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%A6%E3%81%A8%E3%82%8D%E3%81%94%E9%A3%AF

麦とろの日イベント「これだ!日本の3大麦とろ2007」開催!

http://www.enjoytokyo.jp/OD004Detail.html?EVENT_ID=78237

十返舎一九の東海道中膝栗毛/ 原町商工会ホームページ

http://www.hara-s.or.jp/yajikita/yajikita_flame.htm

第六部 丸子(1/2) -広重五十三次をゆく- ニッポン彩発見

http://doraku.asahi.com/earth/japan/hiroshige/060914.html

丁子屋の名物とろろ汁

http://twin-wings7.hp.infoseek.co.jp/chojiya/eat.html

芭蕉俳句全集

http://www.ese.yamanashi.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/Default.htm

麦とろ倶楽部

http://www.mugitoro-club.jp/

麦とろご飯 - レシピ | ウーマンエキサイト

http://erecipe.woman.excite.co.jp/detail/?recipe_id=6444e7919a0bee03be6b6af471443721

link chuden | エコライフ倶楽部 | 麦とろ

https://link.chuden.jp/ecolife/shun/shun082.asp

ロハスな和食レシピ(1)自然生料理の真髄は【麦とろ・とろろ汁】

http://www.maturi.co.jp/resipi/resipi01.html

はなまるマーケットの「とくまる」

http://www.tbs.co.jp/hanamaru/tokumaru/

麦ごはんの会が2001(平成13)年に制定。「む(6)ぎとろ(16)」の語呂合せ。

栄養バランスが高く夏バテ解消効果もある「麦とろごはん」の普及を図る日として設けたそうだ。

麦とろご飯は麦飯にすりおろした自然薯(ヤマノイモ)の汁をかけて食べる料理である。

有名なものに旧東海道鞠子宿(現静岡県静岡市駿河区丸子)のとろろ汁がある。前に、3月8日「みやげの日」でも書いたが、江戸時代後期の十返舎一九の『東海道中膝栗毛』が出版される頃には、宿場や寺社のある所などには、みやげ物や名物の饅頭や餅などをを売る店が出来、旅人は、これを買ったり食したりした。例えば、東海道では、安倍川餅、丸子宿のとろろ汁、宇津谷(うつのや)峠の十団子、小夜の中山の飴の餅、日坂宿の蕨餅(よもぎもち)、桑名の焼きはまぐり、草津宿の姥ケ餅などがあり、中でも、鞠子のとろろ汁は、東海道を旅する人々にとっては、楽しみの一つといわれるほどの名物料理であった。

『東海道中膝栗毛』の弥次さんと喜多さんが府中宿を出て、にわか雨が降り出す中、昼飯にしようと丸子(鞠子)宿茶屋へ入り、名物のとろろ汁を食べようと、店の亭主に注文すると、女将と亭主が喧嘩を始め、すっていたとろろを床にこぼす。それをなだめようとした女までとろろ汁に滑って3人とろろだらけでぬるぬるになって、あっちへ滑り、こっちへころんで大騒ぎ。 これでは何時終わるか判らないと諦めて、弥次さん喜多さんは結局口にすることは出来ないまま店を出、先を急ぐことになるが、喜多さんがとろろ汁で一首詠む。

「喧嘩する夫婦は口をとがらして 鳶とろろにすべりこそすれ」(夫婦、ふうふう口をとがらす、鳶とろろ、とろろに滑る、と凝った組み立て)

この十返舎一九の『東海道中膝栗毛』の鞠子宿の滑稽な様子は、以下参考に記載の原町商工会ホームページの十返舎一九の東海道中膝栗毛の丸子宿で見ることが出来る。面白いので、是非見られると良い。安藤広重(歌川広重)は、幕府の献上馬の行列に加わり(1832年)、初めて東海道の旅をし、その折のスケッチをもとに、出世作と言われる保永堂版「東海道五十三次」を残したが、その中の・丸子(鞠子)にも、「名ぶつ とろろ汁」の看板を掲げた小さな茶店が描かれている。丸子宿のとろろ汁や「丁子屋」は今も健在とか。このブログに貼付の絵と比べてみると良い。当時の雰囲気そのままだよ。以下参照。

「第六部 丸子(1/2) -広重五十三次をゆく- ニッポン彩発見」

http://doraku.asahi.com/earth/japan/hiroshige/060914.html

丁子屋の名物とろろ汁、美味しそうだよ。以下参照。

丁子屋の名物とろろ汁

http://twin-wings7.hp.infoseek.co.jp/chojiya/eat.html

松尾芭蕉も「梅若菜丸子の宿のとろろ汁」の一句を残している。

新春を迎えて梅も花咲き、川辺には水菜が青々と茂っている。駿河の国鞠子の宿のとろろ汁もおいしい季節を迎えていることだろう。といった意味で、芭蕉の『猿蓑』の中のこの名句は、門人の一人川井乙州(かわい おとくに)が江戸に公務で出発する時に詠んだ旅立ちへの激励が込められた餞別吟だそうだ。以下参考に記載の「芭蕉俳句全集」のここ参照)

このとろろ汁には、麦飯がよくマッチしたから、「麦とろ」として、現代にまで伝えられている。静岡は自然薯が有名。自然薯は自然生(じねんじょ)が転じたもの。ヤマノイモ科・ヤマノイモ属の植物、あるいはその芋として発達したもので、いわゆる山芋のこと。本来は標準和名ヤマノイモ、学名はDioscorea japonica。本州から四国・九州及び、朝鮮半島、中国に分布する。元来は野生のものであるから、山へ行って掘ってくるものであった。現在では、畑で栽培されており、畑の地下深く入る芋は収穫にはむかないので、最初から長いパイプの中に栽培する。野生のヤマノイモ(自然薯)以外に、畑で栽培される品種がいくつかある。よく出回っているものの多くは、ナガイモの品種である。

ナガイモ(長芋)は、円柱状の芋を持つ。芋の粘りは少なく、きめも粗いが、生産は比較的容易である。、我が地元、兵庫県丹波市・篠山市で採れるツクネイモ(丹波ヤマノイモ:黒皮種)は、芋は丸みを帯びている。粘り、きめの細かさがナガイモやイチョウイモ(主な産地=群馬県太田市)よりも強く、ヤマノイモと並び、最も美味とされる。山芋やツクネイモは美味しいが、高いので、正月など特別な時以外、庶民には、なかなかしょっちゅう食べるというわけにも行かない。その点、ナガイモは、安価であるため、スーパーなどで常備売られている。少し、粘りはないが、逆に、こちらの方が、あっさりと食べれて良いという人も多い。私などは、歳をとったせいもあるのこちらで、十分である。

私は子供の頃から、余りこういったずるずるしたものを好まなかったので、食べなかった。要するに喰わず嫌いである。初めて食べたのは、若い頃、東京で仕事をしている時、よく仕事で千葉の房総の方へも出張したが、そこでは、毎朝、食膳にとろろ汁が出る。最初は食べなかったが、勧められて食べている間に、美味しいので好きになった。納豆も同じ。子供の頃食べなかったが、水戸の方へ出張すると毎朝、納豆が出るので、食べるようになったもの。

麦飯も戦時中はよく食べさせられたが、好きではなかった。しかし、若い頃、大阪の商社より、ある関東の衣料品関係のメーカーへ転職しその工場で、3週間ほど寮に泊り込みで研修を受けたことがある。そのメーカーには、東北の方から女工さんが数千人寮に入っており、毎日、朝・昼・晩と麦飯である。最初は、美味しくないので、余り食べなかったが、3週間もいると、食べないではいられない。兎に角、そこから、研修中は出してもらえないのである。それに、麦飯は腹持ちが少ないため直ぐに腹が減る。食べて慣れてくると、これが美味しいのである。いくら食べても、直ぐに腹が減る。3週間の研修を終えて、東京の本社へ出るようになった頃には、麦飯のファンになっていた。・・・といっても、それ以来、麦飯は、殆ど食べていない。

人気TV番組の「はなまるマーケット」の知ってい得する「とくまる」の番組で、「麦とろ」の美味しい食べ方の特集をしていた。薬丸君が本当に美味しそうに食べていた。彼は、美味しい時と層でないときがすぐにわかる。

「とくまる」バックナンバー、に6月14日(木)放送「麦とろ」

http://www.tbs.co.jp/hanamaru/tokumaru/t070614.html

それを、見ていて、食べたくなった。今日は、家人に麦とろをつくるよう頼んでおいた。米飯にかけて食べる場合は「とろろかけご飯」というが、今までは、とろろかけご飯ばかり食べていた。久しぶりに、麦飯にとろろ汁をかけて食べてみよう。山芋は“山のうなぎ”と呼ばれるほど精がつくと言われている。これからの暑い時期を乗り切るのにも良い食べ物だ。

また、6月16日の今日は、六本木ヒルズで、枝元なほみ先生の「全国の名物麦とろをたべちゃおう!」イベントも開催されるそうだ。全国47都道府県の麦とろレシピの中から、何品かを紹介してくれるという。以下参照。

麦とろの日イベント「これだ!日本の3大麦とろ2007」開催!

http://www.enjoytokyo.jp/OD004Detail.html?EVENT_ID=78237

(画像は、歌川広重の東海道五十三次・丸子「名物茶屋」。別冊・太陽浮世絵シリーズ「広重」より) 2007-03-08の画像を使うこと。

麦とろご飯 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%A6%E3%81%A8%E3%82%8D%E3%81%94%E9%A3%AF

麦とろの日イベント「これだ!日本の3大麦とろ2007」開催!

http://www.enjoytokyo.jp/OD004Detail.html?EVENT_ID=78237

十返舎一九の東海道中膝栗毛/ 原町商工会ホームページ

http://www.hara-s.or.jp/yajikita/yajikita_flame.htm

第六部 丸子(1/2) -広重五十三次をゆく- ニッポン彩発見

http://doraku.asahi.com/earth/japan/hiroshige/060914.html

丁子屋の名物とろろ汁

http://twin-wings7.hp.infoseek.co.jp/chojiya/eat.html

芭蕉俳句全集

http://www.ese.yamanashi.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/Default.htm

麦とろ倶楽部

http://www.mugitoro-club.jp/

麦とろご飯 - レシピ | ウーマンエキサイト

http://erecipe.woman.excite.co.jp/detail/?recipe_id=6444e7919a0bee03be6b6af471443721

link chuden | エコライフ倶楽部 | 麦とろ

https://link.chuden.jp/ecolife/shun/shun082.asp

ロハスな和食レシピ(1)自然生料理の真髄は【麦とろ・とろろ汁】

http://www.maturi.co.jp/resipi/resipi01.html

はなまるマーケットの「とくまる」

http://www.tbs.co.jp/hanamaru/tokumaru/