東大寺東塔の大きさは諸説あるが、復元案は68mに落ち着いた。

先日のこと。

東大寺東塔の大きさは諸説あるが、復元案は68mに落ち着いた。

もう少し早く記録したいと思っていたが、某ブログの内容が本格的で詳しく、素晴らしかったので躊躇してしまった。

発表されたのは4月24日。

奈良文化財研究所(奈文研)により、東大寺東塔の高さを約68mの 七重塔の復元案を発表された。

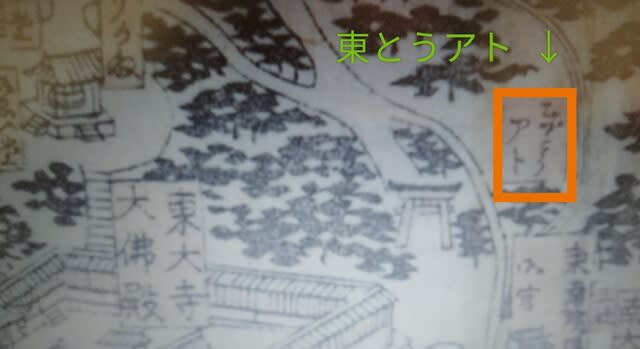

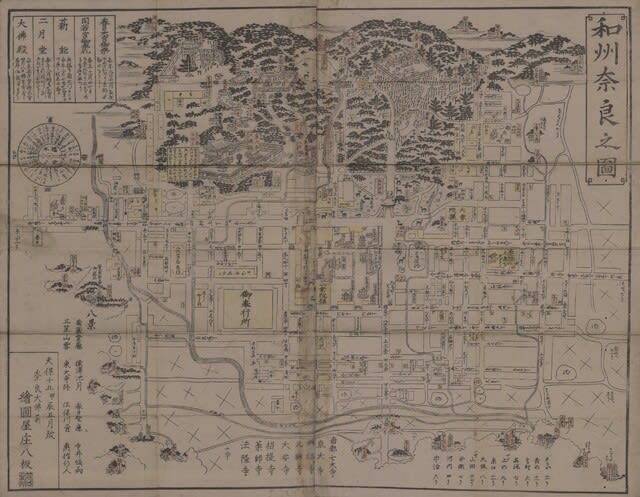

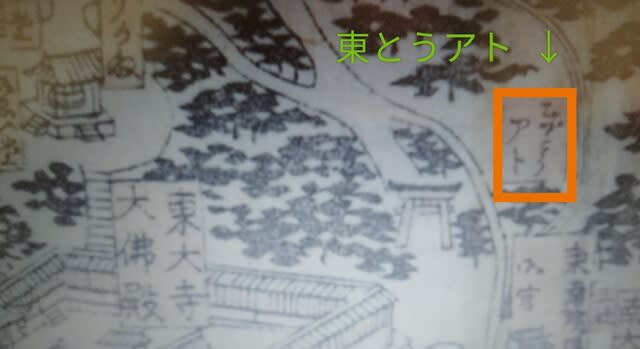

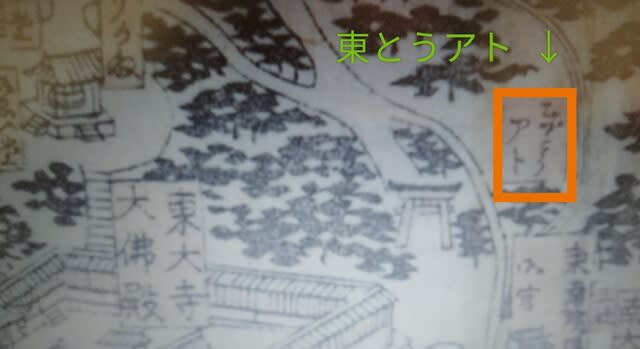

奈良時代の東大寺の大仏殿の南に東塔と、西塔の2基の七重塔は鎮座し、古地図である『和州奈良之絵図』にも、二つの塔跡が文字にて記されている。

南(大仏殿向かって右): 東とうアト(東塔跡)

西(大仏殿向かって下): 西とうアト(西塔跡)

尚、古地図『和州奈良之絵図』は奈良市公式HPに乗せられているし、十年ほど前には奈良県立図書情報館で古地図を示したポスターが配られたことがある。

また、奈良県立図書情報館には数枚の古地図の写真が書庫に所蔵されている。

ここで使用させていただいた古地図は、奈良市公式HPのもの。

東塔は南都焼討1180年で焼失したのち、鎌倉時代1223年に再建されたという。

室町時代 (1362年)の雷火で再び焼失した。

以降、再建に着手されるが完成はされなかった。

西塔も落雷で焼失。

こちらを試みたが完成はしなかったという。

両塔跡(東塔、西塔)は、近代まで礎石があったという。

東大寺東塔の復元案は68mに落ち着き、完成は2025年度予定とのこと。

もし再現されたらと思うと、東大寺を歩く楽しみがまた一つ増えることになりますが、その前に、塔跡の様子をしっかりとこの目に収めておきたいともいます。

最後に、素晴らしいブログを展開させておられる某ブログの東塔再現の記事を楽しませていただきました。

また、知らないことや専門的なことが多く書かれていたので、一部は参考にさせていただきましたことをここに記させていただきますとともに、御礼申し上げます。ありがとうございます。

両塔跡(東塔、西塔)のあたりは二月堂や法華堂に行くときに度々通りますが、これまでは漠然と眺めて楽しんでおりました。

これからは、少し心にとどめ、散歩したいと思います^^