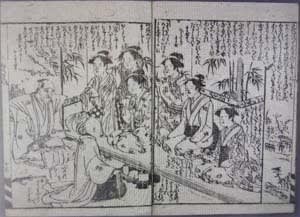

『猫画之物語』(みょうがのものがたり)3 上/三冊 黒本 江戸時代 1枚

(一部写す)

村

名月は

まるといふ

まんじ一八十八

平のじなれば

壬午村源平と

たづねか

まんじ一八十八

平のじなれば

平の字を分解すると

一

八

十

八

で「平」の字となる。

壬午村源平は平家の関係なので、

まんじ一八十八

平のじなれば

と書かれているのであろう。

壬午村源平

壇ノ浦の戦いに関係する人物か?

壬午村

壬午村というのがあるらしい。

黒本

ヘ13 04285

[猫画之物語](みょうがのものがたり) 上,中,下

[出版地不明 江戸か]

[出版者不明 版元:鶴屋喜右衛門か]

[出版年不明 宝暦一三刊(1763)か]

17cm

公開者 早稲田大学図書館 (Waseda University Library)

『猫画之物語』(みょうがのものがたり)1 上/三冊 黒本 江戸時代 (2枚)

『猫画之物語』(みょうがのものがたり)2 上/三冊 黒本 江戸時代 1枚

『猫画之物語』(みょうがのものがたり)3 上/三冊 黒本 江戸時代 1枚