写真は、矢田寺

『二十四孝』 1 『二十四孝』と話の内容(24話) 『生と死の図像学―アジアにおける生と死のコスモロジー』至文堂

『二十四孝』(にじゅうしこう)は

中国において後世の範として、孝行が特に優れた人物24人を取り上げた書物。

元代の郭居敬が編纂した。

ここに紹介された中には、四字熟語や、関連する物品の名前として一般化した物もある。

日本にも伝来し、仏閣等の建築物に人物図などが描かれている。

また、御伽草子や寺子屋の教材にも採られている。

孝行譚自体は数多く、ここに採られたものだけが賞されたわけではない。

登場人物を、ここでは二十四孝の代表的な人物とその内容を記す

陸績

陸績は6歳の時に袁術の所に居た。

袁術は陸績のために、おやつとして蜜柑を与えた。

陸績はそれを3つ取って帰ろうとすると、袖から蜜柑がこぼれてしまった。

袁術は

「陸績君は幼いのに泥棒のようなことをするのかね」

と言ったところ、陸績は

「あまりに見事な蜜柑なので、家に持ち帰って母に食べさせ、恩に報いようと思いました」

と言った。

袁術はこれを聞いて

「幼いのに何という親孝行な子供であろうか、過去現在において稀な心がけである」

と褒め称えた。

田真兄弟

田真(でんしん)・田慶(でんけい)・田広(でんこう)の3兄弟は、親亡き後に財産を3等分したが、庭に大きく繁り花を咲かせた木があった。

兄弟はこれも3等分しようと徹夜で考えた。

夜が明けたので、木を切ろうと庭に出てみると、昨日まで繁っていた木が急に枯れていた。

田真はこれを見て

「草木にまで心があって、切られようとして枯れたのであれば、人間ではなおさらである。なんと至らないことであっただろうか」

と言い、切らずにおくと、木はまた元のように見事に繁った。

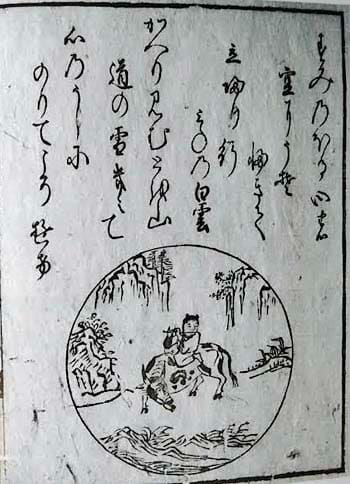

郯子

郯子(たんし)には年老いた両親がおり、眼を患っていた。

鹿の乳が眼の薬になると聞いた両親は、郯子に欲しいと願った。

郯子は鹿の皮を身にまとい、鹿の群れに紛れて入った。

そこへ猟師が本物の鹿と間違えて郯子を射ようとしたが、郯子が

「私は本物の鹿ではありません。郯子と言いまして、親の願いを叶えたいと思い、こうやって鹿の格好をしているのです」

と言うと、猟師は驚いてその訳を聞いた。

孝行の志が篤いので射られずに帰り、親孝行をすることが出来た。

この話でも、皮かむりの魔力に準じた話が展開されている。

蔡順

王莽の時代に天下は乱れ、また飢饉が訪れ、食べる物もなかった。

蔡順(さいじゅん)は母のために桑の実を採り、熟していない物と熟した物に分けていた。

その時、盗賊(赤眉の乱の盗賊と思われる)が現れ

「何故桑の実を2つに分けるのか」

と尋ねたところ、蔡順は

「私には一人の母親がおりますが、熟した物は母親に、熟していない物は自分にと思っていたのです」

と言った。

盗賊も蔡順の孝行の心を知り、米と牛の足を与えて去って行った。

蔡順はその米と牛の足も母親に与えた。

閔子騫

孔子の弟子の閔子騫(びんしけん、子騫は字。諱は損)は幼い時に母を亡くし、父が再婚して異母弟2人ができた。

継母は実子2人を愛したが継子の閔子騫を憎んで、冬になると実子には綿入りの着物を与えたが、閔子騫には蘆の穂を入れた着物を与えた。

閔子騫が寒さに凍えているのを見て、父が継母と離縁しようと言うと、閔子騫は

「母上が去られては、3人の子供は凍えます。私1人が凍えていれば、弟2人は暖かいのでどうか離縁しないで下さい」

と言った。

継母はこれに感激し、以後は実母のように閔子騫を可愛がったという。

黄香

黄香(こうこう)は母を亡くし、残された父によく仕えた。

夏の暑い時には枕や椅子を団扇で扇いで冷やし、冬の寒い時には布団が冷たいのを心配し、自分の身体で暖めた。

これを知った江夏郡の太守劉護は、高札を立てて黄香の孝行を褒め称えた。

呉猛

呉猛(ごもう)は8歳であったが、家は貧しく、蚊帳を買う金もなかった。

呉猛は考え、自分の着物を親に着せ、自分は裸になって蚊に刺された。

それを毎日続けると、蚊も呉猛だけを刺し、親を刺すことはなくなったと言う。

楊香

楊香(ようこう)には一人の父がいた。

ある時父と山に行った際に虎が躍り出て、今にも2人を食べようとした。

楊香は虎が去るように願ったが叶わないと知ると、父が食べられないように

「天の神よ、どうか私だけを食べて、父は助けて下さいませ」

と懸命に願ったところ、それまで猛り狂っていた虎が尻尾を巻いて逃げてしまい、父子共に命が助かった。

張孝兄弟

張孝(ちょうこう)と張礼(ちょうれい)の兄弟は、飢饉の時に80歳を超えた母を養っていた。

木の実を拾いに行ったところ、盗賊が現れて張礼を食おうとした。

張礼は

「私には一人の年老いた母親がいます。今日はまだ母が食事をしていないので、少しだけ時間を下さい。母に食事をさせればすぐに戻って来ます。もしこの約束を破れば、家に来て一家もろとも殺して下さい」

と言って、母親の食事を済ませて盗賊の所に戻って来た。

張孝はこれを聞き、走って盗賊の所に行って

「私の方が弟より太っています。私を食べて、弟を助けて下さい」

と言う。

張礼は

「これは最初の約束なので、私が食べられます」

と言って死を争った。

それを見た非道な盗賊も兄弟の孝行心に打たれ、このような兄弟は見たことがないと2人の命を助け、さらに沢山の米と塩を与えた。

兄弟はそれらを持って帰り、さらに孝行を尽くした。

丁蘭

丁蘭(ていらん)の母が亡くなると、丁蘭は母の死を悲しみ、母の木像を作って生きている時のように尽くした。

丁蘭の妻がある夜、母の木像の顔を火で焦がしてしまうと、木像は腫れて血が流れ、2日経つと妻の髪の毛が全てなくなってしまった。

妻は何度も詫びをするが一向に変わらないので、丁蘭は驚いて木像を大通りに移し、妻に3年間詫びをさせた。

すると、一夜のうちに風雨の音がして、木像は元の場所に戻ったと言う。

この話は『生と死の図像学―アジアにおける生と死のコスモロジー』でも多くのか一説があり、資料も多く取り上げられていた。

王裒

王裒(zh)(おうほう)の父の王儀(王修の子)が時の皇帝の怒りに触れて、罪も無いのに亡くなった。

王裒はこれを恨み、皇帝の居る方角には決して向かないで座った。

王裒は父の墓の前で礼拝し、傍らにあった柏の木にすがって泣き続けたために、柏の木は枯れてしまうほどであった。

母は雷が怖い人であったが、その死後も雷が鳴ると、王裒は母の墓に急ぎ行った。

姜詩

姜詩(きょうし)の母は、いつも綺麗な川の水を飲みたいと思い、魚を食べたいと言っていた。

姜詩と妻は、いつも長い距離を歩き、母に水と魚を与えてよく仕えた。

するとある時、姜詩の家のすぐ傍に綺麗な川の水が湧き出て、毎朝その水の中に鯉がいた。

孟宗

孟宗(もうそう)は、幼い時に父を亡くし年老いた母を養っていた。

病気になった母は、あれやこれやと食べ物を欲しがった。

ある冬に筍が食べたいと言った。

孟宗は竹林に行ったが、冬に筍があるはずもない。

孟宗は涙ながらに天に祈りながら雪を掘っていた。

すると、あっと言う間に雪が融け、土の中から筍が沢山出て来た。

孟宗は大変喜び、筍を採って帰り、熱い汁物を作って母に与えると、たちまち病も癒えて天寿を全うした。

孟宗竹、、、

王祥

王祥(おうしょう)は母を亡くした。

父の王融は後妻をもらい、王祥は継母の朱氏からひどい扱いを受けたが恨みに思わず、継母にも大変孝行をした。

継母が健在の折、冬の極寒の際に魚が食べたいと言い、王祥は河に行った。

しかし、河は氷に覆われ魚はどこにも見えなかった。

悲しみのあまり、衣服を脱ぎ氷の上に伏していると、氷が少し融けて魚が2匹出て来た。

早速獲って帰って母に与えた。

この孝行のためか、王祥が伏した所には毎年、人が伏せた形の氷が出るという。

姜詩

姜詩(きょうし)の母は、いつも綺麗な川の水を飲みたいと思い、魚を食べたいと言っていた。

姜詩と妻は、いつも長い距離を歩き、母に水と魚を与えてよく仕えた。

するとある時、姜詩の家のすぐ傍に綺麗な川の水が湧き出て、毎朝その水の中に鯉がいた。

郭巨

郭巨(かくきょ)の家は貧しかったが、母と妻を養っていた。

妻に子供が産まれ、3歳になった。

郭巨の母は孫を可愛がり、自分の少ない食事を分け与えていた。

郭巨が妻に言うには

「我が家は貧しく母の食事さえも足りないのに、孫に分けていてはとても無理だ。夫婦であれば子供はまた授かるだろうが、母親は二度と授からない。ここはこの子を埋めて母を養おう」

と。

妻は悲嘆に暮れたが、夫の命には従う他なく、3歳の子を連れて埋めに行く。

郭巨が涙を流しながら地面を少し掘ると、黄金の釜が出て、その釜に文字が書いてあった。

「孝行な郭巨に天からこれを与える。他人は盗ってはいけない」

と。

郭巨と妻は黄金の釜を頂き喜び、子供と一緒に家に帰って、さらに母に孝行を尽くした。

董永

董永(とうえい)は幼い時に母と別れ、家は貧しく、いつも雇われ仕事の小銭で日々暮らしていた。

父も足が悪かったので、小さな車を作って父を乗せ、田んぼのあぜまで連れて行き、農作業をしていた。

父が亡くなると葬式をしたいと思ったが、貧しいのでお金がない。

そこで、身売りをしてその金で葬式をした。

身請け主の所へ行こうとすると、途中で一人の美女がいた。美女が言うには

「私は董永の妻となるべく、絹を織って身請け主に届け許されました」

と。

そして董永の妻となり、最後に

「私は天の織姫ですが、貴方の孝行な心に感じて天が私にお命じになりました」

と言うと、天に帰って行った。

舜

舜(しゅん)は大変孝行な人であった。

父の名前は瞽叟と言い頑固者で、母はひねくれ者、弟は奢った能無しであったが、舜はひたすら孝行を続けた。

舜が田を耕しに行くと、象が現れて田を耕し、鳥が来て田の草を取り、耕すのを助けた。

その時の天子を堯と言った。

堯は舜の孝行な心に感心し、娘を娶らせ天子の座を舜に譲った。

漢文帝

漢の文帝は高祖の子である。諱を恒(こう)と言った。

母の薄太后に孝行を尽くし、食事の際は自ら毒見をするほどであった。

兄弟も沢山いたが、文帝ほど仁義・孝行な皇子はいなかった。

そのため、陳平・周勃などの重臣が皇帝に推戴した。

孝行とは誰もが知っているが、実際に行うことは難しい。

だが、高貴な身分で孝行を行ったことは神の如き志である。

山谷(黄庭堅)

黄庭堅(歌川国芳『唐土二十四孝』) 山谷(さんこく)黄庭堅(こうていけん)は、宋の詩人であり、現在でも詩人の祖といわれている。

使用人も多く、妻もいたが、自ら母の大小便の便器を取り、汚れている時は素手で洗って母に返し、朝から夕方まで母に仕えて怠けたことはなかった。

庾黔婁

庾黔婁(ゆけんろう)は南朝斉の人で、孱陵(せんりょう)県令になっていたが、着任して10日も経たないうちに、胸騒ぎがしてならなくなった。

父の庾易の病気かと思い、県令を辞めて家に帰ると、案の定大病を患っていた。

庾黔婁が医師に病状を尋ねると、病人の便を舐めて、甘く苦ければ良かろうと言う。

庾黔婁は簡単なことだと言って舐めてみると、味が違ったので父の死を悟り、北斗七星(北極星)に身代わりになることを祈り続けた。

朱寿昌

朱寿昌(しゅじゅしょう)は、7歳の時に母が蒸発してしまったので母をよく知らないことを嘆き、50年が経った。ある時、朱寿昌は知州であったが職も妻子も捨て、自らの血でお経を書いて天に祈っていると、同州に母がいると告げられ、遂に母に会うことができた。

曾参

孔子の弟子の曾参(そうしん)は、ある時薪を取りに山に行った。

母が留守番をしている所に曾参の親友が訪ねて来た。

母はもてなしたいと思ったが、曾参は家におらず、元々家が貧しいのでもてなしもできず、

「曾参、急いで帰って来てくれ」

と指を噛んで願った。

曾参は山で薪を拾っていたが、急に胸騒ぎがするので急いで家に帰ってみると、母が事のいきさつを話してくれた。

唐夫人

唐夫人(とうふじん)は、姑(夫の母)の長孫夫人に歯がないのでいつも乳を与え、毎朝姑の髪を梳いて、その他様々なことで仕え、数年が経った。

ある時、長孫夫人が患い、もう長くないと思って一族を集めて言うには

「私の嫁の唐夫人の、これまでの恩に報いたいが、今死のうとしているのが心残りである。私の子孫たちよ、唐夫人の孝行を真似るならば、必ず将来繁栄するであろう」

と言った。

このように姑に孝行なのは過去現在珍しいとして、皆褒め称えたと言う。

老萊子

老萊子(ろうらいし)は、両親に仕えた人である。

老萊子が70歳になっても、身体に派手な着物を着て、子供の格好になって遊び、子供のように愚かな振る舞いをし、また親のために食事を運ぶ時もわざと転んで子供が泣くように泣いた。

以上全てウィキペディア参考

- 至文堂 (2003/5/1)

- 発売日 : 2003/5/1

- 言語 : 日本語

- 単行本 : 426ページ