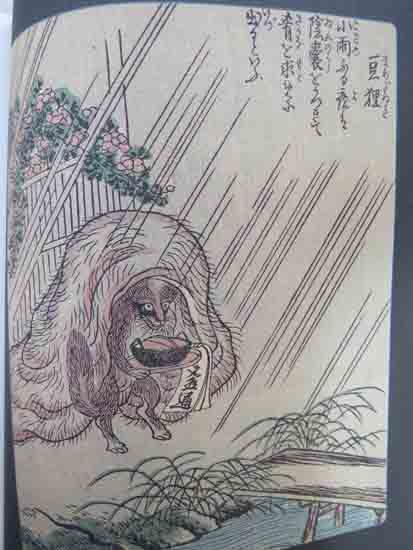

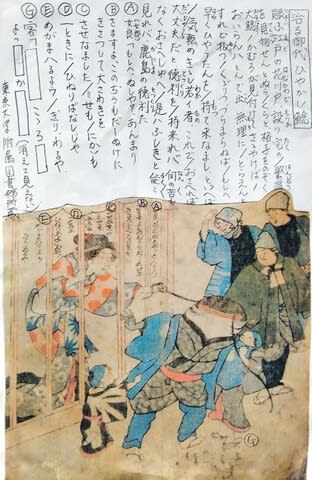

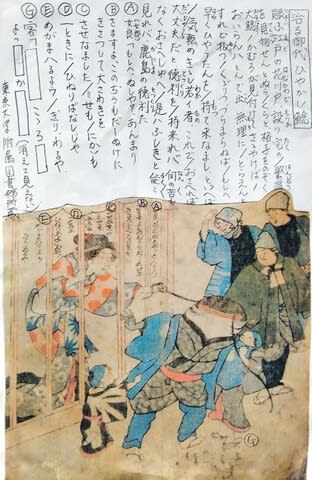

鯰絵 (4枚+東大の翻刻方法) (地震関係など) 江戸時代 東京大学、早稲田大学(デジタル公開)

自信を含む災害が多いので、江戸時代の瓦版の中から 鯰絵のものを読んでみました。

東京大学では時代を追って、資料から見る災害についてをネット上で公開されています。

ご興味のある方は、是非どうぞ。

上の絵を東大の文字の起こし方に従って、読んでみた。

↓

東京大学、早稲田大学(デジタル公開)

鯰絵 (4枚+東大の翻刻方法) (地震関係など) 江戸時代 東京大学、早稲田大学(デジタル公開)

自信を含む災害が多いので、江戸時代の瓦版の中から 鯰絵のものを読んでみました。

東京大学では時代を追って、資料から見る災害についてをネット上で公開されています。

ご興味のある方は、是非どうぞ。

上の絵を東大の文字の起こし方に従って、読んでみた。

↓

東京大学、早稲田大学(デジタル公開)

『図典「大和名所図会」を読む』奈良名所むかし案内 2 第三章 (神仙境の風景 宮滝 和州巡覧記日 吉野修験道 写す) 創元社 本渡章(著)

本渡章(著)

創元社

2020年

256ページ

3800円+税

神仙境の風景 宮滝 和州巡覧記日 吉野修験道

P,76~77

神仙境の風景 宮滝 和州巡覧記日 吉野修験道 写す

和州巡覧記日

宮滝ハ滝にあらず南方に

大岩あり、其間を

吉野川ながるゝ之

南岸は大なる岩

なり、岩の高さ

五間ばかり屏風

をたてたる如し

南岸の間川の

廣さ三間ばかり

せばき所に橋あり

大河こゝに至て

せばきゆへ、河水其

源し、其景終妙之

里人岩飛とて

岸の上より

水底へ飛入て

川下におよぎ

出て人に見せ

銭をとる之、飛

ときハ南手を

身にそへ、南是

をあハせて飛入、

水中に一丈ばかり

入て、両手を

はれハ(嫁)ミ

でるといふ、

30,31ページでは、艦真和尚が伝えた「戒」 とは何かなどが詳しく解説されている。

以下はデーターベースより

はじめに

◆第一章 南都の大寺 法隆寺/東大寺/興福寺/元興寺/唐招提寺/薬師寺/当麻寺/西大寺

◆第二章 飛鳥そして万葉 天香具山/飛鳥社/多武峰/鬼の厠と肉几・益田岩船/初瀬/三輪社

◆第三章 神仙境の風景 宮滝/山上嶽の役行者/葛城山/久米寺と久米仙人/漆部仙女と押阪の直/雷丘の栖軽

◆第四章 大和旅情 さらし場/吉野の筏流し/飛火野・春日野/龍田の紅葉/吉野の花見/新春風景/五條里の駅/奈良坂・般若寺/木綿とりと勧進比丘尼/旅の夕立

◆資料編

図典「大和名所図会」 巻之一 添上郡南都之部 巻之二 添上郡 巻之三 添下郡 平群郡 広瀬郡 葛下郡 忍海郡 巻之四 山邉郡 城上郡 城下郡 宇陀郡 巻之五 葛上郡 宇智郡 高市郡 巻之六 十市郡 吉野郡

おわりに

現在地一覧

原寸復刻された迫力ある名所絵を読み解き、江戸時代の奈良へ誘う案内書。全三十景に厳選した絵図は、全体図を鑑賞したあとで部分図を添えて細部まで絵解きし、丁寧に解説する。南都の寺、飛鳥の名所から四季の行楽地、修験の峰々や川辺、人の暮らしや生業も題材にし、現代につながる生活文化や歴史・地理が体感できる。さらに資料編として、約180点に及ぶすべての絵図を縮小掲載し、地名やキーワードでも引ける画期的な図典。

写真は『図典「大和名所図会」を読む』奈良名所むかし案内 引用

写す 創元社 本渡章(著)

本渡章(著)

創元社

2020年

256ページ

3800円+税

奈良に住んでいると和本にせよ陰影本にせよ「大和名所図会」を手に取ったり見たりする機会に恵まれる。

今回は「大和名所図会」を解説中心に紐解いた『図典「大和名所図会」を読む』を読むことにした。

まずは

第一章 南都の大寺 法隆寺/東大寺/興福寺/元興寺/唐招提寺/薬師寺/当麻寺/西大寺

第二章 飛鳥そして万葉 天香具山/飛鳥社/多武峰/鬼の厠と肉几・益田岩船/初瀬/三輪社(79ページまで)

を楽しんでみました。

これまでにどこかシコの講義や講演、書物で読んだ内容も多いのですが、改めて読んでみると大変に面白い。

著者である本渡章氏の切り口に魅力を感じています。

以下はデーターベースより

はじめに

◆第一章 南都の大寺 法隆寺/東大寺/興福寺/元興寺/唐招提寺/薬師寺/当麻寺/西大寺

◆第二章 飛鳥そして万葉 天香具山/飛鳥社/多武峰/鬼の厠と肉几・益田岩船/初瀬/三輪社

◆第三章 神仙境の風景 宮滝/山上嶽の役行者/葛城山/久米寺と久米仙人/漆部仙女と押阪の直/雷丘の栖軽

◆第四章 大和旅情 さらし場/吉野の筏流し/飛火野・春日野/龍田の紅葉/吉野の花見/新春風景/五條里の駅/奈良坂・般若寺/木綿とりと勧進比丘尼/旅の夕立

◆資料編

図典「大和名所図会」 巻之一 添上郡南都之部 巻之二 添上郡 巻之三 添下郡 平群郡 広瀬郡 葛下郡 忍海郡 巻之四 山邉郡 城上郡 城下郡 宇陀郡 巻之五 葛上郡 宇智郡 高市郡 巻之六 十市郡 吉野郡

おわりに

現在地一覧

原寸復刻された迫力ある名所絵を読み解き、江戸時代の奈良へ誘う案内書。全三十景に厳選した絵図は、全体図を鑑賞したあとで部分図を添えて細部まで絵解きし、丁寧に解説する。南都の寺、飛鳥の名所から四季の行楽地、修験の峰々や川辺、人の暮らしや生業も題材にし、現代につながる生活文化や歴史・地理が体感できる。さらに資料編として、約180点に及ぶすべての絵図を縮小掲載し、地名やキーワードでも引ける画期的な図典。

写真は『図典「大和名所図会」を読む』奈良名所むかし案内 引用

『図典「大和名所図会」を読む』奈良名所むかし案内 1 第一章 第二章 艦真和尚(唐招提寺)写す 創元社 本渡章(著)

本渡章(著)

創元社

2020年

256ページ

3800円+税

奈良に住んでいると和本にせよ陰影本にせよ「大和名所図会」を手に取ったり見たりする機会に恵まれる。

今回は「大和名所図会」を解説中心に紐解いた『図典「大和名所図会」を読む』を読むことにした。

まずは

第一章 南都の大寺 法隆寺/東大寺/興福寺/元興寺/唐招提寺/薬師寺/当麻寺/西大寺

第二章 飛鳥そして万葉 天香具山/飛鳥社/多武峰/鬼の厠と肉几・益田岩船/初瀬/三輪社(79ページまで)

を楽しんでみました。

これまでにどこかシコの講義や講演、書物で読んだ内容も多いのですが、改めて読んでみると大変に面白い。

著者である本渡章氏の切り口に魅力を感じています。

P.28

艦真(かんしん)和尚

遣唐使(けんたうし)

同船(とうせん)にて

来朝(らいてう)し

給ふ時

龍神

仏舎利を

望しかば

即(すなハち)與(あた)へ風波(ふうは)

を

鎮(しづ)め給ふ

30,31ページでは、艦真和尚が伝えた「戒」 とは何かなどが詳しく解説されている。

以下はデーターベースより

はじめに

◆第一章 南都の大寺 法隆寺/東大寺/興福寺/元興寺/唐招提寺/薬師寺/当麻寺/西大寺

◆第二章 飛鳥そして万葉 天香具山/飛鳥社/多武峰/鬼の厠と肉几・益田岩船/初瀬/三輪社

◆第三章 神仙境の風景 宮滝/山上嶽の役行者/葛城山/久米寺と久米仙人/漆部仙女と押阪の直/雷丘の栖軽

◆第四章 大和旅情 さらし場/吉野の筏流し/飛火野・春日野/龍田の紅葉/吉野の花見/新春風景/五條里の駅/奈良坂・般若寺/木綿とりと勧進比丘尼/旅の夕立

◆資料編

図典「大和名所図会」 巻之一 添上郡南都之部 巻之二 添上郡 巻之三 添下郡 平群郡 広瀬郡 葛下郡 忍海郡 巻之四 山邉郡 城上郡 城下郡 宇陀郡 巻之五 葛上郡 宇智郡 高市郡 巻之六 十市郡 吉野郡

おわりに

現在地一覧

原寸復刻された迫力ある名所絵を読み解き、江戸時代の奈良へ誘う案内書。全三十景に厳選した絵図は、全体図を鑑賞したあとで部分図を添えて細部まで絵解きし、丁寧に解説する。南都の寺、飛鳥の名所から四季の行楽地、修験の峰々や川辺、人の暮らしや生業も題材にし、現代につながる生活文化や歴史・地理が体感できる。さらに資料編として、約180点に及ぶすべての絵図を縮小掲載し、地名やキーワードでも引ける画期的な図典。

写真は『図典「大和名所図会」を読む』奈良名所むかし案内 引用

人魚、アマビエを超えたり。の巻

人魚

にんぎよ

早稲田大学所蔵

←右下

←右下

往昔(いにしえ)より人魚と号(なづけ)、時々世に観物場(みせもの)となす物、是迄許多(あまた)有(ありと)雖(いえども)、其真と

極南(みまゐはて)の地より、紅毛人(おらんだじん)東洋(とうよう)に趣(おもむ)く、発帆(ふなで)の節(おり)、應帝亜(いんであ)に腐(しよく)する咬𠺕吧(しやかるた)の海(かい)

侭に、唱(となへ)にする事、告非て、推量(おしはかり)状(かたち)を作る贋物多(おほ)し、洽(あまね)く鬱悒なき詐(いつハり)を以て、婦人(ふちん)

童蒙(とうもう)を欺(肉付きに満のさんずいを抜いた文字 あざむ)者なり。抑今般(こんぱん)、舶来の一種は亜弗利加州(あふりかしう)渇叭布蘭土(かつふらんど)と言える

極南(みまゐはて)の地より、紅毛人(おらんだじん)東洋(とうよう)に趣(おもむ)く、発帆(ふなで)の節(おり)、應帝亜(いんであ)に腐(しよく)する咬𠺕吧(しやかるた)の海(かい)

中(ちう)にて、檎得(とりえ)しと云物是也、物産(ふつさん)博学(はくがく)の諸先生(しょせんせい)に就(つひ)て、鑑定(かんてい)を乞ひ、疑(うたが)ひ

なき真(しん)の人魚なるへしとなり、寔(よかてい)に稀代(きだい)の珍物、江湖上(よのなか)に現れて、諸人(しよにん)の眼(め)に

触ん事、太平の恩澤(おんさゝ)に浴するの潤徳(じゆんとく)ならん、翼(こひねが)わくハ、奚(あなどり)落(たまハ)ゐ図、一看(ひとめみ)て、虚実(きよじつ)

認賜ふ看官ハ、穿定(せんちやう)ならんことを俟(まち)て、永く後世の談柄(はなしのたね)の残(のこ)さんと欲るのこと

叭 (ラッパという意味)

咬𠺕吧(しやかるた)ジャカルタ

看官(かんかん)見る人

↙︎上

山海経(きやう)に曰(いはく)、東南(とうなん)の海中(かいちう)に底人國(ていじんこく)有、

人魚(にんぎよ)を出(いだ)すと然々(しか/″\)、異物(いぶつ)しに曰(いふ)人魚、長さ

尺餘、頂(いたゞき)の上(うへ)に小穿あり、気中より出ると

云ふ、本草(ほんそう)網目(うらもく)に曰(いふ)人魚と称ずる者

二種あり、曰(いハ)く、䱱魚(ていぎよ)曰(いハ)く鯢魚(けいぎよ)と見えたり、

䱱魚(ていぎよ)ハ 一(いつ)に垓児魚(かいしきよ)と言、山生魚(さんしやうきよ)と訓(くん)ず、

鯢魚(けいぎよ)ハ格物論(かへぶつろん)に女鯨(めくじら)唱へて、倶(とも)に世に云

人魚の類にあらず、博物志(はくぶつし)に曰、

鮫人(かうひとず)ハ 鮫客(こうかく)水神とも号(なずく)、又、一種

山客(さんかく)と云者、猩々(しやう/″\)「たつひ」倶(とも)に異(い)

説(せつ)区々(まち/\)なれども、人魚にハあらず、

世に不老延年長寿(ふらうえんねんてうじゆ)の薬

なると云うものハ、此人魚なり、

相傳(あいつたへ)て言、人魚を食する者ハ

延命(ゑんめい)にして、死を知らず、

子児(こども)ハ眼に見るのみに

して、疱瘡(ほうさう)麻疹(すいしん)

を患る事なし、若(もし)

悩者も、必経しと云(いへ)り、

若者ハ食せずとも、唯(たゞ)

見るのみにして、疫病(えきやみ)を

攘(はら)ひ、悪流行病(あくさせやりやま)ひ

を消除(しやうしよ)して、其(その)気(き)を

うけずと云(い)う 斯蝕(かくのふ)ある

物なれバ、雲顧諸(くものしよ)

君、令即令愛(むすめご)を誘(「推冠に乃」いざな)日、

交加(ゆきかひ)の序(ついで)、駕(が)を賜(たまわ)ば、

者益(うまき)の一端(いつたん)ともならん

かと、市中(しちう)に於(おゐ)て、一覧に

蝕(そな)ふ先前(さき/″\)、恭啓(ごひろう)有て

高評(こうひやうばん)預(あずか)らバ、幸(さいハひ)甚(はなはだ)

しかどんとしかいふ

未夏吉旦

䱱 (てい)サンショウウオ

鯢 (けい)オオサンショウウオ

鮫 (コウ・キョウ)さめ

駕 (が)かご

未夏吉旦 未詳(版元に近い名前はあった)

吉旦は、よい日。吉辰 (きっしん) 。吉日 (きちじつ) 。

世に不老延年長寿(ふらうえんねんてうじゆ)の薬

なると云うものハ、此人魚なり、

相傳(あいつたへ)て言、人魚を食する者ハ

延命(ゑんめい)にして、死を知らず、

子児(こども)ハ眼に見るのみに

して、疱瘡(ほうさう)麻疹(すいしん)

を患る事なし、若(もし)

悩者も、必経しと云(いへ)り、

若者ハ食せずとも、唯(たゞ)

見るのみにして、疫病(えきやみ)を

攘(はら)ひ、悪流行病(あくさせやりやま)ひ

を消除(しやうしよ)して、其(その)気(き)を

うけずと云(い)う 斯蝕(かくのふ)ある

物なれバ、雲顧諸(くものしよ)

君、令即令愛(むすめご)を誘(「推冠に乃」いざな)日、

交加(ゆきかひ)の序(ついで)、駕(が)を賜(たまわ)ば、

者益(うまき)の一端(いつたん)ともならん

とは・・・・・・・・・・。

人魚、アマビエを超えたり。

早稲田大学所蔵

早稲田大学図書館 (Waseda University Library)

文庫10 08008 0003

広告・商標類 引札

西垣武一旧蔵

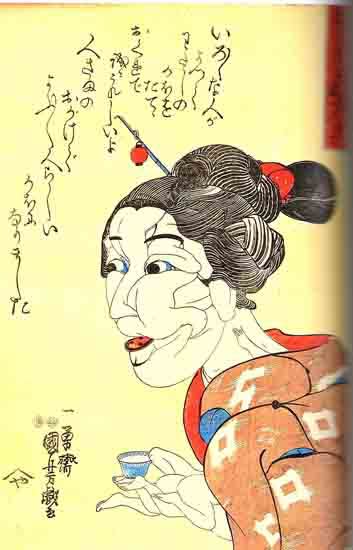

「和漢百物語」隅田了古 1881年 大判錦絵 『幽霊・妖怪大全集』 平成24年 福岡市博物館(P.117)より

和漢百物語(わかんひやくものがたり)

周(しう)の武王(ぶわお)ハ 殷の紂王(ちうわう)を滅亡(めつぼ ママ)さん

と大軍(たいぐん)を引卒(しい ママ)て押行(ほしゆく)おうこう 高(かう)

明、高覚といふ者(もの)お(おつ)て出(いで)念(ふんぜん)として

防(、)戦ふ、其(その)勢(いきほ)ひ(、)たにして当(あた)ゑ二も

あらず、爰(この ママ)に太公望(たいこうぼう)斗(はら)いて雷震(らいしん)に討(うた)

らむるに、今ハ両(、)(りょうしゅ)かなわずして(、、)いはる

かに飛去(とびさり)ける、是本ニ鬼の髪仍也とぞ

隅田了古 筆記

字が小さいは、当て字だらけだは、難しいはで、読めな〜〜い^^;;

殷(いん) ウィキペディア

殷(いん-、紀元前17世紀-紀元前1064年)は、古代中国の王朝である。文献には天乙(湯)が夏を滅ぼして建立したとされ、考古学的に実在が確認されている中国最古の王朝である。殷代、商(しょう)、商朝、殷商とも呼ばれる。紀元前1世紀に帝辛(紂王)の代に周によって滅ぼされた(殷周革命)

紂王(ちゅううおう) ブリタニカ国際j百科事典

中国,殷の最後 (第 30代) の王。前 11世紀頃に三十数年在位。名は受,帝辛とも呼ばれる。紂は諡号。『史記』その他の所伝によれば体力,知力にすぐれたが,妲己 (だっき) を愛して酒池肉林の楽しみにふけり,諫言を退け,民心のそむくところとなり,周の武王の討伐にあって王都朝歌の鹿台でみずから火中に投じて死に,殷王朝は滅亡した。いわゆる殷周革命である。後世,夏の桀王(けつおう) とともに悪虐の王の代表とされるが,各王朝の末王がそのように歪曲されるのは常であり,必ずしも史実とはいえない

斗 (はら う) 国語大辞典

①ます。とます。ひしゃく。また、ますやひしゃくの形をしたもの。「科斗」

②尺貫法の容量の単位。一升の一〇倍。約一八(リットル)。「斗酒」 ③星座の名。天の南と北にある星座「南斗」「北斗」のこと。

隅田了古(すみだ りょうこ、生没年不詳)とは、江戸時代から明治時代にかけての浮世絵師。 ウィキペディア

師系不明。叟斎(そうさい)了古、細島晴三とも称す。江戸の人で隅田に住む。作画期は文久から明治初期頃にかけてで、主に歌川派風の風俗画、風刺画を描いている。

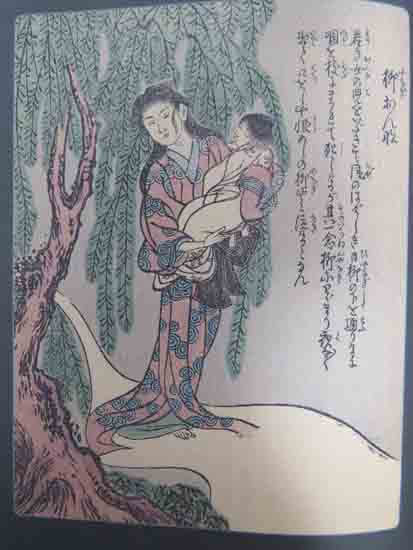

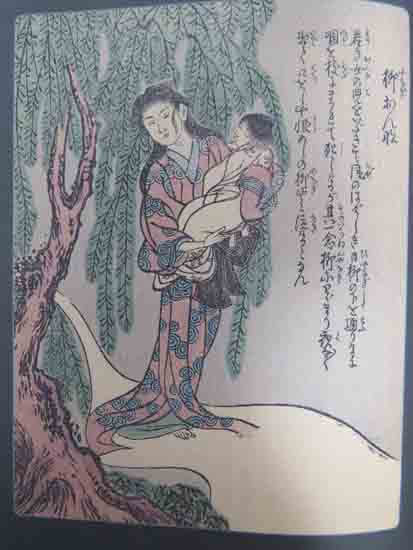

「皇国二十四考」柳亭種彦記 1881年 大判錦絵 『幽霊・妖怪大全集』 平成24年 福岡市博物館(P.116)より

皇国二十四考

信濃国(しなのゝくに)の考子(かうし)善之烝(ぜんのじやう)

盂蘭盆(うらぼん)に施餓鬼(せがき)を執行(しつぎやう)

する【はじまり】ハ、釈迦(しやか)の御弟子(おんでし)目(もく)

蓮(れん)尊者(そんじや)が、母(はゝ)の罪障(ざいしやう)消滅(せうめつ)せず

して、地獄(じごく)に堕(おち)しを深(ふか)く嘆(なげ)き、

親(した)しく冥土(めいど)へ趣(おもむ)きて、餓鬼道(がきどう)の

苦言(くげん)を目視(もくし)し、諸佛(しょぶつ)に百味(ひゃくミ)

五薬(ごくわ)を供(そな)へて、母(はゝ)に食(しょく)を得(え)さ

しとある、説教(せつけう)の意(い)に

【はうはつ】たる善右衛門(ぜんゑもん)が

長男(せがれ)善之烝(ぜんのじやう)ハ、父(ちゝ)が難病(なんびやう)を

癒(いや)さんと、地蔵堂(ぢざうどう)に通夜(つや)せし

時(とき)、善右衛門(ぜんゑもん)が前生(ぜんしやう)に作(つく)りし罪(つミ)

を夢(ゆめ)を見(み)て、佛(ほとけ)に祈(いのり)詫(たび)けれバ、

諸天善神(しよてんぜんじん)感応(かんおう)ありて、父(ちゝ)が危(き)

篤(とく)の大病(たいびやう)の一度(ひとたび)全治(ぜんち)に、及(およ)びしハ、

實(まこと)に奇特(きどく)の善童子(ぜんどうじ)なる哉(かな)

柳亭種彦記

月岡芳年

1881年

大判錦絵

盂蘭盆 ウィキペディア

盂蘭盆とは、とは、太陽暦7月15日を中心に7月13日から16日の4日間に行われる仏教行事のこと。盂蘭盆(うらぼん)、お盆ともいう。

施餓鬼(法会(ほうえ)の一つ。飢え苦しむ生類(しょうるい)や弔う者のない死者の霊に、飲食物を供えて経を読む供養(くよう)。) 国語大辞典

善童子

1 善財童子(ぜんざいどうじ)は、仏教の童子の一人であり『華厳経入法界品』『根本説一切有部毘奈耶薬事』などに登場する。

2 善童子王子跡(ぜんどうじおうじあと) 指定区別:市指定史跡 所在地等:和歌山 湯川町富安

善神(諸天善神) ウィキペディア

護法善神(ごほうぜんじん)とは、仏法および仏教徒を守護する主に天部の神々(天)のこと。 護法神(ごほうしん)、あるいは諸天善神(しょてんぜんしん)などともいう。

柳亭種彦(りゅうてい たねひこ、天明3年-天保 13年(江戸時代後期の戯作者。長編合本『偐紫田舎源氏』などで知られる。通称は彦四郎、別号に足薪翁、木卯、偐紫楼。

写真は、江戸時代の瓦版(京都大付属図書館所蔵)

京大の瓦版を全面複製して御朱印を押して初穂料500円(コロナ危機に復活、癒やしの妖怪アマビエ)を見て、米誌『New Spaere』「日本ならわかる」と言う記事を思い出す。

疫病退散ご利益ありとばかりに、多くの商品が出回っているのは微笑ましいが。

岐阜新聞Web

◯◯八幡宮では、京都大付属図書館所蔵の瓦版を全面複製。妖怪アマビエの疫病退散護符を作り、お金までとって授与されているから、笑ってばかりもいられない^^

護符はアマビエの瓦版の写しに◯◯八幡宮と、末社にまつられる大物主神(おおものぬしのかみ)(疫病退散の神)、少彦名神(すくなひこなのかみ)(病気平癒の神)の朱印を押しておはらいしたもので、初穂料は500円。

おまけに京大の瓦版の元印の上に、八幡宮の朱印を上乗せして押印しておられるからびっくり。ついでに言うと瓦版詞書右下の、京大のシールも半分隠し、トリミングするなどと好き放題。

○山八幡宮宮司はおそらく、大学の許可を得られているとは思うけど、もしも許可なしで一部ではなく全面、絵も文面も載せて、京都大付属図書館所蔵って記されてないんであれば、お金とっちゃったら、まずいんじゃない? と、ブツブツと、どなたかが申されておりました^^

桜○八幡宮の宮司曰く

「昔から人々は祈りを捧げて疫病を乗り越えてきた。コロナウイルスも乗り越える気持ちを持ちたい」

と。 京大所有の資料をベースにお金を取るという、違法な違和感はあるが、気持ちはわかることにしようと、ほくそ笑む。

岐阜新聞Web引用

NewSphereは、世界と繋がるミレニアル世代に向けて、国際的な視点・価値観・知性を届けるメディアだそうです。

New Spaere

Society Apr 16 2020

コロナ危機に復活、癒やしの妖怪アマビエ 米誌「日本ならわかる」

コロナ危機に復活、癒やしの妖怪アマビエ 米誌「日本ならわかる」 乱鳥(恥ずかしや〜〜)

あらあら^^

日本は◯◯◯検査数は少ないし、この二ヶ月余り他国の批判をし続け、諸国からお叱りも受けていまする。

世界から、厳しいお言葉を頂戴して、はずかしゅうござりますると、どなたかが申されておりました。

再度登場の、アマビエ

アマビエ(半人半魚 人魚)

当年より六ケ年の間諸国豊作也、侃

病流行、早々私写シ人々二見セ候え(候得)

肥後国海中へ毎夜光物出ル、所の役人行

見るニ、づの如く者現ス、私ハ海中ニ住申アマビエト申

者也、当年より六ケ年の間諸国豊作也、侃

病流行、早々私写シ人々二見セ候えと

申て海中へ入けり、右写シ、役人より江戸へ

申来ル写也

弘化三年四月中旬

当年より六ケ年の間諸国豊作也

五穀豊穣が六年続く。

侃

病流行、早々私写シ人々二見セ候え(候得)

「病が流行るので、早く私を描き写して 云々」

役人が写して江戸に事情を話し、持って来た絵図(写)です。

づの如く者=図の如く者

侃=ただし

右(ママ) =左の間違いではなく、右の文章の事

弘化=日本の元号の一つ。天保の後、嘉永の前。

1845年から1848年までの期間を指す。

この時代の天皇は仁孝天皇、孝明天皇。

江戸幕府将軍は徳川家慶。 (ウィキペディア引用)

厳密にいうならば、疫病退散は希望願望的読み方であり、実際の言葉だけを捉えるなら

当年より六ケ年の間諸国豊作也、侃

病流行、早々私写シ人々二見セ候えと

申て海中へ入けり、

というアマビエの言葉を聞き、アマビエを描き写した役人が江戸へ申来ル写也

すなわち江戸に持ってきたとだけ記した瓦版ですから。

この解釈は書かれた事実だけを私がするしており、アマビエや天彦の研究者も、

「アマビエが疫病に効果があるのかどうかは私にはわからない。」

とおっしゃっています。

妖怪アマビエが描かれた江戸時代の瓦版(京都大付属図書館所蔵)

STOP!感染拡大(厚労省)

アマビエ(半人半魚 人魚)

妖怪アマビエが描かれた江戸時代の瓦版(京都大付属図書館所蔵)

肥後国海中へ毎夜光物出ル、所の役人行

見るニ、づの如く者現ス、私ハ海中ニ住申アマビエト申

者也、当年より六ケ年の間諸国豊作也、侃

病流行、早々私写シ人々二見セ候え(候得)と

申て海中へ入けり、右写シ、役人より江戸へ

申来ル写也

弘化三年四月中旬

厚労省の絵を見て、人魚を度々読まれて入る方のページを思い出した。

その方の記事の中にはたまたま「アマビエ」がなかったので、今回下を読んでみた^^

そんな単純な動機^^v

アマビエ 当年より六ケ年の間諸国豊作也、侃 病流行、早々私写シ人々二見セくれ

「アマビエ」アイコンに=新型コロナ啓発で―厚労省

新型コロナウイルスの感染拡大を防ごうと、厚生労働省は13日までに、疫病を払うとされる妖怪「アマビエ」を描いた若者向けの啓発用アイコンをホームページ上で公開した。

アマビエは、江戸時代に肥後(熊本県)の海から姿を現し、「疫病が流行した際は私の姿を描き、人々に見せよ」と語ったと伝えられる。新型コロナの感染拡大を受け、インターネット交流サイト(SNS)上にイラストなどを投稿する人が相次ぎ、話題となっている。

若年層は感染しても無症状や軽症の場合が多く、同省の担当者は「自覚がないまま感染を広げる危険性が高いことを知ってもらい、拡大を予防してほしい」と話している。

(C)時事通信社 (2020/04/13 14:28)

アマビエ(半人半魚 人魚)

当年より六ケ年の間諸国豊作也、侃

病流行、早々私写シ人々二見セ候え

肥後国海中へ毎夜光物出ル、所の役人行

見るニ、づの如く者現ス、私ハ海中ニ住申アマビエト申

者也、当年より六ケ年の間諸国豊作也、侃

病流行、早々私写シ人々二見セ候えと

申て海中へ入けり、右写シ、役人より江戸へ

申来ル写也

弘化三年四月中旬

候え(候得)

当年より六ケ年の間諸国豊作也

五穀豊穣が六年続く。

侃

病流行、早々私写シ人々二見セ候え

「病が流行るので、早く私を描き写して 云々」

役人が写して江戸に事情を話し、持って来た絵図(写)です。

づの如く者=図の如く者

侃=ただし

右(ママ) =左の間違いではなく、右の文章の事

弘化=日本の元号の一つ。天保の後、嘉永の前。

1845年から1848年までの期間を指す。

この時代の天皇は仁孝天皇、孝明天皇。

江戸幕府将軍は徳川家慶。 (ウィキペディア引用)

妖怪アマビエが描かれた江戸時代の瓦版(京都大付属図書館所蔵)