1989年の六代目 九代目松本幸四郎( 現 二代目松本白鸚)の『勧進帳』を見た。

『勧進帳』は松羽目物なので、所作の品はよく足の運びも腰の落とし方も難しい。

うまい役者でないと、ちぐはぐでデタラメになってしまう。

とはいえ、松羽目物のと雖もその歴史は割合に浅く、明治以降である。

松本幸四郎(現 二代目松本白鸚)『勧進帳』は市川染五郎時代から、両手両足では足りない位は見ているが、中でも本舞台は出来が良い。

つめ寄る目力や睨みは、この役者ならではの良さがある。

足の運び屋腰の高さも、素晴らしい。

この役者は、力を入れた場合は、素晴らしい舞台を成立させる。

ただし、逆もまた然り。

私が高校生の頃、染五郎の時代から好きだったこの役者は、松竹座の白鸚襲名披露にて退屈な舞台を展開させた。

夫と二人、一等席で昼夜よろしくない舞台を見せられたものだから、嫌いな役者へと転落した。

どんよりした舞台に付き合わされるには、歌舞伎はあまりにもお高いと感じる。

だが、今回の『勧進帳』を見て、これが彼本来の力なんだと感じさせるものがあった。

彼がまだエネルギッシュであった頃の舞台を思い出した。

加えて、真面目すぎる一直線のような舞台づくりも思い出した。

彼が立つ舞台は、良いように言うなら、緊張感があった。

また、悪いように言うならば、周りに役者が萎縮していたとも言える。

だが、彼は実は観客に対し、人の良い役者であった。

高校生の私を楽屋に入れてくださる。

お弟子さんたちはお茶を出し、市川染五郎であった彼は、小娘に色々とアドバイスをしてくださる。

座机の上にはお子達のお写真が飾られていたことが、印象深い。

また後日徹子の部屋で、

「先日、高校生の女の子が来てくれまして、、、」

と紹介してくださった。

十代の私が見ても、屈託のない品の良い人物であった。

白鴎の襲名披露で嫌いになったと大げさに書き込んだ。

だが、この役者が元気なうちに書いておきたいことがある。

昭和の市川染五郎なしでは、私は歌舞伎を見ることはなかった、と。

話は変わるが小学生の頃、お友達になんどもなんども、テレビ収録(京都会館 今は、ロームシアター京都)に連れていただいたことがある。

京都は糸偏が多いので、その関係で、チケットをお持ちであった。

確か鶴瓶やあのねのね?なのだ出演されていた人気のあるテレビだったような気がする。

テレビ修理録前には、録画テストとして2人の観客が前に出て、クイズを受ける。

勝った私には、EP2枚を選ばせていただいたが、いかにせん、歌謡曲など全く知らない。

あれこれ悩み、頂戴したのが六代目 市川染五郎の『月と六ペンス(裏面は不明)』であった。

選んだ理由は、『月と六ペンス』と云う曲名と、彼の素顔が好青年に見えたから。

その時は、歌舞伎役者ということは知らなかった。

高校一年生になった或る日のこと。

南座の看板で、市川染五郎のか大人を認めた。

私は次の日曜日には三階席のチケットを購入して見ていた。

細かいことを言うと、当時は三階席は七百円。顔見世で、八百円であった。

また、初日は昼夜通しで見ることができた。

桟敷も二階、三階に存在し、大向こうの方やお囃子の方が幕間ではなく、出番のない時に食堂でうどんをすする。

古き良き時代であった。

初めて行った歌舞伎は、私にとって悲惨であった。

二回目も、三回目も、そして随分回を重ねても、敗北感を味わった。

昔はイヤホンガイドなどはない。

書物や番付で読み確かめる方法しかなかった。

加えて、昔の言い回しの方が歌舞伎らしく、映像を機にすることが少なく、観客初心者の私には厄介であった。

能楽と同じで、初めの頃は歌舞伎とて、言葉を認識することができずにいた。

それほどまでに、芝居知らずであった。

呪文のような聞き取れない言葉や所作の後、待ってましたの見得や形、花道などの役者のかっこよさを見ることができた。

ただひたすら退屈(笑)な時間を経て、見得や睨みを待ち望んでいた。

市川染五郎も、片岡孝夫(現仁左衛門)も目を引く舞台上の男前であった。

市川染五郎も、片岡孝夫(現仁左衛門)のかっこいい場面を見るためだけに南座に通った。

そしていつ頃からか、猿之助劇団以外の役者の言葉がマスターできるようになった。

すると面白いことに、余計に本で調べる。

所作がいちいち気にかかり、心情の揺れ動きも気になり始める。

今は気楽の歌舞伎を見ることができるが、その分余計に『名作歌舞伎全集』や『近松全集』をyみ調べたくなると行った趣味が加わった。

上にも書いたが、この流れで歌舞伎を楽しみ始めた。

これはやはり、松本幸四郎(現 二代目松本白鸚)のおかげである。

体調を崩されていらっしゃる今、この場ではありますが、一言御礼申し上げたい。

六代目 市川染五郎様、ありがとうございました。

1989年の九代目松本幸四郎(現 二代目松本白鸚)の『勧進帳』を見て、素直な気持ちを取り戻すことができた。

彼の数多くの歌舞伎と西洋の舞台を見たが、彼は役者として素晴らしい!と。

今はそんな風に感じる。

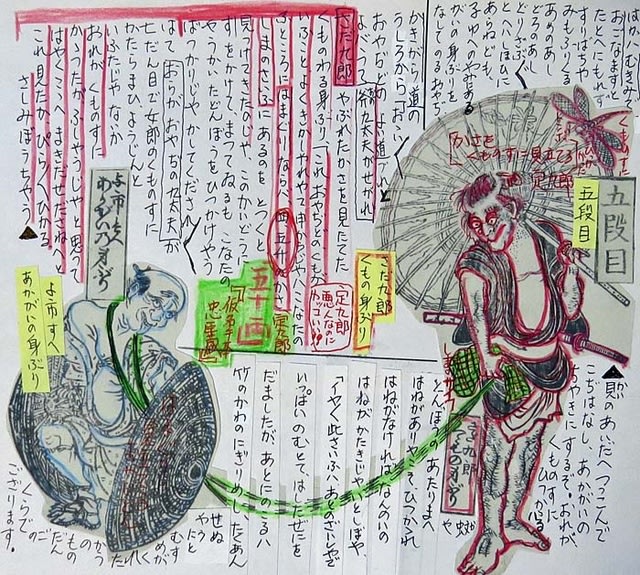

歌舞伎の筋書きや 見得、形、山場などの演じ方は、絵巻物に通じる、ひいては、アニメーションに通じるものがあると感じる。

アニメはほとんど見ないが、私の絵巻物好きはおそらく古典が好き、美術博物館が好き、神社仏閣を歩くのが好きというのに加えて、歌舞伎が好きというのがあるとおもう。

なので、絵巻物にたどり着いたのも、元を手繰れば 六代目 市川染五郎(九代目松本幸四郎 現 二代目松本白鸚)のおかげだと云える。

長々とまとまりのないことを書いているが、書きたいことは一つ。

六代目 市川染五郎様、ありがとうございました。

高麗屋!

である。

勧進帳 ~松羽目物の成立~

みなさま

拙ブログにお越しいただき、ありがとうございました。

感謝いたします。