98:『俵藤太物語絵巻―チェスター・ビーティー・ライブラリィ所蔵』 (甦る絵巻・絵本) 影印

前原 由幸 (翻訳)

チェスタービーティーライブラリィ (監訳)

大島由紀夫・小林祥次郎・真弓常忠 解説

勉誠出版

[大型本]

2006/10

167ページ ¥ 18,900

内容(「BOOK」データベースより)

チェスター・ビーティー・ライブラリィ蔵の絵巻三軸は、流布本系の一本であり、本文は寛永頃刊絵入り本や学習院大学蔵絵巻など、他の流布本系諸本とほぼ同文である。絵に描く場面の選択や構図なども他の流布本系絵巻と多くは共通するが、相違する点もいくつかある。総じて丁寧に描かれた良質の作品であり、近世前期に制作された典型的なお伽草子絵巻として捉えられる。

内容(「MARC」データベースより)

室町時代に成立したお伽草子作品のひとつ「俵藤太物語」。近世前期に制作された典型的なお伽草子絵巻である同作品の絵巻3軸を、美しいカラー図版に活字翻刻の本文、解説を付して刊行する。

勉誠出版公式ページより ▼

目次

【目次】

俵藤太物語絵巻

書誌・凡例

第一軸

第二軸

第三軸

解説

俵藤太物語 解説/大島由紀夫

歴史上の藤原秀郷/小林祥次郎

蛇と百足の民俗学/真弓常忠

The Tawara T醇vta picture scrolls

A Commentary on the story of Tawara T醇vta

Fujiwara Hidesato – from a Historical Angle

Serpent and Centipede Folklore

先日とても面白いと感じた勉誠出版の『大黒舞絵巻 鎌倉英勝寺所蔵』奈良絵巻「大黒舞」影印 木村千鶴子・八木意知男 解説。

たまらなく読みたくなったので、『俵藤太物語絵巻―チェスター・ビーティー・ライブラリィ所蔵』を手にとる。

大黒舞絵巻に比べ、物語が長く,字が多い。結構時間をさいているのに、丸五日もかかってしまった。

文字は美しく,読みやすかった。

本書を読む途中我家の書棚で見つけたのだが、岩波緑の『室町物語集 下』には『大黒舞絵巻』『俵藤太物語絵巻』ともに載っていた。

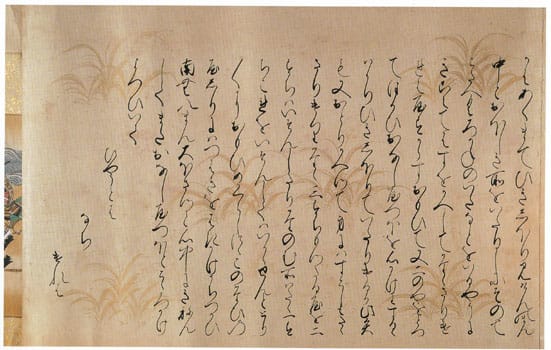

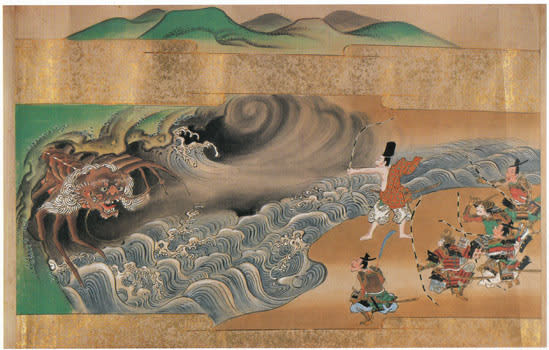

←美しい俵藤太物語絵巻

←美しい俵藤太物語絵巻『俵藤太物語絵巻』は三軸

前半

百足退治

竜宮城

→柳田國男「神を助けた話」

→南方熊楠「田原藤太竜瑀宮入の話」

後半

平将門討伐

memo

百足退治、竜宮城、平将門討伐

鐘の音は平家物語のように響く。

三井寺に奉納。

智証太師(814-891)=有徳碩学(いうとくせきがく)

両の御眼(まなこ)におのおの瞳ふたつぞおはします。

平将門も上のように伝えられているが、この絵巻物には平将門の方にはこういった英雄記述はない。

あくまでも俵藤太が英雄

平将門

7人 本人には影

こめかみだけは鉄で覆われてない

俵藤太あっぱれ矢の名人

龍

俵藤太

結構身の変わりがはやい …

memo

蛇と百足の民俗学 真弓常忠

『太平記』巻15巻 三上山百足退治

小野猿丸の百足退治

近江の蒲生野

24個の銅鐸

管や蒲の根元から“スズ”がとれる

二荒山の鉄

血沼(鉄分が酸化発色)

鉄文化と銅文化

水とヘビ

銅と百足

道教の経典『抱朴子』

呪術信仰

鉱山に入る時、竹の管に百足を入れて腰に下げる

百足のイミテーションをつくり,身につける

ここで思い出したのが信貴山朝護孫子寺の百足。

お足が出ないでお金が貯まるなどと説明されていたので、上のような呪術信仰画あるかどうかは知らない。

『抱朴子』とは 世界大百科事典 第2版より ▼

中国,東晋の葛洪(かつこう)の著。内篇20巻,外篇50巻。内篇は神仙,方薬,鬼怪,変化,養生,長生,悪魔ばらい,厄よけ等,道教ないし神仙道の理論と実践(道術)を説く。理論面では嵆康(けいこう)からの影響が顕著であり,道術のうちでは左慈(さじ)に由来する錬金・練丹術がもっとも重視されている。外篇は政治・社会・文明の批判の書であって,当時の世相をうかがう好材料。内外篇それぞれ《日本国見在書目録》にも著録されている。

真弓 常忠(まゆみ つねただ、1923年 - )ウィキより▼

日本の神職。神道学者でもある。現在、住吉大社宮司。

大阪市生まれ。神宮皇学館大学卒業後、1975年まで住吉大社禰宜、1993年まで皇學館大学教授をつとめ、同年より八坂神社宮司、2002年より住吉大社宮司。

『かみのみち』 明文社、1967年

『天香山と畝火山』 学生社、1971年

『日本古代祭祀の研究』 学生社、1978年

『日本古代祭祀と鉄』 学生社、1981年

『神道の世界 神社と祭り』 朱鷺書房、1984年

『政教分離と宗教儀礼]』 皇學館大学出版部、1984年

『古代の鉄と神々』 学生社、1985年

『神と祭りの世界 祭祀の本質と神道』 朱鷺書房、1985年

『即位式と大嘗祭』 皇學館大学出版部、1987年

『大嘗祭』 国書刊行会、1988年

『大嘗祭の世界』 学生社、1989年

『現代社会と神社』 皇學館大学出版部、1989年

『日本の祭と大嘗祭』 朱鷺書房、1990年

『妹の立場』 皇學館大学出版部、1991年

『神道祭祀 神をまつることの意味』 朱鷺書房、1992年

『孝明天皇と宗忠神社』 宗忠神社、1992年

『古代祭祀の構造と発達』 臨川書店、1997年

『祇園信仰 神道信仰の多様性』 朱鷺書房、2000年

『祭祀と歴史と文化』 臨川書店、2002年

『祇園信仰事典』 戎光祥出版、2002年

『住吉信仰 いのちの根源、海の神』 朱鷺書房、2003年

『新雄勝風土記』 無明舎出版、2004年

『住吉大社事典』 国書刊行会、2009年(編著)

『真弓常忠著作選集』全3巻 臨川書店、2011年

『1巻 論考篇 古代祭祀の探求』、各住吉大社関連を収む。

『2巻 随筆篇 祭祀の系譜』

『3巻 小説篇 大海人皇子秘話』

)

)

データーは衛星劇場公式HPより ▼

データーは衛星劇場公式HPより ▼