『加藤清正に朝鮮出兵を…秀吉「朱印状」見つかる 愛知の旧家』 【去九日之書状、今日廿三日到来、加披見候。 云々】(愛知県刈谷市歴史博物館)

2019年3月28日00時00分

朝日新聞朝刊の第一面に次のような記事が載る。

先日早朝に目がさ覚めたので、新聞第一面にに堂々と載せられていた『加藤清正に朝鮮出兵を…秀吉「朱印状」見つかる 愛知の旧家』という豊臣秀吉が朝鮮出兵(文禄・慶長の役)の際、重臣だった加藤清正(1562~1611)に出兵を命じた「朱印状」を読んでみた。

新聞の記事の周りにメモ書きで書き込んで楽しんでいたものをブログに写しましたので、読み間違いがあれば、お許し下さい。

写真は全て、朝日新聞公式HPよりお借りしました。

去九日之書状、今日

(猿九日の書状、こん日)

廿三日到来、加披見候。

(二十三日に到来、加え見られ候)

先書ニ如被仰遣候、対馬守・摂津守高麗ヘ定に

(まず書くに仰ぎ使わされる如く、対馬守り、摂津守り高麗へ定めるに)

可相越候条、其方も

(あい越えるべき候条、そなたも)

至高麗船付令着

(高麗に至り船を付け、((岸))につかされ

取固候て早々注進

(取り固め候いて、早々に注意して進み)

可申候。異国者手ぬるく候

(申すべく候。異国者は、手ぬるく候)

とて、少も不可由断候。

(とて、少しも油断するべからず候。)

九州・四国・中国衆

(九州・四国・中国の衆は)

何茂高麗ヘ渡海之

(いずれも高麗へ渡り、海の((儀))を)

儀、被仰遣候。御先勢

(仰せ使わされ候。御まず勢いで)

路次つかへ候ニ付而、廿

( ((海))路を次につかえ候に付けて、二十((五日)) )

五日御動座候。猶以

(御動座候。なお、(城々かたく相こしらえ)を以って

城々堅相拵、皆々(談を)申

(皆々申す)

談無卒尓様可成

そつ無く((其の意を))成すべきよう

其意候也

(候なり)

三月廿三日(朱印)

(三月二十三日(印))

加藤主計頭とのへ

(加藤主計頭殿へ)

以下の説明は朝日新聞 3/25朝刊 ▼

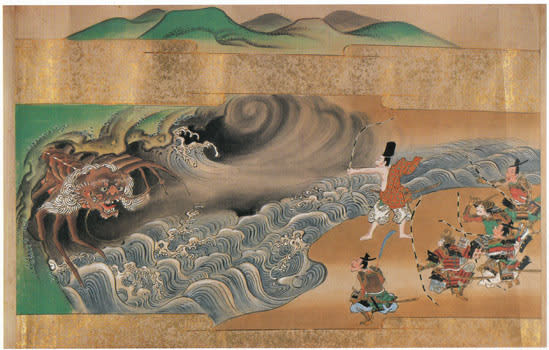

文書の左端に秀吉の朱印が押されている

(愛知県刈谷市歴史博物館で2019年3月27日午後5時半、亀井和真撮影)

(朝日新聞 3/28 朝刊 一面)

戦国武将の豊臣秀吉が朝鮮出兵(文禄・慶長の役)の際、重臣だった加藤清正(1562~1611)に出兵を命じた「朱印状」が愛知県刈谷市の寺で見つかる。

27日、報道陣に公開された。

市歴史博物館によると、朱印状は縦21・5センチ、横125・5センチ。江戸時代に旧刈谷藩士だった旧家の菩提(ぼだい)寺で発見され、昨秋に同館に寄贈された古文書数百点の一つで軸装されていた。

朝鮮出兵の1592(文禄元)年3月23日、主計頭(かずえのかみ)に任じられていた加藤清正への書状で、「高麗に出陣して陣を固めたら早々に知らせること」と命じている。「異国の者はそんなに強くないと思って、決して油断はしないように」と念を押しているほか、先に出兵を命じた九州や四国、中国地方の大名と相談し「城の守りを固めて、つつがなく進めるように」と戦いの展開を見通すような言葉が並んでいる。

秀吉の命令を筆記する書記役「右筆(ゆうひつ)」が記し、秀吉の朱印(直径3・8センチ)が押されている。

朱印状は当時京都の聚楽第にいた秀吉が、熊本にいた清正に出兵を命じたもの。

同館によると、朝鮮出兵した黒田長政の家譜で清正らに出兵を命じた文書の存在は知られていたが、実物は見つかっていなかった。

加藤家が江戸時代初期に改易され、散逸したとみられる。

豊臣秀吉の古文書に詳しい名古屋市蓬左文庫の鳥居和之文庫長は「(朱印状は)他の大名に広く出されていたものと考えられるが、1次史料はなかった。清正は有名な武将だが家が断絶して資料が散逸している。発見は大変喜ばしい」とコメントしている。【亀井和真】

溝口健二監督の映画作品を三日連続みたよ

溝口健二監督の映画作品を三日連続みたよ