写真は奈良の和菓子屋さん「菊屋」

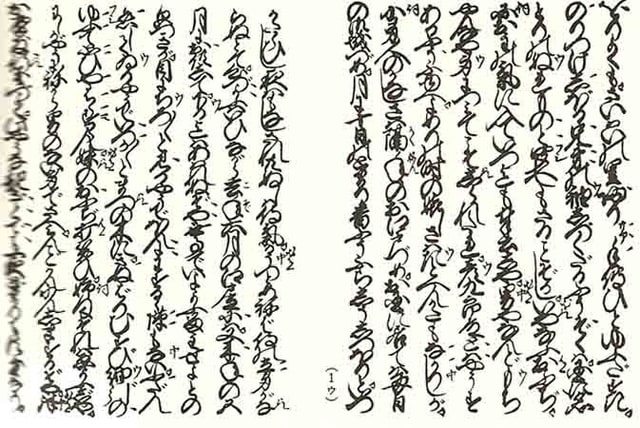

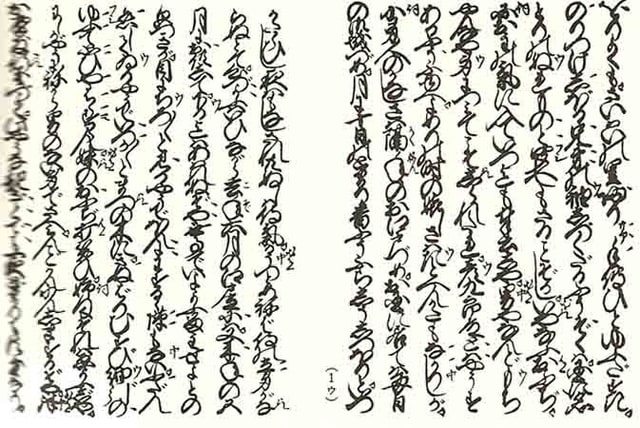

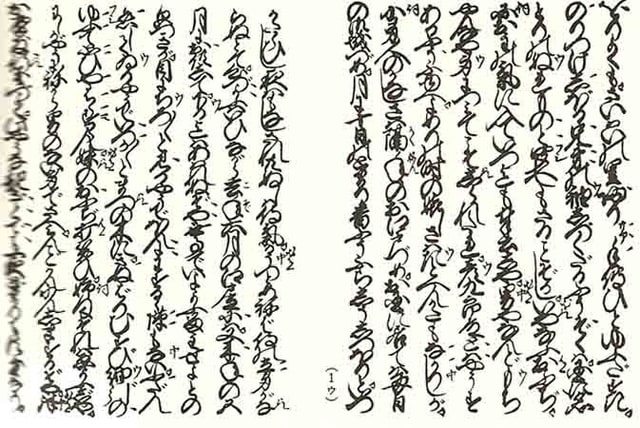

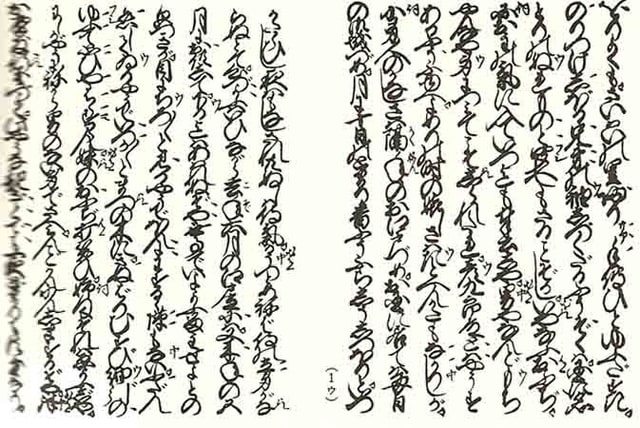

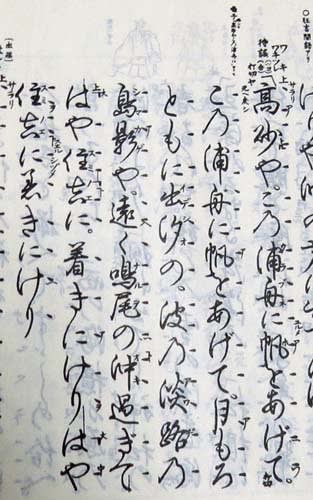

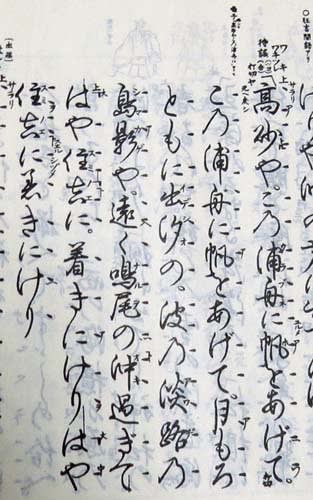

『観世流謡曲百番集』より「当麻」 観世左近 著 檜書店

能楽を楽しむ時には必ず持っていく『観世流謡曲百番集』より「当麻」を楽しむ。

この本を開くと、舞台が浮かび上がり、音や声が聞こえてくる様だ。

声の張り(出し方?)やイラストで所作まで記されているので、想像は膨らむ。

続も含めて、嬉しい二冊なのです^^

みなさま、ありがとうございます。

今回も読んだという記録だけで失礼致します。

写真は奈良の和菓子屋さん「菊屋」

『観世流謡曲百番集』より「当麻」 観世左近 著 檜書店

能楽を楽しむ時には必ず持っていく『観世流謡曲百番集』より「当麻」を楽しむ。

この本を開くと、舞台が浮かび上がり、音や声が聞こえてくる様だ。

声の張り(出し方?)やイラストで所作まで記されているので、想像は膨らむ。

続も含めて、嬉しい二冊なのです^^

みなさま、ありがとうございます。

今回も読んだという記録だけで失礼致します。

『能を読む2 世阿弥 神と修羅と恋』から「当麻」監修 梅原猛 監修 観世清和 編集委員 天野文雄 2013年

『能を読む2 世阿弥 神と修羅と恋』から「当麻」を読む。

中将姫の話の展開はカケリでは阿弥陀如来の教えの尊さと念仏の功徳を説いて舞う。

やがて阿弥陀の功徳を象徴する光が輝くなか、やがて夜明けとなって、僧の夢も覚めるのだった。

やがて夜明けとなって、僧の夢も覚めるのだった。を読んで、不謹慎にも芝居の『十六夜清心』を思い浮かべるのは、罪深いか、、、

また阿弥陀の功徳を象徴する光が輝くなかを読んで、『当麻寺縁起絵巻』を思い浮かべたが、実際に本曲が典拠うした中に含まれていた。

『元享釈書』

『古今著聞集』

『当麻曼荼羅縁起』

『当麻曼荼羅疎』

『当麻寺縁起』

今回は、能楽「当麻」の話の展開については省略させていただきます。

みなさま、お越し頂き、ありがとうございます。今回も簡単な記録だけで失礼致します。

『元享釈書』とは (ウィキペディア)

『元亨釈書』(げんこうしゃくしょ)は、日本の歴史書。鎌倉時代に漢文体で記した日本初の仏教通史。著者は臨済宗の僧、虎関師錬(1278年 - 1346年)。全30巻。

僧の伝記や仏教史を記す。

『観世流 謡曲百番集』観世左近 (著)より「安達ヶ原」「頼政」、角川学芸出版の『能を知る楽しみ』「信光と世阿弥以降」より「安達ヶ原」

観世流 謡曲百番集 文庫

1942/1/5 観世左近 (著)

2022.12.18 春日大社 御旅所 後宴能の後に

春日大社おんまつり 後宴能をを楽しむに当たって、あらかじめ、観世左近著の『観世流 謡曲百番集』を読む。

『観世流 謡曲百番集』には注釈はないものの、演じての立ち振る舞いや所作が頭注部分に記されているので、実際の能舞台を思い浮かべながら読み味合うことができる。

印刷とはいえ、毛筆で書かれたわかりやすい行書で文字からは笛や鼓の音が聞こえてくるようだ。

「安達ヶ原(黒塚)」「頼政」は両演目ともに何度か楽しませていただいているので、本(『百番集』)であっても 入って行きやすい。

『観世流 謡曲百番集』『観世流 謡曲続百番集』はまだ私が謡曲の謡をほとんど聞き取れなかった頃に、清水の舞台から飛び降りる思いで、二冊揃えで購入したもの。

我ヶ子供が大学生の頃だったから、もう 十うん年前のことになる。

手元に置いておいて良かったと思える本の一つで、重宝している。

この本のおかげで、能楽が身近になったことは言うまでもない。

『観世流 謡曲百番集』か、将又 角川学芸出版の『能を知る楽しみ』「信光と世阿弥以降」で下調べしておいたせいか、今回の金春様の「黒塚」(安達ヶ原)は随分感情移入し、満足した。

糸巻きの場では、真正面から見ることができ、感無量。

能楽はまだまだ下調べのひちような分野であるため、鑑賞のかいがあると感じる。

ところで、「安達ヶ原」と言う言い方は観世流一派であり能楽の後の流派では「黒塚」という。

今年のおんまつりでは金春穂高様が演じてくださいましたので、番組にも「黒塚」と記されている。

加えていうならば、『能を知る楽しみ』「信光と世阿弥以降」によれば、「安達ヶ原」は「黒塚」より古くに演じられたと言い伝えられている。

写真は、天神祭 船能 『猩々』 帝国ホテル

謡曲『松風』 4 (『謡曲百番集』(新日本古典文学大系 岩波 緑))を読了。

(片岡仁左衛門様と中村扇雀様に感謝して、歌舞伎『堀川波鼓』を掘り下げるために)

『謡曲百番集』(新日本古典文学大系 岩波 緑)『松風』を読む。

岩波(新日本古典文学大系)の『謡曲百番集』は能楽関連の事細かな説明(用語一覧)や読み物としても興味深く感じられる解説が載せられており、ずっしりとしたこの一冊を手元に置いただけでも相当謡曲について知ることができると思われるほど、良い本だ。

元となる松風は、上段、注意書きは下段。

少し文字に癖があり、小さく、改行少なく読みづらい嫌いはある。

ただし注意書きが詳しく、照らし合わせて読み、再度情景を思い浮かべながら読むと、大変満足のいく『謡曲百番集』だと思う。

だが、『観世流謡曲百番集、観世流続謡曲百番集』のように達筆で読みやすい筆文字風行書で書かれておらず、上にも書いたが、特徴のある少し読みづらい小さめの活字であり、本自体も大きく重いので、能楽堂などに持参して、その場で要曲集をひらけつのは無理だと感じる。

本書での松風の解説(P.588)の一部を書き写したい。

素材、主題

古今集 在原行平

くわらばに 問う人あらば須磨の浦に

藻塩たれつつ わぶと答えよ (雑歌)

古今集 在原行平

立ち別れ 因幡の山の峰に生ふる

松とし聞かば いま帰り来ん (離別)

言葉の響きや連想を自在に駆使して、詩情豊かな劇を創出

源氏物語 須磨の巻 「わくわばらに、、、、」

源氏詞 「波ここもと」「四方の嵐」「うしろの山」

古歌

田楽能『潮汲』

観阿弥の原作を元に世阿弥が新しく捜索したものと言われている。

世阿弥

「月」

「月」の潮汲に集中し、恋の想いに涙し、松を行平とみてからは「月」は消える。

代わりに「まつ(松、待つ)」が多用されることに注目したい。

みなさま、拙ブログにお越し下さいましてありがとうございます。

感謝申し上げます。

片岡仁左衛門様,中村扇雀様,ありがとう!の『堀川波鼓』関連記録

写真は、天神祭 船能 『猩々』 帝国ホテル

謡曲『松風』 3 (能を読む「翁と観阿弥 能の退場」(角川学芸出版))を読了。

(片岡仁左衛門様と中村扇雀様に感謝して、歌舞伎『堀川波鼓』を掘り下げるために)

能を読む「翁と観阿弥 能の退場」より『松風』を読む。

能を読むシリーズ4冊は天野文雄先生の講座を通して知り、近くの本屋から角川学芸出版に取り寄せていただいたもの。

このシリーズを読めば天野文雄先生の能楽の社会人よう講座を思い出し、わかりやすく、また能楽が見たくなる。

解説はいうまでもなく詳しい。

そして、原文と解説文とが上下に書き分けられており、非常にわかりやすい。

古文のちょっとした言葉も頭注で読み砕いて内容を推し量るのではなく、現代文で書かれているので、普通に話を読み解く感じでわかり良いのが特徴。

また 『能を読む、、、』では、活字が美しいのも特徴。

紙質の色合いが美しく、活字が美しいのは、少し可愛いお年頃になった少し齢を重ねた私のような人間には見やすく、ありがたい。

松風の説明(p.257 能を読む)として、少しだけ書き写したい。

あらすじ

西国修行の旅に出た僧(ワキ)が、須磨の浦でいわくありげな松を見て、里人(アイ)に尋ねる。

それは、行平中納言が須磨に流されていた時に愛した松風・村雨姉妹の墓標であった。

日が暮れたので僧が近くの塩焼き小屋に立ち寄ると、そこへ折からの月光の下、二人の女(シテ、ツレ)が海女の身を嘆きながら潮汲み車を引いて帰ってくる。

塩屋で僧が墓標の松を弔ったことを述べ、行平の和歌を口ずさむと、二人は涙にくれ、自ら松風、村雨の幽霊と明かして、行平との恋物語を語り始める。

やがて行平の形見の烏帽子、狩衣を取り出して懐かしんだ松風は、これを身につけ、狂乱の心となり、磯部の松を見て寄り添い、恋慕の舞を舞うが、夜明けと共に波風の音に紛れて消え失せる。

話の中身は違う。

全く異なる内容の舞踊だが、なんとなく考玉あるいは、松竹座でみ見た片岡仁左衛門様が演じられた、、、、、、『二人椀久』を思い浮かべたのはなぜか知らん。

おそらく、今年七月の仁左衛門様、扇雀様の歌舞伎『堀川波鼓』をみて大きな感動を受けたからに相違ない。(ちなみに今年の『堀川波鼓』は代役であった中村勘九郎様でも見たが、彼もガンっておられたことを付け加えておきたい)

謡曲では、狂乱の心となり、磯部の松を見て寄り添い、、、とある。

そしてその前には、姉が松を行平と見間違い、妹がたしなめる(要約)といった場面が記される。

このことを踏んで、近松は『堀川波鼓』を書き認め、それを脚本化して歌舞伎の『堀川波鼓』は生まれたのであると思われる。

歌舞伎『堀川波鼓』では、他にも数多く謡曲『松風』を引いて脚本及び演出されている場面が多く見受けられる。

歌舞伎『堀川波鼓』でうたわれる謡『松風』をどのように関連付けさせてあるのかが知りたくて読んでいる謡曲『松風』であるが、思わぬ事実を多く知ることができて、書き物、やがては狂言(歌舞伎など)に脚色化された場合の面白みを知ることとなったことは喜ばしい。

みなさま、拙ブログにお越し下さいましてありがとうございます。

感謝申し上げます。

片岡仁左衛門様,中村扇雀様,ありがとう!の『堀川波鼓』関連記録

写真は、天神祭 船能 『猩々』 帝国ホテル

謡曲『松風』 2 (謡曲集上(日本古典文学大系 岩波 赤))を読了。

(片岡仁左衛門様と中村扇雀様に感謝して、歌舞伎『堀川波鼓』を掘り下げるために)

謡曲集上(日本古典文学大系 岩波 赤)より頭注を引き引き、謡曲『松風』を読む。

松風の説明として、

作者

1 「五音」に「松風 亡父曲」とあるが、別の箇所に「松風 後ノ段」として作曲者名を欠く。

2 「猿楽談義」にも「松風村雨 世子作」

3 観阿弥作曲の原作を、世阿弥が改修したものと考えられる。

4 「能書書」によれば、古い能の「潮汲」を元にして作った作品(「潮汲」は田楽の亀阿弥作曲らしい。)

素材

1 須磨に流された貴公子と海女の親交『選集抄』『源氏物語』

2 「立ち別れ」の歌 『古今集』

謡曲集上(日本古典文学大系 岩波 赤)松風初め説明部分一部引用(P.57)

みなさま、拙ブログにお越し下さいましてありがとうございます。

感謝申し上げます。

写真は、天神祭 船能 『猩々』 帝国ホテル

謡曲『松風』 1 (観世流謡曲百番集)を読了。 『堀川波鼓』詠われる『松風』を読む。

観世流謡曲百番集『松風』は解説こそないが、能楽会場へは毎度持参する私にとっては貴重な本。

この本は読みやすい行書の手書きで収められており、能楽を見ながらでも、利用しやすい。

また、書道の文字で記されているので、心が温まり、風邪を肌で感じるような本となっている。

会場で謡をされていらっしゃる男性と話す機会に恵まれることがある。

その多くが、私の『観世流謡曲百番集』『観世流続謡曲百番集』を手にしているのを見て、

「謡をされていらっしゃるのでしょうか?」

と訪ねてこられる。

「いいえ。見に来ているだけです。」

と申しますと、

「この本は、謡仲間でも喉から手が出るくらいに欲しがっている者が多い。この本を買えば、腹をくくって、一生謡を続けるという覚悟を持って購入する本なんですよ。」

とにこやかに笑われる。

そもそも能楽鑑賞を再開し始めた頃、ご年配の女性が教えてくださったことがある。

「『観世流謡曲百番集』は良いわよ。私は『観世流続謡曲百番集』は持ってないんだけどもの、ボロボロの『観世流謡曲百番集』だけなら古本屋さんで、3000円で売っていたのよ。これがあると、便利よ。」

ということで、京都四条通り老舗美術和本専門の古本屋さんに行ったがめだ出るほどお高い。

小心者の真面目な主婦である私は、家に電話をかけたが、夫は仕事で留守。

大学生であった息子がたまたま電話口に出て、力強く一言。

「買い!買いなさい!両方揃ってるんでしょ?絶対に買いや。」

息子の声に勇気付けられ、二冊揃えを購入。

謡をされている男性の

「この本は、謡仲間でも喉から手が出るくらいに欲しがっている者が多い。この本を買えば、腹をくくって、一生謡を続けるという覚悟を持って購入する本なんですよ。」

という言葉を思い出し、ほくそ笑む。

今となっては私の宝本の一つである。

話はそれたが謡曲『松風』を舞台を想像しながら、『観世流謡曲百番集』は二度読んだ。

『松風』は確かに見たことのある演目であることを、本書の図を通して確認した。

しかし、内容までは覚えてなかった。

『松風』を読み、南座と松竹座で合計三度みた歌舞伎『堀川波鼓』の脚本のうまさに驚いた。

歌舞伎『堀川波鼓』は確実に『松風』を引き、事細かに言葉や歌や構成を巧みに取り入れ、うまく組み合わせて筋書きが作られているのだ。

その『松風』も『源氏物語』の「須磨」あたりを引用し作られてうる部分があるというので、いずれ『源氏物語』「須磨」も十来ると読む必要がある。

『観世流謡曲百番集』『松風』を読み、歌舞伎『堀川波鼓』の構成力のすごさに改めて感心した。

片岡仁左衛門丈が受賞された時言われた言葉の

「単に歌舞伎が好きなんです。私は新しいものを追求するのではなく、古典を掘り下げて、皆さんに歌舞伎の良さを知っていただきたい。(要約)」

の重みが、今回 七月大歌舞伎『堀川波鼓』の片岡仁左衛門様(中村勘九郎様代役時も含む)と重厚に演じられた中村扇雀様のお舞台をみて、近松作品を研究なさったおられるであろう、役者の方々の面々が思い浮かびます。

今回のお舞台を拝見させていただき、片岡仁左衛門様と中村扇雀様に対してこみあげるような感謝の念が生じると同時に、歌舞伎舞台は見るだけでも感じるだけでも楽しいが、読み取るものであるのだ、そしてそのように感じさせる舞台こそ、真の古典歌舞伎であると確信した。

片岡片岡仁左衛門様と中村扇雀様の『堀川波鼓』を八月(今月末)をめどに、書物や映像を通してし、私なりに調べてみたい。

そして、続けて、まずは近松全集を中心に片岡仁左衛門様のお舞台を想像しながら、舞台や、近松作品そのもの、また脚本を調べて遊ぼうと思う。

コロナ禍で二年半も歌舞伎鑑賞を諦め、片岡仁左衛門丈のお舞台を見ることができなかった私は、ここにきて、片岡仁左衛門様と中村扇雀様のおかげで、古典歌舞伎や元の作品を読もうと感じさせてくださったお二人には感謝の念でいっぱいである。

片岡仁左衛門様

中村扇雀様

ありがとうございます。

私は高校生も頃から歌舞伎が好きでよかったです。

本日は心にに残る舞台の一つ『葛の葉』(松竹座 中村扇雀)を映像で見たいと思います。

えらく謡曲『松風』(観世流謡曲百番集)読了記録から逸脱した内容を書いておりますことをお許しください。

実は

観世流謡曲百番集、

謡曲集上(日本古典文学大系 岩波 赤)、

謡曲百番集(新日本古典文学大系 岩波 緑)、

能を読む「翁と観阿弥 能の退場」(角川学芸出版)

の四冊で謡曲『松風』を読んで私なりに捉えて見たのですが、それぞれの本の特徴があり、解説も違い、本文を読んでいても、心に残る部分が微妙に違うことを感じ、驚きの発見をいたしました。

『観世流謡曲百番集』での『松風』で感じた心に残る部分を書き写そうかと時は思ったのですが、長くなりすぎますので割愛致すことにしました。

みなさま、拙ブログにお越し下さいましてありがとうございます。

感謝申し上げます。

写真は天神祭 帝国ホテル主催 三番叟

『能を読む(1) 翁と観阿弥 能の誕生』より「翁」

能を読む(1) 翁と観阿弥 能の誕生 単行本 – 2013/1/24

梅原 猛 (監修), 観世 清和 (監修)

天野 文雄 土屋 恵一郎 中沢 新一

全558ページ

角川学芸出版

6500円

新釈の現代語訳で“能を読み"、尖鋭な論考で“能を解き"、演者の言葉から“能を聞く"。本巻では能の源流「翁」と観阿弥など、世阿弥以前の作品19曲を収録。能の起源と観阿弥の先駆性を読み解く

能を読む1『翁と世阿弥』

以前 天野 文雄先生の講義を2年ばかり聞きに行ったことがある。

あまりにも面白く、興味深かったので、テキスト参考の一つとして取り上げられていた能を読むシリーズぜん四巻を購入したことがある。

この本は、当時なかなか手に入れられなく、あれこれ調べて、近くの書店に注文。

角川書店そのものに残っていたものを書店が取り寄せてくださり、私の手元に届いた。

タイミングがよければ、今なら中古やオークションで手に入れることができるかもしれない。

人間とは不思議なもので、手元に届くと安心してしまい、何項目か読んだだげで棚の隅に息を潜めている。

だが、このコロナ禍の状況で、能楽もみに行くことがままならず、能楽をみに行く気分で読み進めることにした。

翁--------翁はあまりにも有名で、何度となくみた方も多いであろう。

言葉も謎で、このブログでは何度となく取り上げているが、未だに翁の項目は、多くの皆様にみていただいているようだ。

『能を読む(1) 翁と観阿弥 能の誕生』のよれば、『翁』は神事であり、トルコで三度ばかり見た見たメヴレヴィー教団のセマーを思い浮かべる。

セマーは、宗教色、神事色が強く、奈良の信貴山の火渡りの前に行われる動物の皮を使ったる、仰々しく神事の一部始終が進められてから火渡りに移るといった儀式が、踊りの前に行われる。

私は鉄道構内で行われている本格的(?)なセマー2回と、ベリーダンスの前に、神事として行われるセマーを1回の合計三回見たのだが、いずれも神事であった。

また、ベリーダンスなども含めた観光客相手のセマーですら、酒はセマーの後に飲むようにと、英語でも再三言われてから、セマーは始まった。

これは、帝国ホテル(天神祭)の『翁』が終わってから酒を飲みように、といった内容と同じである。

神事を終えてから、セマーも翁も酒を飲むことができる。

翁は上にも書いたが、これまでになんども取り上げられている。

また、民俗学者は三番叟にも注目されており、各学者が各々三番叟の意味合いを書いておられるが、諸説あり、いずれも納得するないようなので一層面白い。

能楽や狂言や歌舞伎を観に行くことができないので、しばらく翁で遊びたい。

とうとうたらり たらりとう〜〜〜

である^^v

謡曲『高砂』2

『高砂』をネット検索すれば、どういう結果が生まれるかを、『観世流百番集』確かめる試み。

正しいか否かは別として、ある程度重宝される、苦しいときの神頼み的存在の「Wikipedia」で検索してみる。

Wikipedia 高砂

縁起物

高砂 (能) - 能の演目。

脇能物の男神物。

「高砂や、この浦舟に帆を上げて」の謡で知られる。

高砂人形 - 上記の能の登場人物をかたどった人形。

関西地方で結納に送られる。

上記の風習にちなみ、結婚式場によっては、披露宴で新郎新婦が座る席を「高砂」と呼ぶ。

高砂や - 上記の謡にちなんだ落語の演目。

Wikipedia 高砂(能)

『高砂』(たかさご)は、能の作品の一つ。

相生の松(あいおいのまつ、兵庫県高砂市・高砂神社)によせて夫婦愛と長寿を愛で、人世を言祝ぐ大変めでたい能である。

古くは『相生』(あいおい)、『相生松』(あいおいまつ)と呼ばれた。

ワキ、ワキヅレがアイとの問答の後、上ゲ歌で謡う

『高砂や、この浦舟に帆を上げて、この浦舟に帆を上げて、月もろともに出で潮の、波の淡路の島影や、遠く鳴尾の沖過ぎて、はや住吉(すみのえ)に着きにけり、はや住吉に着きにけり』

は結婚披露宴の定番の一つである。

(附:能楽研究者A氏の話によれば、結婚式でうたうのは、近年の事とのこと)

江戸時代、徳川将軍家では『老松』とともに『松』をテーマにした筆頭祝言曲二曲の一つであった。

(しかし、祝賀歌として、江戸時代から徳川将軍家では『高砂』『老松』が歌われていたとのこと)

上ゲ歌

「上ゲ哥」とも。 能の一曲は、いくつもの小段が連なって構成されている。

「上歌」はその小段の名称、または小段の形式をいう。

上音という高い音程から始まり、七五調の詞章が平ノリというリズムで謡われる。

シテ:翁 ツレ:嫗 ワキ:九州阿蘇宮の神官

九州阿蘇宮の神官(ワキ)が播磨国、高砂の浦にやってきた。

春風駘蕩とする浦には松が美しい。

遠く鐘の音も聞こえる。

そこに老夫婦(シテとツレ)が来て、木陰を掃き清める。

老人は古今和歌集の仮名序を引用して、高砂の松と住吉の松とは相生の松、離れていても夫婦であるとの伝説を説き、松の永遠、夫婦相老(相生にかけている)の仲睦まじさを述べる。

命あるものは全て、いや自然の全ては和歌の道に心を寄せるという。

ここで老夫婦は自分達は高砂・住吉の松の精であることを打ち明け、小舟に乗り追風をはらんで消えて行く。

神官もまた満潮に乗って舟を出し(ここで『高砂や…』となる)

松の精を追って住吉に辿り着く。

『われ見ても 久しくなりぬ住吉の、岸の姫松いく代経ぬら』(伊勢物語)

の歌に返して、なんと住吉明神の御本体が影向(ようごう)され、美しい月光の下、颯爽と神舞を舞う。

これは和歌の形式からいうと、伊勢物語の歌に対しての、住吉明神の御本体の返しである。

俗に住吉明神の舞とも云われ、友成が住吉に着きますと、住吉明神が現れて神舞を舞う。

御代万歳・国土安穏を祝う。

その最後の謡の部分が次の小謡で、歌舞伎や相撲でも使う「千秋楽」の語源ともなっています。

友人の話では、謡の会などの最後に謡われることが多いため、付け祝言と云うこともある。

上を考えると、下の意味がわかる。

高砂や この浦舟に 帆を上げて

この浦舟に帆を上げて

月もろともに 出潮(いでしお)の

波の淡路の島影や 遠く鳴尾の沖過ぎて

はやすみのえに 着きにけり

はやすみのえに 着きにけり

四海(しかい)波静かにて 国も治まる時つ風

枝を鳴らさぬ 御代(みよ)なれや

あひに相生の松こそ めでたかれ

げにや仰ぎても 事も疎(おろ)かや

かかる代(よ)に住める 民とて豊かなる

君の恵みぞ ありがたき

君の恵みぞ ありがたき

上の部分は、多くの方々が最もご存知でアルポピュラーな部分です。

しかし謡曲には詩的ストーリーがあり、前にも場は展開しますが

高砂や この浦舟に 帆を上げて

この浦舟に帆を上げて

月もろともに 出潮(いでしお)の

波の淡路の島影や 遠く鳴尾の沖過ぎて

はやすみのえに 着きにけり

はやすみのえに 着きにけり

の後も話は展開し、終わります。

さす腕(かいな)にハ悪魔をはらひ。

さす腕(かいな)にハ悪魔をはらひ。

をさむる手にハ、寿福を抱き。

千秋楽ハ民を撫で。

万歳楽にハ命を延ぶ。

相生の松風、颯々の声ぞ楽しむ。(『観世流百番集』から引用)

めでたいですね^^

上のことから、馴染みの結婚式で歌うだけの謡ではないことがわかりますね。 めでたいですね^^

しかし、祝い歌であるので、今や結婚式で歌ったとて、何ら間違いではありません。

何故なら、『高砂』はストストーリーの展開を追った、目出度い歌でもあるからです。

また、『高砂』には話の展開があることも知っていただけたと思います。

学者や専門家によっては自論だけを主張される方もいらっしゃいます。

一方、立派な学者は諸説を明かにしてから、「私の考えはこう云う点で、こう考えます。」と、おっしゃいます。

また、教えていただいたことを鵜呑みにするのではなく、自分でも確かめ、考える力をつけないと、真実には近づけないことを痛感しました。

自分で読み考えると云ったことを繰り返し、楽しんでいきたいなと考える今日この頃です。

次は書物で『高砂』を検証してみましょう。 続く

謡曲『高砂』 観世流謡曲百番集より

私は謡を心得ないが、観世流謡曲百番集では、言葉の右に、歌い方が説明されている。

高砂や この浦船に帆を上げて

月もろ共に出汐(いでしお)の

波の淡路の島影や

遠く鳴尾の沖こえて

はや住の江につきにけり

はや住の江につきにけり(サラリ)

観世流謡曲百番集では、

(サラリ)高砂や この浦船に(ユルメ)帆を上げて

月もろ共に出汐(いでしお)の

波の淡路の島影や

遠く鳴尾の沖こえて

はや住の江に(ユルメ) (シズメ)つきにけり

はや住の江につきにけり

(サラリ)

(ユルメ)

(ユルメ)

(シズメ)

後はリズムをとる?「 、」

(サラリ)(ユルメ)(ユルメ)(シズメ)左以外の「 、」を考えると、謡の場合は某氏がおっしゃるように「ただただ舟を漕ぐように」というのが吉と考えるのかは、私には、詳しくはわからない。

しかし、私のこれまでの知識方考えると謡曲『高砂』には、しっかりとしな話の展開があり、最後は住吉の精に会い、祝い、寿ぐと云った内容なのだが。

某氏は能楽師の言葉を間違って受け取っておられるのだろうか。

ただただ舟を漕ぐ様に歌うのは、謡曲『高砂』の一部分である。

だが、元をたどると「ただただ舟を漕ぐように」という内容なのかとも思う。

私には確信が持てないので、これまでに見たり学んできた『高砂』を自分で調べる必要性を感じた。

一度、能楽研究者の天野文雄先生にお尋ねしてみたいが、生憎コロナで講座も出席できない。

何より、天野文雄先生の講座は昨年で終わり迎えたはずなので、お会いする機会がない。

天野文雄著の本は多く持っているので、能楽も少しづつ学んでいきたい。

高砂はあまりにも有名な曲で、その説は多く、学者によって異なる。

天野文雄先生は多くの学者や能楽師の異なるお考えを丁寧にプリントして説明し、その上で、「自分はこういう理由で、この様に考えている。」と云った真っ当な学者であるので、共感が持てる。

高砂で印象深い場面はいくつかあるが、その中でも「老松」という言葉は痛烈に心に残っている。

以前金春流の能楽師に『八幡弓』の講義を受けたことがあるが、『高砂』は『八幡弓』に比べて意識して面白くしてあるという旨が、『謡曲集 上』(岩波 日本古典文学大系)に記されている。

しかし、『八幡弓』の縁起の良い家があったなどと、『高砂』がどう結びつくのかは、私にはわからないので、ぼちぼち調べていきたい。

『刈萱』関係は調べたいは、『高砂』にも興味を持つは、『仁勢物語』&『伊勢物語』の比較はしたいは、『源氏物語』や草子や絵巻物や歌舞伎は読みたいはで、頭がこんがりかけている。

結構読書に時間を費やしてはいるが、それでも時間が足りない。

云えることは、このコロナ禍で、今できること、今興味あることを思い存分楽しみたい。それしかない。

続く

ネムルート

『班女』

観世流謡曲百番集、能を読む(世阿弥 神と修羅の恋)の二冊で、『班女』を楽しむ。

『班女』は能楽を楽しんだことがあるのと、天野文雄先生の講座でも楽しませていただいたことがある。

馬場文耕作の『当世江戸百化物 巻一』「品川津の国お綱が方え三田の伯母尋ねゆきし事」で色濃く謡曲『班女』を引いているので、今一度読み返してみた。

「品川津の国お綱が方え三田の伯母尋ねゆきし事」では「つな」と云う名女の名前を引いて、『大江山縁起絵巻』(渡辺綱)とも 絡め合わせ、『班女』本来の純愛がおかしな方向に描きあげられ、読者を笑わす。

能楽の『班女』は観たいわ、『当世江戸百化物 巻一』は面白いわで、心静かに保たねばならないと念じながら、『当世江戸百化物 巻一』の続きを読みたいと思うたが、同時に、謡曲も読み込んでいきたいと感じた^^

『班女』(はんじょ)

世阿弥作(と考えられている)

紅入り(若い娘)の狂女物だ

クルイ(激し乱れた心を表現する舞のパターン)の部分がなく、ひたすら扇に恋人を偲ぶ姿が舞と謡で表現される。

純粋なあい。

「班女」は「班氏の女(むすめ)」の謂で、具体的には班婕妤を指す。

班婕妤は前漢の成帝の愛人であったが、趙飛燕にその座を奪われ、捨てられた我が身を秋の扇になぞらえて詩『怨歌行』を作った。

この故事に因んでシテが「班女」と渾名されている。 扇物狂いと呼ばれるほど扇が目立つ。

秋の扇は砧と並んで侘びしいものであった。

「趙飛燕にその座を奪われ」とあるが、馬場文耕作の『当世江戸百化物 巻一』「品川津の国お綱が方え三田の伯母尋ねゆきし事」では、『班女』を記し、「舞子うちわ(舞扇)」や「乳を飲む燕たけて」と、「品川津の国お綱が方え三田の伯母尋ねゆきし事」は『班女』と絡ます。

謡曲『花筐』世阿弥 狂女物

越前国→大和国

越前国にいた大迹部皇子は皇位継承が決まった為、大和へ行く。

親しくしていた恋人の照日前(前シテ)には手紙と形見の花籠を遣わす。

手紙と花籠を見た照日前は、恋しさの余り旅に出る。

雁を見て、『彼の方はいづこ、雁についていけば、あの方も元につくだろうか。』と、物狂いの様子となる。

大和に着いた照日前(後シテ)は、天皇となった大迹部皇子の行列に出会う。

臣下(ワキ)は狂女を追い払おうとし、彼女が手にしていた形見の花籠を打ち落とす。

照日前は天皇への恋しさと畏れ多さに心乱れ、皇子の面影思い、涙する。

御前で舞えとの宣旨に彼女は、自らの叶わぬ思いを託し、古代中国でおこった帝と夫人との悲恋の物語を謡い舞う。

その舞の姿に、故郷の恋人だと確認した天皇は彼女を再び宮仕えに召そうと告げ、照日前は大迹部皇子(天皇)と再び一緒になれた。