サントリーミュージアム[天保山] 『印象派とモダンアート』

『レンピッカ展』を楽しんだ一週間後の7月18日、娘と サントリーミュージアム[天保山]『印象派とモダンアート』を見る。

美術・博物館巡りの好きなわが子たち。

息子と行くことが多かったが、今月は娘と見ることが多い。

一人、夫婦、こども、友人、趣味の団体、ツアー団体など 同行相手により美術の楽しみ方も少し違うが、それぞれいいものだ。

家族と行くと、好きな絵を好きなだけ個人的に見て、感動の作品の前に集まって見るといった自由さ。

夫、子ども二人の誰といってもその自由さは共通で、おまけに時間が許す限りゆっくりと見て良いので安心して館内を歩くことができるのはありがたい。

ところで『印象派とモダンアート』は面白かった。

サントリーミュージアム[天保山]所蔵の作品も多い。

海の見える明るい光さんさんと入り込む部屋では、いつも常設されているジャコメッティに人物像も置かれていた。

モネに始まり、やわらかな光を堪能。

小・中学生の頃あれほど好きだったルノアールは、オレンジとコーラルレッドが今のわたしには暑苦しい。

それでもやわらかな筆使いは魅力的で、人々のルノアール作品の前で立ち止まる姿が印象的だ。

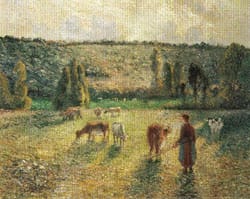

カミュー・ピサロの前で長時間を過ごす。心地よい風がリュート音楽のように心になじむ。

このキャンパスの中は、自分の時間をまったりと過ごせる空間だ。

19C~の身の回りを描いたアカデミック時代から一転、ルソーのように絵は下手でも個性の時代へと発展する。

今回今までになくルソーをゆっくりと見てみる。

なるほど、遠近感は半端で、思わぬ面白みを生み出している。

それは奥行きを欠き、明解な色彩で描かれている。

今回ルソーをしっかりと見た理由はこうだ。

娘が作品「オステルリッツ駅から左側を見た風景」を見て、一人くすくすとわらいつづけている。

理由を問うと、

「遠近感のない中央に帽子をかぶったジョニー・デップがいる」

というのだ。

わたしは「オステルリッツ駅から左側を見た風景」を見てみた。そして、笑った。

確かに!・・・

その絵の中にはジョニー・デップがいた(爆)

美術作品鑑賞にはあまり関係がないのですが、もしこれから『印象派とモダンアート』に行かれる方がいらっしゃいましたら、是非、この絵に少し時間をとってご自分の目で確かめていただければと思います。

20C美術の中にはボナールやルオー。エルンストあり、ユトリロあり。シャガールやキリコやワイエスもといった華やかさ。

ルオーはたった1点。青が美しい。

ルドンは目を惹く。

今回のシャガールはあまり感心はなかったが、人々は近衛の前でも集まっておられた。

アンドリュー・ワイエスをもう少し見てみたかった。

ワイエスを丹念に見る。

フリーハンドだと思っていた直線と円。実は定規とコンパスを使われていたと知る。

人工的直線と曲線の上にフリーハンドでいかにも自分が描いたといった線を書き加えるアンドリュー・ワイエスを思うと、この画家のお人柄を感じる。

思い出す透き通るほどに白い肌の女性の絵の奥には、しっかりと赤い血が流れていたのだと、今回の展覧会を持って感じ、一層好きだと感じた。

アトリエ「蜂の巣」や「アンティミスト派(親密派)」の説明が記されており、興味深い。

暫く歩くと OH!

クレー、ピカソ、ブラック、ミロ。

素晴らしいじゃないですか。

こうなると楽しくって仕方がない。

正直なもので我が娘、ルーチョ・ファンターナーのキャンバスを切り込んだような作品数点を前に、どう見るんだと質問してくる。

『自分で感じたままでいいでしょう。』

と内心思ったが、ここはひとまずまじめに二次元から三次元への挑戦などを簡単に話すが、納得は多分していない。彼女が聞きたかったのは、この作品は好きが否かといったもっと突っ込んだことだったろうと感じつつ、一通り説明した訳。

それでもルーチョ・ファンターナーの中には『空間概念』(88)があり、同色でぬられたくられたキャンバスの中央が大きくえぐられ、見ている側の姿が角度によってうつるといったものがあった。それを娘に告げると素直に試している。だが、やはり彼女は首をかしげていた。

『空間概念』のシリーズはこの展覧会では1960年頃からの創作作品だった。今現在この作品を見ても斬新は感じられないが、その当時はどうだったのだろうか?わたしにはわからない。

最後まで切れ少し悶々とした気分に陥った二人は、もう一度感情を逆流。

ピサロや他好きな作品の光を心に吸収して、この開場を後にした。

現在開催され散るサントリーミュージアム[天保山]『印象派とモダンアート』

作品数はそんなに多くはありませんが、わたしはお勧め致します。

2010年7月18日 見る

サントリーミュージアム[天保山](大阪市港区海岸通1-5-10)

展覧会の見どころ

19世紀後半から20世紀後半までの一般にモダンアートと呼ばれる期間の美術から、「印象派」「20世紀の具象絵画」「20世紀の実験的美術」という3つの領域に焦点をあて、その豊かな表現を紹介する展覧会。

6点のロンドン連作を含む8点のモネ、画業の展開過程を示す10点のピサロ、モランディやフォンターナの作品を集めたコーナー、ルオー、ローランサンら、さまざまな作家による花束の競演など、サントリーコレクションを中心に、国公私立美術館、個人から借用した25点を含む約100点によりモダンアートの魅力に迫ります。