真言律宗 海龍王寺 ただいま、「十一面観音特別開帳」、「海龍王経」(聖武天皇直筆)、 弘法大師御筆 隅寺心経(般若心経) (10景)

真言律宗 海龍王寺をお参りする。

ただいま海龍王寺では、「十一面観音特別開帳」、「海龍王経」(聖武天皇直筆)、 弘法大師御筆 隅寺心経(般若心経)を見ることができます。

十一面観音は穏やかなお顔立ちをなされておられました。

弘法大師御筆 隅寺心経(般若心経)は、「風流雲書」よりも大変な楷書で、書道のお手本のように一寸の狂いもない驚くばかりの経書でした。

そして月並みですが

これが弘法筆を選ばずか、、、

かと感心するのでした。

また、「海龍王経」(聖武天皇直筆)に感動しました。

初めて拝見する「海龍王経」が聖武天皇直筆なのかと思うと、弘法大師御筆の隅寺心経(般若心経)と同じように感動しました。

「海龍王経」もお経ですので、漢字ばかりで書かれています。

しかし、返り読みしていると意味が取れそうなとれなさそうな、いずれにせよ難しいのですが、面白そうな内容が書かれた部分も目に入り、ずいぶん楽しませていただきました。

聖武天皇直筆では嫌な話があります。

東大寺の南大門に掲げられた いかにも新しい『大華厳経』という文字を指さして

人「しってる?あの文字は聖武天皇が書かれたんや。」

私「は?そんなわけないんじゃないですか?」

人「ほんまや!聖武天皇が書かれたんや。」

私「は?あれ、新しいですよ。」

人「本間に聖武天皇が書かれたんや。」

私「は?はそんなわけないんじゃないですか?聖武天皇が書かれた文字から集字され、造られたのでしょうか?」

人「ああ、そうやった。そやけど、あの四文字の中で一文字だけ、聖武天皇の文字と違うらしい。」

私「いずれにせよ、元の資料が分からなければ、難しいですね。」

と悶々とした。

私は帰宅後調べてみた、聖武天皇が書かれたと言い伝えられているお経の文字を集字され南大門に掲げられたという。

ただ、東京国立博物館の話では、その経は聖な天皇な天皇の文字ではないことがX線などで分かっているという。

なおかつその経の紙には釈迦の舎利(骨)0が織り込まれ造られ、その紙に聖武天皇が経を書かれたと言い伝えられていたらしい。

しかし東京国立博物館はX線などを用い、科学的に釈迦の舎利はぐ組まれていないことを公表した。

後日私は喰ってかかってきた方に、この内容を穏やかに伝えた。

するとその人は、

「それはあくまでも東京国立博物館の【伝】やろやろ。そや!東京国立博物館の【伝】や!!!」

と逆切れされていたので、言葉を止めた。

周りで聞かれたいた方々は方々は肩をくすめてその肩を笑い、目配せされた。

その方は出身高校を自慢し、東大寺学園に行った連中は変わり者が多いと侮っておられたからである。

私はこの歳にもなって、どこの高校でもいいじゃん!と感じる。

その方は、ことあるごとに近寄ってきては私の詞を否定し、暴言を吐かれる。

挙句の果ては、だれが考えても正しい古文書の文字の読みまで、否定される始末だ。

また、私の出身大学○○部でないことに、大激怒される。

意味が分からない。

自分より若い女で、後から某団体に所属したのが理由なのか、後から入って古文書が少しだけ読めるのが気に食わないのか、理由はともあれ、常に喰ってかかってこられる(笑)

そうだ!私は頂けない老人にはならないように心がけたいと感じた。

私は自分中心に地球が回っていないことを知っているし、知らないことがほとんどであることを自覚している。

知らないことが大変多いので、ほかの方に何かを教えていただくと知識としてありがたく引き受け止め受け止め、そのうえで自分な内容をこなれさせていきたいと考えている。

頭ごなしに相手の意見を完全否定することはしないでおこうと感じた。

いずれにせよ、聞き苦しいお箸をお聞かせしてしまい申し訳なく感じます。0

5月1日~9日 春季特別公開(後期)開催 辰年にちなみ「海龍王経」

以下は海龍王寺公式hpより引用

↓

・十一面観音特別開帳 海龍王寺の本尊で、光明皇后が自ら刻まれた十一面観音像をもとに、鎌倉時代に慶派の仏師により造立されました。

檜材で金泥が施され、条帛・天衣を掛け、裳・腰布をつけており、頭に天冠台・冠帯・左右垂飾、身は頸飾り・垂飾・瓔珞、手には臂釧・腕釧などの装身具をたくさん身にまとっておられます。

衣の部分の彩色は朱・丹・緑青・群青など諸色の地に唐草・格子に十字などの諸文様を切金で表したもので、縁取りや区画の境界線に二重の切金線が多用されており頭飾および装身具は精緻を極め、すべて銅製鍍金で透彫りを多用し、垂飾には諸色のガラス小玉と瓔珞片を綴ったものを用いています。

像は精巧入念な作で、頭・体のプロポーション、頭部の自然な俯きに優しい手の動き、腰のひねりに巧みに応ずる右足の遊ばせ方など彫刻としての基本的なデッサンは確かなものがあり、衣の文様表現では彩色よりも切金が多く、頭飾装身具では、透彫りの技巧の細かな点が注目され、大和路を代表する秀麗な十一面観音様です。

・聖武天皇御筆 海龍王経 奈良時代 この経典は四巻、二十の段落に分かれており、釈迦が海龍王をはじめとする様々な龍王や眷属たちの為に菩薩道を説いて、仏教に帰依させている様子を表したものです。(釈迦が竜宮に赴き説法をした様子や、女人成仏のことについても記されています。)

初代の住持となった玄昉が、唐から帰国の途中、東シナ海で暴風雨に襲われた際、海龍王経を一心に唱えたところ九死に一生を得、我が国に一切経五千余巻をもたらすことができたので、玄昉が起居した海龍王寺においてこの経典を唱え、遣唐使の航海の無事を祈ったことから、聖武天皇より寺号を「海龍王寺」と定められました。

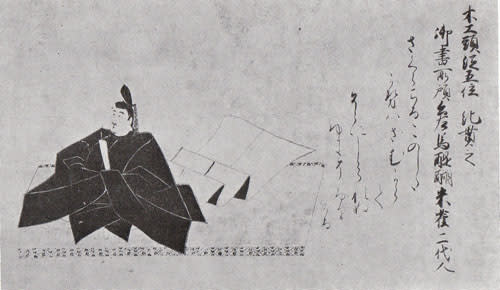

江戸時代の文書によると「聖武天皇直筆」と記されており、菊の御紋の箱に収められて現在まで伝えられています。

・弘法大師御筆 隅寺心経(般若心経) 般若心経の写経で、隅寺心経として著名な心経です。

各一紙に一部書かれたものを合わせて一〇部をつなぎ、一巻の巻子装に仕立てています。

料紙には黄麻紙を用い、淡墨界を施して書写したもので本文の筆跡は各心経同一であり、体裁は首に「心経」と内題を揚げています。

鎌倉時代はじめの海龍王寺文書に《弘法大師が渡唐の無事を祈り、壱千巻の般若心経を書写・納経された》との記述があり現存する心経が「大師真筆の物である」とも合わせて書かれていることから、海龍王寺文書が書かれる以前より「弘法大師真筆の心経」として伝えられていたことがわかっています。

この心経は本文末に功徳文三行を付しており《この心経を読誦すれば、十悪(殺生など十種の悪業)、五逆(殺人など五種の罪悪)。

九十五種の邪道(釈尊在世中の九十五種の外道)を破る。もしもありとあらゆる仏を供養し、ありとあらゆる仏の恩に報謝しようと思えば、まさに「観世音菩薩の般若心」(原心経)を読誦すること百遍、千編にせよ。昼夜を問わず、常にこの心経を読誦すれば、願いの叶わないことはない》という般若心経を誦える事による功徳を表しているところがこの心経の特徴です。

令和6年 春季特別公開(後期)

「十一面観音特別開帳」

期日 5月1日(水)~9日(木)

開門・閉門時間 9時開門~17時閉門

真言律宗 海龍王寺

〒630-8001 奈良県奈良市法華寺町897

に加え 貴重な大変珍しい【延命冠者の父】である【父尉(ちちのじょう)】の面も加わり、全部で四面見られたことに対して、感謝した。

に加え 貴重な大変珍しい【延命冠者の父】である【父尉(ちちのじょう)】の面も加わり、全部で四面見られたことに対して、感謝した。