民俗学者 お茶の水女子大学生活科学部助教授 宮内 貴久氏

火伏せの祝い歌

火伏の歌 霜柱 雪の棟木の氷梁 雨の樽木に露の茸草 詠み人知らず 『日本の民俗信仰』八千代出版

霜柱氷の梁に雪の桁 雨の垂木に 露の葺き草 詠み人知らず こだわりアカデミー

(山形県飯豊町 『日本の民俗信仰』八千代出版 34ページ)

棟上後、造作工事に入るときに執り行なう儀式で呪い(まじない)歌として「君が代」を歌うということが伝承されているそうです。

「君が代」はお祝いの歌として伝えられてきたもので、その原型は題しらず、読人しらずとして古今和歌集で登場との事です。

君が代は

千代に八千代に

さざれ石の

巌(いわお)となりて

苔(こけ)のむすまで

国歌になるまでの君が代

元々は年賀のためであったこの歌は、鎌倉期・室町期に入ると、おめでたい歌として賀歌に限られない使われ方が始まり、色々な歌集に祝いごとの歌として収録されることになる。

仏教の延年舞にはそのまま用いられているし、田楽・猿楽・謡曲などには変形されて引用された。

一般には「宴会の最後の歌」「お開きの歌」「舞納め歌」として使われていたらしく、『曽我物語』の曽我兄弟や『義経記』の静御前などにもその例を見ることができる。

江戸時代には、性を含意した「君が代は千代にやちよにさゞれ石の岩ほと成りて苔のむすまで」(「岩」が男性器、「ほと」が女性器を、「成りて」が性交を指す)に変形されて隆達節の巻頭に載り(同じ歌が米国ボストン美術館蔵「京都妓楼遊園図」[六曲一双、紙本着彩、17世紀後半、作者不詳]上にもみられる)、おめでたい歌として小唄、長唄、浄瑠璃、仮名草子、浮世草子、読本、祭礼歌、盆踊り、舟歌、薩摩琵琶、門付等にあるときはそのままの形で、あるときは変形されて使われた。

教授対談シリーズ こだわりアカデミー 民俗学者 お茶の水女子大学生活科学部助教授 宮内 貴久氏より

『家相の民俗学』を上梓。 「君が代」は「まじないうた」だった?

みやうち たかひさ 1966年、岩手県生れ。89年、筑波大学第一学群人文学類卒業、97年、同大大学院博士課程歴史・人類学研究科文化人類学専攻単位取得退学。文学博士。同年、日本学術振興会特別研究員、2000年、聖徳大学人文学部日本文化学科専任講師に就任し、04年より現職。人間がいかに環境を認識し、生活の場である住居を造り上げてきたかを主要な研究テーマとし、全国各地で民俗調査と民家調査を実施。風水や民家・民具、文字文化などについて解明を進めている。共著に『都市と境界の民俗』、著書に『家相の民俗学』(ともに吉川弘文館)など。

2007年1月号掲載

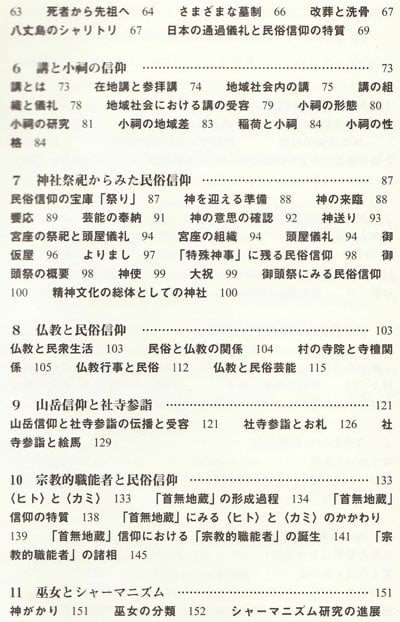

民俗学として家相を調べる

──先生の『家相の民俗学』というご著書を拝見しました。なんでも、家相について民俗学的にアプローチした初めてのものだと伺っておりますが。

宮内 はい。これまで家相は俗信・迷信として捉えられており、学術的な研究の対象ではありませんでした。明治期に近代建築学が移入され、迷信撲滅運動の対象として研究されることはあったようですが、その歴史や実態に関してはほとんど把握されていません。

しかし家相を信じている人の存在や、現実に住宅建築に影響を与えている実情を鑑みても、その心意を考える、つまり家相を信じている民俗社会を研究することも必要ではないかと考えています。

──確かに、信じる信じないは別として、家相という考え方があるということは生活の中に定着していますからね。

山形県川西町の横山家家相図。これほどカラフルなものは珍しいという。家相見は渋谷常蔵。宮内氏は同氏についても研究、渋谷常蔵は、人から頼まれれば地祭り、家相・方位判断などを行ない、人々に「オギョウサマ」と親しまれていたとか<写真提供:宮内貴久氏>

寺小屋普及とともに、庶民にも急速に浸透

──ところで先生、家相という考え方はいつ頃からあるものなのでしょうか?

宮内 そうですね、日本を始め、東アジアにおける住居の吉凶に関する考え方は、3世紀頃中国の『管輅』(209-256)と『郭璞』(276-324)によって体系化された『風水』と呼ばれる思想の影響が大きいといわれています。風水は土地の気の流れと、地相と呼ばれる土地の相の陰陽を観察・判断し、その土地の人々に降り掛かる災禍を防ぎ、幸福を招くという考え方です。古来より墓地の建設、都市や城郭、村落の建設、住居とそれを取り巻く環境のあり方を判断する際に用いられてきました。

風水では、生きている人間の活動の場、つまり都市や住居を「陽宅」と呼んでおり、この陽宅風水が近世末期、家相という形で日本に定着したといわれています。

家相が一気に庶民にまで広まったのには、寺小屋が普及し、識字率が格段に上がったことや、書籍が流通し始めたといった社会背景が大きく影響しているんですよ。

──へえ。そもそもこの時代の知識人は教養として四書五経を学んでいましたから、易学としての素養もあったし、家相を受け入れる下地は十分にあったんでしょうね。

福島県大沼郡昭和村・只見町、茨城県つくば市・牛久市・岩井市、石川県輪島市などで、建築学者らなどと共同でフィールドワークを実施している。写真左は奥会津、写真右は茨城県桜川市真壁にて<写真提供:宮内貴久氏>

ところで、家相として広まったのは近世末期だそうですが、それ以前は住居等に関わる吉凶の考え方はなかったのでしょうか?

宮内 そうですね。住居等に関して『どうあるべきか』、という世界観、具体的にはどのような土地を宅地として選べば良いのか、空間の相互関係はどのようにあったら良いか、といった考え方は洋の東西を問わず、古代からあるようです。

厳しい自然環境から人々は家族の生命や財産を守るため、さまざまな工夫をしてきましたが、そうした努力に関わらず、人知を超えた災難に見舞われることもありました。災難の理由が分るものがある一方で、不可解なこともある。そういったとき人々は住居のあり方取り巻く環境について考えをめぐらせ、この世界を支配し統括する原理を知りたいと願わずにはいられなかったのでしょうね。

──確かに。平安時代に陰陽寮や陰陽師が活躍していたのもそうした願いが背景にあったのかもしれませんね。

フィールドワークで、家庭に眠る家相図を発掘

──ところで先生、家相のご研究はどのようにアプローチされているのですか?

宮内 古い書籍や文献をたどることもしますが、学生時代からさまざまな地域をめぐり、家相図を収集したり、各ご家庭に残る家相図や家相に関する資料などを拝見させていただくという、フィールドワークも大事にしています。

実際、家相によって建築されている住居も結構ありますし、地域の名士が教養として家相や姓名判断の知識を学んでいたということも分りました。

──名家の方々は、地域の相談役としてさまざまな行事の日取りを決めたり、姓名判断をしたりする必要があったのでしょうね。

ちなみに、そういった知識はどのようにして学んだのでしょうか?

宮内 おそらく、書籍を通じてでしょう。

フィールドワーク中にある土地の名主さんに「家相図ありますか」と伺ったところ、おもむろに風呂敷包みを持って来られて、結びを解いてもらうと桐の箱が出てきて、中を開けてみれば家相図、家相書、易学書、姓名判断に関する書籍が入っていた、なんてこともままあります。

ちなみに家相図には、家相図の作者名や肩書きが記されているのですが、易学者だけでなく、陰陽師系宗教者や、神道・仏教系の宗教者、中には 『風水師』『建築哲学』という肩書きも見受けられるんですよ。

──家相は多種多様な方々によって広められ、庶民の生活になじんでいったんですね。

ちなみに、確か、平成5年頃に住宅金融公庫が戸建て住宅を新築した方に行なったアンケート調査によると、家相による位置や方位、時期などを考慮された方は、全国で50・7%いらっしゃるとのことでした。また、現在でも家相や風水への関心は結構高いようですね。

宮内 ええ。私が研究を始めた頃、「風水」といっても誰にも分ってもらえなかったのですが、近頃ではごく当り前に出てくる言葉になっています。

本来、風水は敷地形状や傾斜、建物といった、地形的なもので吉凶を判断するものだったのですが、日本では狭い住宅事情を反映してか、それが台所や鬼門、主寝室の位置などを判断するようになり、近頃ではワンルームマンションのインテリアや家具の配置などで風水を意識して暮らすこともあるようです。

──だんだんとミニマムな世界になっているようですね。

茨城県つくばみらい市で行なわれた上棟式では、鬼門の方角に向けて弓矢が向けられている(写真上)。

写真右下は福島県奥会津地方で大工に伝承される秘伝の「番匠巻物」。建築にまつわる儀礼次第や工事の日どりの吉凶が書かれており、本来は「ゆめゆめ他者に見せるべからず」と大切にしまわれたもの。

写真左下のように上棟式の際、供え物の前で広げられることもある<写真提供:宮内貴久氏>

大工秘伝の巻物に伝承される「まじないうた」

──フィールドワークだと、さまざまな方の「家に対する思い」に接することになりますね。

宮内 そうですね。例えば奥会津地方の大工には、地鎮祭や上棟といった儀礼次第のほかに、『まじないうた』が伝承されていたりします。そういったものを研究してもおもしろいのではと思っているんですよ。

──例えば?

宮内 「霜柱氷の梁に雪の桁 雨の垂木に 露の葺き草」と、すべて雨冠で始まる歌がありまして、それは火伏せの歌でした。また驚いたことに、棟上後、造作工事に入るときに執り行なう儀式で「君が代」を歌うということが伝承されていたんですよ。

イデオロギーの問題とは別に、ご存知だとは思いますが、そもそも「君が代」はお祝いの歌として伝えられてきたもので、その原型は題しらず、読人しらずとして古今和歌集で登場しています。

──苔のむすまで…、ですから、確かに建物の歌にはぴったりですね。

宮内 はい。そういった伝承されるものを見ることで、人々が、どんなにか安寧な生活を望んでいたことがよく分るんですよ。

──なるほど。家相もそうした願いが反映されているものの一つですね。

宮内 はい。よく家相を研究しているというと、「家相は科学的統計ですね」とか、はたまた「家相なんて非科学的な迷信ですよね」など、いろいろなご意見を頂戴するのですが、私が研究しているのは「家相は科学的か」ではなく、家相を通じて、人々が何を思って、何を望んでいたかを知ることなんです。

──そうですね。明治以来、迷信視され続けた家相が、なぜ今日も生き続けているのかを明らかにするためには、住み手の考え方や立場を重視して論じる必要がありますものね。

宮内 はい。かつて家相判断はその対価が米俵1俵-2俵という大変高価なものでした。それにも関わらず、人々は家族の禍福や行く末を案じ、家相を判断してもらってきました。そういった史実をみると、昔も今も変らない子孫繁栄を祈る気持ちや、平安が続くようにとの願いがひしひしと伝わってきます。

──その通りですね。

それにしても、私達人間は、どんなに科学が進歩しても分らないことがまだまだあるものなんですね。

はなとろめんの猩猩緋しやうじやうひ。

はなとろめんの猩猩緋しやうじやうひ。

はなとろめんのまぼろしに。

はなとろめんのまぼろしに。

はなとろめんのまぼろしに。

はなとろめんのまぼろしに。

はなとろめんのまぼろしに。

はなとろめんのまぼろしに。

はなとろめんのまぼろしに

はなとろめんのまぼろしに

とろめんの無花果いちじゆくに。

とろめんの無花果いちじゆくに。

はなとろめんのすががきに

はなとろめんのすががきに

はなとろめんの梭をさの音。

はなとろめんの梭をさの音。