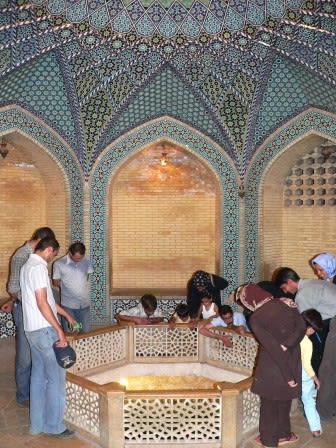

(写真はイランです)

記録だけ 2008年度 19冊目

『シルクロード航海記』

著者 鈴木 肇

発行所 筑摩書房

1988年11月24日 第1版

226ページ 980円+税

二月二十七日、四冊目は『シルクロード航海記』。

この本、中学生からと記されている本を、恥ずかしげもなく読む。

砂漠で迷子の話など、当事者は真剣。

総合的に考え、結構面白い。

二日続きで図書館に行き、借りるだけ借りると足早に家に持ち帰る。

パン材料をセット。

頃合を見て、あらかじめ硬めにゆでた黒豆をパンに混ぜる。

黄な粉黒豆パンの出来上がりを待ちつつ、本を読む。

ホームベーカリーの鼓動以外は静かな空間。

『シルクロード航海記』を読む進めるうちに、突然笑いの渦がこみ上げてくる。

爆笑。

本には次のように書かれていた。

「これは、全部しごきだしたらダメなんだ。腸の中のエキスを少々残しておかないと、特性スープの味がしない」

と、料理のコツを説明していたからです。腸の中のエキスなんて、いい言葉を使っていましたが、それは‘糞’のもとです。それが天下一品のスープになる、といわれても、ちょっと、てがでません。・・・・・・。

文脈にそってすんなり読むと、普通の文章なのですが、京都のラーメン店で『天下一品』は有名。

このラーメンはとんこつベースですが、ダシが濃厚でおまけにとろとろ。スープを売りにしているラーメン。

事実私も天下一品には学生時代は非常にお世話になった。

よって、わざと取り違えて読むと、笑いは止まらない。

一人受け笑い状態。

同時に、

『天下一品って、固有名詞じゃありませんから・・・。』

(とどのつまり、「何がおもしろいねん・・・。」)

と、ハイテンションの自分を叱る。

おまけに豚の足の爪にはさまったうんち云々で天下一品のスープ・・・という話は、高校で読んだ 開高健の『てびち』の話にもあった。

なんとなく親しみ深く、緊張が緩和されてしまったようだ。

今回お下品お下劣に徹しましたことを、深くお詫び申し上げます。

どんとはらい。