菅原道真 5 大宰権帥に左遷。「日本三代実録葉」完成を報告したのは、時平と大蔵善行(901年)

東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ 菅原道真 その1

東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ 菅原道真 その1

菅原道真 (菅原 道眞) その2 秀才道真、業平と親交が深かったか…

菅原道真 (菅原 道眞) その2 秀才道真、業平と親交が深かったか…

27;東風吹かば… 春を忘るな・(春な忘れそ) 『大鏡』『拾遺和歌集』菅原道真 その3

27;東風吹かば… 春を忘るな・(春な忘れそ) 『大鏡』『拾遺和歌集』菅原道真 その3

菅原道真 その4 メモ

菅原道真 その4 メモ

菅原道真 5 大宰権帥に左遷。「日本三代実録葉」完成を報告したのは、時平と大蔵善行(901年)

菅原道真 5 大宰権帥に左遷。「日本三代実録葉」完成を報告したのは、時平と大蔵善行(901年)

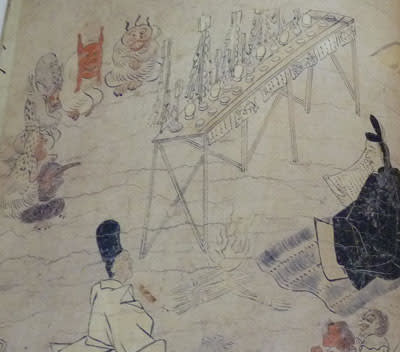

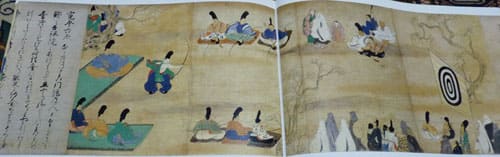

北野天満宮所蔵『北野天神縁起絵巻〈承久本〉』「平成記録本」全9巻 京都文化博物館 京の至宝と文化

乱読記録2012年97:『日本絵巻大成21 北野天神縁起「承久本」』解説/ 岩波古典『菅原文草 菅家後集』

『天神縁起の系譜』「北野天神絵巻」(承久本)から巻一、巻二 須賀みほ編

901年(昌泰4年1月25日)

菅原道真が大宰権帥に左遷。

菅原道真 昌泰4年1月25日(901年2月16日)任 (従二位) 延喜3年2月25日(903年3月26日)薨

大宰権帥とは

大宰権帥(だざいのごんのそち/だざいのごんのそつ)

大宰府の長官である大宰帥(だざいのそち)の権官。

宰府は大宰帥を長官とし、権帥を長官代理とする。

朝廷の鎮西総司令部

九州地域の兵権を掌握

この大宰府の長官として帥は位置づけられるが、弘仁年間以後には皇族が列せられる慣例があることから、実質的な支配権は権帥が握った。(大宰権帥は実質的な大宰府の長官)

大宰権帥と大宰府の次官である大宰大弐を同時には任命できない慣習が生まれた。

中国(宋)との交易の利権も大宰府に集中したことから利権を目当てに大宰権帥には中納言・大納言経験者がなることが多かった。

中国(宋)との交易の利権も大宰府に集中したことから利権を目当てに大宰権帥には中納言・大納言経験者がなることが多かった。藤原隆家や、橘公頼、大江匡房等など。

大宰権帥は中央で失脚した大臣経験者の左遷ポストとなることも多かった。

大宰権帥は中央で失脚した大臣経験者の左遷ポストとなることも多かった。

(阿保親王・

菅原道真・源高明・藤原伊周・松殿基房など)

本来こうした貴族は大宰員外帥と呼ばれ、正規の帥・権帥とは区別されていた(大宰員外帥に任じられた例としては藤原豊成・藤原浜成・藤原吉野などが、前述の阿保親王左遷の際に本人に直接関わりない事件である事と上皇の皇子である事への配慮から特に「権帥」の称号を与えて従来の員外帥とは区別した。

平安時代中期になると員外帥と権帥の区別は失われて、

ともに「権帥」と称される事となった。そのため、正規の権帥の中には外聞を気にするものもおり、平惟仲のように懇願して大宰帥として任命されるものもあった。

その後、在庁官人に権力が移り、保安年間の源重資を最後に権帥も遙任化していった(治承年間に松殿基房が左遷によって大宰権帥となりその監視の為に藤原隆季が大宰帥に任じられた例があるが、基房が途中の備前国で出家して同地に留まる事を許されたために派遣が中止されている)。

901年(昌泰4年1月25日)

菅原道真が大宰権帥に左遷。

菅原道真 昌泰4年1月25日(901年2月16日)任 (従二位) 延喜3年2月25日(903年3月26日)薨

901年といえば、

日本三代実録が完成した日

日本三代実録とは

『日本三代実録』(にほんさんだいじつろく)

日本の平安時代に編纂された歴史書。

六国史の第六にあたり、清和天皇、陽成天皇、光孝天皇の3代である天安2年(858年)8月から仁和3年(887年)8月までの30年間を扱う。

延喜元年(901年)に成立。

編者は

藤原時平、菅原道真、大蔵善行、三統理平。

編年体、漢文、全50巻。

『日本三代実録』の序文

本書の編纂は宇多天皇が、源能有、

藤原時平、菅原道真、大蔵善行、三統理平に詔して編纂を命じたことにより始まった。

具体的な開始年には諸説ある。

記された各人の官位からの推測では、寛平5年(893年)4月から寛平6年(894年)8月となる。

『日本紀略』には寛平4年(892年)5月1日とあるが、この時期に関する同書の記述には誤記が多く、信頼度は高くないという。

寛平9年(897年)に源能有が没し、翌898年に宇多天皇が譲位すると、編纂作業は中断した。

次の醍醐天皇の勅を受けて編纂を再開し、延喜元年(901年)8月に完成した。

途中、菅原道真が失脚して大宰府に左遷され、三統理平は転任して編纂から外れた。

完成を報告したのは、藤原時平と大蔵善行の2人。

)

)

でごじゃりまする。

でごじゃりまする。

中村扇雀(現・坂田藤十郎)さん

中村扇雀(現・坂田藤十郎)さん