新歌舞伎『時超輪廻古井処(ときをこえりんねのふるいど)』 G2 脚本・構成 今井豊茂 補綴・演出 片岡 愛之助 中村 壱太郎 梅丸改め中村 莟玉 市川 男女蔵 今井 翼

歌舞伎『番町皿屋敷』は色々な役者で見ているが、映画『貞子』は怖くて見てない私。

だが、『番町皿屋敷』と映画『貞子』。

良く言えば融合、悪く言えばこじつけて脚本家され演出されたと言う点で興味深かったので、新歌舞伎『時超輪廻古井処(ときをこえりんねのふるいど)』を見ることにした。

と言うか、なんでもよかったので、芝居が見たかったと言うのが本音。

新歌舞伎『時超輪廻古井処(ときをこえりんねのふるいど)』は概ね面白かった。

だが、『番町皿屋敷』の良いとこ取りとはいかず、浅山鉄山(愛之助)の役所としてのはじめのお菊(中村 壱太郎)に対する愛する思い入れが感じられない。

後半殺す間際に、俺のものにならぬなら、、、と言ったエロでよこしまな思いが小汚く舞台を澱ませる。

自分の思いのままにならぬならと痛めつけ、刀でお菊の口まで左右に引ききり、殺して井戸へ、、、

汚い男だ!と、顔を背ける。

いや!中村 壱太郎さんの感情移入よろしく!の迫真の演技に見とれていた。

依然片岡仁左衛門丈で見たときには、皿が足らない。お菊が隠す、、云々

仁左衛門丈は心もとなく、苦悩の表情を浮かべ、

「お菊を愛している。どうしてそなたは私を裏切ったのか、、、愛しているゆえ、許せないのだ。(要約)」

と、苦悩の末、刀をとり、菊を斬った、、、

あの場面は心に残り、仁左衛門丈の表情や所作は今も心に刻まれている。

そう言った感動の場面は、新歌舞伎『時超輪廻古井処(ときをこえりんねのふるいど)』には、どの場面を切り取っても、感じられないのが惜しい。

また、『時超輪廻古井処(ときをこえりんねのふるいど)』には、姫路などの語りも歌われていたので、姫路城のお菊の井戸(伝承)を思い浮かべキモチはたかびっていた。

しかしながら、映画『貞子』とのこじつけにより、現代の品d原画出てくると面白くなく、そして室町時代の状態を歌舞伎で表現する場面になると興味深く面白かった。

正確に言うと、『番町皿屋敷』と映画『貞子』は時空をけてのテーマなのか、超心理現象がテーマなのか、あい(と言っても、この舞台ではエロス)がテーマなのか、軸が揺らぎ、テーマが定まってない。

おまけに訳がわからないところで、中途半端な技術のダンスにも及ばないタップで。余計に筋書きのテーマは揺らぐ。

私はこの舞台で今井 翼さんを初めて知ったが、あのタップダンスはなんだったのか?あれ、いるのか???

私がタップダンスを初めて見たのは大学時代にイギリスの路上でおじいさんが見事なタップダンスを踊っておられた。

しかし、『時超輪廻古井処(ときをこえりんねのふるいど)』であの半端な短いタップで筋書きは途切れ、おまけに、故中村勘三郎の顔が思い浮かぶ、『時超輪廻古井処(ときをこえりんねのふるいど)』どころではなくなってくる。

声が完全におじさまで、途切れ途切れの台詞と発声しかできない今井 翼さんを起用なさったのかが、疑問である!!!

それを、若いながらも梅丸改め中村 莟玉さんが、多少カバーされていたと感じた。

片岡 愛之助さんは細やかな表現ではなく、始終歌舞伎口調を強調されていた。

松竹座の『伊勢音頭恋寝刃』あたりを考えて、もう少し仁左衛門竹のように細やかで感情移入される役者のなるだろうと考えていたが、今のところは表面に押し出す演じ方をされていらっしゃる。

ここのところ目を引くほどに成長された中村 壱太郎さんの最近の立ち振る舞いや表現力は見事である!!!!

素晴らしい中村 壱太郎さんに、拍手。この役者さんは素晴らしい!!!

上にも書いたが、映画『貞子』は見てない。

しかし、学生時代に多少なりともアングラ劇団を観ていた私としては、今回の貞子役のダンスや表現が物足りなかった。

若干バレエ風の表現もあったが、概ね顔の前で怖さを表現させた手がぐねぐねしていた。

と言うのは、手や脚を前に動かし怖さを表現されていたが、如何にせんむ、背中部の後ろ側が演じられていなかった。

背中の後ろまでときには手をもう少し大胆に動かしたり、イナバウワーの1/5くらいは回して大きく表現して欲しかった。

強いているならそのときに、枯れ草か場面んい似合うお香の香りが欲しかった。

やけにライト表現がうまかったのに対して、無臭であったことは、肩透かしを食わされた。

驚いたのは梅丸改め中村 莟玉さん。

高松煌平役は言葉がはっきりとしていて可愛く、金髪も似合っている。

ジ●●●ズよりもよほど端正で可愛らしいお顔立ちである、、、といえば、世の中の多くのジ●●●ズファンを敵に回すことになるので、あまり言わないことにしよう、、、

船瀬三平役は上手い!美しい。

この役者さんは期待の星だと考える。

安定の市川 男女蔵さんは、歌舞伎を見ていると言う気がした。

押し戻しが意外と短く残念であった!!!

ここは芝居好きの方なら、もうすこし

たっぷり!

の場面である。

あっという間の押し戻し出会った。

また、月並みな言葉だが、愛之助さんのラストの見得はかっこよかった。

私は基本的に歌舞伎で考えると、古典歌舞伎が好きなのだとつくづく感じた。

そういえば、今年見た、七月と九月の大変感動した歌舞伎の記録が未だかけてないことに気づく。

七月と九月の松竹座の歌舞伎は、大変素晴らしく、満足のいくものであった。

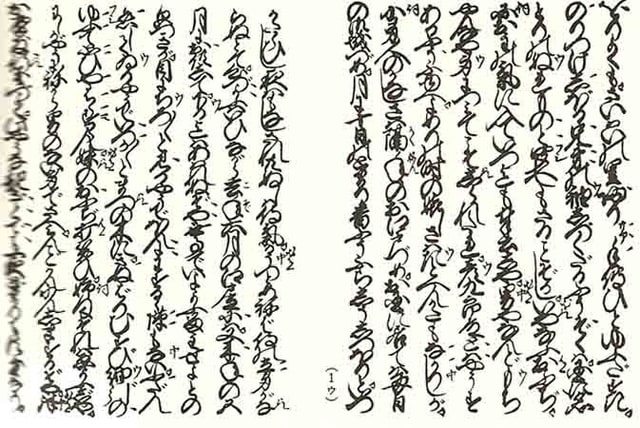

今回も簡単な記録のみで失礼致します。

以下は、松竹株式会社 歌舞伎美人 公式HPより引用

▼

G2 脚本・構成

今井豊茂 補綴・演出

時超輪廻古井処(ときをこえりんねのふるいど)

| |

浅山鉄山/細川巴之介

室戸光

お菊/お春の方

船瀬三平/高松煌平

山名宗全 |

片岡 愛之助

今井 翼

中村 壱太郎

梅丸改め中村 莟玉

市川 男女蔵 |

時超輪廻古井処(ときをこえりんねのふるいど)

あのリングシリーズ“貞子”と伝統芸能“歌舞伎”『播州皿屋敷』の異色のコラボが実現!

室町時代後期。足利幕府は機能不全に陥り、有力守護大名の細川氏と山名氏が国を二分して争い、世情は乱れに乱れていた。

細川家の国家老・浅山鉄山(愛之助)はこの機に乗じて、抵抗勢力をことごとく抹殺し、天下を掌握する野望をいだいていた。

細川家の当主・勝元は病の床にあり、後継者の巴之介(愛之助・2役)が、政治に無関心で遊び呆けているのをいいことに、ますます権勢を強める鉄山の台頭に危機感を募らせた近習の船瀬三平(莟玉)は、その陰謀を暴こうと内偵を始めたものの、鉄山の返り討ちにあって井戸に落とされる。

ただ、鉄山自身もまた、不思議な力に引き寄せられ、井戸に引きずり込まれてしまう。

その500年後の現代。

同じ古井戸のそばで、若者たちが謎の死を遂げる。

彼らに共通していたのは、古いVHSテープに映っていた同じ映像を見ていたということ。

一報を受けて調査に乗り出した神官の室戸光(今井翼)は、現場の状況から

「映像を目にした者は7日後に呪いが発動して死ぬのではないか」

という仮説を立てる。

事件の関係者の“スマホ”に問題の映像が録画されていることをつきとめた室戸は、“スマホ”を媒介して呪いが拡散する可能性に気づき戦慄する。

折しもそこへ、井戸のもつ魔力で現代にタイムスリップしてきた鉄山が現れ、その“スマホ”をまんまと奪い去って姿を消す。

元の時代に戻った鉄山は、今度は、待望成就の妨げとなる、船瀬の許嫁のお菊(壱太郎)を、家宝の皿を紛失した濡れ衣を着せて殺害し、井戸に沈めてしまう。さらに、手に入れた“スマホ”の呪いを複製する手段を思いついた鉄山は、最強の政敵・山名宗全(男女蔵)を滅ぼすべく、恐るべき奇策に打って出るのであった…。

「Jホラー」を代表する貞子と、歌舞伎の「皿屋敷伝説」が、古井戸を通して、時空を超えて交錯する新作歌舞伎『時超輪廻古井処』、、、

11:00開演

-

時超輪廻古井処

序幕

- 幕間 30分

-

時超輪廻古井処

二幕目

- 幕間 10分

-

時超輪廻古井処

三幕目・大詰

おててはここに置きまする。(この辺で、夜の部へ…)

おててはここに置きまする。(この辺で、夜の部へ…)