(写真はイランのシーラーズ の エラム庭園

2007.9.中旬)

記録だけ

2008年度 53冊目

『イラン日記』 疎外と孤独の民衆

大野盛雄 著

NHKブックス 488

昭和60年10月20日 第1版発行

133ページ 750円+税

5月31日、『イラン日記』 疎外と孤独の民衆 を読む。

農業の観点からとらえて紐解かれた一冊。

東大を退官するにあたってまとめ上げられたともいえるものであった。

(写真はイランのシーラーズ の エラム庭園

2007.9.中旬)

記録だけ

2008年度 53冊目

『イラン日記』 疎外と孤独の民衆

大野盛雄 著

NHKブックス 488

昭和60年10月20日 第1版発行

133ページ 750円+税

5月31日、『イラン日記』 疎外と孤独の民衆 を読む。

農業の観点からとらえて紐解かれた一冊。

東大を退官するにあたってまとめ上げられたともいえるものであった。

記録だけ

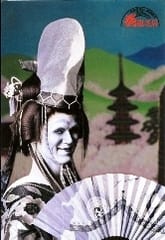

怪誕身毒丸

花組芝居

1991年9月 福岡・住吉神社能楽堂

作・演出:加納幸和

出演

加納幸和

原川浩明

植本潤

北沢洋

広田豹

中脇樹人

八代進一

水下きよし

溝口健二

山下禎啓

桂憲一

大井靖彦 ほか

テレビで『怪誕身毒丸』を観た。

元は 浄瑠璃『摂州合邦辻』とのこと。

歌舞伎では何度か観た芝居。

本来涙ながらにして観ていた舞台だが、花組芝居の座長の演出により、かなり愉快だ。

こういった、徹底的にパロディ化した、芝居の置き換えを観るのは楽しくて好きだ。

文楽・歌舞伎ベースに、能楽やスペインのバレエ(ボレロなど)、インド的な音楽、中国京劇や少数面族舞台など様々なパロディに、腹を抱えて、笑い転げていた。

女流義太夫は先日寺山修司の『青森のせむし男』で聞いた同じ声が途中で入ったが、初めからの義太夫の声と顔はやや違う。

母子相姦の危険な香りを漂わせた人間の愛憎劇を浮き彫りにさせた所などは、やはり寺山作品を舞台化した『青森のせむし男』に類似すると思うのは、私だけか・・・。

筋書きはしっかりとしており、元を生かして、花組芝居らしき想像力によって作り上げた舞台だと思う。

能舞台を自由気ままに使いこなし、観客を納得させる舞台を作り上げた花組芝居に、拍手。

先月の花組芝居『オペラ座の怪人』

(年賀状)

(年賀状)と同様に楽しむことができた。

私の場合は『怪誕身毒丸』の方が少し上かも・・・。

シアターTVが花組芝居の20周年を記念して、投票したところ、『ネオ歌舞伎 ザ・隅田川』が9位だったとか・・・。

もう少し上位にはいると思っていたな。残念。

最近知ったのだが、三津五郎丈を初めとした歌舞伎役者が、花組芝居の舞台を楽しまれているそうだ。これも、納得。わかる気がする。

個人的にいえば花組芝居はかなり好きだな。

後藤ひろひとや ラーメンズと同じくらいかな・・・。

これらの劇団・グループの芝居やコントは、笑いのリズムが肌に合う。

鳥は平たい笑いには抵抗力を持たないんだ。

(写真はイランのシーラーズで見かけた女の子。こどものころからおしゃれで美人。 2007.09.中旬)

記録だけ 2008年度 52冊目

『ナン香るイランから』

川地 恵理子著

株 三修社

2000年8月15日 第1版発行

126ページ 1400円+税

5月30日、 『ナン香るイランから』を読む。

食べたことのある料理や、いったことのある場所も紹介されていて、楽しかった。

著者の川地恵理子さんはイラン人の男性と結婚なさっているそうだ。

先日読んだ辻美由紀さんはドイツ人の旦那さんとのこと。

こういった本を出されている形は、国際結婚をなさっている方も多いのか・・・。

二冊とも、それとなく国際結婚の難しさにさらりと触れてある。

この本の中にかかれた場所では、まだマスレー村とカスピ海周辺には行ってない。

いずれ行ってみたいと思っている場所なので、偶然とはいえ、不思議な気がした。

奈良国立博物館『天馬』展

先日、奈良国立博物館『天馬』展に行った。

『天馬』展といった漠然とした展覧会の名前。

本当なら、みのがしてしまうところだったが、親切な方に教えていただいて、内容を知り、見ることができた。

感謝の気持ちは大きい。ありがとうございます。

家族も次回の『法隆寺展』と混乱していた。

内容を伝えると、今回は家族もみたいものがあるという。

私とて、同様。

二人つれだって行くことにした。

会場は平日 昼ということもあってかがらがら。

しかしゆっくりと見て回り、三時間もすると、会場はいっぱいになった。

今回のテーマは、太古の東西交流物語る 奈良国立博物館『天馬』展 、とのこと。

ことごとく 『天馬』をテーマに世界の美術品を集めた事は、会場を進むに当たり明白。

会場内の展示物で気に入った者に一部を記録しておこう。

<四騎獅子狩文様錦(奈良・法隆寺)>

私は高校生の頃から、獅子狩文様が好きだ。

歌舞伎の荒事のようで、かっこいいではないかと、ひとり、悦に浸っていた事を思い出す。

全体に緑ベースの四騎獅子狩文様錦は、興味深かった。

保存状態も極めてよい。

イランと中国の接点が顕著で、馬の尻には『吉』の字が記されている。

全体はイランの文様であるが、空部分は葡萄や葉っぱなどのイラン的植物文様ではなく、中国の吉祥とされる桃の絵柄が描かれていた。

よく見ないと見落としてしまうかも知れないが、まさに今、騎士に矢でいられようとしている中央の獅子。しっぽや獅子の躰部分で、種子を表わしている。

この種子を含めた植物文様もイランではよく見られる柄の一つ。

一旦切れた種子の絵には真上に向かって茎が伸び、葉が出て、空(上)部分では桃がたわわに実っている。

こういった種子が伸びていく文様は、イランの文様の中でも非常にポピュラーなもののひとつといえる。

騎士(王)が獅子を射るといった文様は、古代からイランでは非常に多い図である。

変形文様も加えると、ペルセポリスなども含めて、数え切れないだろう。

これは一説によると、王権交代を意味しているともいわれている。

なるほど、そういう風に考えると、よくある獅子が射られる図と、ペルセポリスの牛を噛む獅子(ライオンのような架空動物)との絵の矛盾点にも説明がつく。

文様は面白い。

<有翼人面形鏡板付・イラン・岡山オリエント美術館>

これも馴染みの形を示す聖獣。

テヘランでは考古学博物館に二度ばかり足を運んだが、ここでもこういった形の青銅具をいくつか見た。

私はこの形が好きである。

エスファハーンのバザールに行くと、パーフェクト・コピーを取り扱った店が一軒。こういった青銅製の聖獣や、陶器製の聖獣、壺などがある。

コピーとはいえ店主は胸を張って、

「パーフェクト・コピー。バット、ベリー ビュティフル。」

を連発。

お値段はコピーだが、驚くばかりに高く、おみやげの域は超えている。

<獅子グリフィン形飾金具・イラン・中近東文化センター>

これも足が特徴的。

前足は写実で甲も高い。

後ろ足に至っては長方形で表わし、形を単純化している。

全体に見て、美しい。

<緑釉双口ランプ・中近東文化センター>

重厚な暗緑釉。

美しくて、欲しかった・・・・・・。

ため息がでる。

<イタリアの壺類>

色彩豊か、文様も独自で、見入ってしまう。

だが、道脇で売られている土産品を思い出すと、気持ちは萎える。

<西大寺(同市)の日天・月天像(国宝)とギリシャ陶器の赤像式クラテル(混酒器)>

馬や馬車に乗る仏神が描かれており、構図の類似性が東西文化の接点を物語っている。

こういった絵柄は、イランの浮き彫りにも認められる。

<竜首水瓶・中国・東京国立博物館>

イランの花瓶と思って近づくと、中国の物だった。

形や聖獣の顔文様が似すぎている。

ここでもイランと中国の交わりが感じられる。

<石山寺縁起 第7巻・石山寺>

この縁起絵巻は岩波新書で読んでいて、一度見てみたかったもの。話の臨場感もあり、感激した。

続日本記には走馬は人事に使われたと説明が記されていた。

なるほど、日本ばかりでなく、諸外国のものを見ても祭事や墓にも使われた物も多い。

中国をはじめ世界でも白馬や白蛇など、白と吉祥をあわせる事により、一層縁起が良いとされている。

会場には6割方、白馬が目についた。

他にも好きな展示物がいっぱいで、楽しい時間を過ごすことができた。

長くなるので、このあたりで止めておくことにする。

(イランのシーラーズにある、エラム庭園。昨年の9月16日に訪れた。秋バラには少し時季がはやく、残念。イラン、そして中でもエラム庭園のバラは、有名。

写真はエラム庭園のセラミック製のタイル画。現在のイランでは想像がつかないくらいに刺激的な模様(画)であり、興味深い。)

記録だけ 2008年度 51冊目

『女ひとりドケチ旅』

中国・パキスタン・イラン・トルコ・東欧へ

辻 みゆき 著

BOC出版社

1997年4月15日 第1版発行

214ページ 1500円+税

5月29日、 『女ひとりドケチ旅』中国・パキスタン・イラン・トルコ・東欧へ を読む。

面白くて、つい声を立てて笑ってしまった。

今日は私以外に 家族が二人いたからたまらない。

自分の世界に入り込み、面白おかしすぎて、とんだ恥をかいてしまった。

この著者、相当の才女。

ただ、ひとり旅と行っても、いつも誰かとつれだって行動しておられた様子。

男女を問わず、時には外人、時には日本人。

果ては終点の留学先でドイツ人学生と、ハッピーエンド。

幸運な旅で、一件落着。

読み終えて、安心を胸に、ほっとした。

著者は40日間のシルクロードの旅で、かなり長い間熱を出したり風邪をひいておられたようだ。

この本を教訓に、次回 機会があるならば、子供にアスピリンなどを多めに持たせてやりたいと感じた。

ささやかな、親心といったところか。

本書の写真を見ると、著者の 辻みゆきさんは、私から見て、非常に好感の持てる 知性的で行動的な美人であった。

そんな素敵な女性がゆえに、親の立場で はらはらしながら読んでしまう。

時にははらはら、時にはどきどき。

楽しい時間を過ごせる一冊。

奈良公演に行った。

いつもながら、修学旅行の生徒もいっぱい。

思った通り・・・

鹿せんべいをやって、はしゃいでいた。

『奈良に来た、一番の思い出かもね・・・。』

と、見守る私。

「もう、無い。もう、無いよ。」

と逃げる生徒。

茶髪の高校生の、あどけない表情・・・。

学生を離れる。

今度は、ご高齢の男性が鹿にえさをやって、楽しんでおられた。

ご高齢の男性は、マイせんべい持参者も多い。

それも、公式鹿せんべいよりも高いせんべいのようだ。

各独り、複数人。

だが、公園には、

『他の食べ物は与えないように』

との、注意書きがある。

中には驚くような食べ物を与える不届き者もいるだろう。

鹿の健康を考えると、注意書きせざるを得ないのかも知れない。

マイせんべいを にこやかにやる方、そして 後ろめたそうにやる方。

人それぞれ、千差万別。

いずれにせよ、自分の時間を大切にしておられるなぁ。

そんな風に、感じる。

写真下の男性は、にこやかに写真を撮らせて下さった。

正規の鹿せんべいをやっておられた。

そのことも、付け加えておこう。

鹿はせんべいをもらう前に、必ずお辞儀をする。

なんと、賢いことよのう~。

写真のこの子は、鹿役者。

お辞儀ばかりではなく、すりより、流し目・・・。

そして、愛くるしい目で、男性の目を見つめる。

もらったら、必ず、決めポーズは外さない。

ほらね。

あいぃいん~!

後は右手の練習、ね。

(写真は奈良の松尾寺で出会った 薔薇。境内バラ園にて。)

テレビで、『カスパー』②『さよならの城』⑧(5/27)、『100年気球メトロポリス』 ⑤『時代はサーカスの象に乗って』⑥(5/13)を観た。

今月のシアターTVは、練り込まれた特集も多く、見応えありといったところか・・・。

あまりにも楽しかったので、記録だけでもしておこうと思う。

上以外の作品では、

「天井棧敷」最後の公演!演劇実験室◎天井棧敷『レミング-壁抜け男』③

寺山×美輪、時代が生んだ究極のカップリング!美輪明宏主演『毛皮のマリー』⑦

「天井棧敷」の原点、寺山修司の永遠のテーマ『青森縣のせむし男』①

流山児★事務所『ザ・寺山』④

も放映された。

数字の○は、別段意味はない。

単なる私の好みの順番と考えていただいて良い。

特に、『カスパー』『青森縣のせむし男』『レミング-壁抜け男』③は強烈にこちらに迫ってきた。

今回は記録だけで感想は省かせていただきます。

『青森縣のせむし男』『毛皮のマリー』記録 ↓

http://blog.goo.ne.jp/usuaomidori/e/455c9e7ef64aa8360600d8479a6ede9e

『ザ・寺山』『レミング-壁抜け男』記録 ↓

http://blog.goo.ne.jp/usuaomidori/e/60b7f92da095cec86e479b1467ea0de9

以下 シアターTV公式HPより転載

ペーター・ハントケ原作『カスパー』 2007年3月 SPACE107/作:ペーター・ハントケ/上演台本:笹部博司(大河内なおこ訳より)/演出:栗田芳宏/振付:伊藤キム/音楽:J・A・シーザー/出演:舘形比呂一、中川賢、たかお鷹寺山修司が「『ゴドーを待ちながら』と並んで、20世紀に書かれた最も重要な作品」と評した、ドイツの作家ペーター・ハントケによる『カスパー』を歌とダンスで綴る。『カスパー』は、生まれた時から地下室に監禁され、世間と隔離されて成長した男カスパー・ハウザーが、19世紀前半のドイツの片田舎に突然現れたという実話を元にした構成劇。この舞台では、人間としての認識を植え付けられ、社会で生きていくための言葉やルールを教え込まれていくカスパーを「THE CONVOY SHOW」で人気の舘形比呂一、カスパーの精神世界を中川賢、“調教”する男をたかお鷹が演じ、ダンス・カンパニー「輝く未来」を率いて国内外で活躍する伊藤キムが振付を担当するという、刺激的な組み合わせが実現した。言葉と音の洪水を拷問のように浴びせられ、言葉を獲得していくカスパーに最後に訪れるものは…?

寺山修司のミュージカル!?ミュージカル『さよならの城』 2002年7月 サンシャイン劇場/原作:寺山修司/共同台本:森崎偏陸、J・A・シーザー/演出:J・A・シーザー/美術:宇野亞喜良/振付:川崎悦子/音楽監督:J・A・シーザー/出演:久世星佳、舘形比呂一、NIRO ほか寺山修司が若い女性向けに書いたエッセイ集『さよならの城』をベースに、寺山の詩の数々を曲に乗せて歌い踊るミュージカル。「天井棧敷」時代から寺山と活動をともにしてきたJ・A・シーザー、森崎偏陸、そして『さよならの城』ほかのエッセイ集でイラストを担当した宇野亞喜良らのアーティストと、久世星佳、舘形比呂一ら華麗なキャストとのコラボレーションが魅力の一作。“さよなら”をキーワードに、“愛”や“少女の恋”を詠んだ詩が登場し、センチメンタルでロマンティックな寺山ワールドが展開する。

真夏の夜の、奇想天外な夢の見世物演劇実験室◎万有引力公演パルテノン多摩大野外劇『100年気球メトロポリス』 1997年8月 パルテノン多摩/原作:寺山修司/構成・総合演出:J・A・シーザー/出演:瀬間千恵、蘭妖子、近藤敦(KONTA) 、サルバドール・タリ ほかパルテノン多摩開館10周年記念として、寺山修司の映画上映やポスター展示などとともに企画された3日間の大野外劇。パルテノン多摩の10万平方メートルの敷地が“寺山修司の迷宮世界”と化し、寺山演劇の継承者である「演劇実験室◎万有引力」「月蝕歌劇団」などの劇団や、オーディションで選ばれた100名を越す市民メンバーによって、『地球空洞説』『書を捨てよ、町へ出よう』『観客席』など「天井棧敷」の30作品以上が同時多発的に上演され、観客は地図を片手に公演を探し歩いた。これぞ真夏の夜の、奇想天外な夢の見世物!

寺山修司の「アメリカ論」『時代はサーカスの象にのって'84』 1984年6月 パルコ・スペースパート3/作:寺山修司/演出:萩原朔美/音楽監督:鈴木慶一/美術:日比野克彦/出演:MIE、高見恭子、巻上公一、おすぎ ほか「天井棧敷」が1969年に渋谷に日本初の小劇場「天井棧敷館」を作り、その開館記念として1年間のロングラン公演を行ったロックミュージカルを、初演と同じく演出に萩原朔美を迎え、寺山追悼公演として復刻した舞台。即興劇の要素を含んだ実験的作品で、15人の出演者が複数の役柄を演じている。舞台美術を担当した日比野克彦が俳優としても参加し、寺山の詩『アメリカよ』を朗読している。この作品の初演の後、「天井棧敷」は、必要なのは“演劇”ではなく“劇的現実”であるとし、出会いの場を劇場の外に求めて市外劇を上演し始めた。

(写真は奈良・松尾寺。今、ばら園が美しい。色とりどりのばらが庭一面に覆い尽くし、満開。よろしければ、楽しんでみて下さい。)

記録だけ 2008年度 50冊目

『日本の神話・伝承を読む』ー声から文字へ

佐々木隆 著

岩波新書 新赤本 1078

2007年6月20日 第1版発行

237ページ 780円+税

5月26日、二冊は『日本の神話・伝承を読む ー声から文字へ』を読む。

この本は面白かった。

最近大阪の松竹座で観た『ヤマトタケル』にも話がかぶっていたので、余計に楽しい。

舞台を観ているだけではわからなかった神々の特徴やパターンが示されていて、関連場面を思い浮かべながら読むと、よくわかる。

神話の特徴や神の特徴、口頭伝承など、わかりやすく書かれた秀作。

須佐之男命や三輪の神が美女を見初めた話なども面白い。

芝居では八俣のおろちを倒した剣という内容になっていたが、草薙の剣は八俣のおろちのしっぽから出てきたとか。

一体、八本のうちの、どのしっぽから出てきたというのだろう・・・。選ばれたしっぽと言うところか・・・。どなたかご存じの方は、お教えいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。

芝居では草をなぎ倒したから、草薙の剣草という名前に変えた。

本書では、初めから草薙の剣草と言う名前だったとも言う解釈の方も書かれていた。

臭い蛇を切ったから臭蛇の剣が転じて草薙の剣草となったのも面白い説だ。

記録だけ 2008年度 49冊目

『王宮炎上 アレクサンドロス王とペルセポリス』

森谷公俊 著

吉川弘文館

歴史ライブラリー 88

2000年3月1日 第1版発行

215ページ 1700円+税

5月26日、二冊の本を読む。

まず一冊目は、『王宮炎上 アレクサンドロス王とペルセポリス』を楽しむ。

ペルセポリスが認識しはじめられたのは1500~1600年頃、イギリス人によってだったらしい。それまで之1400年頃はターケ・ボスターンと混乱されていたという記録が残っているそうだ。

ペルセポリスが炎上した理由はいろいろと言われているとのこと。出火した部屋は総て研究の上記録に残されている。

発掘当時の写真を見ると、今のそれとは似ても似つかぬ光景で、不思議な気がする。

朝から晩まで丸々三日間通い詰めたペルセポリスだが、私の知らない歴史が詰まった一冊だった。

昔はイランの人々も葡萄酒を飲み、歌って踊り、女と戯れた頃のペルセポリス周辺は、兵士も行き交い、きっと華やかなことだったのだろう。

今はハンバーガーショップ一軒だけが、ペルセポリスの前でがんばって商っている。

幸四郎丈、東大寺!で

『勧進帳』千回!達成

幸四郎丈の手形・・・

娘が東京で撮ってきてくれた。

先日、松竹座に行った折、パンフレットを手に入れた。

東大寺で松本幸四郎丈演じる、千回目の勧進帳!

このチラシ、先月も今月も 松竹友の会の封筒には入っておらず、ショックを受けていた。

その上、演じられる日は十月十五日とのこと。

残念なことに、この日は少し危ういかも知れない・・・。

悔しいが、予約はよしにしておこう・・・。

『清水ならず東大寺か・・・。』

と、内心つっこむが、確か清水の舞台では、すでに演じられていたのではなかっただろうか・・・。

一度調べてみることにする。

それにしても東大寺での勧進帳とは、内容からして小粋である。

東大寺で偽の勧進帳を読み上げる弁慶・・・洒落ている。

幸四郎丈も、東大寺も、大仏並みに器量がでかい。

正月の伊達巻きは、勧進帳模様に限る!か・・・?

東大寺は結構思い入れがある。

大仏の前で天平時代の音楽を再現した楽器で奏でられたのを聴かせていただいたことがある。

この天平音楽は感動が深く、今も心にしっかりと残っている。

拓本をとらせていただいた時は、心ときめいた。

東大寺の瓦の拓本は、浮世絵や役者絵とともに、今も大切にしまっているのだが、いずれ、襖仕立てにすべきかとも考えている。

草月流の生け花に囲まれて、泉兄弟の狂言を観せて頂いた事もあった。

いずれも無料。

貴重な体験をさせていただいて、感謝の念は大きい。

このように結構お世話になっている東大寺には、一方的にだが、親しみを感じ続けている。

おそらく今回の勧進帳も、泉兄弟の狂言を演じられた縁側?で行われるのだろうか?

山伏らが現れたり、最後の投げ六法をする花道は、どういった具合なのだろうか・・・。

もしかすれば、芝の上に舞台が設けられ、観客は椅子とはいえ、本来の芝居(芝の上)の情緒を楽しむのだろうか・・・。

思いは巡り、だんだんと想像は膨れあがる。

幸四郎千回記念の勧進帳。

東大寺で行われる勧進帳。

これは本当であれば、見逃したくない舞台だった。

私は幸四郎丈も東大寺も好きな、一女性である。

毎日新聞に次のような記事があったので、合わせてここに載せておく事にする。

こちらは新聞だけあって、事細かでわかりやすい。

私の気持ちとしては、十月十五日、お時間の許される方は東大寺に go!, なのである。

ただし、これらはあくまでも宣伝ではなく、単なる私の好みの問題としてとらえていただきたいことを、ここに付け加えておくことにする。

信貴山・火渡りの前の神事・・・。

なにやら、かっこいい!

歌舞伎俳優の松本幸四郎(65)が10月15日に奈良市の東大寺で奉納大歌舞伎「勧進帳」を行う。松本が10日、同寺で会見して発表。当たり役の弁慶上演通算1000回目をこの公演で達成する。

世界最大の木造建築で国宝の「大仏殿」前に特設舞台を設置し、5000人を動員予定。歌手によるコンサートは何度も行われているが、歌舞伎は同寺1300年の歴史で初めて。

幸四郎は会見前、大仏を参拝。手を合わせ、成功を祈願した。大仏前に立つのは30年ぶりで「よく来た、と声を掛けてくださった気がした」。前回は昭和大改修中で、やぐらに登り頭上を見たり、左手の上に乗ったりしたという。「ずいぶん出世したな、の声も聞こえてきました」と笑った。

同寺には、大仏再建などの浄財集めで使われた「勧進帳」が残っており、実際に現物を目にしたことがある幸四郎は「半世紀かけての1000回目は、この東大寺以外にはない気がする」と話した。先月は、主演ミュージカル「ラ・マンチャの男」が上演1100回に到達し、父・松本白鸚の二十七回忌追善興行も行った。さらに「勧進帳の“本家本元”の東大寺で公演し、それが1000回目というのは奇跡に感じる」と感激した。

2年後に控えた平城遷都1300年祭のプレイベント。上演日は、聖武天皇が大仏建立の令を出した日でもあり「広い空間を役者の芸でいっぱいにしてしまうような、本当の大歌舞伎を命がけでお見せしたい」と熱く語った。(スポニチ)

毎日新聞より (5月中旬記事)

2006.4/11

名古屋・御園座幸四郎の勧進帳796回目 記録 ↓

http://blog.goo.ne.jp/usuaomidori/e/283b1b666620c985cbf5e7923265bcdb

2007.12月

京都・南座 顔見せ 幸四郎の勧進帳記録 ↓

http://blog.goo.ne.jp/usuaomidori/e/3f77ffa4ef9385955ce3f4fb81379582

(『ヤマトタケル』においては、各幕 三回に分けて、記録いたします事をご了承願います。)

ヤマトタケル 二幕目/三幕

二幕目も舞台構成と筋書きの巧みさに食いついた感がある。

猿之助劇団率いるスーパー歌舞伎は、先日も申しましたように、初めてでした。

古典歌舞伎とはまた違った方向性を持つ舞台の面白さ。

これもまたよし!と、観客の心をとらえる。

一般の歌舞伎とは、全く別世界の舞台である。

二幕目

タケルは無事に熊襲から帰る。

帝から褒美。

最も美しいものとして、衣装は冠も着物も、藤の花の兄姫を承る。

『今度は藤娘か・・・。』

と、内心つっこむ。

今回観たスーパー歌舞伎の『ヤマトタケル』は、パロディが多い。

どうしても私の好きな ネオ歌舞伎の『花組芝居』と比較してしまう自分に気づく。

話を戻そう・・・。

ヤマトタケルには さらに、最も大きなものとして、蝦夷の国を与えられる。

つまり、蝦夷を征伐せよとの意。

「参ります、参ります…。」

とへたる タケル。

「父上は私に、死ねとおっしゃるのです。」

と、泣いて訴える。

赤と白の神宮を表わした舞台は、洒落ている。

倭姫の

「強い男ほど、向かい風を受けるものです。」

の言葉は印象的。

舞台は富士山の裾野の、焼津。

後ろ姿のまま 神座(岩)の上にはタケルと、タケヒコ。

おそらく 神楽風と思われる、太鼓と笛のリズム。

二人の衣装も見どころといったところか。

タケヒコの まな板帯(或いは化粧回し風)の衣装はインパクト大也。

ヤイレポ・ヤイラムという変わった名の兄弟に騙され、炎に囲まれル二人。

タケルは倭姫から賜った(袋の)火打ち石で、追い風にのせて、向かい火で逆襲。

「強い男ほど、向かい風を受けるものです。」

という 前出の倭姫の言葉と、火の行方をかけてあることは言うまでもない。

舞台幕は赤、赤い衣装の大人数。

手に手に持たれた赤、赤、赤。そして、赤いライト。

炎や布の赤で的見方をうまく表現。

構図も素晴らしく、みとれてしまう。

見事な赤の表現の中で、赤の衣装に身をまとった役者たちが踊り狂い、バク転に継ぐバク転。

京劇風動きを見ると、猿之助劇団を観ているといった思いが高鳴る。

私は、この劇団では、これが観たかったのだ。

これがスーパー歌舞伎か・・・。

それはまるで、昔の猿之助丈を観ているようだった。

炎の幕が一瞬にして落ち、火の精も消える。

タケルとタケヒコの勝利。

命尽きた兄弟。

「二人は 燃え、煙となって 消えてゆくのだ…」

ここで、例の音楽、

『♪じゃじゃじゃじゃ じゃぁ~~ん!♪』

が高らかに鳴る。

ここで一言。

『焼津』という地名は、以上の出来事から名付けられたともいわれている。

倭姫からのご配慮で、逢瀬を楽しむ弟橘姫。

タケルの衣装も変わり、恋は熟する。

ここで一言。倭姫と弟橘姫を混乱してしまい、人物を間違って書いておりました。今回も親切な方に お教えいただくことができて、訂正いたしました。心より感謝いたします。ありがとうございます。これからもご指導承りますよう、宜しくお願いいたします。

船を走らせていると、海は荒れ狂う。

「海の王(おおきみ)に、一番美しい物を貢ぐように。」

との、お告げ。

神は古代から 生け贄がお好きである。

涙をのんでの別れ。

海には九枚の畳を敷かれる。

この九枚というところも、中国の影響か。

大海原に敷くには、ふさわしき数字といえよう。

ここで感心したのは畳の表現。

布で荒波を表わしていたが、畳部分は下につまみ下ろされており、畳を敷く時となって初めて布を全体にひき、畳を表わした。

歌舞伎や舞台ではよく使われる表現だが、今回は違う表現と思いこんでいたため、良い意味で、まんまとペテンに引っかかった感じがする。

この自分勝手な勘違いのどんでん返しは、快い。

「命様が敷いてくれた畳の上で、いつまでも眠っていられることができますもの・・・。」

と入水。

舞台中央から下手に流れる弟姫。

強気で大丈夫と言い、相手(ヤマトタケル)を思いやったものの、弟姫は泣く泣く 海に飲まれていく。

この場面、玉三郎丈の舞台でも観たが、こういったパロディ(似た場面)が多いのも、『ヤマトタケル』の特徴。見事に楽しい。

こうして弟姫は、海の君となられる。

乙姫の語源は、弟姫(オトヒメ)だったか・・・。

劇団の例のリズム、

『♪じゃじゃじゃじゃ じゃぁ~~ん!♪』

が耳から離れぬ。

これが本当の音姫(弟姫・乙姫)か・・・と言った馬鹿げた妄想は、水に流そう・・・。

姫は流れる・・・。

姫は沈する。

ヤマトタケルは船に乗ったまま、姫との別れを嘆き悲しむ。

動作にして、ちょうど『俊』の逆バージョン。

ことごとく、パロディは連射される。

美しさと切なさと、品の良い趣を兼ね備えた場面だった。

配役

小碓命/市川右近、市川段治郎(ダブルキャスト)

タケヒコ/市川右近、市川段治郎(ダブルキャスト)

兄橘姫、みやず姫/市川笑也倭姫

帝の使者/市川笑三郎老大臣

尾張の国造の妻/市川寿猿

ヘタルベ/市川弘太郎、市川猿紫(ダブルキャスト)

弟橘姫/市川春猿伊吹山の山神

帝(夜の部)/市川猿弥皇后

伊吹山の姥神/市川門之助帝

久しぶりに、矢田寺に行く。

あじさいは十日ばかり先といったところか・・・。

近くの茶屋も閉められている。

従ってあのうまい草餅を食べることもできない。

矢田寺には 味噌なめ地蔵様がいらっしゃる。

味噌なめ地蔵の言い伝えは楽しい。

昔、味噌造りの下手な女房がいた。

夢の中で矢田寺の石地蔵尊が現れ、味噌をなめさせるようにと告げられた。

早速女房は地蔵様に味噌をなめていただいた。

それからという物、女房の作る味噌はとても美味しくなったとのこと。

そういった理由で、今でも味噌なめ地蔵の口に、味噌を付けるかたがいらっしゃるとのこと。

矢田寺はあじさいの季節に、何度か行ったことがある。

山一面のあじさいは見事で、この頃は人も多く、確かに、味噌なめ地蔵の口の周りに味噌がついていることもあった。

ちなみに、今回は味噌は付いてなかった。

味噌なめ地蔵は味噌だけでなく、料理全般も美味しくなれば良いのに・・・。

さすれば、月に一回はこの寺を訪れるかも知れない。

あんちょこだが、苦しいときの地蔵頼みといったところである。

松尾寺(奈良・松尾山神社)に行った。

山中静かで、見渡すと、地蔵さまの姿が多い。

結構新しそうに感じるがいつ頃の像だろうか?

山側も、階段の右側にも・・・。

怖い顔や穏やかな顔。

工夫を凝らした衣や持ち物のお地蔵様。

前掛けがかかっているのが、何だか楽しい。

下駄を履き、巻物を持ったお地蔵様。

何だか、ちびまる子ちゃんに出てきそう・・・

な~んていえば、しかられるかな?

(ブログ構成上、千字以上の記述は不可能とのこと。今回、ヤマトタケルの内容そのものに興味を覚えましたため、私なりに詳しく記録したいと考えています。各部を三回に分けて、記録いたします事をご了承願います。)

ヤマトタケル 一幕目/三幕

小碓命/市川右近、市川段治郎(ダブルキャスト)

タケヒコ/市川右近、市川段治郎(ダブルキャスト)

兄橘姫、みやず姫/市川笑也倭姫

帝の使者/市川笑三郎老大臣

尾張の国造の妻/市川寿猿

ヘタルベ/市川弘太郎、市川猿紫(ダブルキャスト)

弟橘姫/市川春猿伊吹山の山神

帝(夜の部)/市川猿弥皇后

伊吹山の姥神/市川門之助帝

初めて、猿之助劇団の『ヤマトタケル』を観た。

事前に舞台構成を見逃さないようにと言っておいたので、家族も,古典歌舞伎とは異なる楽しみ方で観ていたようだ。

横顔を観ると、家族のだらりと 頬の筋肉を落としたにやけ笑いが、少し気にかかる。

周りにはファンの方も多く、

『そのにやけ笑い、なんとかせい!』

と、内心しかる。

さて、猿之助劇団の『ヤマトタケル』だが、長く続いているだけのことはある。

観客を楽しませる舞台を第一に考えられたように感じた。

その点で、

「あっぱれじゃ!」

と、合点した。

ヤマトタケルの練り込まれた筋書きと、舞台構成の工夫が、私の心をとらえる。

効果音は劇団らしく、心情や場面の表れには、必ずといって良いほど、猿之助劇団らしい

「♪じゃじゃじゃじゃ じゃぁあ~ん!♪」

が鳴る。

この決まり事は、結構癖になり、期待してしまう自分に気づく。

色彩や複数人物の構図訳が見事に潔く、ライトの使い方も良い。

工夫に工夫を凝らした舞台に、うまく構成され研究された筋書きが、心地よくすすめられる。

完成された舞台の中に、はめ込んだように、猿之助劇団の個性的な役者たちが、それぞれ舞台にじゃまにならない演技を施す。

多くの役者は自分は舞台の中の一駒ということを理解しているらしく、ほどほどの見得や形を何十回とみせる。

古典歌舞伎とは少し違った見得や形や台詞の間の取り方も、一つの舞台としての成功を考えた上での工夫かも知れない。

しかしながらファンの方にとってはこれらの役者たちが最高に素敵でカッコ良いだろう。

それぞれの役者にファンがつき、役者によって拍手の度合いは違うのは、どの歌舞伎(役者)を観ていても同様である。

『人それぞれがそれぞれの好みでありから、人生は楽しいんだ・・・。』

なんて、爺むさい安物の戯言に、我ながらげんなりする。

台詞はここの劇団は、ほぼ現代語。

それが特徴とも言える。

三十年前は『義経千本桜』などでも くるくるとバク転されていたが・・・。

今考えると、万人に親しみやすい歌舞伎を考えた猿之助はすごいなと思う。

古典歌舞伎の好きな私には、台詞の言い回しが物足りないが、これが猿之助劇団の良さでもあり、特徴でもあるんだ。

猿之助劇団のは多くのファンもいらっしゃるらしく、会場は満員。

不思議な事に いつもの大向こうのおじさまたちの声は聞こえない。

一階席と上の方から声がかかっていたが、なんと言っておられるかは定かでない。多分、

「おもだかや!」

と言われているのかも知れないが、かなり短縮した怒鳴り声のような大向こうにで、聞き取れない。

かなりの短さに、一瞬戸惑いを覚えた。

舞台は始終活気がある。

ファンの方々は、特有の形や見得ごとに、周り全体 爆拍されている方が多い。

たまには役者の声とかぶっていたが、活気があって楽しかった。

こういった経験も初めてで、やはりいろいろな舞台を観てみるものだなぁ・・・と、痛感。

熱烈且つ熱心なファンを多く率いるこの劇団って、すごい魅力なのだろうなと、客観的に漠然と感じた。

さて・・・話を舞台に戻そう。

『ヤマトタケル』は三部構成の通し狂言。

第一幕目。

音楽とともに、アンモナイトで時代を表現。

青銅器に描かれた古代文様。

まさに宇宙の中の地球。

そして舞台は中国雲南省の舞台の、ようなわくわく感を感じさせる立体的なつくり。

ヤマトタケルは、中国舞台の影響を受けた部分がかなり大きいと思われる。

ずらり並ぶ兵士たちは構図の一部分で、後ろ向き。

兵士はたくましく回転し、歩むといった迫力。まさに、中国の影響を、もろに受けた舞台。楽しい。

古典歌舞伎では観られない、立体的な大道具の造りは、私にとって斬新。これもスーパー歌舞伎の特徴なるか。

せり上がりもここ彼処と巧みに利用。これまた、古典か武器とここぞといった使い勝手とはまた違う。

小碓命の純白衣装で登場。

対して、双子の兄・大碓命(おおうすのみこと)は、黒地に美しいザクロ文様。石榴はイランなどの影響か。

そして、小碓命は分け合って、兄・大碓命をあやめる。

怒った皇后(父)。

縛り首の宣告を、止める大臣。

ならば、熊襲で闘いあれと、放つ父。

夫の仇、と、追って来た兄姫。そして、古代らしく、すぐに二人はの恋(営み)。

古代にはつきものの歌ら踊り。

ここの楽しさも、やはり中国雲南省の少数民族の舞台を意識している。

心配する倭姫。

小碓命の叔母は せめてもと、袋(火打ち石、後に分かる)と八岐大蛇を退治した剣を渡す。

「この剣を肌身離さず、娘とともにまいりなさい。」

「叔母はこの剣(天叢雲剣、後の 草薙の剣) を持って行っては、立場が悪くなるのではありませんか。」

「私もまだ捨てた物ではありませんよ。これでもまだまだ、神々に相手ししていただけますよ。」

深い。神話をかなり研究していると、感心した。

神々は古代から、女(および男)好きである。

(ここで一言。叔母である倭姫を母と思いこんで書き込んでおりましたが、親切な方に教えていただいて、訂正することができました。この場を借りて、御礼申しあげます。ありがとうございます。)

熊襲の兄弟の衣装は豪華は目をひいた。

衣装の背中には、兄は鯛、弟は毛蟹。

この毛蟹の衣装が格好が良く、後ろ斜め三角の形を作ったとき、左肩の三本の爪(蟹足)が、良い。

一般的な見得の左手と イメージ的が重なって、美しい。

仏像の四天王さえ感じさせる勢い。

この兄弟が話すときは 『夫婦道明寺』のラストのように、着物裾を広げる。

裾は曲線を描いており、台詞や見得の度に、ぱたぱたと何度も裾をあげるので、滑稽でユニーク。

兄弟は悪面メークほども、性格は悪者には感じない。

美しい大和女が現れ、舞を披露。

うかれる兄弟。

だが、それは女ではなく 小碓命だった・・・。

闘い、樽投げ、蹴り上げ、飛び、見栄。

劇団ののイメージを裏切らないアクロバットな熊襲の兵士。

ここでも 歌舞伎と中国舞台の融合がうまく引き出され、練り上げられている。

色彩と配置における構図の美しさ。

そして、小碓命は兄弟を倒す。

「我らの国は、兄弟を倒すと言うことは、けしてない。」

の言葉が、印象的。合わせて、

「我らの名、タケルを授ける。今日からソナタは、ヤマトタケルと名のるがよい。」

といった人の良さ。

かくして小碓命はヤマトタケルといった名を授かった。

二幕目に続く

最後に、長い記録を最後もでお読み下さいまして、感謝申しあげます。

ありがとうございます。

(写真はイランのナクシェ・ロスタムの浮き彫りと碑文)

記録だけ 2008年度 48冊目

テレビ、新聞じゃわからない

『テロ戦争』がイッキにわかる本

渥美 堅持

神浦元彰

歳川隆雄

西修

木野高著

株 アスキー

2001年11月8日 第1版発行

220ページ 1400円+税

本日、「テレビ、新聞じゃわからない『テロ戦争』がイッキにわかる本」といった、いやに長ったらしい題名の本を読んだ。

こういった本にして、2001年出版の本書は少し古い感じもするが、面白かった。

まじめのテロやイスラム圏、イスラム教に書かれていたが中でも本題とそれた部分に感心した。

それは、イスラム圏で豚を食べない理由。或いは男性の割礼において。

syぷじき、豚禁止の理由は笑った。

また、後者においても むごたらしい部分ばかりではなく、風土に見合った工夫といった点も認められ、今回妙に納得せざるをえなかった。不思議~~。

ただし、行っておきますが、女性においては、別問題ですぞ!其処のとこ、宜しく。