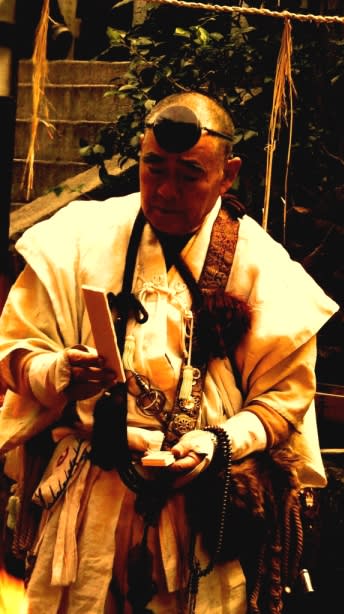

壽初春大歌舞伎 通し狂言 仮名手本忠臣蔵 昼の部から

【大序・三段目】

高師直 藤十郎

塩冶判官 扇 雀

顔世御前 孝太郎

足利直義 進之介

桃井若狭之助 翫 雀

松竹座で壽初春大歌舞伎を観てから、二週間以上もたっている。

読書に没頭したり風邪をひいたりと、なかなか記録できずにいた。

最もわたしの記録はいつもみたというだけで、中味が無いのに、多くのみなさまにみていただいているようで申し訳ない気持ちでいっぱい。

歌舞伎はすき!楽しい!というだけ。

今回の芝居もわかりやすくのめり込む。

【大序・三段目】は正直わたしにとっては好きだった。

「兜改めの場」は少々こちらまで緊張。

また「足利館門前進物の場」に続く「足利館中松の間刃傷(にんじょう)の場」は何度でもみたくなる芝居。

このことは先日『三段目 足利館中松の間刃傷の場』藤十郎 『壽初春大歌舞伎 通し狂言 仮名手本忠臣蔵』昼の部で記した。

この芝居みたさにもう一度昼の部をみたかったが、涙をのんで節約のため我慢。

幾分風邪が芳しくないので、

四段目 扇ヶ谷判官切腹の場(おうぎがやつはんがんせっぷくのば)

同 城明渡しの場(しろあけわたしのば)

五段目 山崎街道鉄砲渡しの場(やまざきかいどうてっぽうわたしのば)

同 二つ玉の場(ふたつだまのば)

六段目 与市兵衛住家勘平腹切の場(よいちべえすみかかんぺいはらきりのば)

と夜の部は後日記録させていただきたいと思います。

壽初春大歌舞伎 通し狂言 仮名手本忠臣蔵は日を改めて昼夜観たが、なかなか記録に至りません。

中味の無い拙い記録をお読み下さいましてありがとうございました。

感謝申し上げます。

大阪松竹座

壽初春大歌舞伎

通し狂言 仮名手本忠臣蔵

平成22年1月2日(土)~26日(火)

昼の部

大 序 鎌倉鶴ヶ岡兜改めの場(かまくらつるがおかかぶとあらためのば)

三段目 足利館門前進物の場(あしかがやかたもんぜんしんもつのば)

同 殿中松の間刃傷の場(でんちゅうまつのまにんじょうのば)

四段目 扇ヶ谷判官切腹の場(おうぎがやつはんがんせっぷくのば)

同 城明渡しの場(しろあけわたしのば)

五段目 山崎街道鉄砲渡しの場(やまざきかいどうてっぽうわたしのば)

同 二つ玉の場(ふたつだまのば)

六段目 与市兵衛住家勘平腹切の場(よいちべえすみかかんぺいはらきりのば)

【大序・三段目】

高師直 藤十郎

塩冶判官 扇 雀

顔世御前 孝太郎

足利直義 進之介

桃井若狭之助 翫 雀

【四段目】

大星由良之助 藤十郎

塩冶判官 扇 雀

顔世御前 孝太郎

大星力弥 壱太郎

薬師寺次郎左衛門 薪 車

原郷右衛門 段四郎

石堂右馬之丞 我 當

【五段目・六段目】

早野勘平 藤十郎

原郷右衛門 段四郎

一文字屋お才 孝太郎

千崎弥五郎 薪 車

母おかや 竹三郎

斧定九郎 翫 雀

女房おかる 秀太郎

夜の部

七段目 祇園一力茶屋の場(ぎおんいちりきぢゃやのば)

八段目 道行旅路の嫁入(みちゆきたびじのよめいり)

十段目 天川屋義平内の場(あまかわやぎへいうちのば)

十一段目 師直館表門討入の場(もろなおやかたおもてもんうちいりのば)

同 広間の場(ひろまのば)

同 柴部屋本懐焼香の場(しばべやほんかいしょうこうのば)

【七段目】

大星由良之助 藤十郎

寺岡平右衛門 翫 雀

大星力弥 壱太郎

遊女おかる 秀太郎

【八段目】

戸無瀬 藤十郎

小浪 扇 雀

奴可内 翫 雀

【十段目】

天川屋義平 我 當

女房おその 吉 弥

大星由良之助 藤十郎

【十一段目】

大星由良之助 藤十郎

寺岡平右衛門 翫 雀

大星力弥 壱太郎

原郷右衛門 段四郎