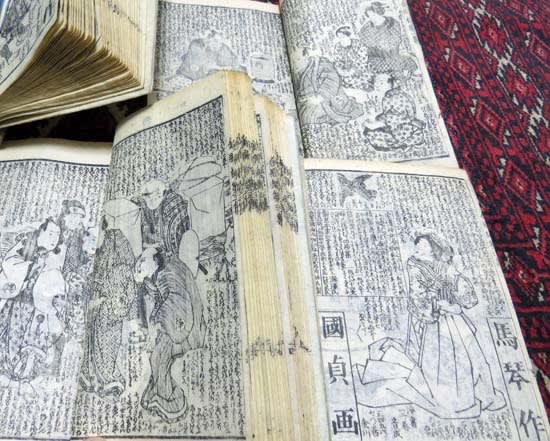

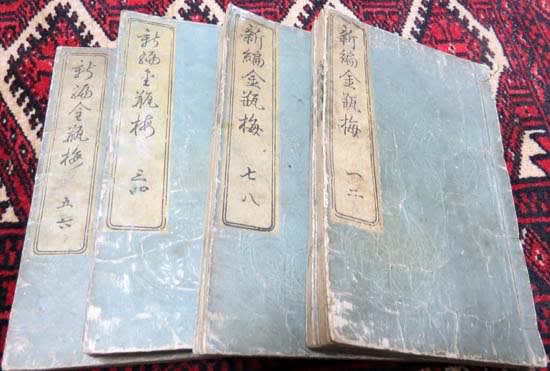

八犬伝英雄双六 2 一 おとね 二 与四郎 三 もとふぢ 四かぢ九郎 五 おぬひ 六 りき二 柳下亭種員 撰 : 一勇斎国芳 画

柳下亭種員 撰 : 一勇斎国芳 画

八犬伝英雄双六

柳下亭種員 撰 : 一勇斎国芳 画

芝神明前三島町(江戸) : 喜鶴堂, [出版年不明]

48×70cm(折りたたみ25×18cm)

早稲田大学所蔵

早稲田大学図(デジタルライブラリー公開)

くろ ごす うゆ いえ んで んけ ちは

六 双 雄 英 伝 犬 八

画 中央下 (スタート)

柳下亭種員選

里見よしだね

杉倉かじもと

堀内さだゆき

一 おとね 四 かぢ九郎

二 与四郎 五 おぬひ

三 もとふぢ 六 りき二

一勇斎國芳画里見殿の姫君達

一

おとね

於戸根

一ひとよ

三めうしん

はまぢ

おとねハ 姥(おは)雪与四郎の妻(つま)武蔵 届川原(とだがハら)

に二人の子供(こども)を失(うし)ひし

後(のち)、上野國(かみつけくに)、荒芽(あらめ)

山の麓(ふもと)に住(すみ)し

が、資友(すけとも)

犬士(けんし)を

討(うた)んと

するとき、これを

防(ふせ)ぎて危(あやふ)かりしも■

■神(かみ)の守(まも)りに

必死(ひつし)のがれ、後(のち)里見家(さとみけ)に住(すむ)

二

与四郎

二ひとよ

四しやく八

六おぬひ

姥(おは)雪与四郎ハ又の名を安平(ゆうへい)とよぶ

もとハ、練馬(ねりま)

信盛(のぶもり)の家臣(かしん)

犬山道策(どうさく)が

僕主(ぼくしゆ)

家(か)亡(ほろ)ひて後(のち)

武蔵國(むさしのくに)神宮川に

住(すみ)漁師を業(わぎ)となす、

道節忠興(どうせつただとも)のために、荒芽山(あらめやま)に討手(うつて)を

防(ふせ)ぎ、のち、里見家の扶助をうけ、安住(あんぢう)せり

僕主?

主僕

主人と召使い。主従。

三

もとふぢ

素藤

一かぢ九郎

二めうちん

五玉つた

疋田権頭(ひきたごんのかみ)、素藤(もとふぢ)ハ悪賊(あくぞく)

業因(ありよう)が倅(せがれ)なり、父は

都(みやこ)に刑罰(けいばつ)を

かうふり、わが身(み)

ハからうじて山塞(さんざい)

をのがれ、とほく東(あづま)にさま

よひ来(きた)り、姦計(かんけい)をもつて

一度(ひとたび)勢(いきほ)火を得たりしも

犬江仁(いぬゑまざし)が智勇(智勇)にくだかれ、

終(つい)に命を亡(ほろぼ)すに及(およ)べり

刑罰(けいばつ)をかうふり

刑罰を被り

四 かぢ九郎

かぢくろう

梶九郎

二ふなむし

四めうちん

六もとふぢ

暴風かじくろう(あつしまかぢくらう)ハ

市川の里の

悪漢(わるもの)犬江

屋の母(はゝ)

妙真(めうしん)に

恋慕(れんぼ)して

これを

奪(うばハ)んため

待(まち)伏(ぶせ)なし、猶(なを)妙真(めうしん)が*

*したがハざるを△

△怒(いか)り

孫(まご)真平(しんへい)を

打(うち)殺(ころ)さんと

せしに、伏姫(ふせひめ)

神(がみ)の罪(ばつ)を

かけ、忽(たちまち)@

@引裂(ひきさき)

すてられぬ

忽

(たちま-ち)たちまち。にわかに。突然。

(ゆるが-せ)ゆるがせ。ゆるがせにする。いいかげんにする。おろそかにする。

五

おぬひ

於縫

一ふなむし

二角太郎

六引く手

ぬひハ下総国行徳の旅店(はたごや)

古那屋文五兵衛(こなやぶんごべゑ)の女(むすめ)

にて、小文吾(こぶんご)が妹なり、

市川の船問屋(ふなとひや)

犬江屋房八(いぬえやふさはち)が

妻となりて、真平(しんへい)

を産(うむ)夫婦、節義(せつき)

に身を殺して、血汐(ちしほ)ハ我子に

異生(いせい)の兄弟、犬塚志(しの)のが必死(ひつし)の

病(やまひ)を

すくへり

六 りき二

りきじ

力二

一ふさ八

三ひくて

五めうちん

十條(じうてう)力二郎ハ犬山の忠僕(ちうぼく)

姥(おは)雪与四郎の

長子(ちやうし)

狭気(けうき)◯

◯人にすぐれ、犬士(けんし)等(ら)を

助けんと、戸田川(とだかハら)に追人(おつて)の勢(ぜい)を支(さゝ)へ▽

▽頭人(とうにん)丁田町之進を

討(うち)取(とり)、きょうだい(けうだい)こゝに

討(うち)死(じに)なす

りき二の抱える高札に書かれている言葉

奉

若王子

納

長子(ちやうし ちょうし)

1 最初の子。

狭気(けうき きょうき)

弱い者を助けようとする気性。おとこぎ。「侠気に富んだ人」

頭人(とうにん)

頭人(とうにん)とは、鎌倉幕府・室町幕府における職名。

鎌倉時代中期に設置された引付方においては、3つもしくは5つの「方」と呼ばれる部局が設けられ、それぞれの「方」の長を頭人と呼んだ。

頭人はそれぞれの方に属する引付衆や奉行人を指揮して訴訟を進行した。

頭人(とうにん)〘名〙