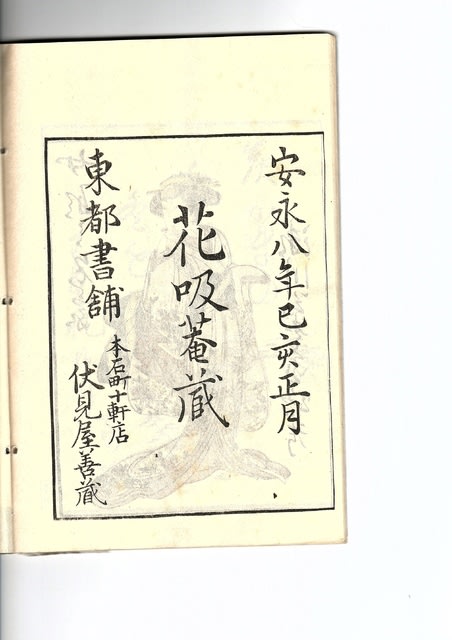

先日、西鶴と馬琴の作品を購入。

九月に東京の神保町に行ってからというもの、和本を手にとって読んでみたい気持ちが大きくなったからだ。

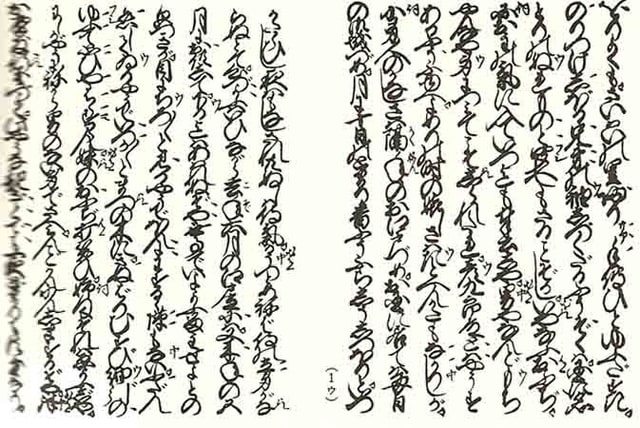

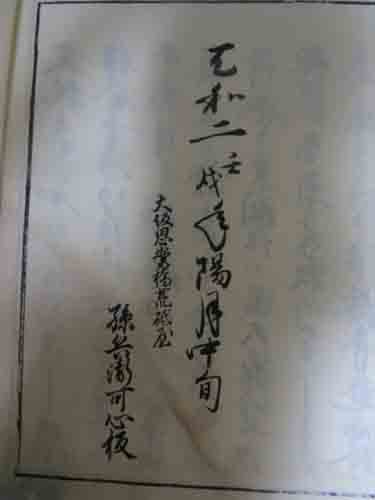

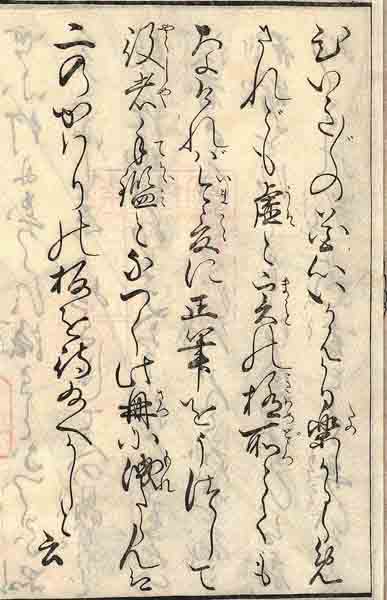

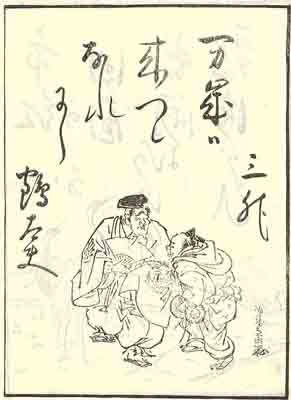

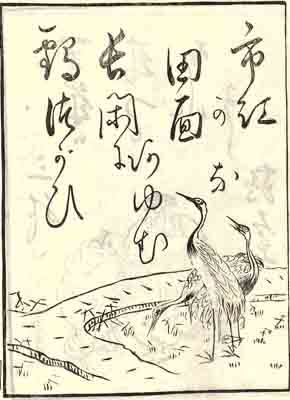

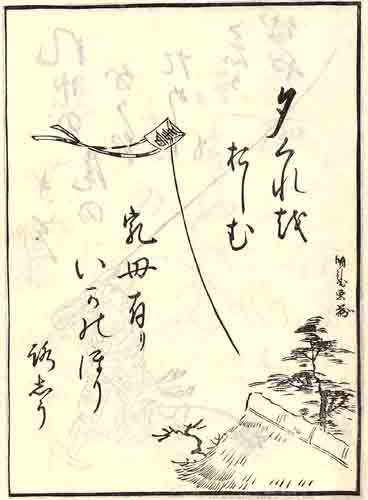

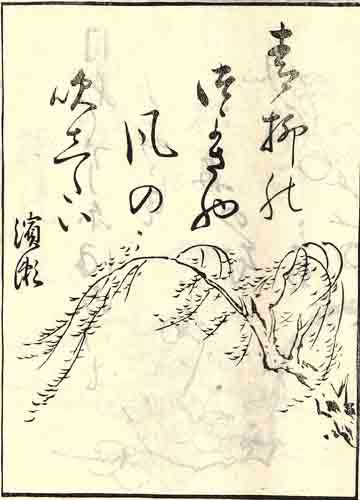

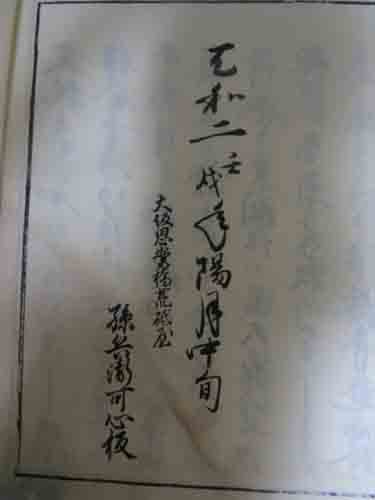

手元に届いた『絵入 好色一代男』は、天和二壬戌年で大阪刷りのものであった。

私は、目を疑った。

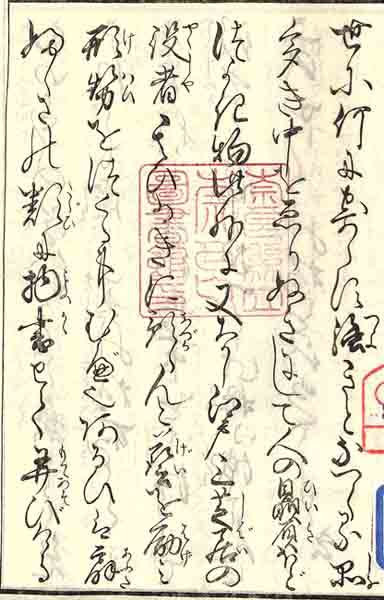

『絵入 好色一代男 一』の一丁オ には、

アカキ

よこ山

の印が押されているではないか。

「アカキ」文庫の和本といえば、阪大や早稲田でも所蔵されていると、家族に聞いたことがある。

夫に伝えると、『絵入 好色一代男 八』裏表紙裏(十八丁ウ 左頁)を開けてくれ、すぐさま、『日本古典文学大系』「西鶴集 上」の妥当頁を開けてくれた。

『絵入 好色一代男 八』は

アカキ

重

という印が押されていること。

[重]は横山 重氏のことで、古浄瑠璃や西鶴などをたくさん集められ、ことごとく集めた本に[アカキ]と云う印を押し、最後の巻に[重]の印を押され、赤木文庫として収集されていたこと。

古書店・古本屋に行かれる時は大金を持っていたれ、迷った時はとりあえずお金に糸目もつけずに買われたことで有名だったこと。

『好色一代男』の解説などにも携わっておられる有名な方であることなどを、学生に教えるように丁寧に話してくれた。

実は、滝沢馬琴が読みたかったので、二種類は贅沢だと思い断念しようと思っていたが、夫に伝えると、『絵入 好色一代男』は読みたいのであれば是非とも購入しておきなさいと後押しされ、手に入れることができた書であった。

夫は、予想が当たったとにんまり笑っていたが、私は、『絵入 好色一代男』の目次を読み、好きな箇所を読んでは、爆笑に近いお下品な笑いをこらえきれず、読み進めていた^^

ま!そんな嬉しい出来事がございましたのさ^^

すこーんすこーん 米団子

横山 重(よこやま しげる、1896年1月22日- 1980年10月8日)は、中世国文学者。

長野県東筑摩郡片丘村北内田(現松本市)出身。

1922年慶應義塾大学文学部卒業、1924年同予科教員、1942年退任、以後在野で活動。

島木赤彦に師事して「万葉集」を研究。

のち琉球史料、室町時代物語、古浄瑠璃へと研究をひろげて多数の校本を刊行した。

大岡山書店と関係が深くほぼ専属出版社の趣があった。

1933年から42年まで『三田文学』に「書物捜索」を連載、戦後は1953年から1961年『新文明』に連載継続。

いずれも編集長は和木清三郎。

1940年三田文学賞受賞。

著書

『書物捜索』(鈴木棠三・貴志正造・森川昭編集委員)角川書店 1978-1979

『横山重自伝』原秋津 1994[3]

『古事記』慶応義塾出版局 1927

『伴信友家集』弥富破摩雄共編 大岡山書店 1932

『中島広足全集』弥富破摩雄共編 大岡山書店 1933

『神道集』安居院 大岡山書店 1934

『物語草子目録』巨橋頼三共編 大岡山書店 1937

『説経節正本集』藤原弘共編 大岡山書店 1936-1937

『琉球史料叢書』全5巻 伊波普猷、東恩納寛惇共編 名取書店 1940-1942

『室町時代物語集』全3巻 太田武夫共編 大岡山書店 1937-1942

『住吉物語集 本文篇』大岡山書店 1943

『室町時代小説集』昭南書房 1943

『古浄瑠璃集』第1-3冊 古典文庫 1953-1956

『きのふはけふの物語』古典文庫(近世文芸資料) 1954

井原西鶴『好色一代男』岩波文庫 1955

『室町時代物語』第1-5 太田武夫、松本隆信共編 古典文庫 1954-1961

宗祇『新撰菟玖波集』野口英一と校訂 風間書房 1958

『説経浄瑠璃集』第1-2 古典文庫 1958-1959

『加賀掾段物集』古典文庫(近世文芸資料) 1958

井原西鶴『好色二代男』1958 (岩波文庫)

『初期仮名草子集』森武之助共編 古典文庫(近世文芸資料) 1959

井原西鶴『好色一代女』1960 (岩波文庫)

『古浄瑠璃集』第4-7冊 信多純一共編 古典文庫 1961-1971

『神道物語集』古典文庫 1961

『室町時代物語集』第1-5 太田武夫共編 井上書房 1962

井原西鶴『本朝二十不孝』小野晋と校訂 1963 (岩波文庫)

『室町時代物語』第6-7 古典文庫 1964-1966

『古浄瑠璃正本集』第1-10冊 角川書店 1964-1982

井原西鶴『武家義理物語』前田金五郎と校注 1966 (岩波文庫)

井原西鶴『武道伝来記』前田金五郎と校注 1967 (岩波文庫)

『説経正本集』第1-3 角川書店 1968

『竹林抄古註』角川書店(貴重古典籍叢刊) 1969

良定『琉球神道記』角川書店 1970

宗祇『新撰菟玖波集』金子金治郎共編 角川書店(貴重古典籍叢刊) 1970

『物語艸子目録』巨橋頼三共編 角川書店 1971

『心敬作品集』角川書店 1972 (貴重古典籍叢刊) 1972

『室町時代物語大成』全13巻 松本隆信共編 角川書店 1973-1985

『じやうるり』信多純一共編 大学堂書店 1982.1

『果園文庫蔵書目録』臨川書店 1992