ポルトガルから帰国し、ささっと片づけをした後は、すべき家事の時間以外、自宅にいる間は、すべて、ネットでのアルバムづくりに励みました

私は高校生の頃から、何か行事があるとアルバムを作ったり、8mmフィルムを編集して、それにカセットで音楽を流せるようにレコードを録音したり…そんなことをするのが大好きでした 今の若い人達が、今私が書いた「8mmフィルムを編集して~」以降の文章を読んでも意味がわからないでしょうね

今の若い人達が、今私が書いた「8mmフィルムを編集して~」以降の文章を読んでも意味がわからないでしょうね

そう、昔の動画は「8mmカメラ」で撮影(音は録音されません、無声映画のようなもの)し、それを写真屋さんで現像してもらい、部屋を暗くして、8mmフィルムの映写機で、白い壁や、シュルシュルとスクリーンを広げて、そこに映像を映して楽しんだものです。1本のフィルムは、約5分程度だったでしょうか… 運動会のような然るべき行事や旅行などで、映像が5分ずつの細切れになるのが嫌ならば、現像されたフィルム自体を特殊な器具を使って切ったり、貼り合わせたりして編集したのです。

というわけで。もともと、私にはそういう「旅行記」的なものを記録し繰り返し見る…という趣味があったわけです。

じつは、スペイン旅行の時、私は初めて「カメラ」を持参せず、スマホだけで済ませました。それがなぜか自分の中で「旅行なのにカメラも持たずに行った」なんていう、おかしな引け目 になっていたこと、と、訪れる町について何の下調べもせずに行ってしまった、ということとがマイナスに相まってしまい、私は帰国した後、いつものように意気揚々とアルバムを作るぞ~

になっていたこと、と、訪れる町について何の下調べもせずに行ってしまった、ということとがマイナスに相まってしまい、私は帰国した後、いつものように意気揚々とアルバムを作るぞ~ という気分にならなかったのです…

という気分にならなかったのです…

確かに、あの旅行の日程が12月の中旬で、帰国後は大慌てで年賀状の準備をし、発送をしたり、お正月の支度に追われていたことは事実です。そして、やっと落ち着いた頃には、帰国から1ケ月以上が経過していた…という具合で、それが「アルバムなし」になってしまった一因でもあります

けれど、それまでのすべての外国旅行では、帰国したら数日後には町のプリント屋さんに出かけ、開店から閉店まで丸一日お店の機械の前に座り、写真を編集。途中、何度もスタバに行き、コーヒー休憩 お店の方々にもコーヒーブレイクしてもらい、長い時間、一人で機械を独占してしまうお詫びの思いを…としたものです

お店の方々にもコーヒーブレイクしてもらい、長い時間、一人で機械を独占してしまうお詫びの思いを…としたものです

そして、編集の数日後、アルバムとして写真だけのアルバムが出来上がってきたら、今度は自宅で、いろんな色のサインペンやラインマーカー等を使い、手書きでのコメントを書き入れる…そんなアルバムづくりをしていました

「スペインのアルバムなし」という状況の後、昨年の夏にスイスへ。この時も持参したのはスマホだけではありましたが、スペインでの写真で、十分にその画像の美しさを再認識した私は「ああ、もうあの旅行用に使っていたコンパクトカメラを持って行くことはないなあ…」と思ったものです 少し寂しくはありましたが… そして帰国後すぐに、アルバムを作り始めました

少し寂しくはありましたが… そして帰国後すぐに、アルバムを作り始めました

この時からプリント屋さんに行くのではなく、ネット上で完結させるもの。自分で選んだ大きさのアルバム、各ページの写真のレイアウトも数種類の中から選び、これまたそのページの決められた箇所にパソコンで説明文を打つ…という私にとっては新手の様式 スペースの関係で、 説明文の字数には制限がありましたが、それは当然ですね。まあでも、じつは写真を選んだり、配置をしたりする以上に、この字数に制限のある中で説明文を書くことには骨が折れました。書きたいことをしっかりと書きつつ、簡潔に、印象に残る良い文章にする… (これって、願書の項目を書く要領と同じですね

スペースの関係で、 説明文の字数には制限がありましたが、それは当然ですね。まあでも、じつは写真を選んだり、配置をしたりする以上に、この字数に制限のある中で説明文を書くことには骨が折れました。書きたいことをしっかりと書きつつ、簡潔に、印象に残る良い文章にする… (これって、願書の項目を書く要領と同じですね )

)

出来上がってきたスイスのアルバムを見て「ああ、やっぱり作って良かった~ 」と実感。何度も何度も見返し… 完全なる自画自賛ではあるのですが、見るたびに満足し、感動、ふふふ

」と実感。何度も何度も見返し… 完全なる自画自賛ではあるのですが、見るたびに満足し、感動、ふふふ

すると… あらためて「ああ、私はスペインのアルバムをこんな風に一生懸命に作らなかったから、訪れた町の地名も、その町で見て学んだ諸々も、記憶が不確かになるのだなあ… 」と、合点がいったのです。

」と、合点がいったのです。

これではいけない せっかくのスペイン旅行が台無しになる

せっかくのスペイン旅行が台無しになる そう思った私は、旅行から1年も経ってはしまったものの、それこそ年賀状も発送し終え、お正月の準備も整えた後の数日間で、スペインのアルバムも作りました

そう思った私は、旅行から1年も経ってはしまったものの、それこそ年賀状も発送し終え、お正月の準備も整えた後の数日間で、スペインのアルバムも作りました 新手の方法では、お店に出向かなくても良いですからね。早朝にでも深夜にでも、やっぱりコーヒーを何度も飲みながら、パソコンの前に座るだけ。

新手の方法では、お店に出向かなくても良いですからね。早朝にでも深夜にでも、やっぱりコーヒーを何度も飲みながら、パソコンの前に座るだけ。

サイドテーブルの上にいろいろ資料を広げ、ネットであらためて調べながら… 「うんうん 」「そうだった

」「そうだった 」「なるほど~

」「なるほど~ 」「だからそんなことになったんだあ

」「だからそんなことになったんだあ 」「そっかそっか

」「そっかそっか

」etc.etc.

」etc.etc.

今度は、帰国したら必ず、すぐにアルバムを作ろう と誓い、ポルトガルに出発

と誓い、ポルトガルに出発

1月26日、日曜日の深夜。お尻がペタンコになるほどパソコンの前に座り続け、5日間かけてのポルトガルのアルバムが完成 発注も済ませたので、今は仕上がったアルバムの到着を待っています

発注も済ませたので、今は仕上がったアルバムの到着を待っています

まさに自画自賛です

なので、全く他人の旅行にご興味のない方、ポルトガルという国にあまり関心のない方は、どうぞ今回はスキップしてください そして、もしポルトガルや歴史や文化等に関心のある方は、見てみていただけますか?

そして、もしポルトガルや歴史や文化等に関心のある方は、見てみていただけますか?

発注したアルバムの大きさはA4で、76ページもありますので、その中の極一部のお写真と、それらが何であるのか?の説明文を載せることにします。

幸い、ブログには字数制限はないので アルバムに書いた説明にこだわらず、自由に説明文を書くことにします。

アルバムに書いた説明にこだわらず、自由に説明文を書くことにします。

↑ ポルトガル第2の都市「ポルト」。世界遺産の歴史地区には見どころが多く、ポルトの象徴的な景色が「ドウロ川とドン・ルイス1世橋」でしょう。この橋は、1886年、エッフェルの弟子によって建設され、上はメトロと人用、下は車と人用の二重構造の橋です。

15~16世紀の大航海時代の先駆けとなったのが「エンリケ航海王子」。彼はこの町で生まれ育ちました。王ジョアン1世の第3王子という彼には「王座に就く」という道は厳しく、自ら道を拓く!という努力が、国をリードする功績の源となったのでしょう。リスボンと並び、坂、坂、また坂の町で… しっかり1日歩いて観光をしたら、足の裏が痛くなりました。

余談ではありますが… 最近は「on」というブランドのスニーカーを愛用していますが、旅行中は脱ぎ履きのしやすいものがベターと思い、スケッチャーズのスリップインを履いて出かけました。歩くことを考えると、ソールはonのほうが良いのかもしれません

↑ 「コインブラ大学」 ポルトから南に約80kmのコインブラ。ローマ時代から栄えたコインブラは、モンテゴ川河畔の町。リスボン、ポルトに続く第3の都市。ローマ時代の遺跡は大学内も含め、町のあちこちに。何といってもこの町の象徴は「コインブラ大学」。丘の上に鎮座しています。

世界で4番目に古い大学で、ポルトガル史上最大の詩人ルイス・デ・カモンイスは、16世紀の卒業生。ポルトガルの政治を独裁的に導いた元首相アントニオ・サラザールも卒業生であり、政界入り前はこの大学の教授でもありました。

人口の約20%が学生とのこと。朝は登校する学生が目立ちました。「黒マントが学生のトレードマーク」と、以前、NHK-BSの番組で観たことがあるので、そんな彼らに会えるのを期待していました。でも、さすがにそれはNHKの演出?!だったようで… マントは全員、自前のものながら、今は入学や卒業、儀式にのみ着用するとのこと。

ちなみに、世界最古の大学は、イタリアのボローニャ大学(1064年)、2位はパリ大学(1150年)、3位はスペインのサラマンカ大学です。

↑ トマールにある「キリスト教修道院」。

イスラム教徒からエルサレムを奪還したキリスト教徒。エルサレム巡礼の守護を目的で結成されたのが「テンプル騎士団」です(むー、世界史で習ったような…)。

ポルトガル王アフォンソ1世により、その褒美としてこの地、トマールの高台を与えられ、1160年に修道院建設を開始します。

騎士であり、僧でもあったテンプル騎士団(騎士団って、シュッとした剣を持った姿ばかり想像していて、祈りの毎日を過ごす修道僧だったとは全く知りませんでした(*_*)。

しかし、一つの組織として富を蓄え、その裏付けで強大な力を持ち過ぎたことでローマ教皇から解散を命じられます。(その裏には、フランス国王の意思もあったような…)

そのあとを「なぜか上手く」すべてを引き継ぎ、再編したのが「キリスト教騎士団」でした。15世紀には、かのエンリケ航海王子が団長に就き、活躍をしたそうです。その活躍には当然、大きな資金が必要だったわけで… エンリケ航海王子がこの騎士団のトップにいたことが、ポルトガルの大航海時代を支えた大きな要因であることは確かです!

出征していく騎士団達は、当然、聖堂で祈りを捧げて出かけるわけですが、聖堂は2つあり、一つは通常の聖堂。毎日、彼らが祈りを捧げる御堂。もう1つは写真にある「祭壇が聖堂の正面にある様式ではなく、聖堂の真ん中に、円形状に設けられている様式」です。それはなぜか?その答えを聞いて驚きました。

その理由は、彼らが出征時「馬に乗ったままで、祈りを捧げられるようにした」ということでした。

ほおー…とガイドさんの説明を聞きながら、その様子を想像してみました…

あの時、私はこの聖堂の中に立ち、丸い空間、中央の祭壇を見上げていたわけですが… 500年前、いざこれから遠征へ!と旅立つ修道僧が馬上で、同じようにこの空間でイエス像を見上げ、祈りを捧げ、聖堂内をくるりと一回りし、出て行った…

やっぱり「空間に身を置く」ということは、時空を超え、感覚を知り得ることなのだな…と。すごいことです…

↑ 「オビドス」 中世の箱庭、城壁に囲まれたおとぎの国の世界… ガイドブックの一文です。ポルトガルの最も美しい村... の1つに称されるこの町は、1282年にディニス国王が新婚旅行で訪れ、この地をとても気に入り、王妃イザベルにプレゼントをした、という町。それ以降、この町は代々「王妃の直轄地」となり、それは700年間続きました。

いやはや、スケールの違う贈り物ですが、町に住む人達にとっては、どういうことだったのでしょう?王妃の所有地ということで、平和に過ごせたとか、何か恩恵があった、とか?

町を囲む保存状態の良い重厚な城壁は、ムーア人がこの地を統治していた時代のもの。その厳めしい外観と、愛らしい町とのギャップが不思議な空気を生んでいました。この人口約800人の静かな町の周りには、たくさんの桜の木があり、日本と同じように3月下旬から4月上旬になるとピンクに染まるそうです。そして、その桜、チェリーから作られる「Ginja(ジンジャ)」というリキュールは町の名物。チョコレートで出来たおちょこ状の小さな小さなカップにジンジャを注ぎ、最後はそのチョコレートも食べてしまう… 面白いですよね。細い通りには、そのジンジャを試飲するための小さな屋台がポツポツと出ていました。

↑ 「シントラ」 リスボンまで小一時間の距離の町。町全体が世界遺産です。

ポルトガル王家の夏の避暑地として愛され、大西洋を見おろす風光明媚な山間の町です。その歴史は7~8世紀、イベリア半島に侵入したアフリカからのイスラム教徒(ムーア人、と呼ばれることが多いです)が城を建設したことに始まり、その後リスボンを奪回した初代の王アルフォンソ1世によりポルトガル王家のものとなりました。

今回、見学をしたのは王の夏の離宮ですが、町の至る所に当時の貴族や豪商達の別荘があり、薄ピンクやローズ、クリーム色等、華やかな外装の建物は「おとぎ話の町」を連想さ、少し浮世離れした景観でした。

離宮の内装はアズレージョを多用していて、広間では、マヌエル1世はここでバスコ・ダ・ガマによるインド航路の開拓を決定したり、後年には日本の天正遣欧少年使節団の謁見も受けた、とのこと。彼らはこの豪華さに驚いたでしょうね。

イギリスの詩人バイロンが「この世のエデン」と称えたそうですが… 中は迷路のようで、螺旋階段や細い階段を上ったり下りたり。バリアフリー感「0」。私は歩きながら「王様、王妃様は、何でも家来に頼んだんだろうけど、部屋から一歩も出ないという訳はないだろうし… よほど足腰が丈夫だったのかなあ?」と、へとへとになりながら考えていました… 庶民の要らぬ心配ですね、ハハッ。

↑ 「ロカ岬」ヨーロッパ最西端の地、です。

16世紀のポルトガルの大詩人カモンイスが、「ウズ・ルジアダス」という叙事詩の中で、この岬のことを「ここに地終わり、海始まる」と書き記しました。原語では「ONDE A TERRA SE ACABAR E O MAR COMECAR」となるそうで、岬の碑文にも刻まれています。私は今までカモンイスという詩人も、当然、彼の作品も全く知りませんでしたが、この一文「ここに地終わり、海始まる」には聞き覚えがありました。

地球は丸い、太陽を中心にして、地球はその周りを回っているという「地動説」が真実として世にしっかりと出るまだ前の時代です。そんな時代に、この広い広い大西洋に船を繰り出し、風まかせの船旅をした人々… 想像を絶することです…

私はロカ岬に立ち、大西洋を眺めながら、そんな先人達の勇気と探求心、否、そんな簡単な言葉では表わしきれない心の内に思いを馳せました…

この日の夜「君は確かに、ここヨーロッパ最西端を訪れましたよ!」という、シントラ市からの証明書(きちんと私のフルネーム、年月日が記載されていました)を受け取り、大感激。

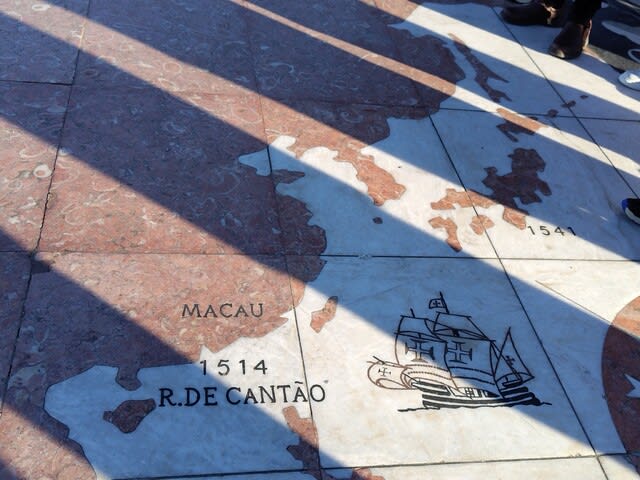

↑「発見のモニュメント」リスボン、テージョ川の河畔に立つ巨大なモニュメント。バスコ・ダ・ガマがインド航路へ旅立った際の船出の地として知られるこのベレンの地に、1960年、エンリケ航海王子の没後500年を記念して建てられました。帆を張る巨大船に見立てたモニュメントには、エンリケ王子を先頭に、探検家や科学者、宣教師など33人が並び、その姿は圧巻です。前から3番目がバスコ・ダ・ガマ。後ろから2番目がフランシスコ・ザビエル。彼はバスク生まれのスペイン人ですが、ポルトガル王の要請を受け、宣教師としてポルトガル船に乗り1549年、日本にまで到達。イエズス会の創設者の1人。

モニュメント前の地面には、大きな大きなモザイクの世界地図があり、ポルトガル人が到達した地名とその年月日が記されています。

ああああ、長かったですよねえ いつ終わるのか

いつ終わるのか と思われましたでしょう?

と思われましたでしょう?

最後までお読みくださり、本当に本当にありがとうございました

私は、こんな風に「納得のいくアルバムを作るため」を理由に、帰国後、たくさん勉強?をします。残念ながら、ずっと覚えているか?と問われれば、答えは「NO!」です けれど、こういうところでも、私のマナーズでの長年の持論「知ること、学ぶことは楽しい

けれど、こういうところでも、私のマナーズでの長年の持論「知ること、学ぶことは楽しい 」を実践、実感しています。

」を実践、実感しています。

そんな私の「好み」に、今回もお付き合いくださり、あらためて、本当にありがとうございました

心からの感謝をこめて

」の思いで出発しました。

」の思いで出発しました。 実際、出発の前日、12日までは1週間、ずっと各地、天気予報では雨マークでした。ところが、雨女の私にも関わらず、今回は「天のカミサマ」の思し召し。抜けるような冬の青空が続き、たった1度もにわか雨にもあうことがありませんでした

実際、出発の前日、12日までは1週間、ずっと各地、天気予報では雨マークでした。ところが、雨女の私にも関わらず、今回は「天のカミサマ」の思し召し。抜けるような冬の青空が続き、たった1度もにわか雨にもあうことがありませんでした 感謝、感謝です。

感謝、感謝です。

ポルトの駅舎内の壁。アズレージョと呼ばれる装飾タイルです。名所旧跡の外壁や内壁にある、ということではなく、普通のお家の外壁などにも使用されています。こちらは青一色ですが、カラフルな絵や、幾何学模様の柄など、豊富です。

ポルトの駅舎内の壁。アズレージョと呼ばれる装飾タイルです。名所旧跡の外壁や内壁にある、ということではなく、普通のお家の外壁などにも使用されています。こちらは青一色ですが、カラフルな絵や、幾何学模様の柄など、豊富です。

ナザレの海岸。夏はヨーロッパ中から観光客が押し寄せるとか。この日は、決して風の強い日ではなかったのですが、これだけの白波がビーチにまで打ち寄せているでしょう?じつは、このナザレ、この写真の手前からそれほど遠くない岬の灯台あたりに大波!世界有数のサーフィンの聖地だそうですが… あまりの波の大きさに死者も出るほど。

ナザレの海岸。夏はヨーロッパ中から観光客が押し寄せるとか。この日は、決して風の強い日ではなかったのですが、これだけの白波がビーチにまで打ち寄せているでしょう?じつは、このナザレ、この写真の手前からそれほど遠くない岬の灯台あたりに大波!世界有数のサーフィンの聖地だそうですが… あまりの波の大きさに死者も出るほど。 」と感じさせる1年間だったように思います。

」と感じさせる1年間だったように思います。

帰省をして、大阪で新年を迎えていた時からの習慣なのです。

帰省をして、大阪で新年を迎えていた時からの習慣なのです。 」

」 働いてもろてる間、私だけエエめするの、申し訳ないんけど、ごめんなさいね

働いてもろてる間、私だけエエめするの、申し訳ないんけど、ごめんなさいね おいしいもん、しっかり食べてきてや

おいしいもん、しっかり食べてきてや

そこでの生活を始め、一番驚いたことは、買い物に行った時、お客とお店の側との「会話がほとんどない」ということでした

そこでの生活を始め、一番驚いたことは、買い物に行った時、お客とお店の側との「会話がほとんどない」ということでした 」とか、「朝から暑―てかないませんねえ

」とか、「朝から暑―てかないませんねえ 」であり、「人との関係を和みの時間にする知恵

」であり、「人との関係を和みの時間にする知恵 この5年間は、フグは大晦日に下関から冷凍のものを送ってもらっています。

この5年間は、フグは大晦日に下関から冷凍のものを送ってもらっています。 大学時代に、ほんのちょこっとだけ第二外国語としてかじったフランス語はフッと思い出したりするのですよ。あの頃は、脳ミソがピチピチで、シャープだったんですよね、間違いなく

大学時代に、ほんのちょこっとだけ第二外国語としてかじったフランス語はフッと思い出したりするのですよ。あの頃は、脳ミソがピチピチで、シャープだったんですよね、間違いなく そんなふうに年齢のせいにしていたら、何も始められませんよね。とにかく、何か

そんなふうに年齢のせいにしていたら、何も始められませんよね。とにかく、何か