日本糖尿病学会は7月26日に、「極端な糖質制限は健康被害をもたらす危険がある」との見解を示しました。(読売新聞記事より)

ご飯やパンなどの主食を極端に控えるとどうしてもお腹がすいてしまうので、その分の穴埋めとして、チーズ、豆腐、魚、肉などを余分に摂取する食習慣になりがちです。そのような食習慣(極端な糖質制限、脂質・蛋白質の過剰摂取)を続けていると、短期的にはケトン血症や脂質異常症の、長期的には腎症、心筋梗塞、脳卒中、発がんなどの危険性を高める恐れがあるとの調査報告もあります。

同じく“糖質制限食”と称していても、提唱者によって“非常に極端な糖質制限”から“ごく緩やかな糖質制限”までいろいろで、どこまで糖質の量を制限すべきかの明確な基準は未だ定まってないようです。また、糖尿病の重症度や合併症も患者さんごとに異なりますので、患者さんの状況によっては極端な糖質制限食によって健康被害がもたらされる場合もあり得ると思います。誰でも彼でも一律に“糖質制限食”を同じやり方でお勧めするというわけにもいかないと思います。糖質制限食の適応基準、限界や安全性などについて、今後、日本糖尿病学会などでも十分に検討していただきたいと思います。

私自身は糖尿病ではありませんが、ダイエット目的で半年前に糖質制限食を開始しました。最初は極端な糖質制限を行い2カ月間で約10kg減量しました。その後は、リバウンド防止目的で穏やかな糖質制限を続けてます。今のところ体調には特に問題がなく、今後も穏やかな糖質制限食を継続していく予定です。

****** 読売新聞,2012年7月27日

「炭水化物 極端な制限危険」

日本糖尿病学会 ダイエット目的に警鐘

主食を控える「糖質制限食(低炭水化物食)」について、日本糖尿病学会は26日、「極端な糖質制限は健康被害をもたらす危険がある」と警告した。糖質制限食は糖尿病の治療やダイエット目的で国内でも急速に広まっている食事療法だが、専門医の団体が見解を示すのは初めて。

同学会の門脇孝理事長(東大病院長)は読売新聞の取材に対し、「炭水化物を総摂取カロリーの40%未満に抑える極端な糖質制限は、脂質やたんぱく質の過剰摂取につながることが多い。短期的にはケトン血症や脂質異常症の、長期的には腎症、心筋梗塞や脳卒中、発がんなどの危険性を高める恐れがある」と指摘。「現在一部で広まっている形での糖質制限は、糖尿病や合併症の重症度によっては生命の危険さえあり、勧められない」と注意した。

一方、同学会では糖尿病の食事療法として、炭水化物を総摂取カロリーの50~60%にするカロリー制限食を勧めているが、この割合を45%程度まで減らせるかどうか検討を始める.

門脇理事長は「ごく穏やかな糖質制限なら、総カロリーの減少効果が期待でき健康被害も心配ない。来年の治療指針改定で反映させ,極端な糖質制限の歯止めにしたい」と話している。

(2012年7月27日 読売新聞)

****** 読売新聞、2012年7月26日

糖質制限食に賛否両論

ご飯やパンなどの主食やでんぷん質の野菜、甘いものを制限する「低炭水化物食」。面倒なカロリー計算がいらず空腹感も少ないため、糖尿病治療やダイエットを目的にした「糖質制限食」など、様々な呼び名で急速に広まっている。医師の間でも賛否両論がある食事療法だが、効果や安全性はどうだろうか。

(中略)

糖質制限食は食後、急激に血糖値が上がるのを抑えることで、血糖値の安定を目指す食事療法だ。減量や血糖値のコントロールに効果があるという論文が相次いで発表され、米国糖尿病学会も、2年を限度に減量効果のある食事療法として認めている。

しかし、どこまで糖質の量を制限すべきか明確な基準はなく、肉類や脂質はいくらでも取ってもいいという極端な方法論や、自己判断で通院や薬物治療を中断するなどの危険なやり方も横行する。過剰な糖質制限で、脂肪が分解してできるケトン体という物質が血中に増え過ぎる危険な状態に陥ったという報告や、死亡率、脳卒中や心筋梗塞などの危険性が高まったという長期の追跡調査もある。

北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟さんは、1日70~130グラムの緩やかな糖質制限を推奨。「ケトン体の危険性は否定し切れないので、1日50グラム以下の極端な制限はやめたほうがいい。緩やかに行えば健康に心配はないが、血糖値や脂質、尿素窒素などの定期的なチェックは必要」と注意する。腎症を発症している場合は厳禁で、薬物治療を行っている患者は低血糖に陥る危険もある。

国立国際医療研究センター糖尿病研究連携部長の野田光彦さんは、たんぱく質や脂質を食べる割合が増えるこの療法で長期的に脂質異常症や腎機能の悪化につながる可能性は否定できないと強調。「日本人でも長期的な健康影響を検証する必要がある」と指摘する。

(2012年7月26日 読売新聞)

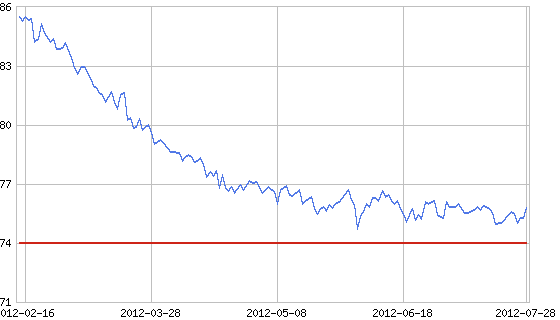

****** 体重管理グラフ

生命の危険があるというけれどエビデンスは示せていないと思います。現実には今の糖尿病学会の指針通りやっていて、心筋梗塞や脳梗塞で多数の方がなくなっているし、糖尿病とそれによる腎症、透析患者が激増し透析では、腎疾患を超えて半数を占めています。

http://docs.jsdt.or.jp/overview/pdf2012/p12.pdf

羊水塞栓症は、分娩中や分娩直後に急激に呼吸困難~呼吸停止をきたし、血圧低下~心停止に陥り、DICがみられ、多くは意識が回復することなく死の転帰をとります。発症後1時間以内に半数が死亡するとも言われてます(母体死亡率は60~80%)。羊水塞栓症の発症頻度は約2~3万(文献により約6~8万)分娩に1例ときわめてまれな疾患です。発症の予測は不可能で、治療法も確立されてないため現在の最新医学をもってしても救命が非常に難しい疾患です。

ありがとうございました。

歯の形を見ればバカでもわかることです。

肉食動物たちのそれとは似ても似つきません。

(笑)

>ヒトは消化器構造は肉食動物です。

ヒトはライオンやトラではないし

ヒトは肉食動物ではありません。

歯の形を見ればわかると思いますが…。

それでは質問しますが

元来、人類が肉食だったと仮定して

農耕牧畜ができる前の人類は

スーパーマーケットも無いのに

完全肉食として生きていくのに必要な

大量の肉をどうやって手に入れて

いたのでしょうか?

糖質制限健康法はオカルト科学です。

①末期の糖尿病

②命の危険がある超肥満体

この二つに関しての延命方法としては

一時的な効果がありますが

腎不全や骨粗しょう症、精神病など

多くの病気を招きます。

やめた方がいいです。