ギターをルックスだけで選ぶのは初心者的な発想

読者のみなさんのレベルではもう一歩踏み込んでいただきたい

ギターを『機能』と『目的』で選ぶと良いと思う

世には色々なギターが存在するがここでは王道の三本を例に考えてみたい

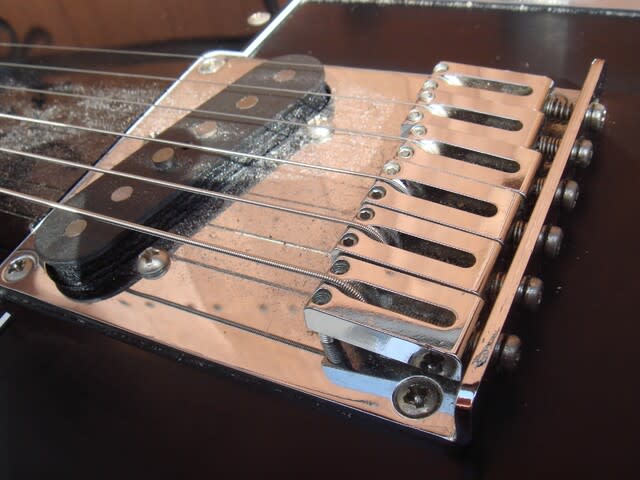

演奏上、着目すべき部分はネックとブリッジだと思う

どちらも演奏性に大いに関係ある部分だといえる

テレキャスにはアコギに通じる匂いを感じる

ブリッジが大いに関係しているように感じられる

ハードテイルタイプのブリッジはミュート奏法におけるアドバンテージになる

特にテレキャスの場合にはブリッジ側面の壁に手刀を置くことが出来る

特に指弾きなどで巻き弦をミュートする場合には弾き易い

ストラトの場合には意外にミュートがやり難い

手を触れるたびに音程が変わってしまう

まぁ、ストラトの場合にはこの動くブリッジとボディ裏のスプリングが音色の特長にもなっている

繰り返しになるが・・ストラトのミュートは少々のコツが必要なのだ

レスポールはどうだろうか?

テレキャスと同じくハードテイルだがその構造上、意外にミュート奏法がやり難い

私にはそう感じられた

理由は弦高と進入角度の違いにあると思う

仮にすべてのギターを12フレットで2㎜という弦高にセットした場合、レスポールは他の二本よりもブリッジ付近が高く感じられる

ギターの場合には実測よりも感覚値が大事なのだ

まぁ、レスポールに慣れている人にとっては弾き易く感じるのだと思う

私には弾き難く感じられた

同じテレキャスでもブリッジにフェンスが有る無しでもかなり感覚が違ってくる

6連サドルの黒テレキャスは意外に手の置き場に困る

ストラトのようにブリッジが動くことはないが何となく落ち着かない

仕方なく6弦のサドルの上に手を置くもかなり痛い

カッティングをする時にブリッジのフェンスが邪魔だという人もいるようだ

感じ方は人それぞれだと思う

まったくもって難しい

以前にエレキの生鳴りについて語ったことがある

読者の皆さんは覚えているだろうか?

生鳴りが良いギターはアンプを通しても音の輪郭がしっかりしている

弦の振動が大きく関係しているように感じる

弦をボディ裏に通す構造は弦の振動という意味ではメリットがあるように感じる

ストラトも弦を裏通しするがテレキャスのそれとは大きく異なる

同じフェンダーのシングル系ギターだが似て非なりなのだ

私にはストラトもテレキャスも必要なのだ

出音はボディ材にも影響を受ける

テレキャスはアッシュ材というイメージがある

ストラトはアルダー材というイメージがある

元々はストラトもアッシュ材を使っていたようだ

材の入手などの問題からアルダー材に移行したと言われているのだ

ヴィンテージスペックのテレキャスの多くは頑なにアッシュ材に拘る

ドラゴンテレキャスも王道のアッシュ材を使用している

アッシュ材でも割と軽い

以前に持っていたアッシュ材のジャズベは激重だった

同じ種類の材とは信じ難いほどの差を感じた

アッシュ材の硬めの音がテレキャスには良く似合う

ストラトやレスポールはどんなギターを弾いても音傾向が似ている

少なくとも私が触れてきたギターにはそんな共通点があった

一方、テレキャスは本当に個体差が大きい

音の幅が広いと思う

ジャキジャキでカリカリの個体から、私のドラゴンのような太い音が特長のテレキャスまで様々なのだ

この辺りも好みが分かれるところだと思う

仲が良い楽器屋の店員さんはジャキジャキの個体が好みだそうだ

私はロックにも使えるような太い音が出せるテレキャスが好きなのだ

ペイジ氏もそんなテレキャスを理想としていたようだ

ドラゴンテレキャスがペイジ氏から愛されていた理由がそこにある

読者の皆さんは『ミラーテレキャス』をご存じだろうか?

ミラーとドラゴンは同じギターなのだ

ミラーテレキャスの塗装を氏が剥がしオリジナルのペイントを施したギターがドラゴンテレキャスということになる

ネットでも時期が異なる二種類のコピーモデルが流通しているのだ

一般的にはドラゴンの方が有名だと思う

このインパクトは相当だと思う

余談だがペイジ氏は美術学校の出身だそうだ

センスあるデザインも納得なのだ

「みんなはドラゴンって呼ぶけど」

「特にドラゴンを意識したことはないよ」

氏は何をイメージしてこの画を描いたのだろうか?

氏が留守中に友人がイタズラしたことでこのギターの歴史が終わった

これも有名なエピソードなのだ

その後、このギターがどうなったのか?

不明なのだ

ネックに関しては今でも使っているブラウン色のテレキャスに移植している

ギタリストにとってネックがどれほど重要なパーツであるかが分かる

やはり、ギターは実際手に取って購入すべきだと思う

本気で購入を考えているならば尚更なのだ

何でもネットで購入できる時代だがギターの購入は慎重に行いたい

まぁ、現物を見ないで購入する賭けも楽しそうだが・・・

ちなみに私は黒テレもドラゴンテレも現物を見ないでオーダーした

行きつけの楽器店とフェンダーというブランドを信頼しているのだ

結果オーライだった

とても手に馴染む良いギターだった

ちなみにストラトの時には半日くらい試奏して決めたのだ

仲良しの店員さんが無償で個室を提供してくれたのだ

自前のフェンダーツインとデラックスを貸してくれた

そんな優しさと気遣いに負けて購入に至ったのだ

以前にもお話したが当時はシングルの良さが分かっていなかった

引っ込みがつかない状況というのだろうか

長い人生には色々なことがあるのだ

振り返れば、私のギター人生を変えた大きなきっかけになったことは間違いない

現在では無類のシングル好きになってしまった

ストラトからテレキャスへの持ち替えにも違和感がない

シングルを鳴らすのは難しいがツボにハマれば楽しさも倍増してくる

テレキャスの話から少し脱線してしまったが・・・

まぁ、こんな着地も悪くないと思う😉